辛亥革命废除帝制的理论与实践说略

2011-11-01董丛林

■董丛林

辛亥革命废除帝制的理论与实践说略

■董丛林

神州大地沧桑变,辛亥革命一百秋。今人对当年那血火交织的岁月,既有史实层面的追溯认知,也有理念层面的体悟感怀。无论如何,推翻清朝、废除帝制作为这场革命的主要使命,并且就此取得成功,相关理论与实践也就成为其最为凸显的一个基点。

一、推翻清朝、废除帝制是辛亥革命的基础目标

辛亥革命是以兴中会建立为发端标志的。1894年下半年,孙中山在檀香山建立兴中会后,次年春回到香港,与当地进步社团辅仁文社合作,成立兴中会总部。兴中会的入会誓词中,有“驱除鞑虏,恢复中华,创立合众政府”的语句,此被视为兴中会的革命纲领。十载后,1905年“中国同盟会”成立,提出其“十六字纲领”,即“驱除鞑虏,恢复中华,创立民国,平均地权”,也就是与三民主义”相对应的内容,其前八字对应于“民族主义”,“创立民国”对应于“民权主义”,“平均地权”对应于“民生主义”。以之与兴中会纲领相比较,可以看出,在前两项内容上,兴中会纲领已有大致类同的表述。当然,该纲领中并不是仅缺少“民生主义”内容的问题,既然兴中会成立当年还没有“三民主义”完整理论体系的形成,其纲领蕴涵上,也就没有日后“民族主义”和“民权主义”内容的系统和深刻,这是很自然的事情。不过,从革命运动伊始,就明确具有了推翻清朝帝制王朝、以“合众政府”取而代之的目标,是没有疑义的。从辛亥革命的整体目标看,推翻清王朝、废除帝制自是其最为基础的事项。

革命党人的“倒清”是与“排满”密切连带的。“排满”,成为他们最激烈的政治口号,也是进行社会动员的理论“利器”。其渲染过分、剑走偏锋的成分显然存在(俟后面具体论析),但实质性的理论主旨更值注意。在同盟会成立的第二年即1906年,孙中山在《民报》创刊周年庆祝大会的演说中,对三民主义作进一步阐释时曾特别指出:“民族革命是要尽灭满洲民族,这话大错。民族革命的原故,是不甘心满洲人灭我们的国,主我们的政,定要扑灭他的政府,光复我们民族的国家。”很显然,其“排满”,主要是因为满洲权贵集团乃清朝政府的主宰,所以必须将它作为推翻清王朝的关键打击对象。

就更深层的原因而言,革命党人之所以要“排满”倒清,根本在于它是腐朽落后的帝制主体。孙中山同是在上揭演说中明确持论:“中国数千年来都是君主专制政体,这种政体,不是平等自由的国民所堪受的”,“照现在这样的政治论起来,就算汉人为君主,也不能不革命”。当时还有革命党人这样揭露君主专制下的当权者状况:“所谓皇帝,以世袭得之,不辨菽麦,不失九五之尊也。所谓大臣,以蝇营狗苟得之,非廉耻丧尽,安得有今日?然则政府诸人,可谓一国之中至不才至无耻者,何足与言能力?”总之,是说从皇帝到大臣,都是得位不当,无德、无才、无能之辈。这种现象显然是由君主专制所产生的痈疽,只有废除这种政治制度才能从根本上消除之。

在革命党人看来,不推翻由满洲贵族主政的清王朝,消灭专制政体,其他都谈不上。这也可谓其较早形成的理论“基点”之一。同盟会成立之前,邹容在其影响至大的名作《革命军》中,就把“扫除数千年种种之专制政体,脱去数千年种种之奴隶性质”,作为“黄帝子孙”可得以“起死回生,还魂返魄,出十八层地狱,升三十三天堂”的前提。在其“模拟美国革命独立之义”所列二十五条中,有一条即“先推倒满洲人所立北京之野蛮政府”。特别需要注意的是条头冠以这个“先”字,作如此强调的唯此一条,而其他各条中,多是对建立新国家、新政权的构想内容,若没有那个“先”条,所构想的日后蓝图自然也就终成虚幻。

还需注意到,当时也有主张保留清政府而促其“立宪”的一派人物,他们实际上也对清朝的现行政治不尽满意,只是认为它有自我改造的可能,故幻想通过温和手段而避免流血,来实现基于“立宪”的“救国”、“图强”。革命党人对此也是坚决反对的。譬如孙中山就持论,这是“仍以满洲政府为可靠,而欲枝枝节节以补救之”,“而不知于光复之先而言此,则所救为非我之国,所图者乃他族之强也”,“况以满洲政体之腐败已成不可救药,正如破屋漏舟,必难补治,必当破除而从新建设也”。总之,是说“破旧”方有“立新”之基,首先必须推翻清王朝,革除其不可救药的腐败政体。

二、废除帝制与建立共和的“破”、“立”结合

在辛亥革命党人的理论体系中,政治制度上的“破”与“立”又不是截然割裂开来的,而颇有些“破字当头,立在其中”的意味。这很典型地体现在1906年孙中山对“民族主义”与“民权主义”关系的阐释上。他把这两者约略地等同于“民族革命”与“政治革命”,说政治革命“是同民族革命并行”,“我们推倒满洲政府,从驱除满人那一面说是民族革命,从颠覆君主政体那一面说是政治革命,并不是把来分作两次去做。讲到那政治革命的结果,是建立民主立宪政体”。这是说“民族革命”与“政治革命”具有“一体两面”的关系。同时,在他看来,“将来民族革命实行以后,现在的恶劣政治固然可以一扫而尽,却是还有那恶劣政治的根本,不可不去”,而所谓“恶劣政治的根本”,明确指为沿袭数千年来的“君主专制政体”,说“要去这政体,不是专靠民族革命可以成功”,而需要与政治革命结合进行。

这实际上涉及“破”、“立”两者的分层和过程问题:“破”者,分“恶劣政治”的现状和“恶劣政治的根本”两个层面,在孙中山心目中,前者通过推翻清王朝即可“一扫而尽”,快速解决,而后者之破,即根除君主专制政体,要与建立民主立宪相结合,则不是一蹴而就的事情。联系后来孙中山于民国年间撰成的《建国方略》中的有关论述,能够更好地说明问题。他说:“革命有非常之破坏,如帝统为之斩绝,专制为之推翻;有此非常之破坏,则不可无非常之建设。是革命之破坏与革命之建设必相辅而行,犹人之两足,鸟之双翼也。”这种“革命之建设”,孙中山解释属“非常之建设”、“速成之建设”,认为只是存在于特定阶段,待建成所谓“完全民国”以后所进行的建设,也就不再属之,而当归于“随社会趋势之自然,因势利导而为之”的“寻常之建设”了。由此,可以更全面地把握孙中山的革命破立观。

从实践层面看,其有破有立,破立并行,甚至立在破先,这样多种情形并存,可谓审时度势,灵活把握。譬如南京临时政府成立之时,清朝政府尚存,既以民国政府的建立来否定清王朝,又在南北不同政权对峙的现实下寻求可行的最后灭清途径,以实现废除帝制与全面建立共和的尽早统一。在南京临时政府成立伊始,孙中山在就职临时大总统的宣言中就这样揭明:“夫中国专制政治之毒,至二百余年来而滋甚,一旦以国民之力踣而去之,起事不过数旬,光复已十余行省,自有历史以来,成功未有若是之速也。国民以为于内无统一之机关,于外无对待之主体,建设之事,刻不容缓,于是以组织临时政府之责相属。”这是在历史特殊关头重要而庄严的使命,显然也是基于废除帝制与建立共和这“破”、“立”结合的肯綮。

三、辛亥革命党人相关理论与实践的得失

就辛亥革命党人推翻清朝、废除帝制的基础目标来说,理论上主要涉及三民主义中民族主义、民权主义两者。其民权主义层次居高,立意也较宏远,而民族主义则可谓重要“基座”,且与本文论题关联尤紧,其主旨和精义所在上已论及,这里再简析其理论偏弊及修正情状。

“种性”说可谓其民族主义的生发“原点”,并且是建立民国政权之前着力张扬的内容。这样,使其“排满”在主要针对掌控清政府的满洲权贵集团的同时,也不免有矛头“泛化”的言论偏激,甚至带上种族复仇主义的色彩。在革命党人中,领袖孙中山在“排满”言论上是较为持正者,他在诸多场合解释过把满族民众和权贵分别开来的意思,但也明显有过分强调“种性”的偏激,如曾说民族主义“是从种性发出来,人人都是一样的。满洲入关到如今已有二百六十多年,我们汉人就是小孩子,见着满人也是认得,总不会把来当作汉人。这就是民族主义的根本”,故不应允许满人把持政权,否则就“不是我汉人的国了”。由章太炎撰写以“军政府”名义刊发的《讨满洲檄》,最后竟对满人喊出“犁尔廷、扫尔闾、遏绝尔种族”的仇杀之调。更有不惜殉身反清的志士吴樾发出“手提三尺剑,割尽满人头”的激言厉词。我们固然不能脱离当时的具体情势来评析这类言论,也不应排除其为进行社会动员的策略因素,且还需看到当时确实发挥的宣传鼓动效果。但无论如何,其理论本身的偏误是不应否认的。

与之相关联的还有在所谓异族”界定上的有失确当。满族作为中华民族大家庭内部的少数民族之一,若说与这个大家庭内包括汉族在内的其他各民族之间互为“异族”,自然没有问题。但当时辛亥革命党人从“排满”需要出发,自觉不自觉地有将满族笼统“外化”的倾向。当然,在很大程度上是基于这样的现实:由满洲权贵掌控的清政府,不但不能振兴图强,抵制外患,而且沦为“洋人的朝廷”,更使中华民族面临亡国灭种的危险,“满清”与外国列强是穿了连裆裤的。彼辈以此观照当下,也追溯既往。譬如写下《猛回头》和警世钟》革命名篇的陈天华,在文中指斥同属湘籍而已逝多年的曾国藩,说他“不晓得有本族、异族之分”,“只晓得替满人杀同胞,不晓得替中国争利权”,这样与帮助洋人侵略联系了起来,就不仅仅是反映其“满汉观”,同时也是其“中外观”的反映(因此,笔者在近编一种文集中,就将其人相关言论片段连缀而置于涉外类别,以见其这方面的“原生态”思想素材)。

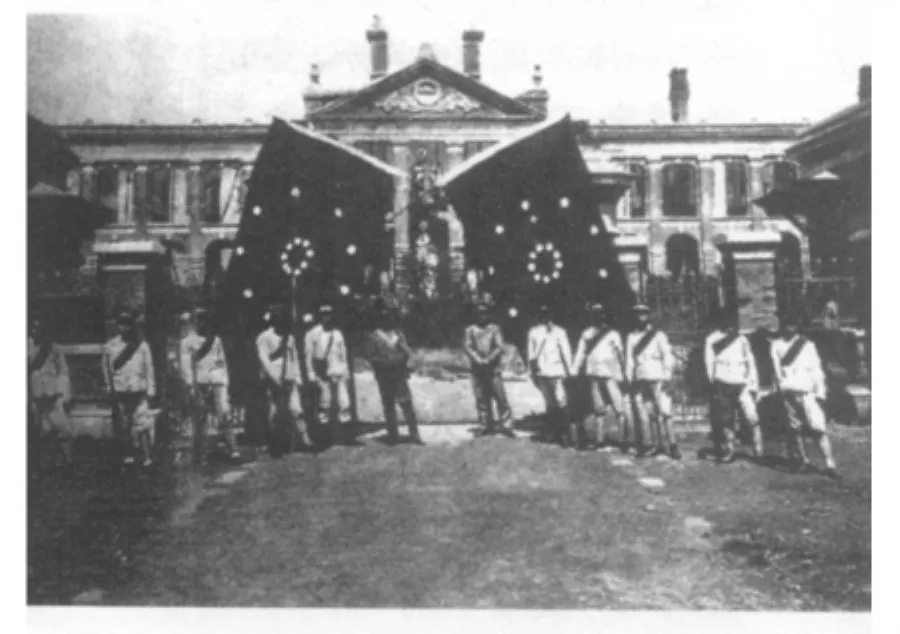

在较长时间里,辛亥革命党人出于“排满”义愤而笼统“外化”满族的言论偏弊,是确实存在的。及至建立中华民国政权之时,这种偏弊便得到不仅是理论而且是实践上的明显修正。孙中山在临时大总统就职宣言中就阐明:“国家之本,在于人民。合汉、满、蒙、回、藏诸地为一国,如合汉、满、蒙、回、藏诸族为一人,是曰民族之统一。”不日,中华民国临时参议院通过以五色旗为国旗的决议。以五色象征汉、满、蒙、回、藏“五族共和”,实际上也代表中华民族属下的汉族和各少数民族的“共和”一体。尽管此后国旗之事实际一度尚未形成定议,但无疑革命党人在新形势下更加开阔了民族心胸,不再将满族视为“另类”,而置于与汉族及其他各民族平等之地位一视同仁,这就奠定了建立民主共和制必要而现实的民族基础。

然而,革命党人的政权建设却未能走上顺畅的发展之路。为了实现其覆亡清朝这最为基础的目标环节,他们在“南北议和”中作出了有条件的妥协。这时,清廷已被本遭罢黜而又乘机复起的汉族实力派大员袁世凯所左右,袁氏以迫清帝退位为条件(这对他来说已属易如反掌之事),从革命党人方面得到了让权的承诺。清帝“退位诏”(以隆裕太后名义发布)中,也无奈地承认“共和”乃“人心所向”,于是“外观大势,内审舆情”,“将统治权公诸全国,定为共和立宪国体”。随后,袁世凯也就“名正言顺”地取代孙中山,得以变身为民国大总统(从“临时”到正式)。就革命党人自身没能保持住权柄而言,可谓辛亥革命成果得而复失。不过,这绝不单单是革命党人的主观失误,最根本的应该还是其客观实力条件的限制。其实,自武昌起义胜利之初,革命党人硬逼黎元洪“反正”出任新政权的都督之事,可以说就为辛亥革命透出了不良“预后”的先声。

民国初年,先后有过袁世凯自导自演和张勋借清废帝招牌而为的两次复辟帝制事件,一方面,说明清王朝尽管被推翻,但帝制根基的残土仍留,还有余孽滋生的可能;另一方面,两次闹剧皆以可耻失败而告终(后一次更是旋起旋灭)的铁定事实,说明民主共和思想毕竟已深入人心,足以构筑起阻止历史退步的无形壁垒,复辟帝制的历史倒车遂再也难以开通。推翻清朝而终结帝制,辛亥革命的成功在斯,伟业昭然。在1926年民主革命的先驱孙中山先生逝世一周年之际,鲁迅先生感言:“只要这先前未曾有的中华民国存在,就是他(按:指孙中山)的丰碑,就是他的纪念。”这不仅是对孙中山个人的褒扬,也是对辛亥革命的定评。当然,时代前进的脚步永不会止息,今天,我们站在新的制高点来鸟瞰当年,体察辛亥革命废除帝制的理论与实践,自应获取历史认识上新的升华。

作者:河北师范大学历史文化学院教授、博士生导师

(责编/彭澜)