从走马楼吴简户籍书式看孙吴对秦汉户籍制度的继承和发展

2011-10-16张燕蕊

张燕蕊

从走马楼吴简户籍书式看孙吴对秦汉户籍制度的继承和发展

张燕蕊

对孙吴时期户籍书式的研究可以从侧面展现孙吴对秦汉户籍制度的继承和发展。对比孙吴与秦汉时期户籍类简的书式可以发现:一方面,孙吴与秦汉户籍书式具有相似性,孙吴继承了秦汉的户籍制度;另一方面,二者在书写格式和记录内容方面也存在着明显差异,这反映了孙吴对秦汉户籍制度所做的发展和变革,体现了孙吴户籍制度自身的特殊性及进步性。

吴简;户籍书式;户籍制度

长沙走马楼吴简的出现为研究孙吴历史提供了前所未有的丰富资料,而上千枚簿籍简的出现更为研究这一时期的户籍制度①本文所论户籍的具体定义范围,根据中国大百科全书的解释,户籍是“中国历代政府为掌握户口数量而设置的一种簿籍登记制度”。对于户籍的理解,学界的看法各有不同,因而在对户籍类文书命名时出现了诸如“名籍”、“家口籍”、“户口账”、“手实”等多种类型。笔者认为它们之间有很大区别,限于篇幅不能一一论述。在走马楼吴简发现之前,各地出土的简帛文书中可以展现秦汉时期户口情况的资料较少,且形式颇为类似。走马楼吴简出现之后,研究者发现其中出现了多种与户口相关的资料,它们也许只有一部分属于真正的户籍,但我们可以肯定的是,这些资料中的绝大部分都与当时的户籍登记、户口管理和控制等有着密切关系,因此,本文所指的户籍并不仅仅指单纯记录户口情况的文件,而是指包括所有与户籍相关的文件的总称,是一个相对广泛的定义范畴。另外,根据史书及出土资料上所显示的称谓可见,秦汉时期与户口相关的文件,或称“簿”,或称“籍”,二者到后期已经混用,因此,本文将所有与户口相关的文件统称为“簿籍”,将其内容与户口相关的竹简统称为“簿籍简”。提供了机会。本文拟从户籍书式的角度入手,将秦汉与孙吴的户籍制度做一对比,一方面展示孙吴对秦汉制度的继承性,另一方面以汉、吴户籍书式的差异性为着眼点,着重分析孙吴时期户籍制度的特殊性及其相较于前代的发展变化。

一、孙吴对秦汉户籍书式的继承

在走马楼吴简发现之前,由于资料的匮乏,对于孙吴时期的户籍制度,大部分学者认为其基本上继承了秦汉时期的户籍制度[1],如“吴承汉制”之说,但对于孙吴是如何继承秦汉时期户籍制度的问题,似乎很难举出实例来说明。吴简的出现使我们终于得到了可以说明这一问题的机缘。以户籍书式为切入点,将秦汉时期的史书及出土简牍与吴简中的簿籍简做对比,我们可以清楚地看到孙吴对秦汉户籍制度的继承性。尽管秦代传世文献和出土资料均较汉代为少,但仍可做一简单分析。

首先,在传世文献中,《史记》卷六《秦始皇本纪》中有“十六年九月 ……初令男子书年”[2](P232)语,按常理推想,这条记载似是暗示着此前的户籍并未记录户人的年龄,但一些史料又证明此前亦记录年龄,因此,有学者认为此条仅证明户籍制度由此前的以身高和年龄同时作为标准转为只论年龄一个标准。[3](P222)无论如何,这至少说明当时的户籍确实已经开始记录年龄。

其次,在出土资料中,《睡虎地秦墓竹简》中的《封诊式》有一条记载:

[简一]有鞫 敢告某县主:男子某有鞫,辞曰:“士五 (伍),居某里。”可定名事里,所坐论云可 (何),可 (何)罪赦,或覆问毋 (无)有,遣识者以律封守,当腾,腾皆为报,敢告主。[4](P247)

《封诊式》虽然不是户籍,只是对案例的记录,但其中着重强调要弄清当事人的“名事里”,说明了当时对户籍内容的重视。据整理者注释,“名”指姓名,“事”指身份,“里”指籍贯,这三者反映了当时户籍内容中最重要的三个部分。关于“事”的解释,张金光认为其应为“社会身份和对国家徭役的完给情况”[3](P790),这一说法与目前学界认为的吴简中的“事”与徭役有关的说法相似却又不完全相同。[5](P203)[6](P201)而根据此例中的内容,“事”对应的是“士伍”,士伍为无爵者,因此,亦可推想秦简中的“事”至少有一部分应是指社会身份或爵位。

此外,最近出土的里耶秦简在一定程度上弥补了秦代史料缺乏的遗憾,虽然目前公布的资料数量不多,但已可令我们从中窥见秦代户籍制度的端倪。

目前可见的比较完整的户籍类简大致分为几类:

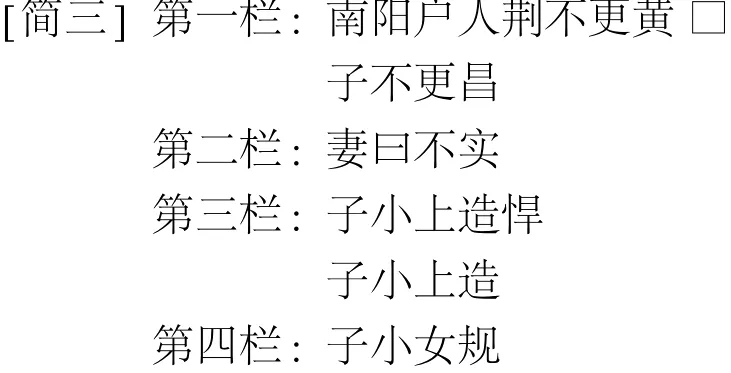

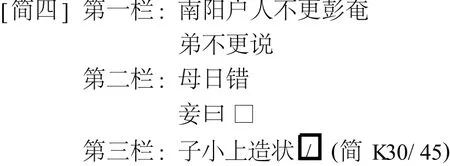

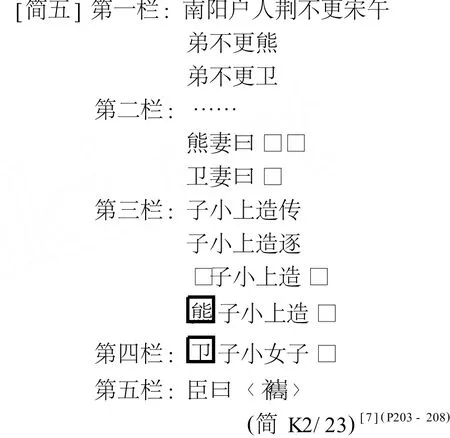

第一类,以户主本人单列为第一栏:

第二类,以户主及其一子为第一栏:

第三类为以户主及其弟为第一栏:

还有情况相同、但家庭情况更复杂一些的简:

此外还有一些没有细致分栏的简,但内容相类似。[8](P188-195)

上述几种简虽然内容略有不同,但大致的书写方式几乎一致:

第一栏:户主籍贯、爵、姓名 (子爵、名或弟爵、名)

第二栏:配偶名 (母名、妾名)

第三栏:子爵、名

第四栏:女名

第五栏:官职 (臣名)由此可见,里耶秦简的户籍类简格式十分统一,体现了秦代户籍管理的严格和细密。

到了汉代,可参考的资料明显增加。首先,在传世文献中,《史记》卷一○五《扁鹊仓公列传》所记阳庆:“同郡 (即临淄)元里公乘阳庆。”[9](P2794)其书式为籍贯 (郡、里)、爵、姓名。同书卷一三○《太史公自序》索隐所引张华《博物志》中载:“太史令茂陵显武里大夫司马迁,年二十八,三年六月乙卯除,六百石。”[10](P3296)其书式则为官职或身份、籍贯 (郡、里)、爵、姓名、年龄、除官时间及官职级别。

虽然这些并不必然代表汉代的户籍书式,但是由于其书写方式受到当时户籍书式的影响,我们也可从中看出当时户籍书式的一些端倪。

其次,在出土资料中,敦煌汉简、居延汉简、额济纳汉简和长沙东牌楼汉简中均有簿籍,这些簿籍书式类似但又略有差别,虽然它们不一定完全依照户籍来记载,但其书式以户籍为依据的可能性很大,因此亦可借鉴。仅举几种不同的簿籍为例:

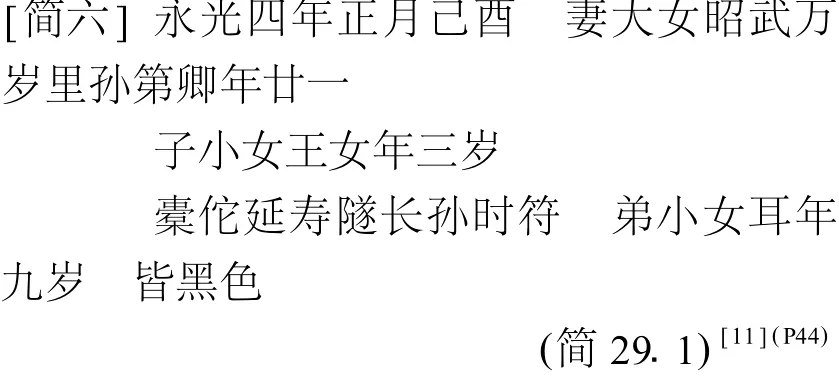

[简六]为居延汉简,有学者认为,此简是一种居住证。[12](P67)按照常理推断,其书式必定与户籍有部分接近之处,具体到此例,其书式为登记时间、官职或身份、籍贯 (郡、里)、姓名、年龄,以及家人与户主的关系、性别、籍贯、年龄、体貌。(简2000ES7SF1:28)[14](P155)

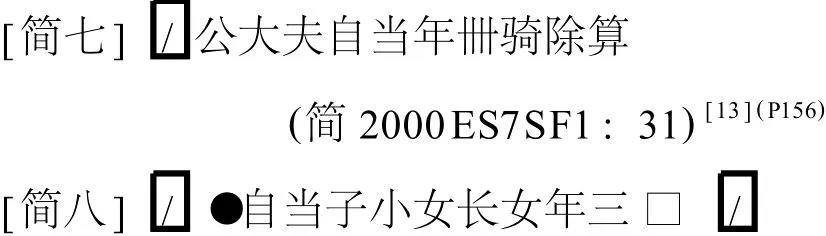

[简七]与 [简八]为额济纳汉简,其中均有一个名为“自当”的人,很有可能这是相连的同属一个家庭的记录。其书式为爵位、姓名、年龄、赋役情况 (具体到此简则应为因有官职而除算的记录)、子女与户主关系、丁中老小情况等。对照吴简中的簿籍,[简七]与 [简八]很有可能是包含在当时的户籍文书中的一类簿籍。

九十复 (简80)[15](P107)

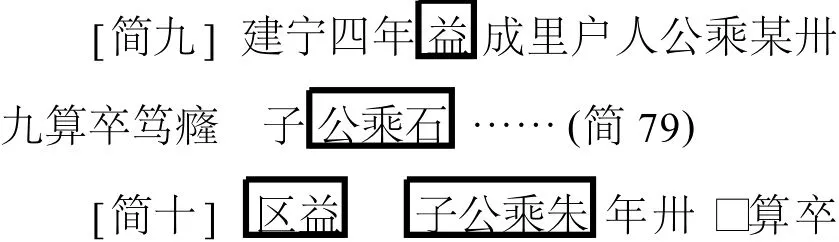

[简九]与 [简十]为东牌楼东汉简牍,从书式上看这是最接近走马楼吴简的,很有可能就是户籍类简。其书式为时间、籍贯、爵位、姓名、年龄、赋役情况、子女与户主关系等。

总之,上述各类簿籍由于用途不同,因而可能与户籍存在着一些书式上的差异,但某些内容是一般簿籍都必须登录的,如籍贯、姓名、性别、爵位、年龄、家人情况 (包括与户主关系、爵位或丁中老小情况、姓名、年龄等)。由于上述簿籍与户籍都存在着或多或少的对应关系,因而可以推断在当时的户籍之中这几项内容应是基本内容。对比吴简中部分簿籍的书式①笔者另有专文讨论吴简户籍的书式,详见拙作《试论走马楼吴简中吏民簿的内容与书式》(待刊)。,这些内容也正是与户籍密切相关的吏民簿等簿籍所不可或缺的,这一现象反映了孙吴户籍书式对秦汉的继承之势。

二、孙吴户籍书式的特殊性

除了继承性之外,在书式方面,孙吴户籍也有自己的特殊性。对特殊性的研究可以反映出不同时期由于社会环境的变化而导致的政府管理国家事务的侧重点的变化及政府对前代制度的发展和变革。

孙吴时期的户籍书式与前代相比,其差别首先体现在一些较细微的书写格式的变化上,尤其体现在对户主的记录规则的简化上。

从里耶秦简 [简二]、[简三]、[简四]、[简五]中可以清楚地看到,户人的姓名仅出现在第一栏中,之后不论是姓还是名均不再出现,除非第一栏中有弟的名,则下栏中弟的妻子和子女之前会书写弟的名以示区别。凡是未注明所属的均为与户主直接相关的家属,而不直接与户主相关的家庭成员则要注明其所属。这一规则简单明了,使家庭成员与户主的关系一目了然。

然而,到了东汉时期,这一情况似乎有所变化。上述东牌楼东汉简牍 [简九]、[简十]中,[简九]的录文中有一大疑问,其中的“户人”应指户主,则此简为户主简,而记录户主情况的简应列在首位,但其中所记载之户人及其子均有名无姓,按常理推断,作为国家档案的户籍不应出现此种资料明显不齐全的情况,其中必有原因。核对原版简牍照片,发现 [简九]最上端至少还有两个字,与下面的文字有一定距离且字体较大,但均只能看到一半,所以未被记入录文,其中第二个字很明显是“其”字的右半部分。再对比 [简十]的照片更可明白,“区益”二字写在此简的最上端,与下文有一定距离且字体较大,而且下面文字记载的“子”也只有名“朱”而无姓,显然也是姓“区”,由此推断“区益”应为此户之户主姓名,此简并无“区益”的具体记录,说明还应该有其他简专门记载其人的情况。依此类推,[简九]中所记户主及其子之所以有名无姓,也是因为其最上端已有户主的姓名“×其”,另外,该简中的“某”字为“其”字之讹①此简录文中的“某”字下半部分为一撇一捺,更像是“其”字,这样恰好与其上端的“其”字相呼应,因此笔者认为录文中的“某”应为“其”字之讹。另外根据 [简十]来看,[简九]中的“卅九”之前还应有一“年”字,也许是疏漏未记。,而此简又是记录户主情况的简,虽然我们看不到其他家庭成员的记录,但由上述情况可以推知,在以长沙东牌楼简牍为代表的东汉建宁时期的户籍中,所有的简都会在最上端注明该户之户主姓名,也包括户主简。这种做法虽然记录清晰,但与里耶秦简相比也显得较为繁琐,使户籍记录复杂化了。

此外,从额济纳汉简中也可看到这一复杂化趋势。[简七]中“自当”紧随在“公大夫”之后,应为全名,此简记录了一个名为“自当”的人的个人情况;[简八]中“自当”二字之前有标记性墨点,将“自当”二字与前面的字分开,因而“自当”应是全名,此简记录的是“自当”家人的情况。不论此两简所记是否为一户,至少说明在记录户主的家人时亦会注明户主的完整姓名,与上述东牌楼汉简的记录规则殊途同归,因此可以说这一规则在汉代应该是一直沿用的。这一规则到了三国时期,又出现了变化,走马楼吴简中有下列几枚简,它们都是户主名为“礼”的家庭成员的记录:

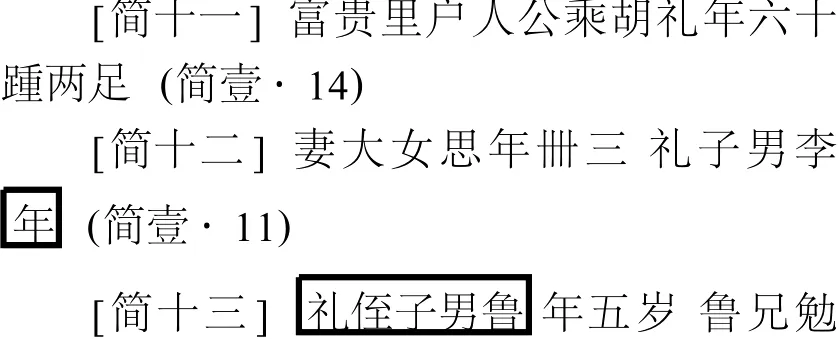

走马楼吴简中从未出现在最上端注明户主姓名的例子,仅在记录户主情况的简中写明户主姓名 (如 [简十一])。虽然这几枚简并不一定是同一户人,但并不妨碍我们得出这样的结论:在吴简中,除了记录户主情况的简需要写明户主姓名外,记录其家人与户主的关系时均只写户主的名字而无姓氏,有些时候并不仅仅是注户主的名字,也有注其他成员的名字的情况,但基本上都要在每一位家庭成员的前面注上与家中某一位成员的关系 (如 [简十三])。这一变化与秦代相比似乎显得复杂了一些,但与汉代相比又有所简化。

究其原因,里耶秦简每一户家庭都分栏写在同一枚简上,这样的写法使得家庭成员的记录总是能保持完整,自然没有必要在每一栏之前都标注户主的姓名,而在每一位家庭成员之前也不必写明户主的名字。汉代的户籍类简是分简记录的,一般每一枚简上只记录一位或两位家庭成员,它们虽然被连缀在一起,但是并不能防止编绳损坏或是因一些特殊原因而出现秩序混乱;而户籍一旦出现这种情况,则对于国家管理会产生重大影响,因此为了防止混乱出现,最保险的方法就是在每一枚简上都尽量标注最全面的信息,于是出现了每一枚简都标注户主姓名的现象。由于这一方法又过于繁琐,因而在吴简的户籍记录中则采取了折中的方法,户主姓名只记录一次,但在每一位家庭成员之前都要注明户主或其他成员的名字及其关系。这样一来,在完整的简册中,其户主的姓名已经代表了整个家庭,因而不再重复,而万一被打乱,也仍然有迹可循,可以凭借标注的名字和关系将它们的顺序恢复。当然,这一记录规则的变化也许还有其他原因,但无论如何,这一看似很小的变化已经充分体现了孙吴的户籍记录相对于前代具有更加灵活的特点和正在尽力简化的趋势。

相对于户籍格式的细微变化,孙吴户籍中所包含的簿籍的种类和内容与前代相比似有较明显的变化。其中最突出的表现就在于吴简的各类簿籍中几乎没有记录家庭财产的簿籍,而是以更加统一而简单的形式代替,体现了孙吴户籍制度的进步性。

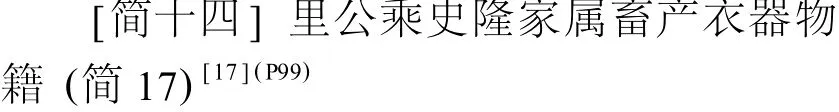

秦汉时期的简牍中有很多关于财产的记录,根据其具体内容,可大致分为对财产内容的记录和对实际财产数额的记录。

此简中所称籍名不一定是正式的籍名,但其标示的财产内容很明确,也基本可证实当时确有记录财物的簿籍。

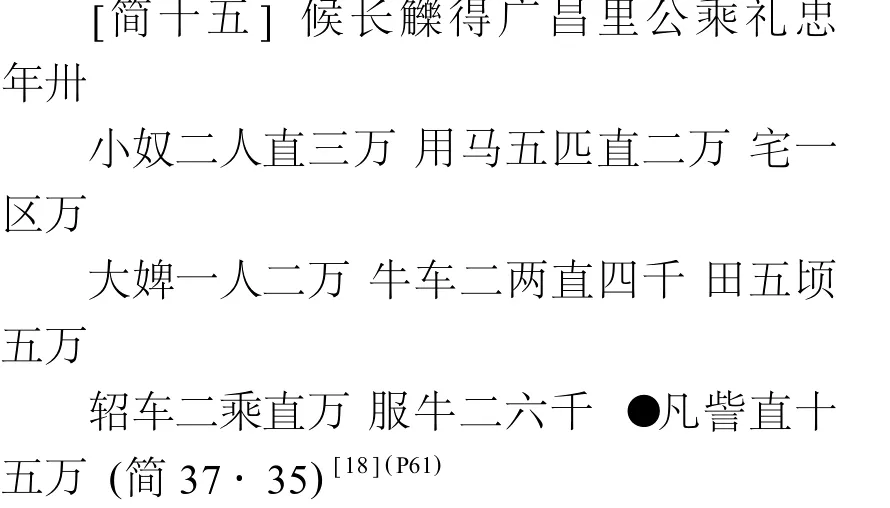

此简是汉简中最有代表性的比较完整的家庭财产记录,有明确的财产数额登记。而其开头的记录格式与上述具有户籍性质的简完全一致,很有可能是户籍类簿籍的一部分。此处的“訾”所指的应是以“礼忠”为户主的家庭实际资产总值。

然而在吴简中,几乎见不到这样的记载户人财物的簿籍,但这并不能说明政府对个人的家庭财产不予重视了,应是由于吴简中对财产的记录被其他形式所代替,每个家庭的财产已经根据某些规定以更加统一而简单的形式进行记录,不需要再记录具体数额。吴简中对“訾”的记录是最有可能代替具体财产数额的新形式,这显然不同于上述 [简十五]用“訾”来代表“礼忠”所拥有财产的具体数额的用法。

作为“资产”之意时,“訾”与“赀”相通。但在秦汉简牍中,它们所代表的意义有时是指有罪而被罚令缴纳财物,《睡虎地秦墓竹简》中《徭律》载:“御中发征,乏弗行,赀二甲。失期三日到五日,谇;六日到旬,赀一盾;过旬,赀一甲。”[20](P76)此处的“赀”即指缴纳军器等财物代替处罚。它们有时亦指财产,用以作为征收赋税的依据[21],如 [简十五]。

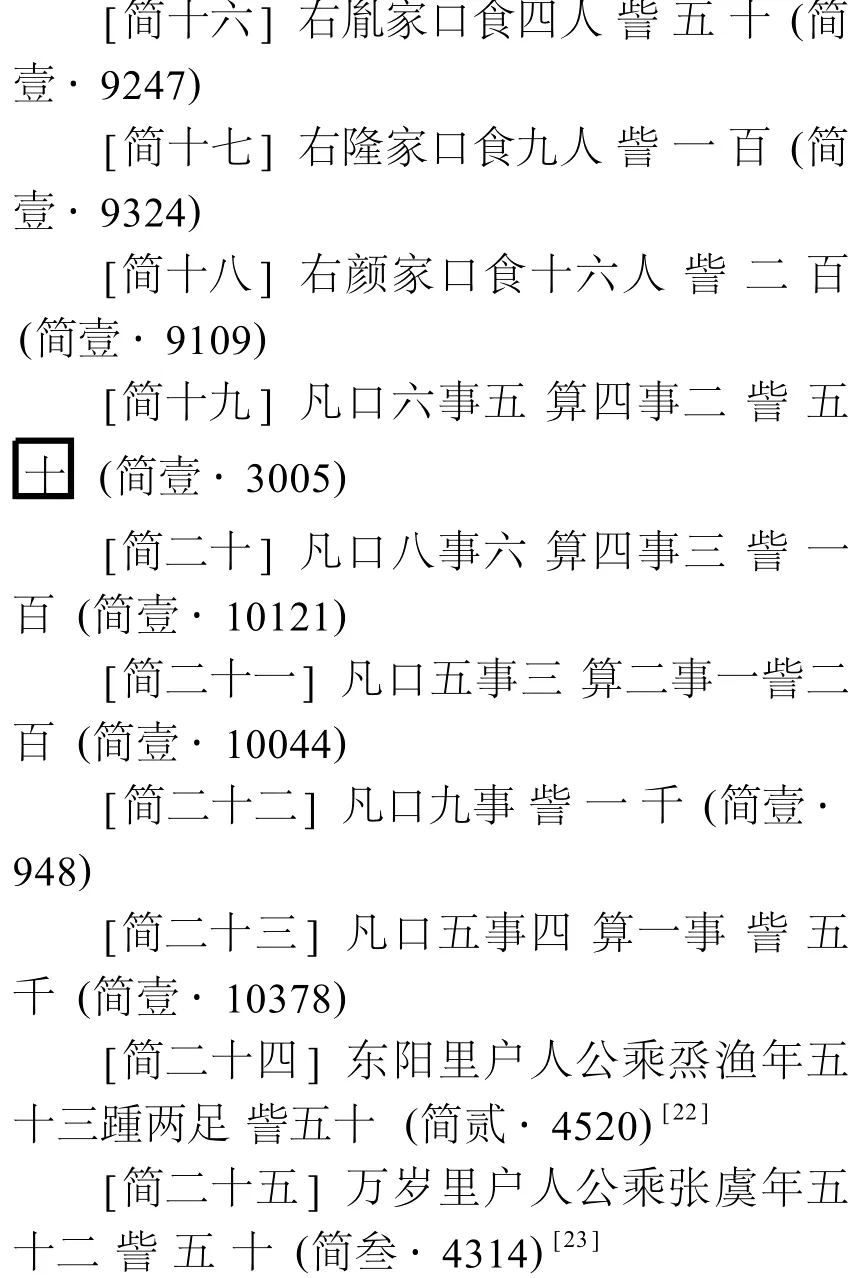

而在吴简中,罚缴财物之意已经没有了,“訾”所代表的意义有了进一步的发展。在吴简中,以下几枚简基本代表了现有资料中所有对“訾”的记录:

可见,与“訾”有关的简大致可分为三类:一类以“右”开头,应是记录一家户口情况的结句简;另一类以“凡”开头,看起来也应是一家户口情况的结句简,但所记录的内容不同,增加了对“算”和“事”的记录,大部分学者认为此类简记录的是赋税或力役内容[24](P203);还有一类目前所见较少,即是对户主直接计算訾的数量。从现有资料来看,不论以“右”开头还是以“凡”开头抑或对户主计訾,“訾”后所记数额均无单位,且“訾五十”者占绝大多数,数额亦皆为五十的倍数,但最高也不过上千,与上述 [简十五]中的“訾直十五万”相差甚远,此外数额如此整齐划一,更像是一种代表等级和规格的数字单位,因此,有学者认为“訾”记录的是户赋的内容。[25](P143)笔者认为甚是。如果“訾”代表的是一种户赋,则此户赋必是根据家赀的多少来制定,即吴简中虽无具体的财物簿,但却直接以户赋的形式予以代替,并间接代表了其家庭财产的等级。这既是对财产记录的简化和规范化的表现,从更广阔的视角来看,亦可以看做是政府管理重点转移的表现,即政府对赋税征收的控制更加直接而对家庭财产的具体数额的统计渐趋弱化。①傅克辉先生在《魏晋南北朝籍账研究》(济南,齐鲁书社,2001,154-156页)一书中认为魏晋时期户籍上并没有财产登记。笔者认为其结论并不影响本文观点。一方面,该书并未对吴简进行论证,孙吴时期的户籍制度有自己的特点,可能与魏晋及其后代并不相同;另一方面,用魏晋时期的户籍制度也不能倒推孙吴时期的户籍制度,因此,本文的论证仅针对孙吴时期,与该书并无实际矛盾。这一表现从历史发展的角度来看,也是孙吴时期户籍制度与前代相比有所发展和进步的标志。

三、余 论

吴简自发现迄今,已出现了上百篇各类研究论文及十余种专著,其中不乏对吴简中各类簿籍简的研究。在这类研究中,较早出现的一部分主要致力于复原吴简簿籍的内容,虽然思路及方法各异,但都有一定的启发性。汪小烜的《走马楼吴简户籍初论》[26](P143-159),根据簿籍自身所体现出的书写格式的特点及书写内容的相关性并参考其他地区出土资料进行簿籍的复原研究,这一思路具有一定的代表性。韩树峰的《长沙走马楼三国吴简所见师佐籍考》[27](P167-176),论述的是吴简中比较特殊的一种簿籍,但思路大致相同,也是根据书写格式的特点来进行复原和推断。侯旭东的《长沙三国吴简三州仓吏“入米簿”复原的初步研究》[28](P1-13),选取了一种簿籍进行复原,而方法亦类似。沈刚的《吴简户籍文书的编制方式与格式复原新解》[29]则是提取出吴简中一些书写格式上的差别,并据此进行分类,认为不同的书写格式对应着不同的编制单位,进而对吴简户籍的书式进行了简单的复原。这些研究均取得了一定的成果,但是,一方面受吴简资料尚不完整的状况影响,另一方面又由于所选取的研究角度大都比较单一,因而不可避免地存在一定的局限性,所得结论仍有继续探讨的余地。且有些研究运用了参考其他时代出土资料并借以证实吴简的方法,其思路正是以户籍书式的同一性作为前提,认为孙吴制度大多是承袭前代制度,因此,才能以前代不同时期的出土资料作为参考,根据它们的特点来推论吴简中的一些内容。虽然同一性是不可否认的,但差异性也必然同时存在,如果忽略差异性而只强调同一性,则论证必然会出现偏颇之处。此外,侯旭东的《长沙走马楼吴简〈竹简〉[贰]吏民人名年纪口食簿复原的初步研究》[30],从文书学的角度,根据竹简揭剥位置示意图中所示的竹简出土位置进行册书复原,并且对吏民簿编制时的排列顺序进行了论证,代表了另一类根据册书本身的位置特点进行复原研究的思路。日本学者安部聪一郎的《试论走马楼吴简所见名籍之体式》[31](P14-24),利用了吴简中出现的背面反文和连记简的线索,参考竹简揭剥示意图以及簿籍编缀方式,探讨了一类名籍的体式。凌文超的《走马楼吴简采集简“户籍”复原整理与研究》[32]亦循此思路,根据竹简揭剥示意图复原了三个比较有代表性的户籍簿,并区别它们的不同形式分别探讨了它们的不同功用。相较于前一类单纯从书写格式出发的研究,此类论证角度新颖,并且由于是根据资料出土时的位置进行分析,亦有很强的说服力,惜乎吴简出土时册书排列位置已遭一定破坏,只有一部分简能以此为依据进行复原,且能够复原的这一部分亦因为不能保证位置没有移动,所以其复原亦无十分把握,仍存疑点。

无论出于何种研究思路,上述文章大多致力于簿籍书式的复原,以此为重点,但对复原后的簿籍中体现出的书写及形制特点则讨论得较为粗略,仅根据文章的结论作出一些比较初步且零散的判断,多为就事论事,少有针对这些复原后的簿籍进行比较系统的研究。我们之所以要进行繁杂的复原工作,正是要以复原后的簿籍为基础展开一系列研究,在复原工作取得初步成果之后,更加系统和深入的研究必然会随之而来。最近,学者们开始更多地关注对吴简簿籍简书写形制的深入研究,例如:胡平生的《新出汉简户口簿籍研究》[33](P251-292),通过对一些新出资料中的户籍资料的书写特点进行比对,讨论了秦汉时期户口簿籍的内容、格式和编写程序等问题;韩国学者金庆浩的《秦汉时期户口簿的记录样式和郡县支配》[34](P231-249)及尹在硕的《秦汉户口统计制度与户口簿》[35](P293-321),均从不同角度对近期出土的秦汉时期简牍中与户口相关的简做了分析,其论述虽涉吴简,但篇幅较少,且多倾向于对户口编制程序及政府管理等方面的论述,少有对户籍书式自身进行深入的讨论。此外,上述文章大都致力于对秦汉时期户口簿籍书式同一性的论证而忽略了差异性同样存在,因此,本文着力于对各时期户籍书式进行较详细的对比分析并着重体现其差异性,希望针对这些簿籍简自身的特点进行比较系统的研究,以便从侧面反映孙吴户籍制度的特点,欲借此补前人所论之未尽之处。

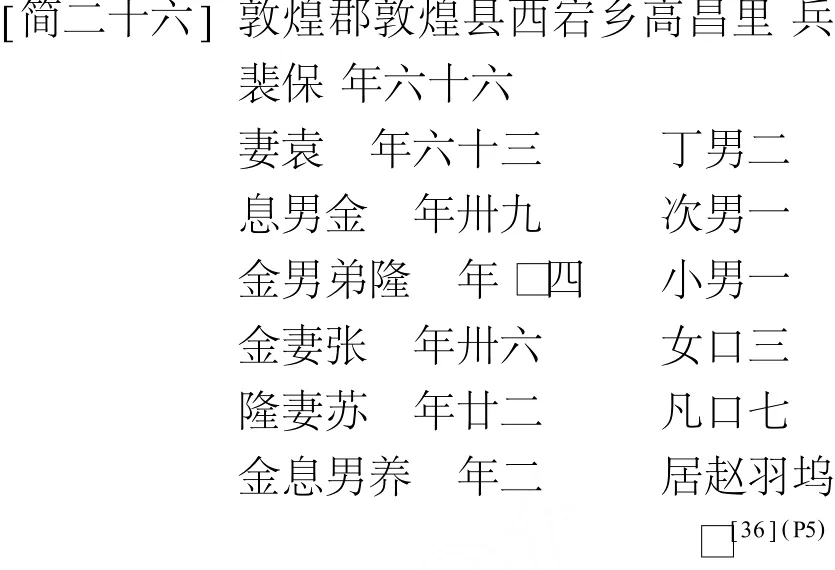

由前述可知,孙吴制度在承袭汉制的同时并非一成不变,其中也存在着与汉制的众多差异,这些差异表面看来比较细微,但却可能成为一些重要制度发展变革的催化剂。吴承汉制之说只在一定范围内成立,孙吴制度并不能以此一言以蔽之,仍有颇多特别之处可供进一步研究。引起这些差异性的原因有很多,三国时期是中国历史上的一个极为特殊的时期,处于这个时期的孙吴政权必然存在与以往各统一王朝不同的特殊性。此外,如书写载体的变化、政府管理模式、管理重点的变化甚至是管理户籍的吏员的地位变化等等,都可能相应的引起对以往制度的变革。同时,这些差异性反过来又会继续影响那些引起它们变化的因素,使其继续朝着更加合理完善的方向发展。从另一方面来说,这些由细微的差异性逐渐导致的变革必然也会影响到后世的户籍制度。例如,上述吴简并不在所有简上均注记户主姓名,记录其家人与户主的关系时均只写户主的名字而无姓氏,并有注其他成员的名字的情况,这是吴简的特别之处,而从现存的西凉户籍残卷中我们亦可看到类似且同时又有所变化的书式。

这份西凉户籍中户主及其家庭成员的记录书式与吴简非常类似,但记录其家人与户主关系时,其妻与长子之前并未记录户主的名字,这与吴简相比更加简化。不过,西凉户籍中完整的户主姓名只出现一次,且从第二子开始都会以与其相关成员的名字开头,又与吴简的情况完全相同,其继承性显而易见。

由此可见,三国孙吴时期户籍制度中出现的一些变革对后世有很大影响,虽然由于记录载体的变化及户籍制度的不断发展,户籍书式必然产生变化,但一些记录规则仍被承袭了下来,并逐渐融入新的户籍制度之中,不断影响着后世的户籍制度,使其越来越趋向于完善。

[1] 王素、宋少华、罗新:《长沙走马楼简牍整理的新收获》,载《文物》,1999(5)。

[2][9][10] 司马迁:《史记》,北京,中华书局,1985。

[3] 张金光:《秦制研究》,上海,上海古籍出版社,2004。

[4][20] 睡虎地秦墓竹简整理小组:《睡虎地秦墓竹简》,北京,文物出版社,1978。

[5][24] 张容强:《说孙吴户籍简中的“事”》,载长沙简牍博物馆、北京吴简研讨班编:《吴简研究》,第一辑,北京,崇文书局,2004。

[6] 孟彦弘:《吴简中所见“事”义臆说》,载长沙简牍博物馆、北京吴简研讨班编:《吴简研究》,第二辑,北京,崇文书局,2006。

[7] 湖南省文物考古研究所:《里耶发掘报告》,长沙,岳麓书社,2006。

[8] 张春龙:《里耶秦简中户籍和人口管理记录》,载中国社会科学院考古研究所等编:《里耶古城、秦简与秦文化研究》,北京,科学出版社,2009。

[11][18] 谢桂华、李均明、朱国炤:《居延汉简释文合校》,上册,北京,文物出版社,1987。

[12] 池田温:《中国古代籍账研究》,北京,中华书局,1984。

[13][14] 魏坚主编:《额济纳汉简》,桂林,广西师范大学出版社,2005。

[15] 长沙市文物考古所、中国文物研究所:《长沙东牌楼东汉简牍》,北京,文物出版社,2006。

[16][21] 长沙简牍博物馆、中国文物研究所、北京大学历史学系走马楼简牍整理组:《长沙走马楼三国吴简·竹简》[壹],北京,文物出版社,2003。

[17] 林梅村、李钧明编:《疏勒河流域出土汉简》,北京,文物出版社,1984。

[19] 朱德贵:《张家山汉简与汉代户赋制度新探》,载《学术论坛》,2006(6)。

[22] 长沙简牍博物馆、中国文物研究所、北京大学历史学系走马楼简牍整理组:《长沙走马楼三国吴简·竹简》[贰],北京,文物出版社,2007。

[23] 长沙简牍博物馆、中国文物研究所、北京大学历史学系走马楼简牍整理组:《长沙走马楼三国吴简·竹简》[叁],北京,文物出版社,2008。

[25][26] 汪小烜:《走马楼吴简户籍初论》,载长沙简牍博物馆、北京吴简研讨班编:《吴简研究》,第一辑,北京,崇文书局,2004。

[27] 韩树峰:《长沙走马楼三国吴简所见师佐籍考》,载长沙简牍博物馆、北京吴简研讨班编:《吴简研究》,第一辑,北京,崇文书局,2004。

[28] 侯旭东:《长沙三国吴简三州仓吏“入米簿”复原的初步研究》,载长沙简牍博物馆、北京吴简研讨班编:《吴简研究》,第二辑,北京,崇文书局,2006。

[29] 沈刚:《吴简户籍文书的编制方式与格式复原新解》,载《人文杂志》,2010(2)。

[30] 侯旭东:《长沙走马楼吴简〈竹简〉[贰]吏民人名年纪口食簿复原的初步研究》,载《中华文史论丛》,2009(1)。

[31] 安部聪一郎:《试论走马楼吴简所见名籍之体式》,载长沙简牍博物馆、北京吴简研讨班编:《吴简研究》,第二辑,北京,崇文书局,2006。

[32] 凌文超:《走马楼吴简采集简“户籍”复原整理与研究》,待刊稿。

[33] 胡平生:《新出汉简户口簿籍研究》,载《汉帝国的制度与社会秩序国际学术会议论文汇编》(下),香港中文大学历史系中国历史研究中心主办,2010。

[34] 金庆浩:《秦汉时期户口簿的记录样式和郡县支配》,载《汉帝国的制度与社会秩序国际学术会议论文汇编》(下),香港中文大学历史系中国历史研究中心主办,2010。

[35] 尹在硕:《秦汉户口统计制度与户口簿》,载《汉帝国的制度与社会秩序国际学术会议论文汇编》(下),香港中文大学历史系中国历史研究中心主办,2010。

[36] 中国社会科学院历史研究所资料室:《敦煌资料》,第一辑,北京,中华书局,1961。

(责任编辑 李 理)

How the Sunwu State Inherited and Developed the System of the H an Dynasty:A Study Based on the Format of the Household Registration of the Sunwu State Bamboo Slips at Zoumalou

ZHAN G Yan-rui

(School of Chinese Classics,Renmin University of China,Beijing 100872)

The study of the written form of the household registration of the Sunwu State can show the inheritance and development of the household registration system from the Qin and Han Dynasties to the Sunwu Period.By comparing the written form of the household registration between the two periods,on the one hand,the similarity of the written form is reflected and thus confirmed the trend of inheritance,on the other,the analysis of the differences of the format and content of records reveals the development and transformation,and embodies the particularity and progress of the household registration system of the Sunwu State.

the Sunwu State bamboo slips documents unearthed at Zoumalou;written form of the household registration;the system of household registration

张燕蕊:中国人民大学国学院博士研究生 (北京100872)