公务员规模省际差异影响因素研*究:基于2001—2008年面板数据

2011-10-16孙涛李瑛

孙 涛 李 瑛

公务员规模省际差异影响因素研*究:基于2001—2008年面板数据

孙 涛 李 瑛

公务员的适度规模及其变动趋势成为社会关注的议题。基于2001-2008年的面板数据,分析2000—2007年进行的地方政府精简机构的改革,通过对省级公务员规模影响因素的定量分析,发现人口规模、转移支付比以及就业结构三个指标构成了公务员规模省际差异的基本解释变量。目的是为有关部门和机构提供基于学术分析的素材,有助于科学认识和把握中国政府规模尤其是公务员规模问题,推动机构编制管理研究的深入。

机构改革;公务员规模;政府职能;面板数据

一、研究背景

机构编制是个具有中国特色的政治概念。1982年以来,中国进行了6次大的、持续性的政府机构改革。伴随“机构改革”成为改革开放时代频频出现的“关键词”,公务员 (本文主要指党、政、群系统的公职人员)的适度规模及变动趋势成为各界非常关注的议题。需要指出,各国公务员概念所涵盖的范围差异很大,“公务员”与“政府雇员”两个概念之间的区别也非常复杂。事实上,近年来关于“中国公务员规模”问题的种种议论和争论,很多时候源于概念界定的混乱;而概念的混乱,在很大程度上是由于经济的快速发展、产业转型和社会分层、社会流动引致的。比如,围绕公务员总量是“过多”抑或是“偏少”的不同看法,与正在进行的传统的“干部队伍”分解过程和事业单位的分类改革有直接关系。20世纪90年代开始,干部作为一种“身份”的因素在逐渐弱化,但中国仍是一个典型的“官本位”社会,原本属于“干部队伍”的公务员、专业技术人员、国有企业干部等,在改革开放的剧变中,既有“分化”的一面,又有“藕断丝连”的一面,这使得部分民众一时难以把“干部”、“官员”、“领导”、“公务员”、“政府雇员”等概念区分清楚。同样,在机构编制管理方面,既有需要结构性调整和精简的一面,又有为适应新的形势而需要增设的一面,而缜密处理好这一复杂政治关系的难度是相当大的。学界对此问题的认识和研究,与中国政府机构改革包括其他方面的改革一样,也是在反复中摸索前进,在总体上呈现一个不断发现问题、解决问题的过程。

国外的研究大多集中于探讨政府规模与经济发展、社会建设之间的关联性,运用实证分析或规范分析的方法,从政府收支占 GDP比例入手,探究合理的政府规模及影响因素。20世纪50年代弗布里坎特 (Fabricant)的研究发现,人均收入、人口密度和城市化水平三个因素,可以解释美国各州人均财政支出水平的差异,他得出结论:政府规模的扩张尤其是花费在公共服务的开支比过去多得多的那些州政府,不是因为更富有,而是政府被赋予了新的职能。[1](P112-139)近期研究也发现,政府规模与政府对经济社会发展的干预和制度安排,特别是社会法治水平和政府对服务业的规制程度高度相关。[2]这些研究,既能使人们了解一个国家 (地区)政府规模的总体情况,也可以衡量政府活动的相对规模。

与此同时,政府雇员规模 (或公共部门就业规模)作为政府规模研究的重要组成部分,随着我国近年机构改革的深入、公务员规模的稳步扩张,引发了社会各界的关注,相关研究日渐增多。但从所掌握的文献看,多数研究或是依靠历史叙述,或是借助国际比较立论,或是基于价值理念的夹叙夹议;建立在“应然”层面的评论甚至是附和舆论的非学术议论偏多,基于政府职能转变、推进服务型政府建设的“实然”层面的研究偏少。为此,本文在对重要文献进行梳理后,基于2001—2008年面板数据,运用回归模型筛选公务员规模省际差异的影响因素,期待从经验分析层面对该问题研究有所贡献。

二、文献评述与实践发展

(一)国际经验研究的典型成果

总体来看,国际研究大多从财政收支规模或公务员工资水平的角度切入,进行定量结合定性的比较分析,在针对政府雇员规模 (公共部门就业规模)所做的跨国实证研究中,以下三篇经验研究文献颇具代表性。

(1)亚洲开发银行的专家夏沃·坎普 (Salvatore Schiavo-Campo)通过对全球100个国家(地区)政府雇员规模及其工资水平的调研发现:发达国家政府雇员占人口的比例普遍高于发展中国家,该比例从总体看,发展中国家不到OECD国家的一半。同时,拉美国家政府管理明显的分权,导致政府雇员规模从中央政府向地方各级政府发生了实质性转移;而东亚国家 (地区)实行精简机构、推行公务员“高薪养廉”的做法,可能是这些国家 (地区)经济快速增长与监管及治理环节薄弱能长期并存的重要原因,当然,一定程度上也使1997年“东亚金融危机”之前所忽视的政府监管层面的问题显现。[3]

(2)世界银行研究部首席经济学家卡拉伊(Aart Kraay)和国际货币基金组织的专家范赖克汉姆 (Caroline Van Rijckeghem)基于对1972-1992年34个发展中国家和21个OECD国家的面板数据分析发现:公共部门雇员规模与政府对资源的控制能力正相关。在发展中国家,财政收入占GDP比重这一指标与政府雇员规模正相关;在OECD国家,人均 GDP指标与政府雇员规模正相关。从总体上看,与政府雇员规模正相关的解释变量有三个,即城市化水平、政府雇员教育水平、经济低迷的特定时期增加政府雇员以缓解社会就业的逆周期压力。此外,政府雇员工资水平与财政收入正相关,与政府雇员教育水平和政府债务水平负相关。[4]

(3)美国学者博艾克斯 (Carles Boix)运用跨国经验研究发现,在控制住经济现代化的变量后,民主政体倾向于形成一个规模较大的公共部门。[5]近年来,随着经济全球化等因素的影响,为应对经济和社会管理非常规风险的加大 (如金融危机、公共卫生等突发事件),各国政府职责有扩张趋势;同时,民主化的进程使各国公共部门也呈现出一定程度的扩张。

(二)国内研究的代表性成果

国内较早涉及公务员 (时称党政干部)规模影响因素分析的是江健桐。[6]他认为,从管理的角度看,各国政府机构规模的大小具有一定规律性,主要受经济发展水平制约,人均收入越高,政府机构的规模越大。该研究实质上意味着中国政府机构和官员规模的变动符合“瓦格纳定律”(Wagner Law),即经济社会发展会导致中国的政府规模不断扩张。

回顾近十多年国内文献,涉及中国官员规模问题的研究,大多采用定性分析的方法,讨论或争论的焦点集中于我国官员规模是“大”还是“小”,采用实证或量化的方法探讨公务员规模变动及影响因素的文献尚未成为主流。很多专家学者、各级人大代表和政协委员、社会舆论普遍认为政府官员规模过大[7],少部分学界人士认为问题的关键并不在于绝对规模过大,而在于政府内部结构和运行机制不合理。[8]综合来看,针对政府机构和官员规模研究的代表性成果包括:

胡家勇运用1979-1993年数据,分析政府工作人员的增长与 GNP增长的相关性,认为新增劳动力用于社会和经济部门所带来的 GNP增长,远高于政府部门所带来的增长。[9]这在一定程度上揭示了鲍莫尔 (William Baumol,1967)构建的“非均衡增长模型”(unbalanced growth model)也基本适用于中国。①William Baumol. “Macroeconomics of Unbalanced Growth:The Anatomy of Urban Crisis”.The A merican Economic Review.1967(3):415426.论文通过建模将国民经济分为两个部门,即生产率不断提高的技术进步部门 (如制造业)和生产率提高缓慢的部门 (如政府部门),两大部门的工资水平随各自劳动生产率的提高而相应上调,得出生产率偏低的政府部门的规模会越来越大、负担越来越重的推论,并进行检验。该文试图说明政府规模的持续膨胀是一种体制现象,并随政府实际可支配资源的增加而增长。

余天新等通过国际比较分析发现,从政人口占总人口的比重,一般以1%左右为标准,最多以3%为界限。他分析了我国从政人口占从业总人口的比例,认为该比例与其他国家相比较是合理的。[10]

柯荣住等使用1952—1996年的数据建模发现:政府官员规模与政府所掌握的财政收入和固定资产成正比,与官员的工资水平成反比。这意味着政府控制的资源越多,“官价”越高,在党政部门工作的收益高,导致更多人去谋取官位。反之,在既定的预算约束下,工资越高使得财政可支撑的官员规模越小,迫使官员规模缩减。该文建议控制官员规模的关键是“尽量让能不需政府控制的资源不由政府控制”,“要想从根本上精简机构,必须从根本上改革政府的权力数量及其构成”[11]。

朱光磊等指出,中国政府官员规模的主要问题属于相对过剩,包括“结构性过剩”和“功能性过剩”,分析官员规模的主要影响因素有经济发展水平、政府财力、农业人口比例、政府职能。[12]此后,朱光磊等进一步探讨现代国家政府官员总数占该国人口的合理比例,结论是不宜低于1%,否则,政府难以完成其应当完成的基本职责。[13]

王礼鑫等认为,所谓的“官民比”,主要受到经济增长因素、市场经济模式、社会性支出占政府支出的比重、政府就业人数增减及构成变化的影响。[14]

孙涛认为,中国政府官员规模受三类因素的影响:一是外生性变量如经济发展阶段、城市化水平、社会结构;二是内生性变量如政府能力、政府职责的选择、政府财力、公务员薪酬水平等;三是随机性因素如政策性口号和舆论宣传、机构的讨价还价能力、政治上的考虑、中央主要领导的意志、过去的做法等。[15]

张光分析1978—2006年相关数据后发现,财政支出规模、行政机构的编制改革是影响公务员规模变动的主要因素。人口增长、市场化与公务员规模增长有显著但微弱的相关性,而经济增长和公务员工资水平并不是影响公务员规模变动的原因。这意味着改革开放以来,中国公务员规模的变动更主要取决于中央的意志和政府本身的作为。[16]张光进而采用定量分析认为,各省级行政区的县级行政区划规模、经济发展水平、对转移支付的依赖度、计划经济时代的遗产是决定“官民比”省际差异的主要因素。[17]

从文献评述看出,任何国家的政府官员规模,都需要一个适度的“量”作为其组织支撑,既不能过大,也不宜过小。而且,对政府官员(雇员)规模的分析,即使有完整的数据和事实,也难以有对所有国家 (地区)适用的普适性规律。因此,对政府官员规模的评判,要基于国情和政体,并与本国本地区的现代化发展阶段特别是政府应承担的职责相适应。

此外,不同于发达国家主要运用预算来控制政府雇员规模,新中国长期实行中央集权的计划体制,对行政编制序列的党、政、群等机关干部和事业编制的公共部门人员实行总量控制和分类管理,机构编制管理由此成为延续至今的传统。事实上,中国政府规模尤其是涉及官员规模时,相比于其他国家有着独特性,“规模”也不是唯一问题。如果仅仅抓住规模是否“臃肿”这一点,并不能真正解决官员规模建设的问题,自然无法根治机构改革不断陷入的“精简—膨胀—再精简—再膨胀”怪圈。

(三)对改革开放以来六次机构改革的研究

20世纪80年代的两次机构改革,精简机构基本上只限于国务院一级,地方政府的机构和编制则呈现扩张态势。这与经济体制改革之初中央对地方的“放权让利”政策有关。“1982年中央政府精简机构时,各地正在根据宪法恢复乡镇政府。1988年国务院机构改革时,省里正忙于推广‘市管县’的经验。”[18]1988年的第二次机构改革,虽然首次明确提出了“转变政府职能是机构改革的关键”的思路,但其“自上而下,先中央政府后地方政府,分步实施”的改革方式[19],由于1989年的治理、整顿工作的需要,导致地方机构改革暂缓进行。

20世纪90年代,建立健全社会主义市场经济体制逐渐成为全党和全国人民的共识。两次大的机构改革,开始把转变政府职能与机构编制的科学化、合理化相结合,明确要求地方政府贯彻“精兵简政”的方针,实现“政企分开”,并将从中央直至乡镇的各级政府人员作为精简对象。特别是1998年开始的机构改革,按照精简、统一、效能的原则,加快推进政府机构在组织、职能、编制、工作程序的法定化,以裁减冗员,有效控制机构膨胀。在此期间,全国党政干部 (公务员)规模扩张的速度相对于同期全国人口的增长、经济的增长开始放缓。1992—2002年,全国公务员规模的总量仅增加45万人,“官民比”基本上保持稳定。[20]究其原因,这与90年代两次机构改革中的精简方针有直接的关系;“精兵简政”的实施,“促使政府公务员不断改进工作作风,提高工作效率,改善工作流程,也促进了政府自身的建设”[21]。

2003年第五次机构改革,中央明确提出政府职能要集中于“经济调节、市场监管、社会管理和公共服务”,并逐步将资源向社会管理和公共服务倾斜,但是,各级政府在编制精简上并无明显举措。2008年从国务院系统率先启动的“大部门体制”改革具有相似的特点。时任中组部副部长的张柏林谈到:“本次机构改革的目的在于转变职能、提高效率,理顺部门职能交叉问题……为了能顺利进行、平稳过渡,使人心不散,不搞一刀切,人员不分流,编制不缩减,若是减少编制,可以给3—5年的过渡期。”[22]这佐证了已有文献认为“政府与市场关系与政府与社会关系双重维度的调整”,应是理解中国政府机构改革逻辑的一个角度。[23]

简言之,改革开放30多年,伴随经济转轨和社会转型,中国公务员规模变动和机构改革带有明显的中央意志主导及政府从“自发到自觉”的主动作为。同时,受到市场化取向的经济改革、财政收支的持续增长、城市化的快速推进、交通和通讯条件的改善、民意和社会舆论压力等诸多因素的综合作用。①更多1982年以来历次机构改革的细节资料,参见《盘点改革开放30年来历次机构改革》,载“中国网”,2008-03-10,http://www.china.com.cn/book/zhuanti/qkjc/txt/2008-03/10/content_12140045.htm。

近三年,从中央到各省渐次推进的“大部门制”改革,呈现出整体设计、配套推进的布局,并在着重政府职责的转变和优化、规范各部委的权责关系、兼顾部际整合与“部内优化”三个方面颇具特色。在地方机构改革的实践中,上海市2008年率先提出行政机构的调整和党委工作机构的调整相结合的改革新思路,由此将行政体制改革同党务部门改革等政治体制改革联系起来。鉴于大都市政府管理的复杂性、综合性和整体性,一些城市尝试将调整行政区划与部门职能整合有机结合,如深圳市为减少行政层级,率先建成服务型政府,2009年开始实施“一级政府三级管理”的“强委弱区”机构改革模式;天津市于2009年底撤销塘沽、汉沽和大港三个行政区,合并成立统一的滨海新区政府,增设行使社会管理职能的城区管理机构;北京市2010年将核心区的东城、崇文、西城、宣武四区合并组建两个新的核心区——东城区、西城区。这些都值得关注。

三、变量界定与模型选取

(一)变量界定

为科学探讨影响公务员规模、主要影响因素及变动趋势,有必要对相关的概念和模型所使用的变量做一界定。当基准概念一致时,才能避免在讨论中出现不必要的分歧,所得出的结论、提出的对策才有实际意义。

(1)“财政供养人员”:主要是指党政群机关干部、事业单位人员以及两者的工勤人员和离退休人员。根据财政部《地方财政统计数据》,近年我国有财政供养人员4 600多万人。2006年之后,农村的五保供养人员也纳入公共财政的范畴,2009年的数据为556万人。这两部分汇总后,当前全国财政供养人员约5 200万,该变量与发达国家常使用的“公共部门就业规模”在口径上基本一致。

(2)“干部”:主要包括“党、政、军、企、事、群”六大领域,实际上涵盖了在党政机关、人民团体和公有制事业单位工作的所有脑力劳动者,当前全国约为3 800万人。在某种程度上类似于发达国家对政府雇员的界定。

(3)“公务员”:这个概念最为复杂。按照2006年施行的《公务员法》,是指“依法履行公职、纳入国家行政编制、由国家财政负担工资福利的工作人员”。2008年全国有800万行政编制人员。①检索到的见诸媒体的公务员数据,2004年为640万人,参见《权威解读:中国目前行政编制总数640万人》,载“人民网”,2005-06-08。2008年国家公务员局组建时,中国人事科学院院长吴江接受采访时认为,其职能定位是专门管理全国800万公务员的机构,载“新华网”,2008-03-28。然而,根据中国的实际情况,800万的数字无法囊括在各级党委、人大、政府、政协和在公安、检察院、法院、司法、安全等政法系统以及在各民主党派、群众团体参照公务员管理的人员。

本文的“公务员规模”,依据《中国统计年鉴》“公共管理与社会组织就业人员”的分省数字,涵盖“党、政、群”三大领域,当前全国的规模应为1 100多万。②本文的相关数据均基于公开发表的《中国统计年鉴》和《财政部地方财政统计资料》。这是考虑到党派和社会团体的专职干部同公务员一样,既承担具体的政府职能,也依托财政供养。模型的因变量,即各省“公务员”,实际上是“党政群官员”,不仅仅是法律意义上的“公务员”。③在《中国统计年鉴》中,2005年之前,本文所指的“公务员”一直被归入“国家机关、政党机关和社会团体就业人员”的类别;2006年之后,该类别改称“公共管理和社会组织就业人员”。

(二)回归模型的选取

运用2001—2008年面板数据,对省际公务员规模差异及影响因素之间的关系进行研究。为更好地处理面板数据,我们使用 EViews6.0软件来分析。虽然目前大部分基于面板数据的研究文献都是直接建模,但这样做有可能因为面板数据时间序列的非平稳性导致“伪回归”,因此,有必要在设定模型前做单位根检验和协整关系检验。

1.变量的单位根和协整检验

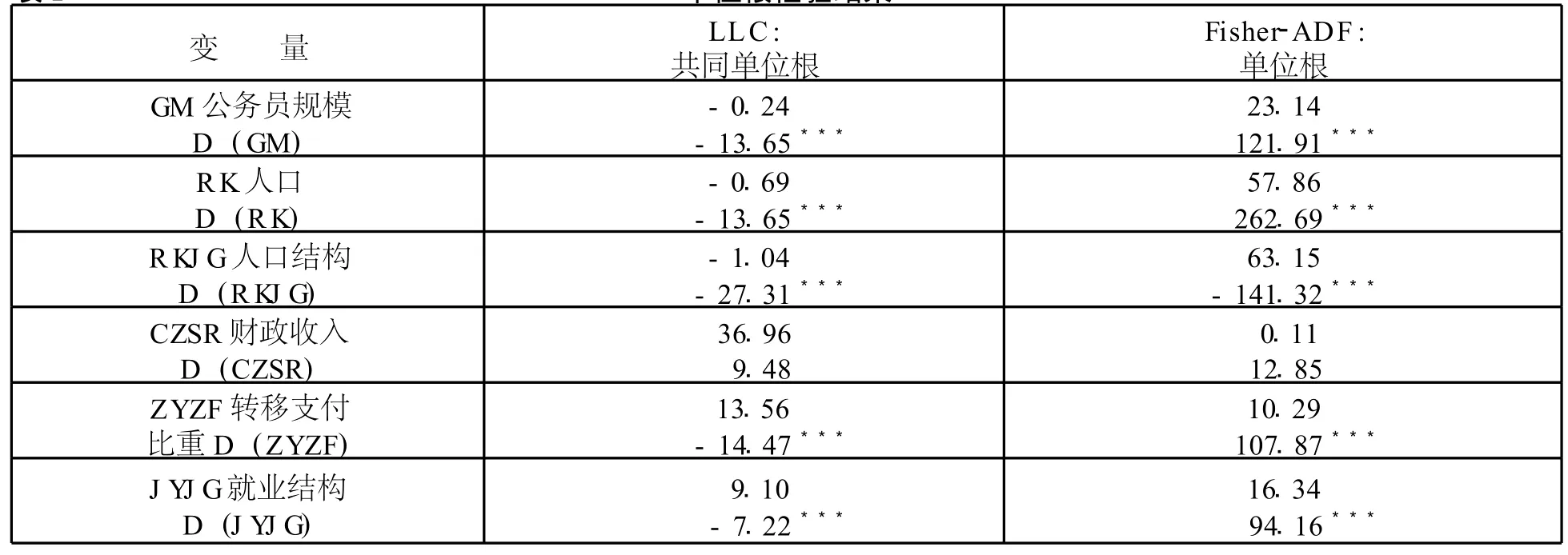

单位根的检验方法很多,本文采用LLC(Levin,Lin&Chu)和 Fisher-ADF检验法,检验的滞后期采用施瓦茨 (Schwarz)标准进行自动选择。计算结果见表1。

表1 单位根检验结果

表1的因变量GM,即“公务员规模”采用除西藏之外30个大陆省级政区的数据。五个解释变量分别是:

(1)RK“人口”,即各省的户籍人口,这也是历次机构改革和编制管理一直使用的最重要的一个指标。

(2)RKJ G“人口结构”,采用“老年人抚养比”指标作为自变量,这是由于前期面向专家学者发放的问卷中,从事编制管理研究的学者和官员都认为,老龄化社会的到来,将使老年群体在养老服务和社会福利等方面对政府产生新的特殊需求,进而影响政府规模 (包括增加财政支出和工作人员)。

(3)CZSR“财政收入”,以财政部公布的各省级政区的数据为准。

(4)ZYZF“转移支付比重”,采用“ (财政支出—财政收入)/财政支出”指标来模拟替代,因为在《财政部地方统计资料》中,并未直接给出省级转移支付的数据。

(5)J YJ G“就业结构”,选取民营企业和个体就业之和占总就业人口的比重,在前期研究的指标筛选过程中,发现其与“城市化水平”指标高度相关,而未来10—20年城市化的快速推进、大量农村人口进入城市生活和寻求就业,必然影响政府规模,这也是近年课题组在调研中形成的有共识的看法。

从表1可知:所有变量的原始序列都是非平稳的,但一阶差分之后,除 CZSR(财政收入)指标,其他均变成平稳的。也就是说,30个省级政区的公务员规模、人口、转移支付比重、就业结构、人口结构这五个被选取的指标都是一阶单整序列。

由于财政收入与其他变量的单整阶数不同,协整关系检验不应包括该变量。表2给出采用佩德罗尼 (Pedroni)和考氏 (Kao)两种方法对面板数据协整检验的结果。

表2 变量协整关系检验结果

运用Pedroni方法,假设不同截面具有相同自回归系数的 Panel v和 Panel rho的统计量表明,各变量之间没有协整关系,而 Panel pp和Panel ADF结果表明,变量之间存在显著的协整关系;进而假设不同截面具有不同自回归系数,Group pp和 Group ADF结果显示,变量之间有协整关系。接下来,Kao检验结果再次支持变量之间存在协整关系。据此认为,2001—2008年的数据中,公务员规模、人口、人口结构、转移支付比重和就业结构之间存在稳定的长期关系。

2.基于面板数据的模型设定

处理面板数据,模型设定正确与否将直接影响分析结果的有效性。通过对2001—2008年的数据做回归分析,有三种模型可供选择:

(1) 混合模型:yit=α+βxit+εit

在该模型中,被忽略的时间因素和个体因素方面的潜变量对截据和系数不会产生影响,回归时等同于进行了截面数据的处理。

(2) 变截距模型:yit=αi+βxit+εit

在该模型中,潜变量对省际“公务员规模”差异的影响,将反映在截距的差异上,但对模型的斜率没有影响。而变截距模型本身又可分为固定效应模型和随机效应模型。

(3) 变系数模型:yit=αi+βixit+εit

在该模型中,被忽略的潜变量对回归模型的截距和系数都会产生影响。

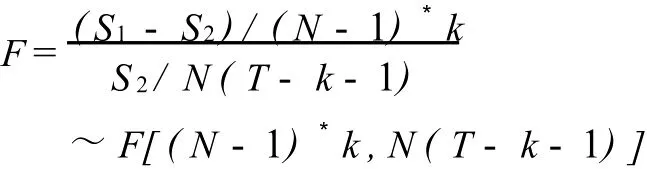

接下来,通过先对截面维的固定效应模型做冗余检验 (Redundant Fixed Effects),结果拒绝了“固定效应模型是冗余的”原假设,因此,用混合模型回归是不恰当的。至于变截距模型或变系数模型的选择,通常采用检验,其检验统计量为:

其中,N是观测个体的数量,k是模型中解释变量的个数,T是年份的数目,S1、S2分别是变截距、变系数两个模型的残差平方和。

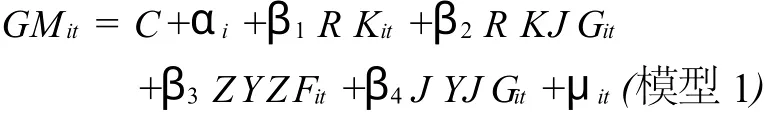

结果显示,无论是截面维还是时间维 F检验都不能拒绝原假设,因而选择变截距模型。Hausman检验结果显示:在10%的显著性水平上拒绝了“随机效应模型成立”这一原假设,于是初步选用变截距的固定效应模型1:

参数估计发现,模型1在常数项αi和人口结构解释变量,在10%的显著性水平上没有通过检验,DW检验统计量显示存在异方差的影响(见表3)。为此,剔除人口结构后重新估计,最终采用模型2:

为减少截面数据的异方差对估计结果的影响,采用截面权重 (Cross-section Weights)的GLS估计方法,模型1和模型2的结果见表3。

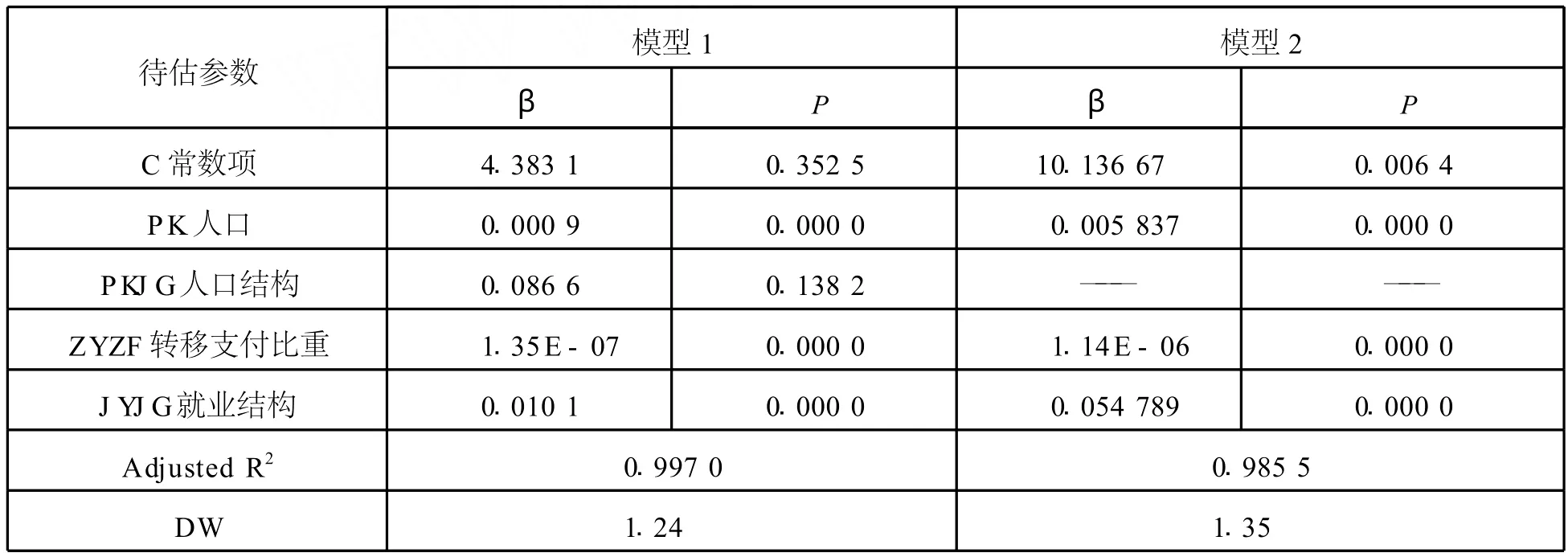

表3 变截距模型1和模型2的估计结果

可见,模型 2的三个解释变量——各省人口、转移支付比重、就业结构三个指标都具有较高的显著性,模型的拟合优度达到0.9855,DW值也符合检验要求。

四、结果分析和讨论

在省级公务员规模影响因素的指标筛选中,与“财政收入”相关的指标都无法直接进入基于面板数据的模型;而分析2001—2008年的截面数据发现,“省人口规模”、“省内二级行政区划数”、“人均 GDP”和“就业结构”等自变量可以解释因变量“公务员规模”85%以上的差异。

这里,省级 (含省以下)的政府财力与公务员规模没有因果关系的结论,和既有的一些研究结论有差异,也与公众感觉有反差。我们认为,财政收入是决定各地是否有能力支撑一定规模的公务员队伍的必要条件——政府财力强,表明有能力支撑较大规模的公务员,但并不意味着政府财力弱的地方,公务员规模因此变小或机构精简的空间加大,因为同一层级地方政府承担的事权和功能基本上是一致的。同时,经济发达地区公务员的工资较高,公务员规模扩张的成本较高,这使得地方自有财力与公务员规模之间没有明显的因果关系。当然,这一结论只限于省级,毕竟在省级行政区的层次上,公务员规模的变动受本级财政收入的制约和影响很小。

而且,两者之间不应当存在“财力足——规模大”的因果关系,是考虑到纵向府际关系存在的“职责同构”症结,即各地要不断跟中央“对表”,在机构设置方面“上下对口,左右对齐”。[24]这也说明机构改革、人员精简不单纯是技术层面或管理层面的事,在很大程度上是政治层面的因素发挥更重要的作用。

与此形成反差的是,在面板数据分析中,“转移支付比重”成为三个主要的解释变量之一,这揭示了对地方政府而言,转移支付比重比自有财力更具有扩张公务员规模的作用。换句话说,就影响因素而言,“官民比”较大的省份,有的是因为经济社会发展水平较高,有的在很大程度上是依赖转移支付来维持;而且,中央可能更多的是基于地区稳定和政治公平的角度来权衡转移支付问题。正如有学者所言,“这也是为维护国家统一和民族团结必须付出的成本”[25]。

目前,地方政府支出的40%以上依靠中央转移支付提供资金,地方不仅要花完来自这部分的转移支付,更倾向于过度支出以获取这种无需努力的补贴,这导致地方政府规模的扩张,也使得地方政府的债务可以由转移支付来平衡。美国学者雷登 (Jonathan Rodden)以国家 (地区)为分析单位,基于1980-1997面板数据也得出相似的结论。[26]事实上,经济不发达地区公共物品的供给与发达地区存在较大差异,在计算标准财政支出时,通常以实际支出为准;经济不发达地区的政府为从中央财政得到更多支持,也倾向于扩张政府规模。同时,“税收返还”使转移支付体系在总体上具有回归性,地区经济发展水平对公务员规模的影响已由转移支付的影响来替代。这说明对省一级政府而言,经济发展水平本身对公务员规模没有显著的影响,其影响因素直接体现在转移支付上。

“就业结构”与城市化密切相关,它是城市化水平的测量指标之一。模型回归的结果表明:随着城市化水平的提高,社会对公共服务的需求相应提高,导致政府规模扩张。

三个解释变量中,影响最大的是“人口”。很明显,人口的多少直接影响对社会管理和公共服务人员需求的变化。当模型只包括“人口”这一个自变量,其解释能力高达90%(因篇幅关系,该回归结果未在本文列出),这说明省际公务员规模差异的90%是由人口差异造成的,相对人口而言,其他因素的影响要小很多。考虑到流动人口跨地区迁移规模日趋庞大,应将其与户籍人口统筹纳入“人口”这一重要影响因素,为此,相关的跨地区流动人口统计工作有待完善。

此外,建模过程中发现,对不同省份,其他因素对公务员规模的影响,不仅大小不同,作用的方向也不同;而且,这些潜变量包含各省对公务员规模的倾向、政府主要领导人的偏好和计划体制时期的遗留问题,等等。

依据模型2对固定效应αi的估计,可以确定出“公务员规模”的基础数。所谓“基础数”,其统计学含义是指因变量“公务员规模”完全由上述三个解释变量决定时的数值,该“基础数”是设置规模的依据。由于固定效应αi代表了各省“公务员规模”实际数与“基础数”的偏离程度,这表明通过测算各省“公务员规模”实际数偏离平均水平的情况,可以为编制管理机构提供基于定量分析的参考,这是本文对变截距模型的创新性运用。当然,这里的“平均”不是指绝对规模的平均,而是在考虑了三个自变量、各种潜变量作为影响因素后的综合“平均”。

表4是对模型2(变截距模型)固定效应αi的估计。这里,固定效应表示模型2三个自变量之外的其他变量或因素,对因变量“公务员规模”的影响。如果某省的αi为正号,表示该省实际“公务员规模”高于“基础数”;如果αi为负号,表示该省实际“公务员规模”低于“基础数”;αi绝对值越大,表示该省实际“公务员规模”与“基础数”相差越大。

表4 模型2固定效应 (αi)的估计

续表

从表4看出:山东、河南、河北、广东、山西五省公务员实际规模高于“基础数”较多;而重庆、安徽、青海、宁夏、海南、广西六省(区)公务员实际规模低于模型设定的“基础数”。

在1993年的机构改革启动前,中编办曾委托中国科学院应用数学所完成了《中国地方政府编制管理定量分析的研究》、《地方政府分类排序与多重指标体系的研究》等研究报告,这对指导地方政府的机构和编制管理工作有所裨益。①参见周子康:《中国地方政府编制管理定量分析的研究》,东部地区公共行政组织第十四届大会,北京,1991;周子康:《地方政府分类、排序与多重指标体系的研究》,载《国家科委软科学计划项目研究报告》,北京,中国科学院应用数学研究所,1991;周子康、那吉生:《县级机构编制与核定方法研究》,载《管理现代化》,1993(1);那吉生、周子康、周宏:《编制总量的核定方法与模型:地方政府机关编制》,载《中国科学管理》,1997(5)。

此后直至2003年的精简机构改革,各省机构设置的数量和行政编制的核定,除西藏自治区之外,中编办基本上沿用各省级政区的人口规模、二级行政区划数、地理面积、国民收入、国民生产总值和财政收入等指标,赋予相应的权重。同时,同级政府人员的行政编制确定依据基数、调整数和附加数三部分组成的编制管理方法。②参见中编办:《中央机构编制委员会关于地方党政机构设置的意见》,《各省机构改革方案的主要内容和格式 (讨论稿)》;《关于各省、自治区机关行政编制分配的具体意见 (讨论稿)》,《关于核定省、自治区机关行政编制的意见 (讨论稿)》,《关于省、自治区排序的意见 (讨论稿)》,《关于省、自治区排序情况的说明 (讨论稿)》,1993;中编办:《中国地方政府机构改革》,北京,新华出版社,1995。

当前和今后一段时期,政府机构编制管理的决策过程,不仅要考虑原有的人口、地理及政区数量、经济发展水平等基础性指标,还需要考虑其他重要的影响因素,如政府财力、城市化水平、就业结构、公共投资水平、交通通讯状况、社会保障政策等带有前瞻性、体现服务型政府建设要求的指标。

本文尽量根据“合理比照”的原则对数据进行处理。我们的理解是,比较研究是很有必要的,但比较的意义是相对的。研究中国公务员规模及其影响因素,目的是为有关部门和研究者提供基于学术分析的背景和素材,进而在总的发展趋势上,而不是在逐一对应的含义上,考虑国家的财力增长、政府功能和职责的调整以及社会和民众的心理适应过程,推动科学、合理地认识中国政府规模尤其是公务员规模的研究。

[1] Solomon Fabricant.“The Trend of Government Activity in the United States since 1900”.N ational B ureau ofEconomic Research,Inc.,1952.

[2] 汪德华、张再金、白重恩:《政府规模、法治水平与服务业发展》,载《经济研究》,2007(6)。

[3] Salvatore Schiavo-Campo.“Government Employment and Pay:the Global and Regional Evidence”.Public A dministration and Development,1998(5):457-478.

[4] Aart Kraay and Caroline van Rijckeghem.“Employment and Wages in the Public Sector-A Cross-Country Study”(first drafted July 1995,last revised February 2006),IM F Working Paper Series,No.95/70.

[5] Carles Boix.“Democracy,Development,and the Public Sector”.A merican Journal ofPolitical Science,2001(1):1-17.

[6] 江健桐:《外国政府机构的规模和工资情况——兼同我国比较》,载《中共山西省委党校学报》,1987(6)。

[7] 刘智峰主编:《第七次革命》,北京,中国社会科学出版社,2003。

[8][12] 朱光磊、张东波:《中国公务员规模研究》,载《政治学研究》,2003(3)。

[9] 胡家勇:《我国政府规模的系统分析》,载《经济研究》,1996(2)。

[10] 余天新、王石生:《政府行政人员编制与管理费用的国际比例》,载《财政研究》,1998(7)。

[11] 柯荣住、章伟坤:《政府规模及其变迁:经济实证分析——兼述精简机构与反腐败》,载《浙江社会科学》,1999(6)。

[13] 朱光磊、李利平:《公务员占人口的适当比例问题刍议》,载《中国行政管理》,2009(6)。

[14] 王礼鑫、黄坤琦:《从“官民比”之争看政府合理规模》,载《中国发展观察》,2005(7)。

[15] 孙涛:《比较视野下的中国政府官员规模研究》,载《南开学报》(哲学社会科学版),2008(1)。

[16] 张光:《财政规模、编制改革和公务员规模的变动:基于对1978—2006年的实证分析》,载《政治学研究》,2008(4)。

[17] 张光:《官民比省际差异原因研究》,载《公共行政评论》,2008(1)。

[18] 丁宁宁:《改革开放以来我国政府机构改革的经验和教训》,载《光明观察》,2006-04-28。

[19] 《1988年机构改革》,载“新华网”,2003-03-07,http://news.china.com/zh_cn/focus/2h_2003/jigou/zl/11010507/20030307/11425788.html。

[20] 朱光磊主编:《中国政府发展研究报告 (第1辑):公务员规模与机构改革》,北京,中国人民大学出版社,2008。

[21] 朱光磊、李利平:《回顾与建议:政府机构改革三十年》,载《北京行政学院学报》,2009(1)。

[22] 王姝:《中组部副部长张柏林建议大部制改革不缩减编制》,载《新京报》,2008-03-13。

[23] 何艳玲:《中国国务院 (政务院)机构变迁逻辑:基于1949—2007年间的数据分析》,载《公共行政评论》,2008(1)。

[24] 朱光磊、张志红:《“职责同构”批判》,载《北京大学学报》(哲学社会科学版),2005(1)。

[25] 王绍光:《中国财政转移支付的政治逻辑》,载《战略与管理》,2002(3)。

[26] Jonathan Rodden.“Reviving Leviathan:Fiscal Federalism and the Growth of Government”.International Organization,2003(4):695-729.

(责任编辑 林 间)

On the Determinant Factors of Provincial Civil Service Size:Based on China's 2001—2008 Panel Data

SUN Tao,LI Ying

(Zhou Enlai School of Government,Nankai University,Tianjin 300071)

Since 1982,China has carried out six rounds of government institution reform.Along with“institutions reform”becoming a“buzzword”in the reform era,the reasonable size of civil service as a whole turns into a hot topic in various circles in China.This paper,based on the panel data from 2001 to 2008,analyzes the determinant factors affecting the scale of provincial civil servants.The model indicates that three explanatory variables,namely,provincial population size,proportion of transfer payments,and employment structure,may explain existing inter-provincial differences in civil servant size.The aim is to enhance a rational study on the governmental institutions reform andBianzhimanagement with Chinese characteristics,meanwhile,to promote the scientific understanding of changes in government function and responsibility owing to the economic and social transition in contemporary China.

government institutions reform;size of civil service;governmental function and responsibility;panel data

孙涛:法学博士,南开大学周恩来政府管理学院教授;李瑛:理学博士,南开大学周恩来政府管理学院副教授 (天津300071)

*本文为南开大学亚洲研究中心项目“基于公共服务的地方政府规模和结构研究”阶段性成果。感谢中编办对研究的支持和资助。文中观点为作者个人见解,不代表任何机构。