主体性价值:地缘性村落农民的生活世界*

——基于鄂西花湾村的考察

2011-09-29王会

王 会

(华中科技大学中国乡村治理研究中心 湖北 武汉 430074)

主体性价值:地缘性村落农民的生活世界*

——基于鄂西花湾村的考察

王 会

(华中科技大学中国乡村治理研究中心 湖北 武汉 430074)

已有的关于农民价值世界的研究一致认为在现代性冲击下,中国农民自我中心主义泛滥,本体性价值缺失,社会性价值异化,村庄乱象丛生,村落共同体趋于瓦解。传统的村落研究集中在血缘性村落,忽略了广泛存在的地缘性村落的特殊性,本文在对鄂西一个地缘性村落的考察基础上发现了一种新型的谓之为主体性价值的价值类型,其与现代性有某种程度的契合性,正是这种价值维持了地缘性村落的公共生活和基本秩序。这对理解农民的意义世界和重构新时期农民的价值世界有积极的现实意义。

主体性价值;价值类型;地缘性村落

一、文献回顾与问题提出

关于农民生活的价值世界及其变迁,引起了三农学界的持续关注。阎云翔在《私人生活的变革:一个中国村庄里的爱情、家庭与亲密关系》(下文简称《私人生活的变革》)展示了个人经历与普通村民精神世界的微妙变化。他认为非集体化后国家对地方社会的干预减少,在引起了私人生活发展的同时却使公众生活迅速衰落。村民的个性和主体性的发展基本被限制在私人领域之内,从而导致自我中心主义的泛滥。最终,个人只强调自己的权利,无视对公众或他人的义务和责任,从而变成无公德的个人。[1]

华中村治研究中心认为价值之变是当前中国农村巨变最为根本的方面。贺雪峰将农民的价值世界分为本体性价值和社会性价值,认为本体性是关于人的生命意义的思考,是关于如何面对死亡的,社会性价值是关于个人在全体中的位置及所获评价,关于个人如何从社会中获取意义的价值。他将农村的价值之变概括为现代性持续作用带来的本体性价值的缺位和社会性价值的异化。

申端峰认为乡村的财富伦理、婚姻伦理均已经发生变异,并断言乡村治理危机已经向伦理性危机转变。[2]陈柏峰、杨华、刘燕舞等人研究价值观变迁下的农民自杀问题,指出价值观变迁中本体性价值的丧失是老年人自杀的根源,本体性价值丧失所导致的社会性价值的异化,是年轻人自杀的根源,并预测,由于老年人家庭和社会地位的持续降低,而且很难有再提高的制度性因素,因此绝望的自杀在一定时期内会继续增多。理解中国人的自杀问题,首先需要追溯中国人的意义世界。[3][4][5]同时,农村自杀问题也预示着中国农民意义世界的转变。可见,价值之变的确是当下农村的巨变。

已有的关于中国农民价值世界的研究似乎都把私人领域与公众领域对立起来,在中国村庄中,现代性进村带来的私人生活的兴起必然带来公共秩序的瓦解和公众生活的衰退。这当然有其合理性,因为在传统血缘基础的村落中,个人是被忽略的,个人只是宗族血脉绵延的一环,个人也是被规定了的,从出生到死亡,村落都有一整套规制无时无刻不在教化并规制个人。作为私的个人与作为公的家族、亲族(传统村庄中的组织)在很大程度上是对立的。个人只有在宗族、亲族中才有意义,真正意义上的理性个人在这种村落中并未发展起来。血缘性村落中个体的意义被消解,村民价值世界是传宗接代的价值和面子竞争的价值,即本体性价值和社会性价值。传统血缘村落的公众生活主要有两种,一种是宗族仪式活动,另一种是集体化即国家赋予的集体活动。因此当宗族式微,国家退出之后,村庄表现出来的是市场主义逻辑下的个体私欲膨胀和道德沦丧以及一系列的村庄乱象,村庄公共性消失,村民价值世界坍塌。

然而,传统村落研究忽略了在广袤的中国土地上广泛存在的地缘性村落,这些村落没有强规范的宗族或亲族社会组织,村落的连结纽带不是天然的血亲伦理和纲常规范,而是每个村民为人处世的状况。个体村民不是从传宗接代和面子竞争中寻求意义,而是从自我的日常生活世界中寻求意义。本文考察的鄂西花湾村正是这样的地缘性村落。地缘性村落有独特的评价机制,那就是村民个人是否会“处”、是否讲道理、是否勤劳、有德。在这样的村落中,强调人人平等,每个村民都是自在的、自觉地、自为的,是独立的、理性的、积极的。笔者谓之为主体性价值,这种价值类似于公民社会中的有限理性个体价值,与现代性具有一定的契合性,这种指向个体内在价值的价值不同于忽视个体生活意义的本体性价值和社会性价值,是现世的、现实的、灵活的、变通的、尊重个体、以人为本的,正是这种价值的存在,维持了村落的公共生活和基本秩序。

二、一个移民湾子——花湾

2010年暑期,华中村治研究中心30余名师生深入湖北省南漳县的四个村庄驻村调研,通过调查和研讨,我们对当地的农村有了较为深刻的整体理解。

调查发现当地的湾子在农民生产生活中很重要,湾子是当地人的说法,即为一个自然村落,村民也常用“某组”(村民小组)来称呼。湾子一般是自然形成的,在人民公社时期,一般一个湾子就是一个生产队,湾子变成一个共同的生产单位,撤销人民公社之后,小队变成了村民小组,湾子依然是基层治理的重要单位。湾子一般有十几户到几十户,人口一般在几十人到二百人之间,村民之间通过人情来往、互助合作等活动,建立了密切的关系。一个湾子就是一个自然村,也是一个熟人社会。当地的湾子具有两个突出的特性,一是当地多是杂姓湾子,单姓湾子很少,姓氏复杂导致了湾子内部以血缘为基础建构的社会关系不明显;二是在缺乏家族、宗族等组织的情况下,村民通过邻里之间的互助合作来解决部分生产生活活动。

(一)花湾的基本情况

花湾是当地一个普通湾子,现有农户58户,人口260余人,近900亩土地,姓氏有沈、王、魏、陈、葛、刘、徐、杨、张、周等。据村民讲,最早迁入的移民是在明清时期,解放初期花湾仅有19户,后从邻县迁入一批移民,60年代仅25户左右,第三波是1970年前后的丹江口移民,以及2000年后从附近山区搬迁下来的村民。

村民收入来源主要靠种地、打工。“95%以上的有劳动能力的人都打工、种地、挣钱。”这种全民劳作使得村庄分层并不明显,村民说“个别特别富有的已经迁出,村里最富有的就是稍微节俭一些的,穷的就是个别家庭有病残状况的”,这个移民社区经济上处于相对均衡状态。村民说老组长沈家最有钱,但两个儿子一结婚就变成一般家庭了,可以说不同家庭经济上的差别只是家庭生命周期的不同带来的暂时差别。

(二)主体性价值在村落日常生活中的呈现

农民的价值追求潜藏在村落日常生活当中,花湾村日常生活世界体现出的价值追求既没有本体性价值,也不是社会性价值,而是一种新型的笔者谓之为主体性价值的价值。以下将结合具体调查案例,分别从村落信仰、家庭关系、个性表达、公共生活四个方面呈现花湾这个地缘性村落的主体性价值。

1.现实、现世的信仰

花湾这里没有宗教信仰及风水、鬼神观念,遇上结婚、建房这样的大事,一般只是自己查查日历,选个吉祥日子。问及花湾的农民信仰什么,村民回答说“信不劳动吃不到饭”,“信人人都有一双手,劳动就有饭吃”。正是这种现世的劳动生活观念,基督教传入多次,并未在这里盛行。据村民说,几年前镇里有一个基督教教点,仅9个人,不仅就解散了。农闲的时间多会找零活做,也有不少打牌消遣的,仅是消遣而已,赌博非常少见。

村民也没有传宗接代的观念,相反很早就奉行男女平等观念。调查中,访谈一些老年人,90多岁的“吃老米的”(上门女婿)就有好几个,也就是说独女户、双女户村里历来就有。这里的生育观念在计划生育政策推行之前,就没有强烈的生儿偏好。无宗族、门头观念,村民常常提到的话语是“人人平等”“男女平等”。

2.相对独立的代际关系

调查期间,村民常常提及“村里没有游手好闲的人,都是‘自己靠自己’”。“自己靠自己”是一种人人平等且人人独立的非特殊主义逻辑,这种逻辑不仅体现在村庄层面,家庭内部代际之间也保持一种相对独立相对均衡的关系。

调查发现,老年人没有义务要为儿子结婚攒钱。儿子30岁不结婚,父母也并不着急,访谈中问一位中年人要不要为儿子积攒钱,他回答说“儿子有出息还要我积攒钱吗?儿子没出息我积攒钱给他也没用,不够他花的。人都要靠自己。”另外,花湾流行一种说法“80岁的老奶砍茼蒿,一日不死要柴烧。”能动就要奔,都要靠自己。相对独立的代际关系使得父辈有父辈的生活,子辈有子辈的生活,互相都不用“操心”太多。

花湾的村民重消费、重享受、重生活。这与河南、山东调查发现的父辈过度节俭、年轻一代重消费与享受的现象形成鲜明对比。花湾的中年人建房子,不一定是为儿子结婚建的,建新房是为了一家人生活更舒适。农户家用电器都比较齐全,村民都过得很富足、很满足,用他们自己的话说“住的是洋楼,吃的是新鲜蔬菜,喝的是矿泉水,睡的是席梦思”。

3.个性的表达与自在、自为的生活

调查时访谈到一位五十岁左右的中年人,穿着像个领导,他说他喜欢吃牛肉面,每天早晨都去镇上吃牛肉面。儿子刚结婚,还没分家,但各自并不干涉。这如果放在河南、山东,这位中年人一定会被村民骂为“好吃”、“摆花架子”,儿子、媳妇也会给他脸色看,但在花湾表达这种个人的喜好似乎很正常。

这里无论是年轻一代还是中年人和老年人,对城市并没有盲目的向往,对搬进城里的个别家庭,他们并不羡慕。在外打工回来,他们都想把房子建在村里,几乎没有人要搬到城里去,他们认为住在村里就很好。村庄是精神家园,是生活共同体,在村里他们每个人都勤劳致富,也都可以表达自己的喜好,活得自在舒服。“大家处得都很好,邻居好,婆媳好,又不像城里空气不新鲜,还压力大,所以我们这里人长寿。”

花湾在外打工的妇女没有从事不良职业的情况出现。一位30多岁的访谈对象在温州做了多年的保姆,她说花湾经她介绍出去的保姆有好几个,如果有人出去从事不正经工作,那对不起她也无颜回到村里。她说这里的妇女也没必要出去从事这类职业,都凭自己的一双手吃饭。正因如此,夫妻关系都很好,用花湾村民的话说“感情好”,夫妻共同经营一个家庭,不存在丈夫要妻子管的情况,互相都谅解。夫妻、代际间的均等观念已经内化,男子由儿子角色进入丈夫的角色,表现出有担当的丈夫角色,不会沉迷于赌博或者游手好闲、好逸恶劳。

4.公共生活中的主体性

在公共生活领域,这里发展出了一套与私人生活并不矛盾的公共生活,并且这种公共生活的发达甚至促进了私人生活的健康发展。

花湾的人情可以看作为一种公共生活。一个湾子往往就是一个人情单位,也是一个互助单位。花湾村的人情有“不接客”的说法。所谓“不接客”是指谁家办人情,只请近亲,其他人一律不请,随别人自愿。人情不强求,看个人的为人。办人情的家庭如果属于平时会为人的,会为人的邻里也会自觉主动的来帮忙,那人情规模就大一些,帮忙做事的人也会多一些。这里流行一句话“大事讲原则,小事不计较”,白事就属于大事,平时结怨再深,遇到白事的时候,一个湾子的都要到场,若某人因为跟主家有怨仇不到场就会招致舆论压力,被评价为“斤斤计较,肚量太小”。正是这种“不计较”,花湾的人认为“一个队(一个湾子)的人不可能不说话,那还叫一个湾子的人吗?”。人情是地缘性村落重要的连结纽带。刚搬进的陌生的移民在人情中与湾子里的人逐渐变得熟悉。花湾也有常年不走人情的家庭,但只要这家为人不错,大家还是愿意互相帮忙,“不走人情不办人情也不是坏事,不办人情不代表人家为人不行,大家都互相理解,办人情麻烦且花费大。”

花湾的人情圈与互助圈几乎是重合的,在频繁的人情互助中湾子里的村民建立起了“自己人”意识,从而有一定的集体行动能力。如合作抓贼、合作用水、合作抵御外力等。村民将生活的湾子当成生活共同体,并共同维护。村民间无偿的互助换工更加频繁,并不像当下全国多数村庄一样要计件计工的收费。

在村庄公共生活中,串门、聊天也十分多见。大树底下、客厅依旧发挥着公共空间的作用,湾子里不同年龄段的人都聚在一起闲谈聊天。村落公共生活对村里的每个人是平等的,评价是公正客观的,即使是背后的指指点点,这种指点也不带有政治性的针对色彩,正因如此,聊天中的说三道四是为大家理解的,聊天内容不受拘束非常广泛,这种闲聊不会造成客观的“政治后果”,如不服气打架、背后使坏等。也正因如此,村落公共生活得以延续保持。笔者通过参与式观察发现,妇女之间的闲聊更为频繁同时还发挥了移情、互慰的功能。这种互慰使得村庄本身成为一个精神家园,促进了村庄的整合。

三、主体性价值的特征及其与其它价值类型的关系

基于以上对花湾村落日常生活世界的呈现,下文将抽离出村民日常生活中呈现的主体性价值的特征,并将之与本体性价值和社会性价值做一尝试性的比较。

(一)主体性价值的特征

结合调查,可以从村民个体内部、个体与家庭、个体与个体之间、个体与村庄四个层面归纳出主体性价值的几个特征:

第一,就村民个体而言,讲究“自己对自己负责”,简单的说是崇尚劳动,积极生活,自觉自为,自立自强,有现代时间观念及劳动价值观念。勤劳的同时重生活、重消费,生活的意义在现实、现世,而非在子孙后代或死后想象中。花湾孕育出了类似于现代公民所具备的公民观念,花湾村民尤其关注新闻,妇女也喜欢看新闻,认为“通过新闻可以了解国家动态和信息”,而在群众评议会上的发言农民甚至明确提到要做合格公民。

第二,个体与家庭既融合又独立。这里的代际关系较为均衡,有一定的孝顺但老人地位并不是很高,代际有责任但不是任重道远,代际之间不是费老所说的传统意义上的接力模式中的无限责任制,而是一种有限责任,个体在家庭内部能保持一定的独立性。另外,无硬性的伦理纲常,但有基本的长幼秩序。这种有序更多的是功能主义意义上的,长者在村落中发挥了调解家庭纠纷及公正评判的作用,年轻人对长辈保持基本的尊重和赡养义务。花湾有“家不靠外养”的说法,自己的事情自己家解决,大事有姑爹、舅舅、亲戚长辈公平公正协调解决,“干部解决跌面子”。如养老分家、家事纠纷等问题多是由家庭内部解决。另一方面,夫妻关系重沟通、商量,夫妻地位平等,花湾至今没有一例离婚实例发生。

第三,村民之间讲道理,村民之间是平等关系,评理而非仗势。讲道理是一种无政治性的“度”,互相都不至于走极端路线,如此,村民交往中能够做到“以人为本”而非“以己为本”,尊重个体、体恤他人。“湾子内骂人、吵架打架的很少”,“一个湾子的不可能不说话”,人情的规模不是很大,无激烈的建房竞争等都是不走极端的体现。

第四,同一个湾子有“我们感”,有一定的弱规范,这种“我们感”需要通过一定的集体行动促成并强化,如花湾的新农村建设搞得比其他几个湾子好,花湾村民就常提到“我们湾子人更自觉”,提到谢家湾,村民都说谢家湾最团结,流露出羡慕和赞许。

总之,主体性价值是一种自觉自在自为、自强自立自主的内化到村民日常生活世界中的价值。因为这种主体性价值的普遍存在,地缘性村落在现代性的冲击之下,表现出的不是“无功德个人”的兴起,保持了基本的规范和秩序。

(二)主体性价值与其他价值类型的关系

显然,花湾这一地缘性村落的价值类型不同于已有的传统村落研究中提出的本体性价值和社会性价值。下文笔者将比较并论述主体性价值与另外两种价值类型的内在关系,并展现在现代性的入侵下地缘性村落中主体性价值的积极作用。

中国人的生存价值中,有着更多为他人而活,为社会而活的成份。本体性价值是关于人的精神层面的价值,是一种无“我”的精神追求,个人服从于超越性的价值追求。对一般普通人而言,这种追求就是“不孝有三,无后为大”的传宗接代,就是上对得起祖宗下对得起子孙,祖祖辈辈而来,子子孙孙而去。在传统血缘性村落中,个体要通过繁衍子孙来延续个体有限的生命意义,传宗接代是农民安身立命的基础和人生意义所在。社会性价值是关于人的社会层面的价值,是关于人与人之间关系,关于个人在群体中的位置及所获评价,关于个人如何从社会中获取意义的价值。个体追寻在其所处的社会中的位置,从与他人的比较中获得意义,典型的是中国人的面子观和人情观。社会性价值中有时渗入了本体性价值的部分,因为在有些常规的日常生活中,人们误将社会中他人的外在评价与看法作为了人生的根本目标,并以此来获得安身立命的基础。

与上述两种传统价值类型不同,主体性价值强调人的独立性价值,将生活的、生命的意义寄予现世和当下,追求现世生活的舒适与满足,与自己竞争而不是与他人竞争,生活劳作两不误,可以根据自己及他人的需求灵活的变通,无超越性的追求。相对于本体性价值而言,是一种个体生活层面的价值。梁漱溟称中国为“伦理本位”的社会,这在血缘性村落的确如此。血缘性村落强调责任伦理,村落人情交往遵循情感的亲疏远近、自己人或外人的特殊主义逻辑;这种责任伦理和特殊主义逻辑长期濡化为村落成员的情感期待。而在地缘性村落没有特殊主义逻辑,每个人都要靠自己,村落不同的家庭之间理性的保持着非远非近的距离,代际关系也表现出相对均等和平衡。

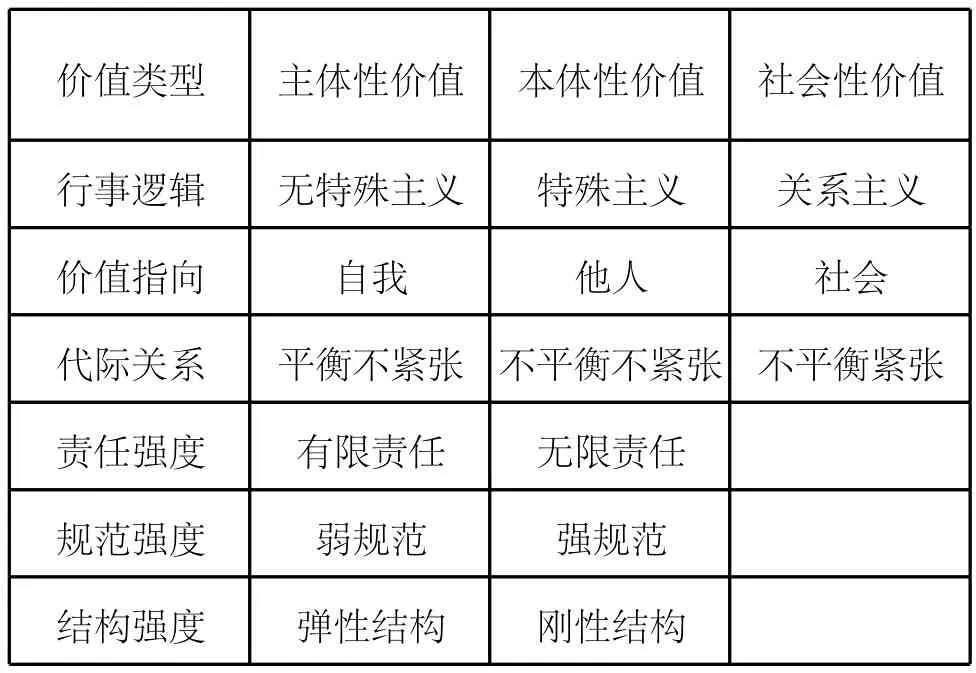

如此一来,个人的主体性在村庄层面凸显出来,个体的私被允许但个体为避免被村落舆论压倒多不会私心过重、损人肥己。这种地缘性的村落本身构成一种弱组织,个人人格价值的张扬与村庄的公共性很好的融合在一起,这种村落弱组织具有内生的公共性和公共生活,具有弱规范的公共规则,表现出低度整合的特征。三种价值类型的关系及其相对应的村落特征如下表所示:

三种价值类型及其对应村落特征比较

价值类型主体性价值本体性价值社会性价值行事逻辑无特殊主义特殊主义关系主义价值指向自我他人社会代际关系平衡不紧张不平衡不紧张不平衡紧张责任强度有限责任无限责任规范强度弱规范强规范结构强度弹性结构刚性结构

在传统血缘性村落中,个体不具有独立性,个体农民的行动遵从村落固有的结构性约束。在传统村落文化中讲究人伦和社会关系,社会所具有的意义,可以大到将个人完全淹没的程度。而随着中国快速的经济发展、社会流动、信息传播及国家权力向农村的渗透,现代性因素全方位进入农村和农民传统的价值观,改变和重建了农民行动的结构性条件,人逐渐走向“物化”。当本体性价值已经消失殆尽时,社会性价值很难保持其积极的作用力。村民在与他人的对比、竞争中获得意义,村庄表现出来的是赤裸裸的算计、竞争,弱者、老年人被排斥在社会竞争之外,甚至出现老年人自杀成为秩序的状况。

在市场经济改革的浪潮中,地缘性村庄却具有很强的生命力。调查发现当地一直保留了群众评议会的传统,强调“自己靠自己”、“不给本村拖后腿,不给湾子跌面子”;川西平原的地缘性村庄至今还强调“老实人有面子,而不一定是家庭势力大或者有钱人有面子”,这也是个人主体性的一种体现。调查发现,这些村庄在集体力量退出之后,村庄总是存在一些积极分子,自然村落仍然保持一定的集体行动能力。还可以看到,公共生活并未衰退,无论是公共茶馆还是农户客厅都一直发挥着娱乐消遣、舆论集散的双重功效。而不是如多数地区的农村,人们越来越多的空闲时间都是在家里度过,除了看电视、打麻将,在村里就找不到更好的事去做了。在非集体化之后,村民甚至连个聚会的地方都没有。[6]在这种村庄中,个体是有意义的,个人幸福感的追求是被理解的。王习明在考察川西平原的村落时就指出川西农村呈现善治的状态,并未发生因公共生活衰退而导致自我中心主义的泛滥以及由此带来的对公共服务的负面影响,村民对他人与集体的责任意识依然存在。他还将川西农村善治的基础归结为善于变通、不认死理、能讲道理、有合作意识的民情。[7]

在这样的村庄中,当调查自杀问题时,往往得到这样的回答“自杀是城里人想的事儿,农村怎么可能有人自杀呢?”。在这里,家庭作为生命的一种扩展和延伸,往往能够容纳各种相对独立的人格。个人在村庄中表现出一种“软绵绵的幸福感”,邻里和睦,各种关系融洽,村庄仍然是温情脉脉的生活共同体,依然是农民精神的依托,能够承载起农民生活的意义世界。国家的撤出、现代性的入侵并没有给这些村庄带来摧毁性的影响,因为这些村庄已经内生出一套契合现代性价值并能够抵御现代性冲击的价值,那就是——主体性价值。托克维尔曾指出,拥有最佳的地理位置和最好的法制,没有民情的支持也不能维护一个政体,但民情却能减缓最不利的地理环境和最坏的法制的影响。[8]民情“为人在一定的社会情况下拥有的理智资质和道德资质的总和”,[9]是“习惯、思想和习俗的总称”。[10]这里,主体性价值就是村落共同体的民情。

四、结语

阎云翔在《私人生活的变革中》明确指出,如果中国存在独立的社会组织,如果农民能够参与公众生活,或许这就有可能产生另外一种在强调个人权利的同时也强调个人对公众与对他人之义务的个人主义。可惜现实并非如此。并认为,自上个世纪80年代以来,公共生活衰落,社会秩序恶化,乡村社区也在解体。国家在撤除了对地方公共生活的所有的政治经济支持后却依然不相信任何形式的社会自组织,这又使得已经衰落的公共生活雪上加霜。农民无法参与任何政治与公众生活,只得闭门家中,对道德滑坡、自我中心主义的盛行等社会问题采取视而不见和曲意逢迎的应对态度。最终,无论是在公共领域还是在私人领域,他们对群体和其他个人的义务和责任感也就日渐消亡。[11]阎云翔对黑龙江下岬村的个案考察在反应变迁中的村庄方面虽具有代表性,但中国农村地域之广大、环境之复杂、历史之特殊远非个案村所能涵盖,他显然没有考察到这种具有主体性价值的地缘性村落的变迁逻辑。

主体性价值的存在使得地缘性村落本身具有弱组织(或者称之为集团)①的特征,相对于传统的血缘性村落,这种村庄社会网络是一种指向主体价值的弹性结构,个体与集体,村民与村庄、个人与家庭之间能够松弛有度,私人空间的发展以不侵害公共空间为前提。这为我们在本体性价值与社会性价值之间找到了一个平衡点。在现代性不断侵入冲击的现实状况下,传统价值的渐行渐远似乎已经不可避免,因而在价值重建迫在眉睫的当下如何建立并发挥农民主体性价值确实值得我们深思。

注释:

①梁漱溟指出中国人缺乏集团生活,并将集团生活确定为三个标准,详见《中国文化要义》第65页,学林出版社1987年版,而我们所考察的川西、南漳等地缘性村落符合这些标准。

[1][6][11]阎云翔.私人生活的变革[M].上海:上海书店出版社,2009.

[2]申端锋.中国农村出现伦理性危机[J].中国评论,2007,(3).

[3]陈柏峰.价值观变迁背景下的农民自杀问题——皖北李圩村调查.中国乡村研究:第六辑[M].福建:福建教育出版社,2008.

[4]杨华,范方旭.自杀秩序与湖北京山老年人自杀[J].开放时代,2009,(5).

[5]刘燕舞.自杀秩序及其社会基础[J].现代中国研究(日本)2009,(总25).

[7]王习明.川西平原的村社治理——四川罗江县井村调查[M].山东:山东人民出版社,2009.

[8][9][10]托克维尔.论美国的民主(上卷)[M]北京:商务印书馆,1991.

(责任编辑:筱 文)

D668

A

1672-1071(2011)02-0092-06

本文系国家社会科学基金项目“社会主义新农村文化建设调查研究”(10CKS009)的成果之一。

2011-02-24

王会(1984-),女,华中科技大学中国乡村治理研究中心博士,从事中国乡村治理研究。