纳米氧化锌的制备及紫外吸收特性考察

2011-09-28黄林清张恩娟

黄林清,黄 婧,张恩娟,曹 健,余 凤

(1.中国人民解放军第三军医大学第二附属医院药剂科,重庆 400037;2.华中科技大学同济医学院,湖北 武汉 430030)

纳米氧化锌的制备及紫外吸收特性考察

黄林清1,黄 婧2,张恩娟1,曹 健1,余 凤1

(1.中国人民解放军第三军医大学第二附属医院药剂科,重庆 400037;2.华中科技大学同济医学院,湖北 武汉 430030)

目的 制备纳米氧化锌并考察其紫外吸收特性。方法 以硝酸锌、尿素为原料,采用均匀沉淀法制备氧化锌前驱体[Zn(OH)2],通过煅烧制备纳米氧化锌。结果 制备出的纳米氧化锌粒径在20~40 nm之间,形态呈球形或类球形;纳米氧化锌具有较强的紫外吸收特性,紫外吸收峰波长为377 nm。结论 以硝酸锌、尿素为原料,采用均匀沉淀法能制得分散性好、大小均匀的纳米氧化锌。

纳米氧化锌;均匀沉淀法;制备;紫外吸收

纳米材料是近年来的研究热点。纳米氧化锌作为一种新型功能性纳米材料,与传统的氧化锌相比,具有比表面积大、化学活性高、产品粒径为纳米级等特点。由于纳米材料所特有的表面效应、量子效应及宏观量子隧道效应等,使得纳米氧化锌在光、电、磁、化学、生物学等方面具有一系列新的性能,如屏蔽紫外线、光催化活性、杀菌抑菌、除臭自洁、免疫调节等多种活性[1-4],广泛用于医疗、橡胶、塑料、催化剂、涂料、纺织品、化妆品等行业[5]。笔者采用均匀沉淀法制备纳米氧化锌,并对其紫外吸收特性进行了研究。

1 仪器与试药

HJ-3型恒温磁力搅拌器;SX2-2.5-12型箱式电阻炉(马弗炉,重庆实验电炉厂);CS202A型电热保温干燥箱(重庆实验设备厂);日立H-800型透射电镜;日本岛津UV-2401型紫外分光光度计;CSF—1A型超声波发生器(上海超声波仪器厂)。硝酸锌[Zn(NO3)2·6H2O,纯度大于99.0%,重庆北化学试剂厂,批号为20020120];氧化锌(山东金钟化工有限公司,批号为061202);尿素(纯度大于99.5%,重庆东方试剂厂,批号为19980427),浓氨水(纯度大于25.0%,批号为20051129)、无水乙醇(纯度大于99.7%,批号为20051129),均为重庆川东化工〈集团〉有限公司化学试剂厂产品,试剂均为分析纯。

2 方法与结果

2.1 制备方法

2.1.1 氧化锌前驱体

制备:称取适量硝酸锌和尿素(1∶3,质量比),放入烧杯中,加适量去离子水(硝酸锌的反应浓度在10 mmol/L以内),搅拌溶解,放入100℃恒温水浴中,用HJ-3型恒温磁力搅拌器不停地搅拌,反应6 h后,过滤,即得氧化锌前驱体的沉淀产物。

处理:取一半氧化锌前驱体,用1%的氨水洗涤3次,再用无水乙醇洗涤3次,过滤,得处理后的氧化锌前驱体。

干燥:将经处理和未经处理的氧化锌前驱体,分别放入坩埚中,置CS202A型电热保温干燥箱中于80℃干燥4 h,以除去自由水和部分结合水,得到手感滑腻、无硬团的纳米氧化锌前驱体粉末。

2.1.2 纳米氧化锌

将干燥好的纳米氧化锌前驱体粉末置坩埚中,然后将坩埚放入马弗炉中,于600℃恒温3 h后,取出,得白色的纳米氧化锌。

2.2 紫外吸收特性考察

将纳米氧化锌置去离子水中,超声分散成均匀混悬液,质量浓度为 20 μg/mL,用岛津UV-2401型紫外分光光度计进行扫描,并与普通氧化锌进行对照,考察纳米氧化锌的紫外光吸收特性。结果见图1。可见,纳米氧化锌具有较强的紫外吸收,紫外吸收峰波长为377 nm。

图1 纳米氧化锌紫餐光吸收光谱

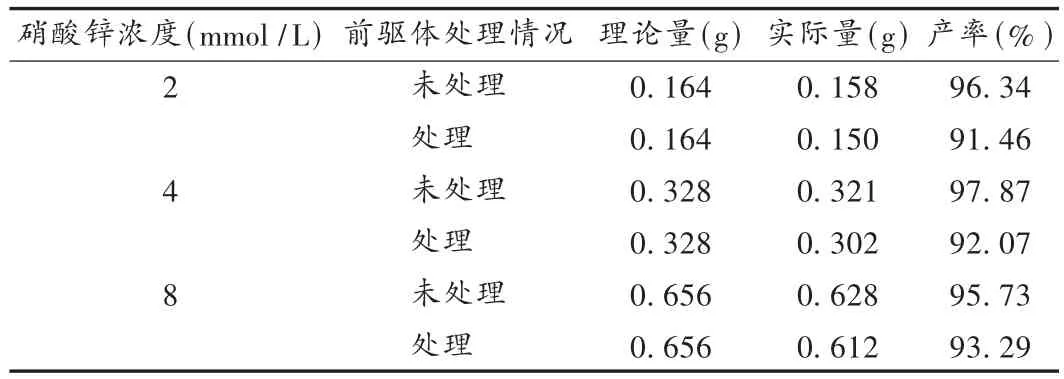

2.3 含量及产率测定

用络合滴定法(乙二胺四乙酸二钠)测定纳米氧化锌中氧化锌的含量,结果含量均在98%以上。以硝酸锌原料的投料理论上生成纳米氧化锌的量与实际制备量比较,计算出纳米氧化锌的产率,考察前驱体处理前后产率的变化。结果见表1。可见,前驱体未经处理时产率都在95%以上,处理后产率有一定程度的下降。

表1 硝酸锌浓度对纳米氧化锌产率的影响

2.4 形态观察

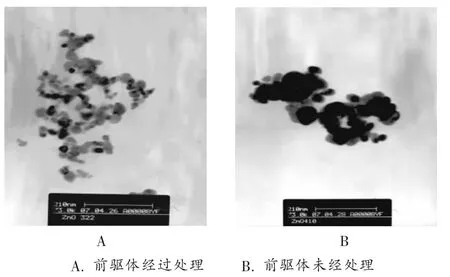

取制得的纳米氧化锌,通过透射电镜观察其形态结构。结果见图2。可见,前驱体经处理,制得的纳米氧化锌颗粒大小均匀,分散性好,粒径在20~40 nm之间,形态呈球形或类球形;前驱体未经处理,制得的纳米氧化锌粒径虽也在100 nm以下,但颗粒分散性较差,有明显的团聚现象。

图2 纳米氧化锌透射电镜图

3 讨论

纳米氧化锌的制备方法通常可分为物理法、化学法,其中常用的化学法有气相法、液相法及固相法等。气相法制得的纳米氧化锌粒度小、分散均匀、产品单分散性好,但存在成本高、产率低、对设备要求高等缺点。液相法因其容易操作、成本较低而得到了最广泛的应用与研究,较常用的有直接沉淀法、均匀沉淀法。直接沉淀法操作简单易行、对设备技术要求不高、成本较低,但产品粒径分布宽、性能差。因此,本试验采用均匀沉淀法制备纳米氧化锌。均匀沉淀法的特点是:由于构晶离子的过饱和度在整个溶液中比较均匀,所以沉淀物的颗粒均匀而致密,容易洗涤;反应条件温和、易于控制,产品粒子分布均匀;能避免杂质的共沉淀。均匀沉淀法中,沉淀步骤是控制粒子形状的关键,分解步骤是控制粒度的关键,只有两者的有机结合,才可获得所需形状和大小的氧化锌纳米粒子。

通过两组产品的电镜照片可清楚地看到,前驱体经处理后制备的纳米氧化锌粒子分散度较好,呈球形或类球形,产品粒子间界面清晰,颗粒晶体发育较为完整,直径在20~40 nm之间;而前驱体未经处理制备的纳米氧化锌粒子团聚现象严重,在电镜下无法清楚看见粒子情况。因此,用氨水和无水乙醇对前驱体进行洗涤处理是十分必要和有效的。对氧化锌前驱体使用1%的氨水进行洗涤,目的是为了去除反应过程中产生的阴离子(NO3-),同时也可提高固体颗粒表面的电位,减少颗粒团聚,防止粒径增大。再用无水乙醇洗涤,目的是为了提高碱式碳酸锌前驱体的分散度,并进一步去除阴离子,防止颗粒发生团聚现象,以得到粒径更小的纳米氧化锌。

本研究结果表明,纳米氧化锌具有较强的紫外光吸收特性,在377 nm波长处有明显的紫外吸收峰,是化妆品中较理想的紫外线防护剂。而对于纳米氧化锌的生物活性,如抗菌、促进伤口愈合、收敛等作用有待进一步研究。

[1]丁小波,文利新,牛同利,等.纳米氧化锌对小鼠免疫功能的影响[J].饲料研究,2007,30(9):1-4.

[2]沈 琳,赵宗彬,邱介山,等.溶胶-凝胶法合成ZnO纳米材料及其抗菌性能研究[J].功能材料,2007,11(38):1 908-1 911.

[3]王国成,王姗姗,蒋 涛.纳米ZnO/ZnOw/HDPE抗菌性能及力学性能研究[J].现代塑料加工应用,2006,18(6):15-17.

[4]李玉芳,李 明.新型抗菌剂——纳米氧化锌的生产和应用进展[J].聚合物与助剂,2008,24(5):1-35.

[5]吴佳卿,郑 敏.肤色纳米ZnO的性能和研究开发现状[J].印染助剂,2008,25(6):6-9.

Preparation of Nanometer Zinc Oxide and Investigation on Its Ultraviolet Light Absorption Property

Huang Linqing1, Huang Jing2, Zhang Enjuan1, Cao Jian1, Yu feng1

(1.Department of Pharmacy, Xinqiao Hospital, Third Military Medical University, Chongqing, China 400037;2.Tongji Medical College, Huazhong University of Science and Technology, Wuhan, Hubei, China 430030)

Objective To prepare nanometer zinc oxide and to investigate its ultraviolet light absorption property.Methods The precursor of nanometer zinc oxide was prepared by the uniform precipitation process using Zn(NO3)2.6H2O and H2NCONH2as raw materials.Then,nanometer zinc oxide particles were prepared by calcined.Results The average diameter of prepared nanometer zinc oxide particles was 20-40 nm with spherical shape or spheroid-like shape.Nanometer zinc oxide had stronger ultraviolet light absorption characteristics with the absorption peak wavelength of 377 nm.Conclusion Nanometer zinc oxide particles with good dispersity and uniform size can be prepared by using uniform precipitation process with Zn(NO3)·6H2O and H2NCONH2as raw materials.

nanometer zinc oxide;uniform precipitation process;preparation;UV absorption

R944.9;TQ460.6

A

1006-4931(2011)06-0048-02

2010-10-26)