《中华人民共和国合同法》中信息传递方式研究

——以法律解释为工具

2011-09-25杨铁军

杨铁军, 孙 记

(1.大庆师范学院 法学院,黑龙江 大庆163712;2.黑龙江大学 法学院,黑龙江 大庆 150080)

一、《合同法》中信息传递方式的考察及问题提出

信息传递是指信息的占有人将信息传达给需要获取信息的人。在合同的订立、履行、消灭过程中都存在着大量需要传递的信息,《中华人民共和国合同法》(以下简称为《合同法》)中有很多关于信息传递的方式,笔者将依照合同发展的过程分别对《合同法》中出现的信息传递方式进行初步整

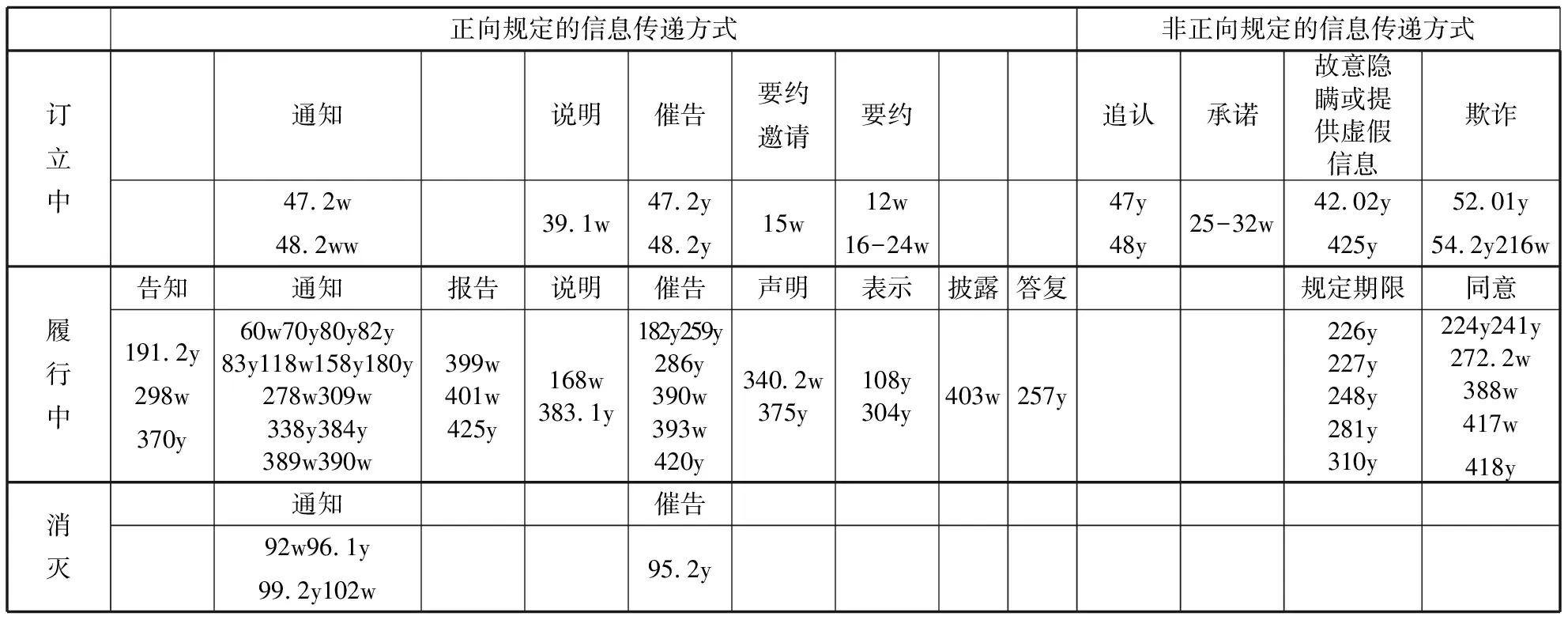

理,并用表1来说明。表1的分类标准有两个:一是纵轴,以合同发展过程为尺度,可以看到信息传递方式在《合同法》中分布情况;二是横轴,以正向和非正向信息传递方式作为尺度。该分类标准有两个层面的意义,其一是从形式逻辑角度,信息传递方式都是由法律直接规定的被归属于正向的信息传递方式,从周延性考虑,相对应的分类应当是非正向信息传递方式;其二是从信息传递方式的目的考虑,详细分析在下文中呈现。

表1 《合同法》信息传递方式分类表

表1说明:(1)图中的数字表示涉及的《合同法》中的法律条文的标号。(2)数字后标明字母y的指该方式在法律中明确规定责任方式。(3)数字后标明字母w的指该方式在法律中没有明确规定责任方式。(4)加黑字体表明在同一法条中有两种信息传递方式。

通过对表1的分析,我们可以初步得知如下信息:

1.《合同法》中共76个法条与信息传递方式有关;

2.正向信息传递方式有11种,非正向信息传递方式6种;

3.通知是使用最多的信息传递方式;

4.合同履行中的信息传递方式以及涉及的法律条文均为最多;

5.只有34个法律条文明确规定了与信息传递方式有关的法律后果。

笔者认为,不论从信息传递的方式、法条的数量,还是从其贯穿合同订立、履行、消灭的全过程考虑,《合同法》中的信息传递的方式都非常复杂。即使从直觉出发,也会觉得是否有必要存在如此之多的传递方式,它们之间是什么关系,以及它们的法律性质是什么等问题。鉴于《合同法》中信息传递方式的复杂性,本文仅解决其中两个问题:一是各种信息传递方式之间的关系,即能否通过分析找出它们之间的内在联系,如有可能,是否可以对一些信息传递方式进行合并同类项;二是对于图表横轴的分类标准进行深入分析,论证其合理性,在此基础上明确各种信息传递方式的法律性质,并通过对其法律性质的确定来分析各种信息传递方式的法律后果。本文以法律解释为工具,首先运用文义解释[注]这里的文义解释,主要是大陆法系的法学方法论中的称谓,从其覆盖的范围看,相当于英美法系所言的语义分析,二者的共同目的是要澄清语言使用的环境、意义、脉络,得出词语的使用规则。理清各种信息传递方式之间的关系,解决第一个问题;在此基础上运用目的解释解决第二个问题;在主要运用这两种解释方法的基础上,适当运用其他解释方法。[注]法律解释的方法很多,除了文义解释、目的解释之外,还有体系解释、历史解释、合宪解释、社会解释等,可以参考卡尔·拉伦兹著《法学方法论》、杨仁寿著《法学方法论》、黄茂荣著《法学方法与现代民法》、梁慧星著《民法解释学》以及哈特著《法律概念》。

二、信息传递方式的文义解释

“法律是透过语言被带出来的”[1]。《合同法》中的信息传递方式所采用的语言,并非是经过精心设计的仅能供法律科学使用的专门符号,它们都来自日常生活中的普通词汇,但“法律的特殊语言用法通常应优先于一般的语言用法,一旦发现有意偏离前者的情形,即应返回到后者”[2]。因此,在对信息传递方式进行文义解释之前,应当先确认是否存在一些表达信息传递方式的词语,经过法律科学的打磨已经不会被理解成普通词语,之后只需要对于那些依然与鲜活的生活保持联系的词汇进行分析,并对之进行科学化,换言之,使其具有可通约性。

(一)信息传递方式中被科学化的词语

所谓被科学化是指在《合同法》17种信息传递方式中,其传递方式表示的词汇或者是基于法律科学的需要构建出来的,或者是经过法律人长期的锤炼,该词汇已经被认为是法律科学专用术语。17种信息传递方式中能从《现代汉语词典》[注]《现代汉语词典》是为了确定现代汉语的词汇规范而编写的(参见该词典第5版说明),因此本文以该词典作为标准衡量信息传递方式中涉及的词语在普通语言中的意思。得到解释的有14种信息,它们分别是要约、承诺、欺诈、告知、通知、报告、说明、催告、声明、表示、披露、答复、追认、同意;还有4种方式无法从《现代汉语词典》中得到解释,即故意隐瞒或提供虚假信息、规定期限、要约邀请。传递方式的词语的意义与它们在法律中的含义进行比对,即可发现不论是在法律科学中,还是在普通语言中,都具有相同意思的词汇应当属于已经被法律科学化的词语。鉴于对已经科学化的词语与普通词语区分的判准建立在全称判断基础上,因此并不需要对于所列信息传递方式的法条逐一进行比对,只需要其中之一不满足词义在不同情境下做同一性解释,即可证明该词还没有被彻底科学化。

14个词语在《现代汉语词典》中的含义分别为:要约,指当事人一方向另一方表示以订立合同为目的的意向,一旦对方接受,合同即告成立。分为口头和书面两种形式。承诺,对某项事务答应照办。欺诈,用狡诈的手段骗人。告知,告诉使知道。通知,把事项告诉他人知道。披露,发表、公布。声明,公开表明态度或说明真相。答复,对问题或要求给予回答。催告,在议会中就政府政策等提出质问或怀疑。报告,把事情或意见正式告诉上级或群众。说明,解释明白。表示,用言语行为显出某种思想、感情、态度等。追认,事后认可某项法令、决议等。同意,对某项主张表示相同的意见。[3]

在法律科学中14个词语的意思:要约指一方当事人以缔结合同为目的,向对方当事人提出合同条件,希望对方当事人接受意思表示。承诺,是受要约人做出的同意要约以成立合同的意思表示。[4]欺诈,是指当事人一方故意编造虚假情况或者隐瞒真实情况,使对方陷入错误而违背自己的真实意思表示的行为。[5]告知,在《合同法》370条(以下所列法条均指该法的条文)中寄存人对需要采取特殊保管措施的,应当将此情况告知保管人,告知在此条文中意思是将重要的情况向相对人明示,使其知道。通知,在70条中是关于债权人分立需要通知债务人,通知的对象明确为相对人,且通知的事项为法律明示的内容。披露,在403条中,隐名代理的受托人向委托人披露第三人,或向第三人披露委托人,披露的条件是被隐藏的一方已影响义务的履行,披露的对象是相对人之间。声明,在340条2款中合作开发的当事人声明放弃,声明的对象是相对人。答复,在257条中定做人应及时答复承揽人的合理请求,答复的内容有限定,对象有限定。催告,在48条第2款中相对人催告被代理人追认,催告是催促快速承认。报告,在401条中委托人向受托人报告委托事务执行情况,报告的对象确定。说明,在383条第1款存货人应向保管人说明存货的特殊性质。表示,在108条中当事人明确向相对人表示。追认,在48条第2款中被代理人对行为人的行为的追认。同意,在224条中出租人对承租人转租行为的承认。

通过对14个词语在两种情境下意思的对比,除了要约之外,其他词语均受环境限制,即词语使用环境的变化影响了词语的含义。要约不论是在普通语言环境中,还是在法律语言环境中均表达完全相同的含义,由此可以认定尽管要约在两种语言环境中都存在,但它是一个已经被科学化的词语,其含义的高度稳定性使其在任何环境下使用都表达同一个意思。对于《现代汉语词典》无法解释的三种信息传递方式分别有以下情况:要约邀请属于法律科学构建出的术语,仅在合同法中使用,因此可以归为科学化的产物;故意隐瞒或提供虚假信息是由几个词构成一个短语来描述一系列情境,需要进一步分析;规定期限也是一个短语,其在法律中有明确的意思,属于法律科学构造的产物。

(二)信息传递方式中应当被科学化的词语

对于尚未科学化的词语,应当根据它们之间的词义近似关系继续分类考察,发现它们之间的共性,为其科学化做准备。

1.欺诈与故意隐瞒或提供虚假情况

欺诈,依照前面的解释,发生的条件故意隐瞒或提供虚假情况,与本文所列的故意隐瞒或提供虚假情况重合,是否可以认为从词语的简练角度,欺诈可以替换故意隐瞒或提供虚假信息?笔者认为,尽管二者有诸多相同之处,但考察它们存在的环境以及产生的责任,就会发现,二者有本质上的区别。从存在的环境看,欺诈在合同中出现在52条第1项与54条第2款以及通过体系解释可以归入此类的216条,法条中明确规定为合同订立后,即当事人因欺诈而作出错误的意思表示;而故意隐瞒或提供虚假情况出现在42条第2项和425条中,42条第2项明确说明在合同订立过程中,而425条是合同当事人必须履行的一项合同义务,如果不履行要承担合同不履行的责任,因此425条与42条第2项尽管共用了相同的表达方式,但产生的法律后果是不相同的。从产生的后果看,欺诈强调当事人作出错误的意思表示,强调表意人的意思自治,即使没有造成表意人的损失,表意人也可以主张行使撤销权;而故意隐瞒或提供虚假情况中是否造成损害是主张权益的前提。基于以上分析,欺诈与故意隐瞒或提供虚假情况两种信息传递方式不具有通约性。

2.告知、通知、报告、说明、催告、声明、表示、披露、答复

在《现代汉语词典》中它们均有向自己之外的人发布信息的含义,只是发布的方式不同。因此,可以用一个具有基本意义的传递信息的词结合各自的特定方式,在它们之间提公因式。在解释上述词语时并没有明确的接受信息的对象,因此可以认为,它们的接受对象是不特定的。从以上词语的词义看,只有告知的意思具有中性,既没有传递信息的方式,也没有明确传递的对象。如果将其加上一定的修饰成分,就能获得上述其他词在普通语言中的意思。基于以上分析,可见告知在普通语言中具有能承担描述其他词语意义的作用,可以称其为这几个词语的核心词。

告知、通知、报告、说明、催告、声明、表示、披露、答复均有明确的信息传递对象,这是它们在《合同法》中解释与普通语言解释时的不同之处。从它们出现的法条概观,它们都是向相对人传递信息,区别仅在于语言表达的形式,以下将它们在普通语言中的核心词“告知”代入每个词语所在的法条,考察这种替换是否会改变每个法条所要表达的意思以及目的。

在《合同法》中,告知的意思是将一方当事人明确了解与交易有关的重要信息传递给相对人。通知在所有涉及它的法条中的意思都是向参与合同订立、履行、消灭的相对人传递信息。在375条的声明与403条的披露都有明确的声明和披露对象,换言之,都是向交易相对人传递与交易有关的必要性信息,如果替换为告知亦可。催告从其在法条出现的情景分析可以理解为催促义务方尽快履行,从信息传递角度看,催告与告知具有基本相同的功能,都是将信息传递给对方使其知悉;不同之处在于催告从文义上看更体现了一种压力感觉,但语言表示上压力感觉,不如明确的法律后果来的实在,将法律中出现催告的地方都改为告知,并明确告知后不采取相应行动的后果,一样可以产生催告所要实现目的。表示,主要在两个法条中出现,其中304条采用表明,从词义上看表明与表示具有基本相同的意思,因此没有进一步分类。108条中表示是告知或通知对方不能履行信息,304条是托运人应当向承运人准确的表达托运货物的信息,用告知替换并没有改变法条的目的。说明,出现在168和383条第1款,是使对方清楚情况,告知是告诉对方知道,也可以用告知替换。答复,出现在257条,意思为告诉承揽人有关信息,用告知替换并不改变意思。

基于以上分析,告知可以成为它们在《合同法》中表达信息传递方式的共用词汇,尽管与普通语言中的告知比较,《合同法》中的告知还具有向特定当事人告诉的意思,但相对于《合同法》中现存的多种与其表达基本相同意思的词汇共处一部法律之中已经是一个进步了。如果在法律科学中能逐步提高所使用词汇的科学化,对于法律适用而言则减少了很多争议,尽管自然语言的特点决定了这只能是一个“西西弗斯的巨石”,但这并不应作为我们停止对于法律词语科学化努力的借口。

三、信息传递方式的目的解释

文义解释只是完成了法律词语科学化的工作,为后续工作减轻了分析的负担,但对于《合同法》中的信息传递方式作正向与非正向的分类,以及信息传递方式未完成的法律后果问题则是文义解释所不能解决的,这需要通过对信息传递方式进行目的解释以回答这些问题。

(一)信息传递方式分为做正向与非正向分类的理由

《合同法》中的信息传递方式划分为正向与非正向两类,在上文主要论说了形式逻辑的理由,实质上基于对每一项信息传递方式的目的解释而做出分类是更为重要的理由。鉴于在文义解释中告知、通知、报告、说明、催告、声明、表示、披露、答复可以用“告知”作为替换词,因此在以下分析中只对告知进行分析。

要约的目的是将要约人订立合同的意思表示传递给特定的人,因此要约一定包含有告知真实意思的义务,如果不能如实告知,则会因违反42条第2项关于故意隐瞒或提供虚假情况造成对方损失而承担责任。以告知为代表的那些信息传递方式,从目的考虑,主要是传递交易当事人希望传递的信息,它们只是传递的工具,并不考虑传递的内容,通过对它们所涉及的法条进行解释,可以发现它们都存在着类似于义务不履行而产生的过错责任的目的。合同法中归责原则以无过错为原则,以过错为例外,即只有当法律条文明确了适用过错归责时才可以运用。有关信息传递方式的法条都是要求参与交易的一方履行信息传递的义务,也就是说,该义务属于作为义务,如果不履行即可推定其有过错,对于其行为要承担一定的法律责任,尽管这种过错的认定属于推定方式,但推定过错也属于过错归责原则。基于此,我们对那些以告知为代表的信息传递方式的法条中没有关于信息传递义务未履行应承担一定的法律后果的法条可以基于关键要素一致基础上的类推。基于以上分析,要约和以告知为代表的那些信息传递方式具有类似于义务的属性,因此,不论是形式逻辑上,还是目的上将其划分为同一类,命名为正向信息传递方式是成立的。

其他信息传递方式从目的上分析,可以分为两类:一类是欺诈和故意隐瞒或提供虚假情况,它们共同的特征是从责任角度对信息传递的义务加以规定,换言之,对于产生该责任的前提是因为存在着相应的信息传递的义务;第二类是同意、承诺、规定期限、追认,它们共同的特征是具有权利的属性。对于第一类,不论是欺诈还是故意隐瞒都是以当事人负有重要信息传递的义务,因其不履行义务而承担相应的法律后果。对于第二类,例如“同意”,从其在法条中的作用分析,同意应当是一方负有向相对方请求允许的义务,对方拥有同意与不同意的权利,因此不论从申请一方,还是批准的一方,他们都在传递信息,区别在同意具有权利的性质,换言之,如果不同意,对方继续进行,则会产生一定的法律后果。规定期限与同意在效果上具有相似性,也是权利人对于义务人履行期限的明示,如果到期不履行将会产生法律效果。因此将既可能是权利也可能是通过责任明确对方的信息传递义务的信息传递方式归为非正向方式理由也是成立的。

基于以上分析,从合同法的整体目的考虑,合同法中除了明确要求进行信息传递之外,并没有将信息传递义务普遍化,即每位相对人都有义务向对方传递信息的义务。合同法中正向信息传递方式所规定的都是与合同当事人利益关系重大的内容才要求相对人履行信息传递义务;在非正向信息传递方式中也是要求对于重大事项的隐瞒或提供虚假情况才会承担一定的责任。这也可以认为是对正向信息传递方式中义务人传递范围的反面规定,换言之,如果没有明确规定信息传递义务(正向),则除了关系到合同当事人重大利益的事项外,没有传递信息的必要。而法律中的明示性条款也为何为重大利益的解释提供了参考工具和类推适用的前提。

(二)信息传递方式未完成时的法律后果的补足

基于上文分析,关于信息传递方式为完成时的法律后果体现在正向方式中,因此以下讨论的对象是集中于正向方式。首先应明确它们是法律行为还是准法律行为,并以此为基础讨论法律后果。

1.法律行为抑或准法律行为

关于信息传递方式的法律性质,基于前面的文义解释,可以认为告知具有代表正向信息传递方式中除合同法专用词以外的其他词语的能力,因此可以就告知的法律性质进行研究。我国民法教材中的对于含有意思表示的行为的法律性质的认为包括法律行为和准法律行为。法律行为是指基于当事人之间的合意即可产生法律效果的行为。准法律行为一般认为是指尽管存在意思表示,但法律效果由法律直接规定,不需要当事人之间的合意。德国学者认为所谓准法律行为实质上是这些行为中的某些要素与法律行为中的某些要素相同,这些行为就可以也应当可以适用法律行为的规定。梅迪库斯认为,准法律行为的表示行为并非旨在引起一种行为人希望产生的法律后果;[6]在大多数情况下,行为人根本没有意思可供表示。台湾学者王伯琦则认为,不论是法律行为还是准法律行为,法律效果的发生均依照法律的规定,因此没有必要做出区分。[7]

笔者认为,以上诸种关于准法法律行为性质的认识主要体现在准法律行为既包含了法律行为中的意思表示要素,即本文所论说的信息传递,同时这种信息传递正如梅迪库斯所言,大多数概况下根本没有意思可供表示。尽管从终极意义上说,所有的法律后果都来自于法律的规定,但从法律科学的精确描述角度看,区分准法律行为、法律行为是有意义的,笔者赞同梅迪库斯的观点。以此为标准,正向方式中的传递方式都是对相对方传递信息,它们的目的是信息传递,其目的范围并不包括信息的内容,应当是准法律行为,因此它们未能完成的后果应当由法律明确规定。

2.法律后果的补足

在合同履行中关于合同权利义务变更部分,关于通知的效果方面,除了明确通知的效果外,对于不通知的效果也作了明确的规定,这样更能充分体现压力的意义。但在分则中通知多数情况下仅规定了通知的事项,以及通知内容未被被通知人执行产生的责任承担,并没有规定如果不通知会产生什么样的法律后果。从这个意义上看,通知更是一种免责的方法,例如389条中的保管人对仓储人的通知,只是明确了保管人在发现仓储物变质时应当及时通知仓储人,但既没有规定仓储人不及时处理的责任,也没有规定保管人未及时通知的责任。390条也存在同样的问题。这类问题在分则的涉及信息传递方式的条款中基本都存在,这就很难使这种准法律行为产生必要的压力。同类问题存在于以告知为代表的正向方式中。对于同一性质的,甚至同一种信息传递方式在同一部法律中对于信息传递未完成的法律后果有的规定,有的未规定,从立法技术上看是很不适当的,并且基于此类信息传递方式的准法律行为属性,其法律后果应当由法律明定,而不应适用类推。因此这种立法技术上的缺陷导致信息接受人无法有效实现对负有信息传递义务当事人的约束。

为了使信息传递具有及时性,应当明确正向方式中未能采取信息传递方式的后果。该后果应当与基于信息传递方式传递信息后而产生的针对对方当事人的法律后果区分开,我们在确定信息传递方式为准法律行为时,关注的法定效果主要强调的是后者,而关注前者比较少,可参见表1及说明。比较法上,台湾地区民法和德国民法中都对未能采取信息传递方式明确了相应的法律后果,唯其如此才能促使负有信息传递义务之人履行应尽的义务。

四、结论

第一,《合同法》中的信息传递方式可以分为正向与非正向,其中正向方式呈现为义务的性质,非正向表现为权利性质以及责任性质。第二,除要约邀请和要约外,在正向方式中,告知具有普遍性的意义,将其他信息传递方式都替换为告知后,并没有改变该法条的功能。由此,《合同法》中正向传递方式的语言名称的形成可能是一种习惯演变而成,如果从科学化角度出发,完全可以用告知替代其他的正向方式。正如语言是历史的产物一样,法律条文尽管是法律科学化的产物,但法律毕竟不同于数学中的合并同类项,而应当反映出词汇存在所传递出的人文信息;尽管如此,通过文义解释在保留语言的鲜活性的同时,我们可以简单地记住正向方式可以等于告知。第三,正向方式的法律性质应当认定为准法律行为,未能采取信息传递方式的法律后果应当法定。第四,应在每种正向传递方式中明确不能实现时的法律后果;作为备选方案,也可以在总则中单独规定对于信息传递义务不履行的法律后果。

[参考文献]

[1]考夫曼.法律哲学[M].刘幸义,译.北京:法律出版社,2004:169.

[2]卡尔·拉伦兹.法学方法论[M].陈爱娥,译.北京:商务印书馆,2003:202.

[3]中国社会科学院语言研究所词典编辑室.现代汉语词典[M].北京:商务印书馆,2005.

[4]崔建远.合同法[M].北京:法律出版社,2003:36,40.

[5]魏振瀛.民法[M] .北京:北京大学出版社,高等教育出版社,2007:152.

[6]迪特尔·梅迪库斯.德国民法总论[M].邵建东,译.北京:法律出版社,2001:160.

[7]王泽鉴.民法总则[M].北京:中国政法大学出版社,2001:257.