符号学视角下格式塔理论与隐喻的认识功能探讨

2011-09-23张曲

张 曲

(长沙理工大学外国语学院,湖南长沙 410076)

符号学视角下格式塔理论与隐喻的认识功能探讨

张 曲

(长沙理工大学外国语学院,湖南长沙 410076)

隐喻是人类从特殊性中见普遍性,从纷繁复杂的世界抽象出普遍真理这一抽象思维过程及其理论结论在语言符号系统中的反映。格式塔理论的相似原则认为相同或相似的事物被给予相似的名称,类似事物可用来互为比喻,为隐喻的研究提供了一个全新的视角。

隐喻;认识功能;格式塔理论;相似原则;格式塔意象

引 言

隐喻 (Metaphor)是一种常见的修辞手法,也可称之为暗喻。据Lakoff和Johnson等人为代表的学者统计,有约70%以上的语言表达都源于隐喻。事实上,隐喻不仅仅是一种语言现象,隐喻大量存在于我们的日常生活中,不仅仅存在于语言中,更存在于我们的思想行为中。我们的思维是基于不言而喻的或潜在的隐喻之上的。[1]隐喻更是一种认知现象,是人们日常思维活动的工具,是人类认识事物、建立概念系统的必由之路。隐喻具有多种功能。首先,隐喻通过对一些词语的隐喻化,使其具有新释义,具有创造新术语及建立新理论的功能。计算机科学的“virus”、 “book - mark”、 “information superhighway”、“menu”、“mouse”等术语分别是源于生物学的“病毒”、阅读工具的“书签”、建筑学的“高速公路”、餐饮业的“菜单”、动物学的“老鼠”,是这些概念或术语的隐喻化;再如,社会学的“红眼病”、 “妻管炎”等俗语是“急性角膜炎”、“气管炎”等医学术语的隐喻化;经济学的“input”、“out- put”、 “bubble economy”等概念分别是制造业的“输入”和“输出”、化工学的“泡沫”的隐喻化;甚至一些政治术语,如“铁饭碗”、 “大锅饭”、“纸老虎”,也是其他类词语的隐喻化。其次,隐喻具有认识新事物、理解新概念的功能。人们通过熟悉的喻体结构和特点,可以生动、直观的领悟和深刻的理解本体的结构和特点。在 Rinus Michels的“Football is war”和Karl Marx的“Religion is the opium of the people”这两句精辟的论断中,隐喻喻体战争 (war)和鸦片 (opium)的确使人们对隐喻本体足球 (football)和宗教 (religion)的认识和理解更加深刻、生动。再次,隐喻更是一种特殊的修辞手段,具有语言修辞的功效。例如clover leaf以苜蓿叶的形状来比喻立体公路的交叉点,rabbit ears用兔子耳朵来比喻V字形电视天线。总而言之,隐喻既是一种语言修辞现象,更是一个思维过程、一种思维方式,在人类认知及社会实践活动中具有不可低估的作用。

隐喻的认识功能

隐喻是一种常见的、用一种事物描写另一种事物的修辞方法。隐喻使用过程中,本体和喻体之间的比较关系一般是隐蔽的。语言修辞手法中,为世界各民族所共同珍视和喜爱、使用得最为广泛和最具有魅力的就是隐喻。是什么原因使隐喻具有如此的魅力?隐喻具有哪些功能?这就必须回到隐喻本身去探寻答案。隐喻的表达方式有很多种,笔者以“A is B.”这一最基本、最典型的隐喻形式来探讨这些问题。

例1:She is an angel.(她是个天使。)

这个句子中,she(她)和an angel(一个天使)两词似乎风马牛不相及,没有多大联系。“她”是客观实在的人物,“天使”是神话中出现的,怎么用“A is B”这样的判断句型联系在一起呢?分析这二者之间的关系必须借助符号学的工具。学者张德禄认为,“某一符号在其物质性的基础上获得表意性的同时,也获得了具有延展性的潜力”。[2]即一个能指可以蕴含多个所指。如语言符号“梅花”是汉语词汇的一员,因此而具有表意性,可表达某一特定种类的花。当某一语言符号具有了表意性,它就可以延伸其能指功能至所指,使整个符号成为能指,从而获得表义性,即获得新的所指意义:不畏艰难,傲然挺立……,也就是说,能指与所指意义之间是种一对多关系,一个能指 (符号/medium/signifier/symbol)可蕴含多个所指意义 (概念/interpret/concept),而这些所指意义则是由该能指所指物 (referent/object)的某些固有特性延伸出来的。如梅花具有不畏艰难、傲然挺立的特性,符号“梅花”因而具有了新的所指意义:不畏艰难,傲然挺立,坚强不屈 (如“一剪寒梅傲立雪中”)。

能指与所指意义的一对多关系原则可用图1表示:

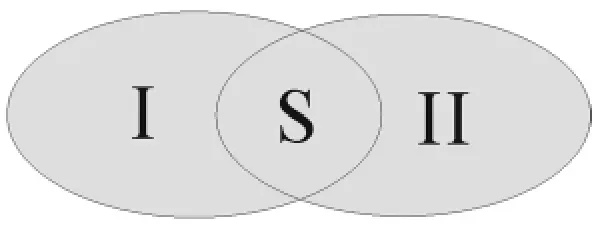

再看例1。符号[一个天使/an angel]的所指意义是{天真、善良、帮助他人…… }。符号[她/she]可以有以下所指意义集 {一个自然人,一个心地善良、天真活泼、乐于助人的人……}。我们看到,符号 [她/she]和[一个天使/an angel]虽然是两个不同的所指意义集,但其所指意义集也有共同、相交之处 {天真善良、乐于助人……}。我们把符号 [她/she]的所指意义集叫做 I,符号 [一个天使/an angel]的所指意义集叫做II,而它们共同、相交的所指意义集叫做S(Same Concepts),可用图2表示:

图示说明,不同符号不仅有其各自的所指意义集,相互之间还可能存在多个相同的所指意义。就是说,不同符号间可能有相交的所指意义集。而从它们相交的所指意义集看,不同符号及其所指意义却在这方面是相等的,即:

Concept(I)=Concept(II)Symbol[I] =Symbol[II]

语言符号化后即“A是B”,“A is B”等判断句式。这就是隐喻的语言符号形式。我们知道,概念 (Concept)是反映所指物特性的,因此,图1反映的是不同事物的不同特性,图2反映的是不同事物间存在的共同特性;在图1、图2基础上反映的语言符号形式 (隐喻形式) “A是B”或“A is B”等等,揭示的就是不同事物之间的共同特性。

例1中,“她/she”与“一个天使/an angel”虽然看似风马牛不相及,但是它们之间确有许多共同特性。从它们这些共同特性上看,前者就是后者,后者就是前者,因此用“A是B”或“A is B”等判断句型就不足为怪了,因为这种隐喻形式揭示的就是它们二者之间的共同特性。不仅如此,隐喻结构还可以揭示不同事物间的共同规律。

例2:Society is a big class.(社会是大课堂。)

例2中,符号[大课堂/a big class]的所指意义集是{课堂,课堂可以增长知识、思考问题,发展完善人格……}。教育的人道主义理论 (humanistic approach)认为,学生应成为人格完整的人,教学因此不仅仅局限于课堂知识,还须帮助学生在有益的活动中增长知识、丰富人生阅历,发展、完善人格。从这一角度看,[社会/society]能帮助学生增长知识、丰富人生阅历等。[社会/society]和[大课堂/a big class]这两种不同符号所代表的两种不同场景之间,显然是有着共同规律的。因此例2这一隐喻结构正好揭示了这二者之间的共同规律。

通过对典型的隐喻表现形式“A is B”的符号学分析,我们可以看到,隐喻不仅可以揭示不同事物之间的共同特性,而且还可提示它们之间的共同规律。它是人脑观察事物,从特殊性中发现普遍性、从具体形象到一般抽象这一辩证抽象思维过程及其理论结论在语言符号系统中的反映。标志着人类从特殊中见一般,从世界纷繁复杂的表面现象中发现普遍真理,并将其用语言符号系统表达出来的高度智慧,这就是隐喻的认识功能。正如亚里斯多德在他的《修辞学》中提倡的,使用隐喻取代不明说的事物时,尽量不要用疏远的事物作比喻,而要用相近的类似的事物。这个隐喻一说出口,人们就能清楚地想到那个不明说的相近的事物。[3]中国二千多年前的惠施也说:“以其所知谕其所不知而使人知之”。[4]而《修辞学词典》中将隐喻定义为一种在彼类事物的暗示之下感知、体验、想象、理解、谈论此类事物的心理行为、语言行为和文化行为。[5]他们说的大致就是隐喻的这种认识功能。

格式塔理论与隐喻

格式塔心理学 (Gestalt Psychology)又被称为完形心理学,是西方现代心理学流派之一。“格式塔”本来的意思是指事物的形状、形式或完形,但完形心理学赋予了格式塔“形式在感觉中生成”的内涵,具有“通过整合使之完形”的意蕴。格式塔理论认为,“心理现象是在意识经验中所显现的结构性或整体性”[6],即强调整体原则。在格式塔理论看来,人们的知觉绝对不仅仅是感觉的简单相加,思维也不仅仅只是观念的简单联结,理解是指人们对已知事件、过去事件的旧结构的豁然改组,是新结构的豁然形成,有着禅宗“顿悟”的意味。人们的每一种心理现象都是一个“被分离的整体”,是一个格式塔。隐喻是指通过创造性思维,作者对相应语言符号要素进行重组而生成新的意象整体的过程。格式塔心理学认为,人们感知事物时,往往会按照一定的形式把经验材料组合成有意义的整体。“其完形组织法则主要有图形——背景法则、接近法则、相近法则、闭合法则和连续法则”。[6]这些法则,尤其是相似原则为隐喻的认识功能运用提供了心理学依据。

1、相似原则

相似原则在概念和语言的形成中是最重要的原则,是指相互类似部分容易组合成整体,相同或相似的事物被给予相似的名称,类似事物可用来互为比喻等等。[6]将一个新概念与人们熟知的概念进行类比,有助于人们对该新概念的理解。这一原则与隐喻正好吻合。

例3:The trumpet of a prophecy!O Wind,

If Winter comes,can Spring be far behind?

(Percy Bysshe Shelley)

这是《西风颂》[7]末尾点题之句,诗人以“冬天”暗喻黑暗落后势力的统治,以“春天”暗喻激进民主主义。“冬天/winter”、“春天/spring”等等这些词可以看成是一个个分离的“格式塔”,单个来看并没有多大意义,但是从整体来感知,就会发现它们之间是相互交融、相互关联、相互感应、相互渗透的,揭示了进步必将战胜落后的必然规律。这一点睛之笔也因其深刻的认识意义而传遍人间。

例4:Time is money.(时间就是金钱)

用金钱来暗喻时间的宝贵,一寸光阴一寸金,一刻千金。时间/time和金钱/money就是两个分离的格式塔,分开来看都很平常,没有蕴含多大的意义。但是作为一个整体来感知,就具有类似的性质,是两个相近的类似的事物,将其二者进行类比,形象的说明了事物的本质特征。

2、格式塔意象和隐喻

意象,传统意义上是指读者、听者或者感知者借助其已有的知识结构,通过心理作用对已有的客体进行创造或建构的产物,或者是在其知觉和想象的作用下,对原本陌生或者缺失的客体加以构造后的产物。[8]格式塔意象这一新概念建立在传统的文学象征或隐喻意义上的“意象”基础上。格式塔理论认为,作者创作作品时,都会经历一个从意象到词语的转换过程;读者阅读作品时,又将词语转换回意象。这一从“作者到作品”再由“作品到读者”的过程就是隐喻的符号学转换生成过程。这个过程中,意象最容易被记住,词语通常最容易忘记。在日常生活和社会实践活动中,人们能够十分轻易的记住某个具体的意象、或者某个具体的事件、或者某个具体的故事,但是却很难准确的记住描述某个具体意象、某个具体事件、某个具体故事的词语,原因就在于此。文本具有相对独立的整体性,文本的意义在很大程度上是由心理意象决定的。格式塔理论强调从整体到部分的认知方法,为隐喻的符号学研究提供了理论依据。

隐喻是运用符号对个体意象与客观世界进行的综合,格式塔和隐喻都是主观的情感与客观的对象在宏观上的结合。比如说猴子/monkey这个词,中文的猴子可以联想到聪明、机灵、淘气,表喜爱之情。《西游记》中的齐天大圣,在保护师傅取经的路上除恶铲奸、伸张正义、坚强勇敢、维护和平与自由,影响了海内外一代又一代的人。英文中的“monkey”除了本意指猴子外,还可延伸为淘气、顽皮等,主观上的喜爱之情没有中文强烈。人们可以说“you little monkey”表示小捣蛋鬼。“monkey”作为动词时则带有贬义,指瞎闹、胡闹、捣蛋等。如“Don’t monkeying about the washer”(不要瞎弄洗衣机)。

结 语

认为隐喻仅仅是指用一种事物暗喻另一种事物的语言修辞手段这一传统理论观点具有片面性。笔者认为,隐喻不仅是一种特殊的修辞手段,也是一种重要的思维方式,隐喻的思维方式在人类认识客观事物、建构概念系统过程中具有重要作用。隐喻转换生成过程中,语言符号所指的意义不断得以延伸,语言的文化载体属性不断得以体现。同时,隐喻的生成转换与格式塔理论、尤其是其相似原则,是可以相互联系、相互借鉴、相互“联姻”的。

(编辑:程甸;校对:朱恒)

[1] Lakoff G. & Johnson,M.Metaphors We Live by[M].Chicago:The University of Chicago Press,1980:2.

[2]张德禄.论以语言符号为语言研究的基本单位 [J].外国语,1997,(4):11-15.

[3]亚里士多德.修辞学[M].牛津:牛津大学出版社,2006:47-51.

[4]邹大海.《墨经》不应为墨子所自著--从詹剑峰先生关于《墨经》四篇著作时代的论述说起[J].安徽史学,2003(4):81-86.

[5]王德春等编.修辞学词典[M].杭州:浙江教育出版社,1987:212.

[6]库尔特·考夫卡[德](著),黎炜 (译).格式塔心理学原理[M].杭州:浙江教育出版社,1999:79-82.

[7]程信舜,荧 哉.西风颂 [J].南通职业大学学报,2002(3):21-23.

[8]姜秋霞.文学翻译中的审美过程:格式塔意象再造 [M].北京:商务印书馆,2002:87-90.

Gestalt Theory and Metaphor’s Cognitive Function from the Perspective of Semiology

ZHANG Qu

(Foreign Languages College of Changsha University of Science and Technology,Changsha Hunan 410076)

The cognitive function of metaphor means the abstract thinking process of universality from particularity by human being and the theoretical conclusion’s reflection on language symbol system.The principle of similarity of gestalt theory assumes the same or similar things are given similar names and similar things can be referred to metaphors,which provides a new perspective for the research on metaphor.

metaphor;cognitive function;gestalt theory;principle of similarity;gestalt image

H315.9

A

2095-1361(2011)02-0149-03

2010-10-18

张 曲 (1973- ),女,湖南绥宁人,英国布里斯托大学硕士,长沙理工大学外国语学院副教授,研究方向:语言学、比较教育学、英美文学