企业员工工作场所欺负与职业倦怠关系的实证研究

2011-09-23马跃如

马跃如 李 树

(中南大学商学院,湖南长沙 410083)

企业员工工作场所欺负与职业倦怠关系的实证研究

马跃如 李 树

(中南大学商学院,湖南长沙 410083)

近年来,工作场所中欺负问题逐渐成为工作和健康心理学研究的热点,受到西方很多研究者的关注,但我国对该问题的关注较晚。通过工作场所欺负对员工职业倦怠作用机制的实证分析,得出的主要研究结论有:工作场所欺负与职业倦怠、情感耗竭、人格解体以及个人成就感低显著正相关,工作场所欺负能够显著预测职业倦怠水平、情感耗竭水平、人格解体水平和个人成就感水平;工作满意度在工作场所欺负与职业倦怠之间存在着中介作用;人格主动性在工作场所欺负与职业倦怠之间并不存在调节作用。

工作场所欺负;职业倦怠;工作满意度;人格主动性

一、引言

工作场所欺负是指一种个体长期接受难以反抗的、负性的行为的情境,这些负性的行为来自一个或多个人。近年来,工作场所欺负问题 (Bullying at Work)受到了西方很多研究者的关注[1]。工作场所欺负问题的研究有助于促进组织健康发展。20世纪80年代中期开始,工作场所欺负 (workplace bullying)已被不同的术语来描述,如员工虐待 (employee abuse)、情感虐待 (emotional abuse)、聚众滋扰 (mobbing)、骚扰 (harassment)等,到了 90年代,系统研究始于斯堪的纳维亚半岛,经过 20多年的研究和探讨,该领域已经积累了较为丰富研究成果[2]。据研究统计表明,在美国有 20%的员工受到欺负的影响,在欧洲成员国的发生率为 9%,英国一项在 5288个随机样本进行的全国性调查显示有11%的人遭受过欺负。国际劳工组织 2006年公布的研究报告特别强调,工作场所欺负是一种重要的、日益严重的工作场所暴力。工作场所中的欺负是工作中压力的重要来源,而且对于受欺负者是一个严重和极具破坏性的问题。正如 Einarsen(1999)指出,工作场所欺负给员工和组织带来的破坏性后果,不仅给受害者带来严重的身心健康问题,而且影响了组织绩效[3]。

关于工作场所欺负,很多学者进行了研究,然而绝大部分研究都是在西方国家,很少有关于中国情境下的工作场所欺负的研究。我国学者对该问题的关注较晚,目前国内已有学者介绍了西方工作场所欺负问题的研究现状,但鲜有学者从实证角度展开对该问题的研究。当前,我国经济处于高速增长期,领导和员工以及员工之间的摩擦日益增加,借鉴西方学者在工作场所欺负这一领域长期积累的理论、经验和方法,开展中国工作场所欺负的研究对建立中国企业和谐的人际关系有重要意义。

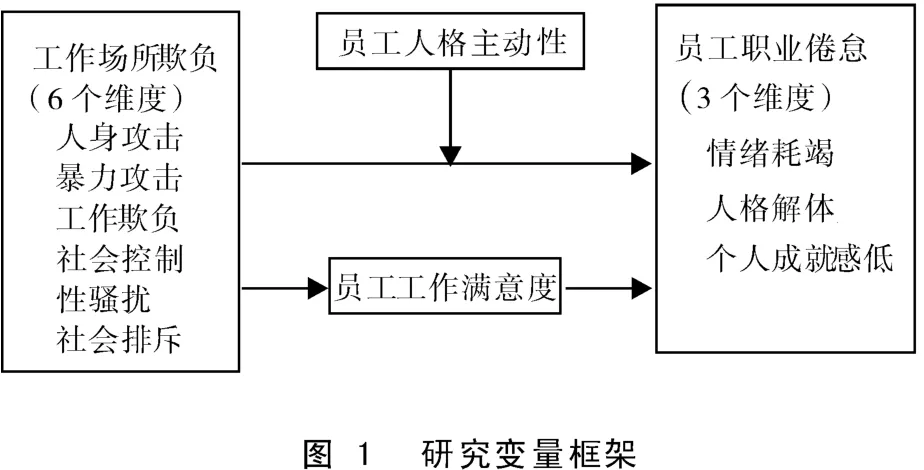

笔者为探讨工作场所欺负对员工职业倦怠的作用机制,引入工作满意度作为二者之间的中介变量,人格主动性作为二者之间的调节变量,主要探讨的问题有:工作场所欺负对职业倦怠的作用机制是什么?员工工作满意度在工作场所欺负与职业倦怠之间是否具有中介作用?员工人格主动性在工作场所欺负与职业倦怠之间是否具有调节作用?最终,形成一个比较系统的研究变量框架,如图 1所示。

二、理论基础与研究假设

1、工作场所欺负概念的界定

“欺负 (bullying)”最初在 1960年应用于动物之间,后来用来描述儿童之间类似的行为。Leymann(1980)最早指出,欺负也是工作场所中成人所经常遇到的问题。此后,工作场所欺负问题便引起了西方国家学者的高度重视,但关于工作场所欺负的概念界定仍未达成一致。Adams(1994)最初将工作场所欺负定义为,公开或私下通过持续的批评和人身攻击,对一个人进行羞辱或贬低。Einarsen(2000)将工作场所欺负定义为,向一个或多个员工重复的、故意的负性行为 (如贬低某人的工作价值、戏弄或嘲讽某人、孤立或排斥等),并影响了受欺负者的身心健康和工作绩效[4]。Rayner则将工作场所欺负定义为,不当的身体或言语行为,这些行为是冒犯性、羞辱性的,对行为接收者来说是不可接受的,或通过对权力的滥用,在一定程度上威胁某人,使其感到伤害、气愤,脆弱或无力。工作场所欺负 (Workplace Bullying)是指在一段时间内员工持续受到的来自原一个或多个人的负面行为,且面对这些负面行为没有保护和抵抗能力 (Zapf&Einarsen,2001)[5]。当工作场所欺负发生时,受害人不断戏弄,纠缠,由行为人侮辱。因此工作场所欺负包括语言和身体攻击,也包括组织任何成员的敌意行为,不仅仅只是来源于领导的欺负行为(Tepper,2007)。

而笔者研究的工作场所欺负是指在工作场所中员工持续地遭受各种欺负行为 (如贬低某人的工作价值、戏弄或嘲讽某人、孤立或排斥等),而这些欺负行为致使员工在心理上与生理上产生了伤害。

2、国内外关于工作场所欺负的研究

(1)国外关于工作场所欺负的研究

国外管理实践工作者和理论工作者从不同角度对工作场所欺负进行了有益的探讨。特别是近年来,工作场所欺负己被公认为一种职业危害,是西方职业健康心理学领域和组织行为学领域的研究热点。

Mikkelsen等的研究表明,欺负与心理不适呈正相关,欺负行为解释了心理不适 27%的变异[6]。Quine等发现,与非受欺负者相比,受欺负者有着更高水平的心理困扰。MacIntosh发现,许多受害者持续经历着恐惧、自尊水平下降、压抑、焦虑甚至抑郁等心理问题[7]。

Kivimaki等人的一项对 5432名医院员工的研究表明,受害者患慢性疾病的机率远远高于非受欺负者,在控制了年龄、性别、体重等变量后,长期遭受欺负的员工患心血管疾病发生率同样远远高于非受欺负者。欺负和创伤后应激障碍 (Post Traumatic Stress Disorder,PTSD)的关系是研究的热点。Mikkelsen等的研究表明,在 118名受害者中,76%的个体有 PTSD症状,并发现消极情感在欺负与PTSD之间有中介效应。Matthiesen等研究也发现,与非受欺负组相比,受欺负组在创伤后应激量表(Post Traumatic Stress Scale,PTSS)中 10个项目的得分较高,得分较高的项目依次是:抑郁思想、孤独倾向、情绪波动、害怕提及受害情景、身体紧张,但该研究未发现消极情感在欺负与 PTSD之间的中介效应[8]。

Leymann指出,欺负导致一些受害者最终无法忍受而结束自己的生命。Meek对日本企业员工的研究也发现,欺负是导致自杀的一个显著原因,欺负具有“涟漪效应”,能影响到目击者以及受害人工作以外的社会关系。Lewis等的研究表明,欺负事件会使受害者的朋友或家人卷入进来,造成受害者与朋友或家庭关系的紧张,并减少了受害者所获得的社会支持。因此工作场所欺负不仅降低了员工工作满意度和工作绩效,而且增加了员工的离职意向以及实际的理智行为,最终降低了组织绩效。

(2)国内关于工作场所欺负的研究

现有绝大部分工作场所欺负的研究都是在西方国家,很少有关于中国情境下的工作场所欺负的研究。目前,我国已有学者开始关注工作场所欺负问题 (时勘等,2008;李永鑫等,2000)。但从国内有关欺负的研究文献检索发现,对工作场所欺负的研究还停留在简单的介绍国外相关的研究成果上,而有关工作场所欺负的实证研究几乎是空白。那么我国企业员工工作场所欺负的内容结构是什么?影响工作场所欺负存在哪些因素?它对员工心理健康和绩效会产生怎样影响?这些都是值得探讨的研究课题。

3、研究假设

(1)工作场所欺负对员工职业倦怠作用机制的研究假设

目前关于职业倦怠的研究都比较认同 Freudenberger(1974)和Maslach等人 (1981)提出的关于职业倦怠的定义,即“职业倦怠是在以人为服务对象的职业领域中,个体的一种情感耗竭、人格解体和个人成就感降低的症状”。而工作场所欺负是指一种个体长期接受难以反抗的、负性行为的情境,这些负性行为来自一个或多个人。近年来,工作场所欺负问题受到越来越多研究者的关注。众多研究表明,工作场所欺负不仅给受害者带来严重的身心健康问题,而且影响了组织绩效。工作场所欺负逐渐成为员工工作的重要压力源之一,也成为了员工职业倦怠的重要影响因素,工作场所欺负的发生能够导致员工对职业倦怠的敏感度,因此在长期在工作场所欺负的企业中工作必然会导致生理与心理的不适应,从而加速职业倦怠的过程或增强职业倦怠的程度。可以说,工作场所的欺负会给员工带来各种心理压力,甚至会产生职业倦怠,在情感耗竭、人格解体、个人成就感降低方面都会有不同程度的影响。因此提出以下研究假设:

研究假设 a1:工作场所欺负与职业倦怠显著正相关,工作场所欺负能够显著预测职业倦怠水平。

研究假设 a2:工作场所欺负与情感耗竭显著正相关,工作场所欺负能够显著预测情感耗竭水平。

研究假设 a3:工作场所欺负与人格解体显著正相关,工作场所欺负能够显著预测人格解体水平。

研究假设 a4:工作场所欺负与个人成就感低显著正相关,工作场所欺负能够显著预测个人成就感低水平。

(2)工作满意度的中介作用的研究假设

工作满意度 (Job Satisfaction)源于心理学,是员工比较自己期望获得收益与实际获得收益的时候产生的对工作的情感反应,是员工对自己工作所抱有的满足与否的态度。这一概念最早由 Hoppock(1935)在其著作《工作满意度》中首次提出。此后,工作满意度便引起了企业界和学术界的广泛关注,成为竞相研究的课题。但各学者研究目的和着眼点不同,所强调的重点也有所差异。Hoppock(1935)认为,工作满意度是个人对自己工作的直觉感受,是一种对生理、心理和环境等各因素满意感受的综合;Smith,Kendal,Hulin(1969)指出,工作满意度是工作者对其工作环境的感觉、感受或情感性反应,而这种感觉是来自于工作环境中实际获得的报酬与其预期获得的报酬之间的差距;Locke(1976)认为,工作满意度是个人评价其工作或工作经验所产生的正面或愉悦的情绪状况;Brieft,Roberson(1989)则更明确地将工作满意度界定为个人对工作的态度。影响工作满意度的因素有多种。Locke(1976)认为,人际关系是决定工作满意度的重要因素。当员工遭遇工作场所欺负时,会降低工作满意度。工作场所的欺负对员工工作满意度将产生负面作用,而工作满意度状况与职业倦怠的相关性非常密切,职业倦怠的产生往往就是从工作满意度低开始。因此提出以下研究假设:

研究假设 b1:工作满意度在工作场所欺负与职业倦怠之间存在着中介作用。

(3)人格主动性调节作用的研究假设

人格特质理论把人格定义为是由许多特质构成的,特质是指人所拥有的、影响行为的品性和特征,它们作为一般化的、稳定而持久的行为倾向而起作用。人格特质理论创始人美国心理学家奥尔波特认为人格特质是个体反应环境刺激的一种内在倾向,是在遗传和环境两方面因素的影响下形成的,对人的行为具有动机的作用。在人格特质的研究方面,“大五人格模型”和 “大七人格模型”受到了许多研究者的关注,最大分歧点在于是否将评价性特质词纳入因素分析范围或者是否承认评价是人格的重要特质。一些研究表明,人格特征能有效预测工作场所欺负。人格主动性越明显的员工往往在工作场所中会更少的遭遇欺负现象,也往往不易导致职业倦怠;反之,人格主动性较低的员工容易成为工作场所欺负的对象,也更容易产生职业倦怠现象。因此提出以下研究假设:

研究假设 c1:人格主动性在工作场所欺负与职业倦怠之间存在着调节作用。

三、研究设计

1、研究样本

笔者选择企、事业单位的全职员工作为调查对象,主要分布在长沙、深圳、北京、广州这四个城市。共发放问卷 250份,回收 210份,问卷回收率超过 80%。研究者逐份进行核查,对于数据缺失较多、填写明显不认真、回答自相矛盾的问卷进行删除,再使用 SPSS 17.0软件进行残差分析,删除异变值后,留下 206份有效问卷作为研究数据,数据有效率约为 81%,比较令人满意。样本基本描述性统计如表 1所示。

表1 样本基本描述性统计

2、测量工具

鉴于研究中使用的大部分量表是西方学者所设计,因此对这部分量表采用回译法进行翻译。

(1)工作场所欺负测量工具

工作场所欺负的测量主要基于 3种视角:欺负经历的内在视角 (自评方式)、外在视角 (他评方式)以及整合的内外视角 (自评和他评相结合),相应测量方法主要有自我报告法、同伴提名法和多角度测量法。在工作场所欺负内容结构方面,Leymam等人 (1996)提出有 7个维度:利用组织措施进行攻击 (attaeks with ogzational measures)、社会孤立 (soeialisolation)、侵犯私人生活 (attacking private life)、身体暴力 (physical violence)、攻击性态度 (attaeking attitudes)、言语攻击 (verbal aggression)和传播谣言 (rtnnors);Einarsen&Raknes(1997)提出有 3个维度:个人损毁 (personal derogation)、工作骚扰 (work-related harassment)和社会排斥 (soeial exclusion);Rayne&Hoel(1997)提出有 5个维度:对职业地位的威胁 (Threats to professional status)、对个人身份的威胁 (Threats to personal standing)、孤立 (isolation)、使超负荷工作(over-work)和使不安定 (Destabilization)。尽管学者们对工作场所欺负的内容结构进行了有益探索,但目前这方面的争论还较多,暂时还未有普遍接受的定论。笔者使用 Einarsen&Raknes(1997)编制的负性行为问卷 (NAQ:Negative Acts Questionnaire),共 22个项目,包括人身攻击、暴力攻击、工作欺负、社会控制、性骚扰、社会排斥等 6个维度。

(2)职业倦怠测量工具

职业倦怠被定义为一种综合症状,即当人们过度紧张的崩溃点,这个崩溃点正是人们由于工作的需要而耗尽心力和体力的点,包含情感耗竭、人格解体和个人成就感降低三个成份。用于测量职业倦怠的量表有:Maslach工作倦怠问卷 (Maslach Burnout Inventory,即 MBI)、厌烦倦怠量表 (Tedium Burnout Scale,后来发展成为 Burnout Measure,BM)、职业危机量表 (Occupational Crisis Scale)、职业效能问卷 (Work Effectiveness Questionnaire)、罗马倦怠问卷 (Rome Burnout Inventory)、应激连续谱量表 (Stress Continuum Scale)和人类服务业调查表(Human Services Surveys)。笔者采用的是经我国学者李超平、时勘等修正过的马氏工作倦怠 -普通版(MB I-GS)量表,该问卷包含 3个分量表:情感耗竭、人格解体和个人成就感低,共 15个项目。

(3)工作满意度测量工具

工作满意度测量量表具有代表性的量表有:工作诊断调查表 (Job Diagnosis Survey,简称JDS);工作描述指标量表 (Job Descriptive index,简称 JDI);明尼苏达满意度量表 (Minnesota Satisfaetion Questionnaire,简称MSQ);修订后的明尼苏达满意度量表,这一量表由吴忠怡、徐联仓对明尼苏达满意度量表在中国区进行修订。笔者选用 Kunin(1995)编制的调查问卷,测量员工对组织的整体满意程度,有 4个项目。

(4)人格主动性测量工具

我国学者早就引进大量西方著名的人格测量工具,如MMPI,16PF,EPQ等,但存在着文化偏差等问题,从上个世纪 80年代便开始探索建构符合中国文化和国情的人格测量工具,其中综合性人格测量量表当属《中国人人格测量表》 (Chinese Personality Assessment Inventory,简称 CPAI)。笔者采用的主动人格特质量表,共 6个项目。

四、研究结果与分析

1、研究变量的基本描述性统计与信度分析

(1)研究变量的基本描述性统计分析

根据分析结果显示,工作场所欺负及其各维度、职业倦怠及其各维度、工作满意度这些变量的均值得分处于偏低水平,工作满意度水平处于中等偏下水平,而人格主动性均值水平处于中等偏上。

(2)研究变量的信度分析

由于笔者选用的均是比较成熟的量表,因此只需进行信度分析,采用克朗巴哈系数 (Cronbach α)、拆半信度系数 (Split-half)这两个指标来衡量。分析结果显示,工作场所欺负、职业倦怠、工作满意度、人格主动性量表信度符合心理测量学的要求,具有良好的可靠性和稳定性,测量结果可信,具体如表 2所示。显著负相关,相关系数为 0.327,达到了显著性水平,职业倦怠与工作满意度显著负相关,相关系数为 -0.372,职业倦怠与人格主动性显著负相关,相关系数为 -0.241,但工作场所欺负与工作满意度、人格主动性都呈负相关,都不显著。

表2 工作场所欺负、职业倦怠、工作满意度与人格主动性的描述性统计与信度分析

3、研究变量的回归分析

(1)工作场所欺负对职业倦怠的作用机制

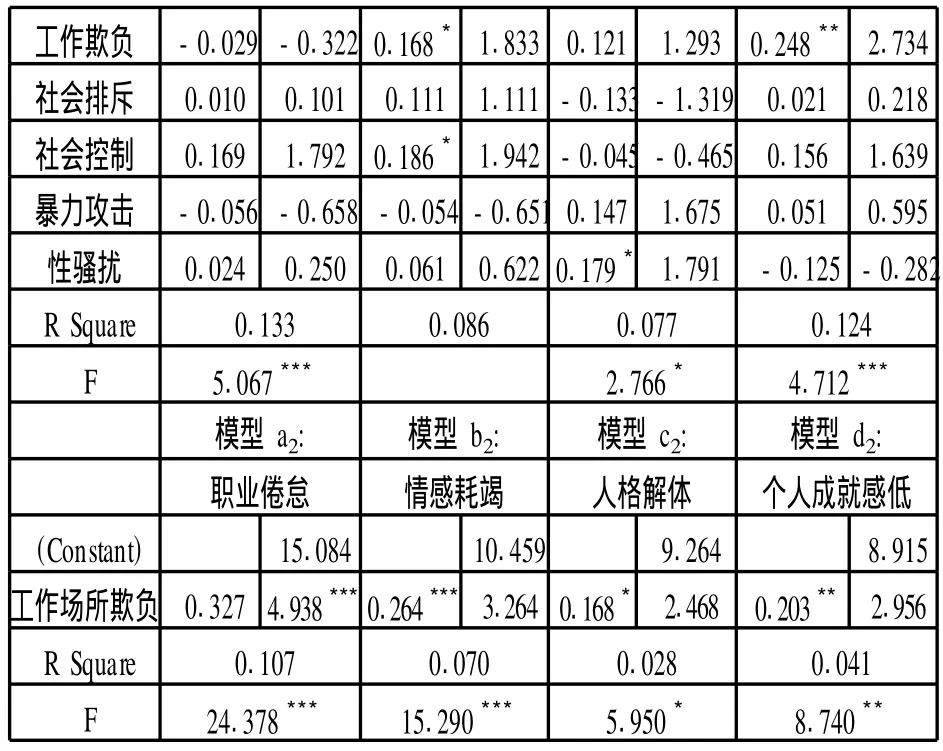

笔者首先进行工作场所欺负对职业倦怠的作用回归分析;其次进行工作场所欺负的 6个维度对职业倦怠的作用回归分析;最后分别进行工作场所欺负的 6个维度对职业倦怠的 3个维度作用机制的回归分析,具体回归分析结果如表 4所示。至此,以下研究假设得到了检验:

研究假设 a1:工作场所欺负与职业倦怠显著正相关,工作场所欺负能够显著预测职业倦怠水平;

研究假设 a2:工作场所欺负与情感耗竭显著正相关,工作场所欺负能够显著预测情感耗竭水平;

研究假设 a3:工作场所欺负与人格解体显著正

表3 工作场所欺负、职业倦怠、工作满意度和人格主动性的相关分析

2、研究变量相关分析

采用 Pearson相关分析法,对研究变量进行相关分析,检验结果如表 3所示。研究结果表明:工作场所欺负及其各维度之间都有着比较好的相关性,都严格的通过了显著性检验;而职业倦怠及其各维度之间的相关性出现了不一致,情感耗竭与个人成就感低相关系数只有 -0.026,人格解体与个人成就感低相关系数只有 0.043,都没有达到显著性水平,但职业倦怠与其三个维度的相关性比较强,相关系数都在 0.6以上;另外,工作场所欺负与职业倦怠相关,工作场所欺负能够显著预测人格解体水平;

研究假设 a4:工作场所欺负与个人成就感低显著正相关,工作场所欺负能够显著预测个人成就感低水平。2

表4 工作场所欺负与职业倦怠研究假设检验的回归分析

(注: *** p<0.001, ** p<0.01, * p<0.05)

(2)工作满意度的中介作用

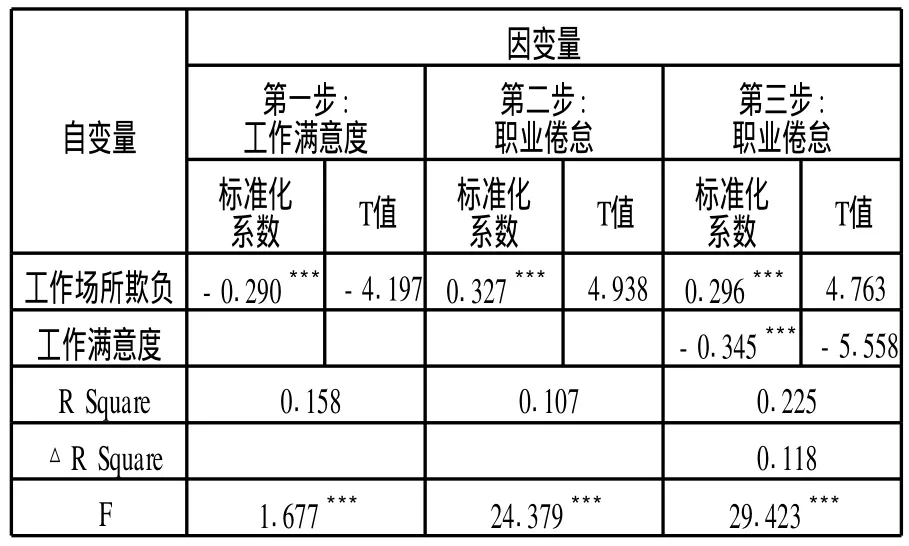

笔者引入员工工作满意度为工作场所欺负与职业倦怠之间的中介变量。根据 Baron和 Kelmy所提供的中介作用的检验程序和判断条件,来对工作满意度中介作用假设进行检验。检验程序具体分为三个步骤:第一步,自变量对中介变量进行回归分析,回归系数应该显著;第二步,自变量对因变量进行回归分析,回归系数应该显著;第三步,自变量和中介变量同时进入回归分析,中介变量回归系数应该显著,同时如果自变量回归系数变得不显著,则说明存在完全中介作用,如果自变量回归系数仍然显著,并且比第二步中有所下降,则说明存在部分中介作用。通过上述三个步骤,第一步,自变量对中介变量进行回归分析,回归系数为 -0.290,显著;第二步,自变量对因变量进行回归分析,回归系数为 0.327,显著;第三步,自变量和中介变量同时进入回归分析,中介变量回归系数为 -0.345,显著,同时自变量回归系数为 0.296,显著,但变小了,则说明存在部分中介作用,检验结果如表 5所示。

至此,研究假设 b1:工作满意度在工作场所欺负与职业倦怠之间存在中介作用,得到了检验。

表5 工作满意度中介作用的检验

(3)人格主动性调节作用

笔者引入员工人格主动性作为工作场所欺负与职业倦怠之间的调节变量。根据温忠麟教授等的归纳,笔者通过对自变量和调节变量做中心化后,进行 Y=aX+bM+cXM+e的层次回归分析并检验 c的显著性,如果在引入乘积变量后,模型的 R Square增大,并且 c通过显著性检验,则表明调节作用存在。检验结果如表 6所示。从层次分析结果看,两个模型通过了 0.000显著性水平的检验,得到了比较好的拟合。而根据调节作用的检验流程,模型 2加入工作场所欺负与人格主动性的乘积变量后,R Square并没有发生很大变化,而乘积变量的系数 -0.127,没有达到显著性水平,表明人格主动性在工作场所欺负与职业倦怠之间并没有调节作用。

至此,研究假设 d1:人格主动性在工作场所欺负与职业倦怠之间存在调节作用,没有得到检验。

表6 人格主动性交互作用的层次分析

五、讨论与启示

1、主要研究结论及其对企业管理实践的启示

(1)关于工作场所欺负对员工职业倦怠的作用机制研究

工作场所欺负与职业倦怠显著正相关,工作场所欺负能够显著预测职业倦怠水平;工作场所欺负与情感耗竭显著正相关,工作场所欺负能够显著预测情感耗竭水平;工作场所欺负与人格解体显著正相关,工作场所欺负能够显著预测人格解体水平;工作场所欺负与个人成就感低显著正相关,工作场所欺负能够显著预测个人成就感低水平。工作场所欺负能够导致员工的职业倦怠,而职业倦怠的产生将影响员工的工作态度和行为,因此对工作场所欺负的有效管理将非常重要,能够避免员工因为职业倦怠等产生的组织负面行为。

(2)关于工作满意度的中介作用机制研究

工作满意度在工作场所欺负与职业倦怠之间存在着中介作用。工作满意度在工作场所欺负与职业倦怠之间存在着中介作用。工作场所欺负将降低员工的工作满意度,而工作满意度的状况将对员工产生职业倦怠发生作用。因此那些遭受了工作场所欺负的员工往往工作状况非常不好,这种状况的持续将导致员工的职业倦怠。因此当员工产生了工作满意度不高的时候,关注工作场所的欺负现象并将其及时的解决,能够提高员工的工作满意度,从而避免产生职业倦怠。

(3)关于人格主动性的调节作用机制研究

人格主动性在工作场所欺负与职业倦怠之间并不存在着调节作用。因此不管员工人格主动性状况如何,工作场所欺负对员工职业倦怠所产生的作用不会有太多的影响。

2、不足及研究展望

虽然笔者提出了一个比较系统的关于工作场所欺负与职业倦怠关系的理论框架并进行了实证分析,比较好的达到了研究者的研究目标,仍然存在许多的不足,有待作进一步的研究:

一是笔者所做研究属于横断研究,未来研究可以采用追踪研究,从而更有效地探讨工作场所欺负与职业倦怠变量之间的关系。

二是有效样本只有 206个,样本量较少,未来的研究将设法拓宽取样的渠道和区域,从而使研究结论更具有说服力。

三是研究涉及的变量需要进一步扩展,未来的研究可以从个体、群体和组织三个层面上的前因变量开展研究,从而为更有效的揭示工作场所欺负作用机制提供理论依据。

四是主要从受欺负者视角作为切入点,可能会夸大或缩小事实,导致调查所获数据有可能失真,未来的研究可以从欺负者或目击者的角度着手,抑或将三者结合起来同时进行考察,从而可以更为客观真实的理解工作场所欺负的内涵。

(编辑:惠斌;校对:朱恒)

[1]秦 弋,时 勘 .工作场所中欺负问题的研究现状 [J].心理科学进展,2008,16(2):335-349.

[2]Quine L.Workplace bullying in NHS community trust:staff questionnaire survey[J].British Medical Journal,1999,(8):228-232.

[3]Einarsen.Harassment and bullying at work:a review of the Scandinavian approach [J].Aggression and Violent Behavior,2000,(5):379-401.

[4]Einarsen.The nature and eauses of bullying at work[J].Intemational Journal of Man Power,1999,(20):16-27.

[5]Einarsen S,RaknesB.Harassment in the work Place and tile vietimisation of men[J].Violenee and Vietims,1997, (12):247-263.

[6]Zapf D,Organizational,work group related and personal causes ofmobbing/bullying atwork[J].EurJ Work Organizat Psychol,1999,(20):70-85.

[7]Girardi P,Monaco E,Prestigiacomo C,et.al1 Personality and Psychopathological Profiles in Individuals Exposed to Mobbing[J].Violence Victims,2007,(22):172-188.

[8]Coyne I,Seigne E,Randall P.Predicting workplace victim status from personality[J].Eur J Work Organizat Psychol,2000,(9):335-349.

An Empirical Study on the Relationship Between Workplace Bullying and Job-burnout for Employees

MA Yue-ru LI Shu

(Business School of Central South University,Changsha Hunan 410083)

In recent years,workplace bullying has been the focus of researchers in the west.However,empirical research about workplace bullying research in China is almost empty and it is important to establish harmonious interpersonal relationships in Chinese companies.The paper mainly studies the internal mechanism between workplace bullying and jobburnout,job satisfaction as inter mediary variables and personality initiative as moderator variables.With the basic descriptive statistics,reliability analysis,exploratory analysis,confirmatory analysis,correlation analysis,regression analysis and so on,the research got the main findings as follows:workplace bullying was significantly positively related to burnout;workplace bullying was significantly positively related to emotional exhaustion;workplace bullying was significantly positively related to depersonalization;workplace bullying was significantly positively related to personal accomplishment;job satisfaction played a intermediary role between workplace bullying and burnout;personal initiative did not played a regulation role between workplace bullying and burnout.

workplace bullying;burnout;job satisfaction;personal initiative

C962

A

2095-1361(2011)01-0133-07

2010-11-16

马跃如 (1963- ),男,湖南长沙人,中南大学商学院教授,博士,博士生导师,主要研究方向:劳动经济学,人力资源管理,产业组织理论