一种新的高密度电阻率法数据处理方法及其应用

2011-09-21孙甲富梁树昌

孙甲富,梁树昌

(黑龙江省第一地质勘察院,黑龙江牡丹江市157011)

一种新的高密度电阻率法数据处理方法及其应用

孙甲富,梁树昌

(黑龙江省第一地质勘察院,黑龙江牡丹江市157011)

本文针对高密度电阻率法测量数据在实际应用中因地面岩石不均匀造成断面等值线呈振荡式畸变的现象,提出了一种消除这种弊病的办法,即反射系数法,介绍了在常见Execl应用程序上实现这种换算的计算方法以及在地质找矿中的应用实例。

高密度电阻率法;测深;反射系数;视真电阻率

1 序言

高密度电阻率法实际上是直流高密度电阻率法的延伸,两者的基本原理完全一致。它实际上是一种阵列勘探方法,野外测量时只需沿勘探线按一定间距(一般为等间距)将全部电极(几十至上百根)一次置于测点上,然后利用程控电极转换开关和微机工程电测仪便可实现数据的自动和快速采集。使用专业软件对测量数据进行处理并可给出关于地电断面分布的物理解释的结果。显然,这种采集电阻率数据的方法,使电法勘探的智能化程度大大向前迈进了一步。

高密度电阻率法具有以下优点:

(1)电极布置一次性完成,不仅减少了因电极设置引起的故障和干扰,并且提高了效率;

(2)能够选用多种电极排列方式进行测量,可以获得丰富的有关地电断面的信息;

(3)野外数据采集实现了自动化或半自动化,提高了数据采集速度,避免了手工误操作。

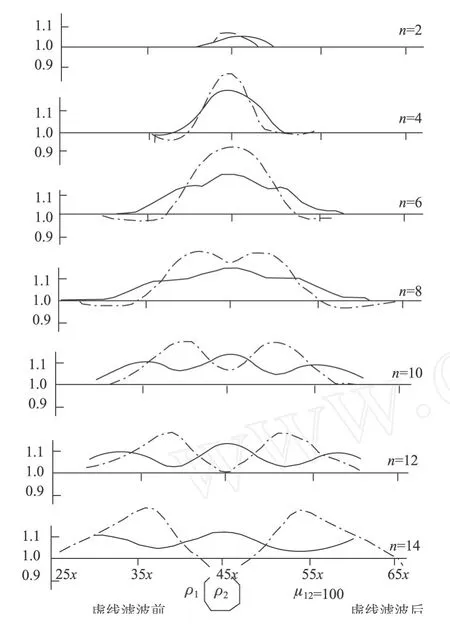

但是,在实践应用中我们经常发现高密度电阻率法采集到数据或断面等值线出现无规律的振荡畸变。这时高密度电阻率法所取得资料就无法使用,以致该方法在很多情况下无法开展。或许正是出于这样的原因,当前高密度电阻率法只是在地下水勘查中应用较多,而在地质找矿工作中应用较少。为解决这个问题,有关学者采用数据滤波、比值换算等方法,收到了一定效果。但是滤波方法需要多次选择滤波参数进行试验(图1),实际应用中是无法像室内预先知道选择哪一组滤波后数据是符合实际地质情况的,就是说这样的数据处理具有不确定性或多解性,只能符合室内的理论研究,不适宜野外应用;比值方法的的处理效果实际上没有真正的改观。

针对上述现象,提出既能够既能保持高密度电阻率法的优点,又能克服其上述缺点的办法?恰好我们在研究反射系数法在电阻率电测深方法解释应用中取得了一定成果,同时觉得常规的电测深数据与高密度电阻率法数据有相似之处。所以,根据实际需要开始了反射系数法在高密度电阻率测深数据处理的研究与应用。

高密度电阻率法数据实际上与电阻率测深数据具有相同的特点,只是高密度电阻率测深数据较电阻率测深数据采集密度大,效率高而已,从理论上来讲它们是一致的。因此,将电阻率测深方法的反射系数法引用到高密度电阻率测深方法数据处理上来,其理论根据也是一致的。

本着以实际应用效果为主的原则,首先在实践中开展对比应用,然后再对其理论进行研究分析,正所谓“实践—理论—再实践”。实践表明,采用反射系数法处理高密度电阻率法采集的数据编绘的视真电阻率断面等值线图,与反射系数法处理电阻率测深数据编绘的断面等值线,同样具有直观明了的优点。

图1 高密度数据滤波处理对比

2 基本原理简介

2.1 高密度电阻率测深产生畸变分析

现以重庆地质仪器厂生产的DU K-2B型高密度电法测量系统的单边三极连续滚动式测深装置(S3P)为例,其分析结论也适用其它装置。

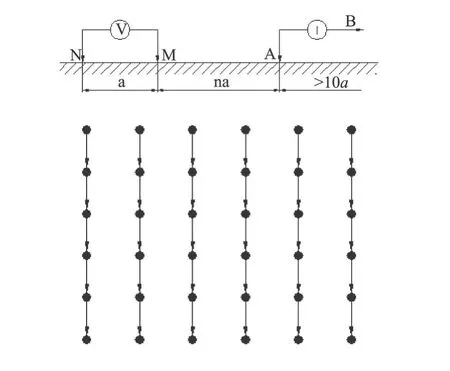

如图2所示,仪器的N、M、A三个电极在系统的控制下按设定次序与剖面布置的电极相连,B极则始终与无穷远电极相连。

仪器测量时,测量电极N、M不动,A逐点向右移动,至设计极距(点)数,得到一条由上向下(一个测深点)的一组数据;接着N、M、A同时向右移动一个电极,依然是N、M不动,A逐点向右移动,至设计极距(点)数,得到又一条由上向下(一个测深点)的一组数据,以此类推, N、M、A三个电极直至设计移动的测深点数,完成测量。

图2 单边三极连续滚动式测深装置示意图

120道电极转换规律描述:假如测量是从1#电极开始,最小间隔系数n(MIN)=1,最大间隔系数n(MAX)=20。

首先,N=#1,M=#2,A=#3→#22测得第一组ρsa的数据20个;

然后,测量电极依次往前移一个点距;

接着,N=#2,M=#3,A=#4→#23,测得第二组ρsa的数据20个;

……

每测得一组ρsa之后,测量电极依次往前移一个点距。设测线上的电极总数为120,n(MIN)= 1,n(MAX)=20,则测量数据总数等于:(120-20-1)×20=1980。此外,该装置通过灵活设置起始电极号(CHO)可做长剖面,测量深度达到500m以上。

高密度电阻率法采集数据的密度是非常高的,所以它无论是沿剖面方向,还是向下深部的方向均具有较高的分辨率。这对研究勘探尤其是规模不大的脉状地质(矿)体是十分有用的,这同时也是之所以能够诞生高密度电阻率法的初衷之一。

但是从它的测量方式中我们不难发现,对于某一个测深点来讲,当供电极距变化时,它的测量极距是不变的。

根据视电阻率的微分公式:

式中:ρa——视电阻率,ρMN——MN测量电极之间的岩石电阻率,一般是浅层介质,jMN——MN测量电极间的平均电流密度,j0——地形为均匀介质时MN测量电极间的电流密度。

显然当MN确定时,MN测量电极之间的岩石电阻率ρMN肯定不变,这时视电阻率ρa仅随比值jMN/j0变化。

如果地下岩(矿)石完全是均匀分布的,该比值在供电电极位置的改变是不会改变大小的,这时有ρa→ρ0(地下均匀介质电阻率)。

但是,实际上野外所面对的地下空间在很多情况下是很不均匀的。这时,jMN/j0实际上是通过供电极距的改变,来改变供电电流对地下空间的影响范围,借以反映地下岩(矿)石的分布特性。这个比值随着供电极距的增大,对地下空间的影响也逐渐增大,视电阻率ρa也随之做相应变化。

对于三级滚动装置的高密度电阻率测深而言,测量同一个测深点的不同极距的视电阻率数据时,它的测量电极MN的位置是不变的,所以相应的ρMN也是不变的。这就是说,对同一个测深点来讲, ρMN对每个测深点的ρa数据的影响基本是相同的,说明高密度电阻率法的同一个测深点的ρa数据畸变不是很大。

但是,当测深点位置发生变化时,虽然MN的距离未发生变化,但一般来讲MN之间地表岩性(多为粘土、碎石、腐殖土等)是不均匀的,而且MN的距离越小(电测深的MN大可以压制浅层干扰),这种不均一性就越明显,其结果是使得ρMN发生较明显的变化,尤其是在其浅层地下水分布变化较大时,ρMN变化更大。对高密度而言MN很多时候是等于测点距离或其倍数的,测量点距越小,越能发挥其分辨率高的优势。因此,高密度电阻率法之所以能够诞生,就是因为能够在较短的时间内获得较高密度的数据采集量。所以MN距离小是高密度电阻率法的一个特点。因此,高密度电阻率测深点位置发生变化时或者说测量电极MN位置发生变化时,MN之间的电阻率ρMN多数变化是非常明显的。这样就使得不同测深点之间的ρa数据相应地发生明显畸变。

综上所述,测量地区地表岩性不均匀使得不同测深点之间ρMN发生变化,高密度电阻率测深本身测量电极以较小距离的选择又加剧了这种变化,从而导致了前述高密度电阻率测深数据产生畸变。

2.2 反射系数法原理简述

野外工作区的地面地质情况多数是复杂多变的,客观的地质条件是无法改变的。所以任何物探方法的应用只能去适应客观的自然环境,而不能让环境去适应方法。因此,如何在复杂多变的地质环境下开展高密度电阻率法,以发挥其高效、高分辨率的优势,克服高密度电阻率测深数据畸变就成为物探工作者的一个重要研究课题。

如前述,高密度电阻率法,实际上就是视电阻率测深法的延伸。两者只是采集数据的方式不同,基本理论是完全相同的。因此用于解决视电阻率测深的解释方法,也适用于高密度电阻率测深。作者曾经对反射系数法应用解决电阻率测深数据处理做了一定研究,在实际应用当中取得良好效果;并且,在进行高密度电阻率法资料解释工作时,引进此方法,结果发现在消除高密度电阻率数据(断面等值线)畸变方面,确实收到了非常好的效果。

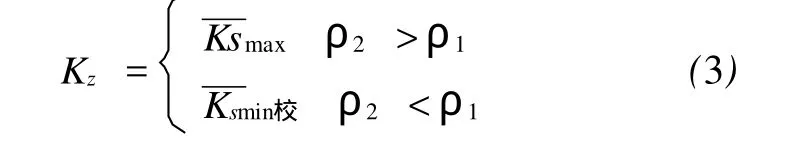

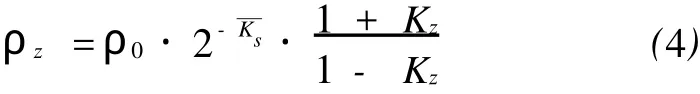

电测深反射系数法的核心是研究电阻率测深曲线的斜率,称为电测深曲线的视反射系数,并用 ̄K表示。在对数坐标系中,电测深曲线斜率也就是视反射系数 ̄Ks为:

式中:R是供电极距AB/2的简便表示方式;ρs视电阻率。

反射系数则为:

式中: ̄Ksmax视反射系数最大值, ̄Ksmin校视反射系数最小值的校正值,ρz、ρ2分别为相邻两层介质的第一层、第二层介质的电阻率。

进而推导出反射系数法中的一个参数——似真电阻率ρz:

式中:ρ0为相邻两极距对应电阻率的几何平均值。

2.3 高密度反射系数法消干扰的原理分析

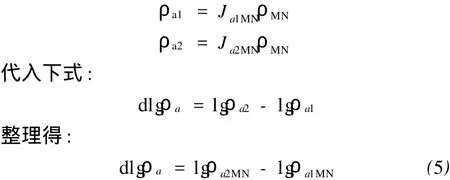

对反射系数法消除因地表不均匀导致的畸变的原因做一简单分析。令:JaMN=jMN/j0

由于高密度电阻率法的同一测深点的测量极距是相同的,所以它们具有相同的ρMN。

据(1)式有:

由上式可见dlgρa的计算结果已与ρMN无关,dlgR显然与ρMN无关。将该结果代入(2)式,易知视反射系数Ks与ρMN无关。进一步计算的反射系数Kz也是与ρMN无关的,从而消除了地面干扰因素的影响。

实践表明反射系数断面等值线形态几乎与视真电阻率形态完全一致,只是采用的单位与数值有所不同,这表明虽然不能从理论上直接证明视真电阻率与ρMN无关,但至少可以说明由(4)式计算的视真电阻率在很大程度上削弱了地面介质不均匀分布影响产生的畸变。

2.4 高密度电阻率反射系数计算方法

上述是反射系数法原理,在实际用时必须经适当变换后才能得到相应参数。此外,一般不能利用(2)~(5)直接计算任意极距对应参数,只能计算根据微分原理计算实测相邻两极距中间极距对应参数的近似值,计算公式如下:

假设某个测深点的n个由小到大极距的一组观测数据(Ri,ρsi)(i=1,2,3,…,n),其中两个相邻极距的视反射系数为:

Kz(i)、ρz(i)对应的极距均为(7)式中的Rk(i)。注意(6)和(9)式中ρs(i)、ρs(i-1)为两相邻电极距对应的视电阻率,i=2,3,…,n。

(6)~(9)式是对实测的一个电测深资料进行反射系法参数转换的公式。

这个转换过程除了在专门的应用软件上实现外,也可在Execl程序上简单列表编程处理,非常迅速方便。

第一步,按表1填充相应数据项。

A、B、C三列分别为剖面测点坐标(点号)、极距坐标、视电阻率ρa,其余4列依次为反射系数(视真电阻率)对应极距Kz、视反射系数Ks、反射系数Kz、视真电阻率ρz。

第二步,将事先准备好的预处理数据按A、B、C顺序组织数据起来,然后复制粘贴到表1中A、B、C对应三列单元格中。并且一定要把测深点坐标、极距坐标(绝对值)的数据按升序顺序排列。

表1 反射系数计算数据项排列

第三步,在对应D~G 4列的第二个单元格中输入相应的计算公式。

第四步,复制D~G列的第二行四个单元格,并将其粘贴到D~G列对应A、B、C三列有测深数据的单元格上,即完成了预处理的高密度电阻率数据的反射系数换算。

实际上,上述公式只需在Execl程序上输入一次,做成模板,使用时只需把预处理数据粘贴到ABC三列上,DEFG也做相应的粘贴处理即可。这种方法使用起来十分方便,无需购买专用软件。

3 在地质找矿中应用

这里仅介绍我院今年在鸡东县东海乡狼洞山岩金普查中使用该方法取得成果。

该项目工区位于鸡东县东海乡狼洞山,设计项目工区为期两年。2009年开始,通过地质物化探工作发现,位于8、7、15线的Au-36、Au-108、异常具有金矿化显示,但进一步开展立项工作的依据不足。为深入研究该找矿线索,以建立完善本区地质及物化探找矿模式,并为本工区今后进一步立项开展工作提供依据,决定开展深部钻探验证工作;但是,根据现有地质资料选择钻孔位置的依据不充分。经研究决定,在认为有利成矿地段开展必要的物探工作寻找依据,以指导钻孔布置。

据现有地质资料,发现金矿化体赋存于硅化较强的褐铁矿化花岗岩之中。电参数显示该类岩石的电阻率在8.0~10.0×103Ωm之间变化,比围岩(花岗岩)视电阻率1.0~3.1×103Ωm高3倍以上,存在较明显的电性差异,具备开展电阻率的前提条件。为了研究异常细节,快速高效地取得验证成果,决定选择高密度视电阻率法开展测深剖面工作。

本次工作实际上共开展了3条高密度视电阻率测深剖面。其中8号剖面是最终布置勘探孔的剖面,对此做一介绍如下:

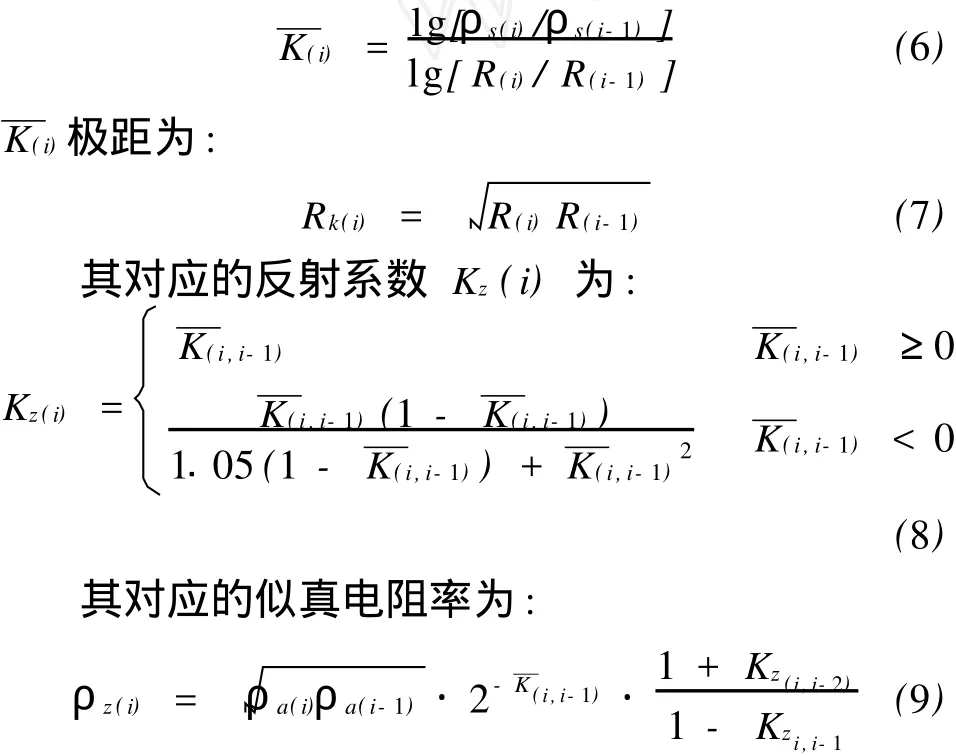

图3是采用该剖面高密度电阻率原始数据编绘的视电阻率等值线断面图。由图3可见,剖面中部存在两个近于直立的高电阻率异常。这两个高电阻率异常和激电中梯视电阻率剖面曲线上的高电阻率异常也不吻合(参照图4),两者中心相差约100m左右。近地表低电阻率异常近于水平分布,向下则差不多均近似呈直立。按此推断,该区的构造带几乎均近于直立,而从槽探揭露情况看构造带产状是倾伏的。因此说,图3的视电阻率断面等值线是畸变的。显然不能直接以此进行推断解释,也无法以此选择深部验证孔位。

图3 8线高密度视电阻率断面等值线

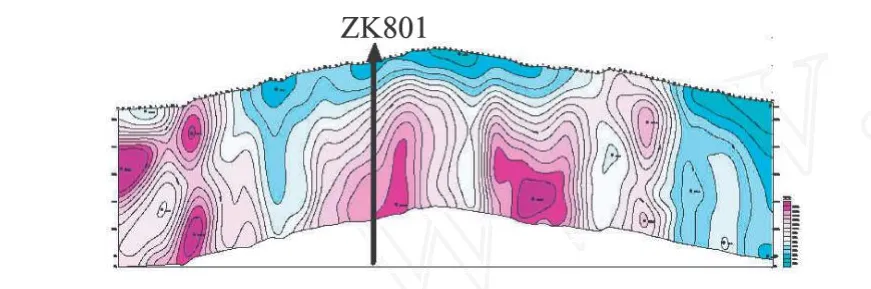

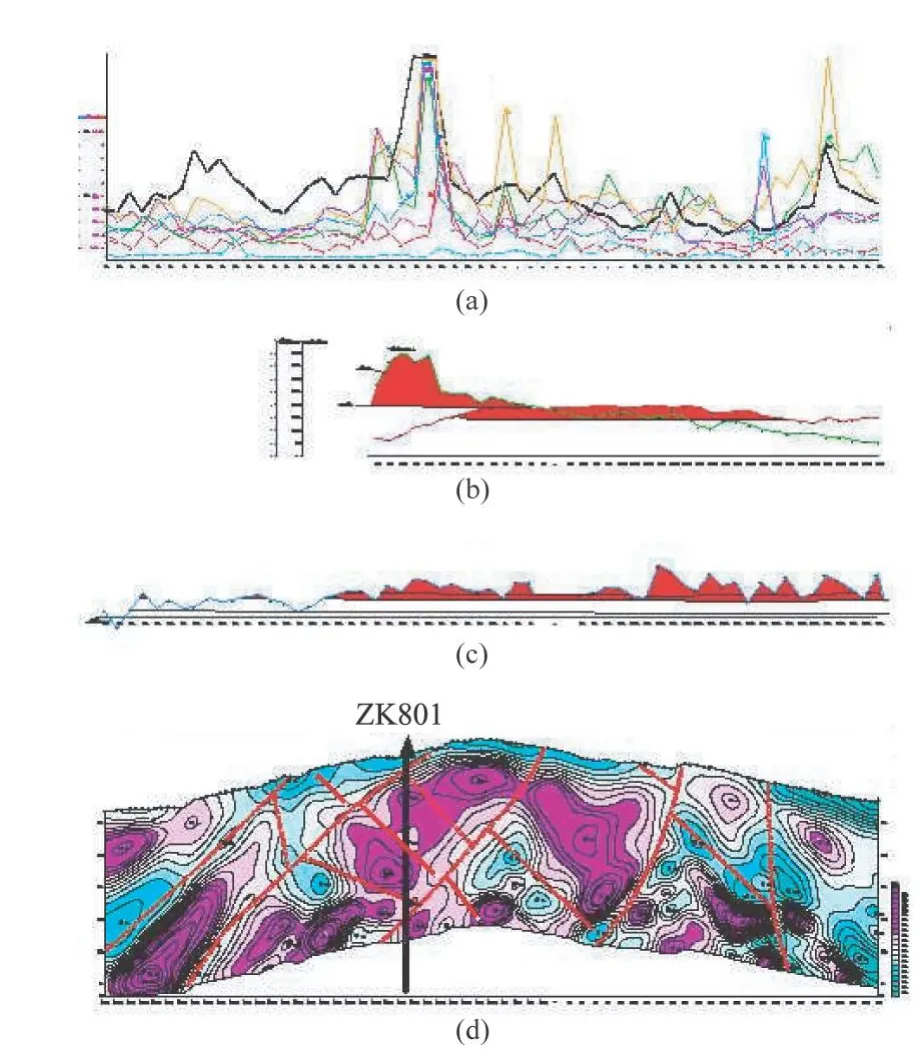

图4 8线地质物化探综合剖图

(a)Au、Cu等元素土壤化学曲线;(b)激电中梯视极化率、视电阻率曲线;(c)高精度磁测ΔT曲线;(d)高密度视真电阻率断面图等值线

为此,将高密度视电阻率数据采用反射系数法进行了视真电阻率转换。图4为该剖面的综合成果剖面图。由图4可见,在24~22点之间(ZK801钻孔)对应激电中梯剖面为高电阻率、低极化率、中等磁异常,而且该位置的Au、Ag、As、Pb等元素均呈较高含量异常。它们恰好与高密度视真电阻率断面等值线的、向北倾伏的高电阻率异常相对应。这个高电阻率异常中心存在若干高电阻率极大值点,其数值在5000~26000Ωm之间;对应于激电中梯剖面的视电阻率极大值在4500Ωm上下变化。结合地质资料进行,综合分析初步推断其可能为强硅化的(花岗岩)岩脉引起,可能与Au、Ag等矿体的形成有密切关系。此外,根据该断面的低电阻率等值线呈明显的线性分布的特点,以其极小值连线为主,并结合其等值线扭曲特征推断了若干构造带。这些构造带的产状,在剖面上十分清晰,分为两组。一组为向南倾早期构造,另一组是向北倾的晚期构造。这两组构造带均有可能与矿体有关,需要今后工作查明。

据上述推断,最后在该线的23号点布置了ZK801号钻孔。设计孔深300m,根据钻进情况实际钻进500.20m。

总的来讲,在这个位于Au-36异常的ZK801孔查证主要成果基本上与高密度视电阻率测深推测的构造破碎带、强硅化的岩脉相吻合。

(1)在孔深42.88~47.96m见到褐铁矿化硅化花岗岩,相当于地表矿体北倾,向下延伸部位,与设计钻孔见矿孔深较吻合,矿体沿钻孔向下倾斜控制厚度约80余米。

(2)根据高密度视真电阻率断面等值线推测:硅化为300m左右,钻探揭露为290.55m以上为硅化带分布;300m以上高密度电阻率测深推测的构造破碎带和断层,基本上与钻孔揭露情况一致。

(3)钻孔揭露的岩性为各种混合岩、片岩夹大理岩。根据高密度电阻率测深资料,结合相关的地质物化探资料,初步认为该孔可能是在已知的规模大、金品位高的麻山群余庆组地层之中;此外,据钻孔编录可知,矿化与层间破碎带关系密切。

这个验证结果,为本区继续立项开展查证工作提供了强有力的依据,也说明采用反射系数法处理高密度电阻率测深资料确实是十分有效的。

4 结束语

反射系数法应用高密度电阻率法数据处理在我院已有五年多的应用历史了。最初该方法的应用是在水文物探方面,由于反射系数法具有简单明了直观且无需昂贵的软件经济实惠。因此,随着经验的积累,近年来在地质找方面尤其是在寻找与高电阻率岩脉有关的金矿方面成果越来越显著,也越来越受欢迎。但是目前该方法的理论尚不完善,还有待于进一步研究与提高。

[1] 付良魁,李金铭.电法勘探教程[M].北京:地质出版社,1979.

[2] 李光辉,梁树昌.电测深反射系数法及其应用[J].地质装备,2009(2).

[3] 王建工.反射系数K剖面法及其应用[J].水工物探,1986.

[4] 李金铭,罗延钟,等.电法勘探新进展[M].北京:地质出版社,1996.

Abstract:In practical application,the data measuring by high-density resistivity method will have oscillatory distortion phenomenon because of rock formation nonuniform.In this paper,the authors put forward a new wethod-reflection coefficient method to elimiuate this phewomenon,introdule the computational method to achieve such conversion based on Excel programme and the application of this method in geological prospecting.

Key Words:high-density resistivity method;depth sounding;reflection coefficient;plausible resistivity

A New High-Density Resistivity Data Processing Method and its Application

SUN Jiafu,LIANG Shuchang

(The first Geological Prospecting Institute of Heilongjiang,Mudanjiang 157011,China)

P631.23

A

1009-282X(2011)03-0033-05

2011-04-21

孙甲富(1963-),男,黑龙江省龙江县人,1983年毕业于长春地质学校地质勘查及找矿专业,1989获得长春地质学院地质系普查找矿专业大学学历,现为中国地质大学(北京)在职硕士研究生,地质高级工程师,曾长期从事野外工作,主持编写过多份地质勘查报告与设计,现任副院长兼副总工程师,Tel:0453-6523796,E-mail:hljdkyy@ 163.com。