人地结合模式与农村经济效率

2011-09-19李佳妮肖六亿

李佳妮 肖六亿

人地结合模式与农村经济效率

李佳妮 肖六亿

结合劳动者和劳动对象这两种生产要素开创出一种分析生产效率的崭新模式——人地结合模式,将人的组织形式与地的组织形式排列组合起来讨论,证明“人分地合”的模式有利于生产率的提高,进而提出进行土地制度改革、推进土地流转以及进行户籍制度改革等对策建议。

农村经济效率;人地结合模式;人分地合

一、“人地结合模式”的提出

(一)模式介绍

威廉配第曾说:“土地是财富之母,劳动是财富之父”。此言一语点中了农村生产中的两大要素:劳动者及其劳动对象——土地。既然是“父母”,就应该把二者结合起来分析。任何仅研究土地的分配方式或者只关注人的行为约束都是片面的。因此除了研究农业,还应该研究农业劳动的主体——农民。而研究方法,除了从现象层面外,笔者还希望可以上升到理论层面,如果能够从各种制度安排中找出其内核,那么就可以把各种制度用同样的方法进行分析,甚至可以用这个模式去寻求新的路径。那么这样一个新的模式,将会具有普适的意义和创新的功能。

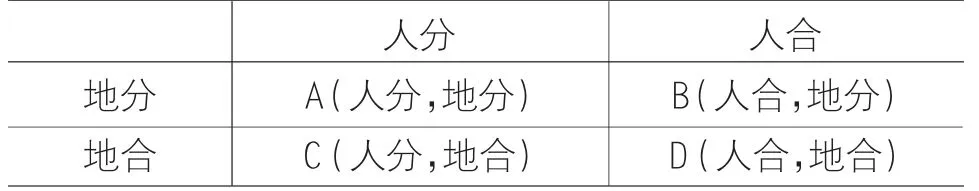

具体来说,人们应该如何去劳作,包括了两个层面:对人的界限和对土地的界限。人是应该集体耕作还是应该各自为营?土地应该大块集合耕作还是小块经营?那么依据这种人分、人合、地分、地合的线索,可以列出制度安排的几种排列组合,这样的组合类似于博弈中的支付矩阵。

图1 “人地结合模式”矩阵

图1 中横排表示土地的两种制度安排,是大块耕作还是分散经营,而纵列表示人的集合方式,是分开劳动还是合作进行。在这样的排列组合中,可得出四种基本的制度可行集:人分地分的制度为集合A,人合地分的制度集合为B,人分地合的制度为C,人合地合的制度为D。“地合”,顾名思义,即为土地集中,相对集中土地,规模经营土地;“地分”自然就是非集约化的耕作土地,最典型的就是家庭联产承包制的单门独户为生产单元的经营模式。其中,“人分”就是包含两层意思:分工和分流。分工实质上是空间上的转移,农民要么脱离土地从事手工业,养殖业等工作,离土不离乡,要么脱离农村进入城镇创业就业或县外劳务输出;分流实质上就是产业意义上的转移。土地集中后,大部分农民离开土地,从事非农产业的工作。这样的典型是国家鼓励工业化和农民工进入第二产业劳作。“人合”自然就是所有农民偏安一隅,一起在同一片土地上耕作。

(二)“人地结合模式”的历史展现

事实上,人地结合模式不是凭空而造的,它在现实当中也有着实践的支持。

1.土地改革时期

在1949年10月至1952年12月期间,我国新民主主义革命的主要目标是土地改革。早在1920年代,中国共产党就领导劳动人民在各根据地进行过土地改革运动(以下简称土改)。全国解放以后又在全国内广泛进行。政府废除了封建土地制度,实现了耕者有其田。土改完成后,3亿多无地或少地的农民得到了7亿多亩的土地,他们成为小块土地的所有者,从而实现了封建地主土地所有制向个体农民土地所有制的过度。这样的制度可以看出,土地改革以前是“地分”,各个地主享有自己的“庄园”;“人也分”,农民受雇出卖劳动力在小块土地上劳动。在土改完成后仍然是“地分”,地块被更多的农民所有;“人也分”,农民自己耕作。那么不难看出,土改时期的制度政策效果是在同一个制度集合中变动,即在A区域中变动。

2.合作化时期

土地改革完成后我国农村在微观层次上普遍建立了农民个体私有制,但是为了“克服很多农民在分散经营中所发生的困难,要使广大贫困的农民能够迅速地增加生产而走上丰衣足食的道路,使国家得到比现在多得多的商品粮食及其他工业原料,同时也就是提高农民的购买力,使国家的工业品得到广大的销路,就必须提倡‘组织起来’按照自愿和互利的原则,发挥农民互助合作的积极性,这种互助合作在现在是建立在个体经济的基础上(农民私有财产的基础上)的集体劳动,其发展前途就是农业集体化或社会主义”。①国家农委办《农业集体化重要文件汇编》(上册)。于是,在1953年1月至1957年12月间出现了农业合作化倾向。一般来说,我国农村土地集体化的过程可以分为初级合作社和高级合作社两个阶段。前一个阶段包括互助组和初级社阶段。后一阶段是指高级社阶段。通常认为,互助组和初级社没有改变土地个体所有的性质,高级社则将土地归合作社所有,建立了土地的集体所有制。在土地集体所有后,我们发现这个时候变成了“人合,地合”的集合,人民组织起来在合作社的大块土地上耕作。这样的政策组合效果,显然在D区域上。后来的人民公社时期,一大二公,自然也是“人合,地合”的极端表现。

3.家庭联产承包责任制时期

所谓家庭联产承包责任制,是在坚持农村土地集体所有制的前提下,将土地的所有权和经营权分离开来,土地的所有权仍然属于农村集体经济组织所有,土地的使用权则依据人口或劳动力的多少划分给农户承包经营。家庭联产承包责任制是对人民公社体制的改革和变革。在多种经营方式背后,我们看到了有趣的现象,农户承包经营后,仍然是农户自行耕作,土地由土地集体所有变成了家庭为单位的分割。这样一来,制度模式又回到了“人分,地分”的模式。

二、“人地结合模式”的效率分析

(一)各时期的效率

1.土地改革前后

尽管土地改革前后的制度都是在A区中变动,仍然极大地解放了生产力,调动了农民的积极性。“土地改革的首要意义在于生产关系的变革和生产力的解放,即把地主土地所有制转变为农民土地所有制,调动了农民的生产积极性,促进了农业经济的发展”。[1-4]西方学界在1970年代出版过两部相关著作,借助统计资料来考察土地改革对于中国农业经济发展的意义。[5]

在此我们要留意,在图1同一区中可能由于外生变量如交易成本的节约等因素,使政策的变动仍然符合帕累托改进。

2.土地改革到合作化

从土地改革到合作化经营的集合即从A到D的运动跳出了原本的A区,到达B区。这样也是一种帕累托改进,这样的制度符合市场经济的变革,缓解了人地关系的紧张。当然,在变动过程中如果出现极端情况,如人民公社这种共同体,变动太为极端,也是不利于生产率的提高的。

3.合作化到家庭联产承包

从合作化到家庭联产承包制的施行,是从D区又回到了A区。这样的一种变动,显然也是有利于生产效率的提高的。1970年代末至1980年代初,农村经济全面高速增长,1978~1984年全国粮食产出从3.05亿吨猛增至4.07亿吨,就是明证。1991年,农业总产值11621亿元,占社会总产值的26%,乡镇企业从业人员9609万人,占劳动力总数的16.5%。农民纯收入中来自乡镇企业的占18.4%。农民人均纯收入由1978年的133.6元上升到1991年的708.6元,农村居民的恩格尔系数由67.7%下降到57.6%。[6]在这一阶段,农业生产率进一步提高。

需要说明的是,虽然土地改革和家庭联产承包责任制仿佛是在同一个政策集合中,但是其制度效率却是天壤之别,这就是非土地制度因素使然。合作化和极左情况下的人民公社制度效率也是如此。因此,通过对土地制度的纵向分析结合人地模式,可以得到如下结论:当人地结合模式中制度处于同一区域时,生产效率仍然可能不同。我们知道,除了人地结合模式,还有许多其他的因素会影响生产力,如心理预期等诸多因素。这样的因素,不是本文讨论的范围,暂且当作外生变量。

当外在条件相同的情况下,人地结合模式中不同区域的变迁也会影响生产效率。

(二)提高效率的出路

在上面的分析中,历史精确地告诉了我们曾经有过的制度集合处于人地结合模式中的A、D区域。那么如果要实行新的政策,无外乎考虑B、C集合。

首先看B集合。这样的集合是一种“人合,地分”的模式。显然,这种方法的可行性会被现实所摈弃。试想,在原本就很小块的土地上配备大量的劳动力,自然会产生边际生产率递减的现象。

那么可以考虑的,就只剩下区域C了。这是一种“人分,地合”的模式。人分,上文已提到过,要么是“分工”,让最适合的人才到最适合的岗位;要么是“分流”,让剩余劳动力不维系在土地上,而是积极鼓励他们走向城市,学习新的技能开拓新的领域。地合,自然就是土地集中经营。

三、“人分地合”模式与国情

不难发现,历史的实践已经将A、D区域的人地结合模式顺次演练了一番,而目前已经难以发挥其制度优势,而B区域明显是不符合发展趋势的,那么剩下的C区域是新中国成立以来从未付诸实施过的新领域,从劳动者的分工分流和土地的集中经营来看,这样一个模式具有其独特的制度优势和操作优势。因此笔者认为,处于矩阵中的C区域是最有利于生产率发展的黄金区域。具体可以从以下三个方面阐述:

(一)“人分”的绩效分析

我国耕地容纳不了庞大的人口基数。截至2010年年底我国耕地总数不足18.26亿亩,然而农民却有8亿,如果将所有的农民都约束在土地上,人均耕地面积不到世界平均水平的一半,至少有1/3的省市人均耕地面积甚至不到1亩。[7]由此可见,我国有限的耕地容纳不了如此多的人口。如果适当鼓励农民分工和分流,自然可以促进生产效率的提高。

(二)“地合”的绩效分析

土地分散制约了农业生产率的提高。众所周知,农业技术进步是推动二元经济结构转变的基础条件。但是现在中国一些农村仍然操持着两千年前我们祖先发明的犁、镰刀、锄头等原始生产工具。究其原因其实是分散的土地无法实现大规模的机械化操作。如果土地可以集中成整体,就适合集约化的生产,提高生产效率。

(三)“人分地合”的现实成就

在农地的规模效益和市场化要求下,在家庭承包经营的基础上,土地流转从农户自发到有组织的依法引导,从零星分散流转到小块连片流转,逐渐呈现规模化的趋势。截至2008年年底,浙江省嘉兴市秀洲区土地流转面积达86296亩,其中规模经营100亩以上的有22000亩。土地集中流转让农户获得了实实在在的收益。秀洲区陡门村的土地集中流转,以每亩600元/年的收益金支付给土地流出农户,比家庭分散小规模经营,每亩至少增加收入250元。陡门村27个组,865户农户,土地流转面积6923.41亩;已签订流转协议778户,占总户数89.94%,流转面积6515.26亩,占总面积的94.1%。按总面积测算,土地流转后,实际增加农民收入173万元。同时,土地流出农户还享受到城镇居民社会养老保险。此外,东北以及河北的部分农户还进行了土地有限集中的试点运动,一个家庭承包几百亩农田,取得了不小的收效。根据刘凤芹对东北农村土地规模经营的研究还可以得出,家庭总收入与种植亩数强正相关。一般种植100亩粮食作物,净收入可达4万元钱,这个收入对一个农村4口之家来说已达到小康水平。若种植400亩以上的土地,净收入可达10万以上,这个收入无论在农村还是城市都属于富裕家庭。但种植100亩以下的农户,则仅解决温饱。

(四)“人分地合”利于统筹城乡发展

改革开放之前,二元经济结构与计划经济体制同时存在,劳动力不能在城乡之间自由流动,资源配置效率低;改革开放后,二元经济结构转变与经济体制转轨相伴随。[8]如果采取“人分”的结构,那么农村劳动力将会实现自由的流动,这种资源的优化配置,必然会促进效率的提高。

四、提高农村生产效率的对策建议

本文的结论十分明显,在其他因素一定的条件下,中国的农村生产率取决于人与地结合的模式。通过历史分析方法,笔者探讨出了处于人地结合模式中C区域的制度,即“人分,地合”模式符合提高生产率的要求。那么要达到此目标,可以从以下两方面加以着力:

(一)致力于实现“人分”

针对我国农户经营规模小、兼业化程度较高的现状,首先要对农民进行分工分业。鼓励剩余劳动力外出打工,而留守农村的农户,也要改变其“小而全”的劳作方式,培养其技能进行职业上的分化,鼓励农民发展其他副业,如牧业、渔业、养殖业等等。这样一来,农民就会“术业有专攻”,促进生产率的进一步提高。其次,应该进行户籍制度改革,允许农民自主进城定居。在户籍价值重构后,农民就会享有和城市市民一样的社保待遇,从而达到分散人流的目的。总体说来,要实现“人分”,主要是遵循农民意愿,要秉承农民自愿的原则,这样的选择可以从根本上提高他们的收入,他们才会欣然地脱离土地,才会实现“人分”的文明进程。

(二)致力于实现“地合”

从制度层面上讲,国家要加大力度扶持土地流转。有人说过,我国农业就总体而言仍然严重滞后,劳动生产率低,商品率低,效益低,竞争力弱,根本原因是分散经营,规模小,户均耕地仅为0.5公顷左右,相比于美国、加拿大每个农场的耕地经营规模几百、上千公顷是极其微小的”。[9]试想,国家如果制定新的《土地承包法》,必然会促进农村生产率的大幅提高,因为土地流转可以把小户分散经营的土地集中于有农业种植经验的经营者进行统一耕作、种植和收割,可以提高农业的科技化水平,降低农业成本,促进效益提高。所以,首先要在立法上给予农民进行土地经营权的转包、转让、出租、联营等权利;再明确界定流转收益和税费权力。

再从技术层面上讲,可以在当今农民有能力进行土地转置的情况下,根据地域条件将土地进行整合,如将45°以下的丘陵整顿为平地与平原共同耕作,或许可以进一步提高生产率。

[1]赵效民.中国土地改革史(1921-1949)[M].北京:人民出版社,1990.

[2]董志凯.解放战争时期的土地改革[M].北京:北京大学出版社,1987.

[3]杜润生.中国的土地改革[M].北京:当代中国出版社,1996.

[4]张永泉.中国土地改革史[M].武汉:武汉大学出版社,1995.

[5]V ictor D.Lippit.Land R eform and Economic D evelopment in C hina:a Study of Institutional C hange and D evelopment[M].N ew Y ork:International Arts and Science Press,1974.

[6]万宝瑞.进一步解放和发展农村生产力[J]. 农业经济问题 2003,(7):23.

[7]范晓春,李春生.关于入世与中国农民收入问题的几点思考[J].生产力研究,2003,(3).

[8]蔡昉.中国经济面临的转折及其对发展和改革的挑战[J].中国社会科学,2007,(3).

[9]郑有贵.中国经济发展论坛[P].北京:中国经济出版社,2005:78.

[责任编辑:李君安]

The Mode Combining People and Land Versus the Rural Economic Efficiency

LI Jia-niXIAO Liu-yi

Chinese low rural economic efficiency is very disturbance.Academic discussions about what is the decisive factors to influence the productivity and what we should do are often confined to agriculture at the expense of ignoring economic principle part——farmers and the study of them.What’s more,they just take the direct experience from the existing problems,but do not take the institutional arrangements to the level of theory.Therefore,this paper targets the workers and labor objects to create a new kind of mode combining people and land,which integrates the organization of human and land,and come to the conclusion that“People subdivision and land integration”is good for productivity.And then it makes the policy recommendations,namely,promoting the land reform,land transfer as well as the reform of household registration system and so on.

rural economic efficiency;the mode of combining people and land;people subdivision and land integration

F301.2

A

1673-8616(2011)02-0058-04

2010-10-11

李佳妮,中南财经政法大学经济学院硕士研究生(湖北武汉,430223);肖六亿,湖北师范学院经管学院教授、博士(湖北黄石,435002)。