汉语和藏语复音拟声词的比较研究

2011-09-18王用源施向东

王用源,施向东

(1.天津大学文法学院,天津 300072;2.南开大学文学院,天津 300071;3.南开大学汉语言文化学院,天津 300071)

汉语和藏语复音拟声词的比较研究

王用源1,2,施向东3

(1.天津大学文法学院,天津 300072;2.南开大学文学院,天津 300071;3.南开大学汉语言文化学院,天津 300071)

汉语和藏语复音拟声词的结构形式非常丰富,汉语拟声词有AA、AB、AABB、A里BC、ABCD形式,藏语则有AA、AB、ABB、AABB、ABAB、A'BAB等形式。经比较分析,汉语和藏语复音拟声词的结构形式和语音造词手段极为相似,而衍生方式不同,词形上都存在一词多形现象,在造词功能、音节结构等方面也具有很强的共性,这些共性特征都有别于其他语系语言。

汉语;藏语;复音拟声词

现代意义上的汉语拟声词研究始于《马氏文通》,此后主要围绕拟声词的类属、构成、句法功能、分类等方面进行描写的。20世纪40年代,王力对汉语的拟声现象以及拟声的语言形式进行了深刻的分析和详细的描写,之后,拟声词的研究逐渐受到重视。20世纪80年代是汉语拟声词研究的一个高峰期,耿二岭的《汉语拟声词》[1]一书从拟声词的类属、形象色彩、词法特点、句法功能和演变等方面进行了专门研究;马庆株的《拟声词研究》[2]一文从词法特点、音韵构成和语法功能等角度观察了汉语拟声词。20世纪90年代以后出现了一些关于拟声词研究的综述文章。有关藏语拟声词的研究则比较少见,正如扎雅·洛桑普赤在《藏汉拟声词之异同比较》一文中说:“在藏语言史上,对拟声词的论述不及汉语明确、丰富,并且在藏语修辞学、语格及词性学等学科中并未见有专门的分类和说明,更谈不上对此进行过专门的研究。”[3]

所谓拟声法,是指“取一两个或两个以上的音节,把它们缀连起来发音,使这整体的声音模拟某种事物现象,从而能指明该事物现象,形成一个词”[4]。用这种方法构造出来的词,有人叫做“拟声词”,有人叫做“象声词”。拟声词是具有丰富表现力和独具特色的一类特殊词。汉语拟声词产生于先秦,并沿用至今;藏语拟声词历史也比较悠久,且构词方式丰富,规律性较强,甚至扎雅·洛桑普赤还认为:“从藏、汉拟声词的数量上看,藏语拟声词比汉语拟声词更为丰富。”[3]

从音节角度看,拟声词可分为单音拟声词和复音拟声词两类。

一、汉语复音拟声词的构词方式

1990年,刘叔新依照由语音材料所造成的声音同所模拟的对象的关系,将拟声法分为示音型和表事物型两类,并且将表事物型的拟声词称作“音征词”。音征词一般是“用模仿事物或动作的声音方法去指明这些事物或动作而成的词”[5],如“嘀咕、知了、布谷、蝈蝈儿、轱辘”等。王吉辉认为,不宜把“音征词”看作“象声词”[6]。笔者认为,音征词最初是采用语音来构造的,但它们在词类和语法功能等方面都有别于典型的拟声词,因此,不宜把“音征词”看作“拟声词”。

按照拟声词的结构方式,可将汉语复音拟声词大致分为以下5种形式。

(1)AA式。AA式复音拟声词基本上是叠音型拟声词。叠音拟声词一般以叠音的形式而不以单音的形式出现,带有浓厚的书面色彩。它们一般不单独使用,多出现在汉语书面语和一些固定词语中,如:流水潺潺、书声朗朗、喃喃自语、嗷嗷待哺、喋喋不休。

(2)AB式。汉语AB式拟声词有些存在双声、叠韵的关系,有些则没有这种关系,如“滴答、劈啪、轰隆、丁零、咕咚、扑通”等。正如耿二岭所说:“汉语里AB式拟声词的语音结构颇有特色,它们大都利用双声或叠韵形式构成。从汉语史来看,这种造词法是有传统的。”[1]汉语AB式结构的复音拟声词最多,以此为基式,通过重叠还可以产生各种各样的重叠形式,它们是这些基式的词汇变体。不同的AB式结构可以有不同的重叠形式,如:轰隆—轰隆隆、轰轰隆隆、轰隆轰隆;噼啪—噼啪啪、噼里啪啦、噼噼啪啪;滴答—滴滴答答、滴答滴答。有学者将一些 ABB式结构也视为“词”,如刘叔新的《汉语描写词汇学》中列举了“呼啦啦、扑啦啦、哗啦啦、呼噜噜”,马庆株认为:“ABB式拟声词可以看作只重叠了B音节的单纯拟声词”,又说“ABB式介于单纯与合成的两类之间”[2]。《现代汉语词典》只收录“哗啦、呼噜、呼啦”等,这一重叠形式也可视为AB形式的变体。

(3)AABB式。由这种重叠方式产生的拟声词不多,多数是双音节拟声词的重叠形式。只有极少数AABB重叠形式可视为词,它不存在基式或与基式意义存在较大差别,如:啾啾唧唧、叽叽喳喳、嘻嘻哈哈。

(4)A里BC式。“叽里呱啦、劈里啪啦、稀里哗啦”等这些四音节的拟声词,都有一个“里”,有人把它看作中缀,刘叔新认为,不能把“里”看作中缀,笔者也持相同观点。在“糊里糊涂”等形容词中嵌入的“里”一般有两种作用:一是衬音;二是增强语气及贬义色彩。在拟声词中,没有增强语气及贬义的色彩,只是个衬音。有时“里”写作“哩”,从形式上看“哩”像个“拟声词”,A里BC式拟声词的“里”视为衬音较妥当。

(5)ABCD式。这类格式的拟声词很少见,正如耿二岭所说的那样:“从字面上看似乎杂乱无章,可是读起来却能调利唇吻,琅琅上口,原因就在于这种格式的词,往往是把双声叠韵关系相互间杂而成。”此外,还有极少“A里AC”、“ABCB”式拟声词,不具有代表性,暂不予讨论。

二、藏语复音拟声词的构词方式

《藏汉大辞典》[7]对词条一般划分词性,并将词性划分为11类,但没有拟声词。根据其收录情况来看,它收录了一些复音拟声词,同时也收录了拟声词的不同变体,而单音节拟声词收录甚少。

王联芬的《藏语象声词浅谈》[8]一文描写了藏语拟声词的特点,介绍了藏语拟声词A、AA、AB、AAA、ABB、ABAB、AABB、ABCB 等8种结构方式,跟汉语类似,这些拟声词是否都具有“词”的资格还有待商榷,有些重叠形式可能是非重叠形式的词汇变体。

按照拟声词的结构方式,可将藏语复音拟声词分为以下6种形式。

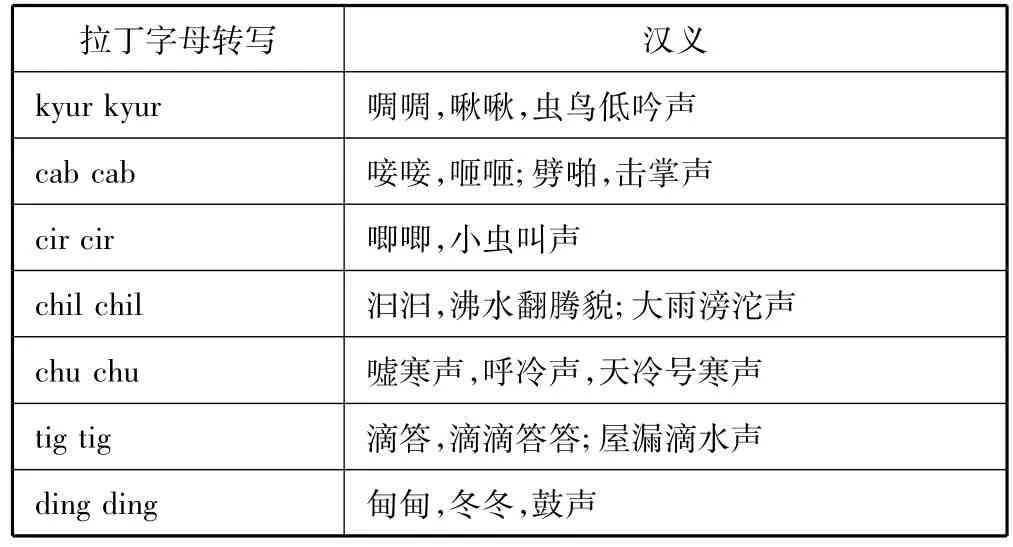

(1)AA式。AA式是藏语拟声词常用的构词形式,这类拟声词数量较多。一些AB式汉语拟声词在藏语中也用AA式,藏语多使用两个单音节重叠来表示一种连续的声响(见表1)。

表1 藏语AA式拟声词形式

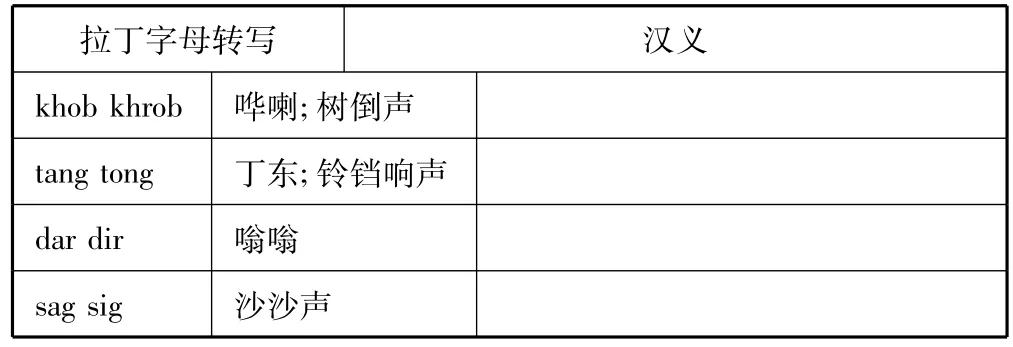

(2)AB式。根据A与B之间的语音关系,可将藏语AB式拟声词再进行分类。藏语大多数AB式拟声词前后音节存在双声的关系(见表2)。

表2 藏语AB式拟声词双声形式

有些藏语AB式拟声词前后音节不存在双声的关系,少数存在叠韵关系(见表3)。

表3 藏语AB式拟声词叠韵形式

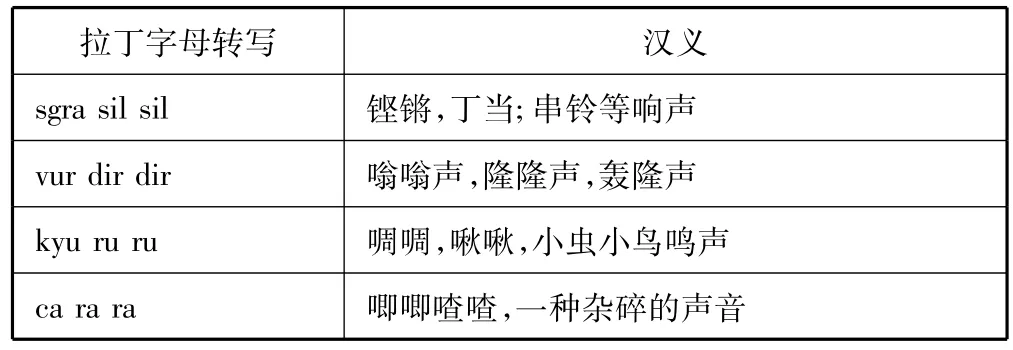

(3)ABB式。ABB式结构的拟声词,在藏语中比较多,使用的范围也比较广(见表4)。

表4 藏语ABB式拟声词形式

藏语ABB式拟声词的A和BB多为叠韵关系,且BB 的声母多为 r和 l,如“ra ra、ri ri、ru ru、lo lo”,除上面列举的拟声词外,还有kyi ri ri(蟋蟀鸣叫声)、tha ra ra(东西倾倒的声音)、phyur ru ru(水、气挤出的声音)等。这不同于汉语拟声词的ABB形式,藏语中BB的功能类似双音节准词缀,马庆株则将藏语ABB式视为基本形式在前、重叠形式在后的顺向的变声重叠。

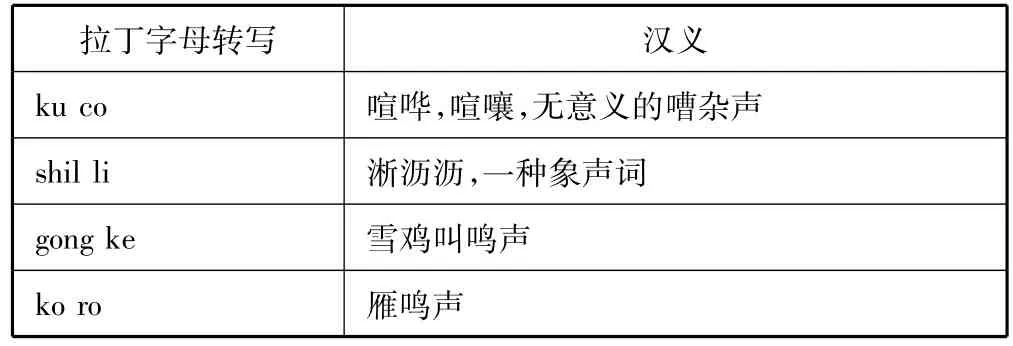

(4)A'BAB式。藏语A'BAB式拟声词(见表5)。

表5 藏语A'BAB式拟声词形式

藏语A'BAB式的构词规律有多种情况。ku co ca co存在基式ku co(喧哗,叫嚣),“-ca co”音节是根据音节“co”产生的。khral le khrol le存在基式“khral khrol”,《藏汉大辞典》同时收录,并在khral khrol词条下标注为“简称”。rdag sgra rdig sgra一词不存在基式。

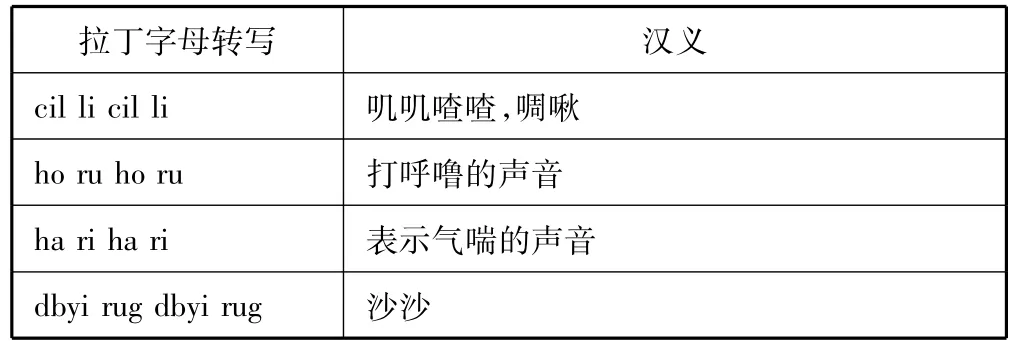

(5)ABAB式。ABAB式拟声词表示连续不断的一串回环声音(见表6)。

表6 藏语ABAB式拟声词形式

(6)AABB式。藏语 AABB拟声词很少(见表7)。

表7 藏语AABB式拟声词形式

三、汉语和藏语复音拟声构词比较分析

拟声词是以现实生活中的自然声音为造词基础的,客观现实中的自然声音又是千变万化的,所以它们的语音结构方式也非常丰富。笔者将从结构格式、词形、语言的系统性以及语言外部因素等方面比较汉语和藏语拟声词的构词异同。

从语音结构格式来看,自然界的声音多种多样,并非都整齐划一,汉语和藏语都用自身有限的语音结构格式来模拟大自然的各种声响。汉语和藏语都利用其高度概括性的特点,用少数结构格式即可达到一定的概括效果。汉语复音拟声词有AA、AB、AABB、A里BC、ABCD等形式,其中AB式最多,而藏语则有AA、AB、ABB、AABB、ABAB、A'BAB 等形式,其中 AA 式最多,AB式次之。汉语AB式拟声词多采用双声或叠韵为语音造词手段,藏语AB式拟声词则以双声居多,叠韵较少。汉语ABB式一般视为AB式的变体,而藏语ABB式因“BB”的独特性,可将ABB视为一个词。汉语“A里BC”中有衬音“里”,这是藏语没有的,在《汉藏对照词典》中汉语的“A里BC”大多对照藏语的“A'BAB”。藏语“A'BAB”的构词方式十分独特,这是藏语联绵词的一种构词手段。若与其他语言进行比较,汉语和藏语的拟声词具有很多共性特点。从结构格式来看,汉藏语拟声词AA、AB式较多。俄语拟声词AA式多,而AB式却很少,AABB式几乎没有。

自然界的声音无穷无尽,千变万化,要运用有限的拟声词来描摹各类声响,汉语和藏语拟声词的衍生方式存在一定的区别。汉语拟声词的衍生受汉语语法特点的影响,一般采用重叠形式进行衍生,如“噼啪——噼啪啪、噼里啪啦、噼噼啪啪”。耿二岭认为:“汉语象声词的语音结构形式既具丰富性,又具规律性。所谓规律性,主要指它总是在不超过‘四字格’的范围内衍生各种格式,且格式有限,整齐匀称。”[9]藏语拟声词的衍生除了使用重叠方式外,还采用一些语音手段,如“khral khrol”(琅珰,丁当)衍生出“khral le khrol le”(琅珰,丁当),也就是藏语联绵词的衍生方式。

从拟声词的词形来看,拟声词是对某种声音的摹拟,词形只是声音的载体,一词多形的现象就不足为奇。汉语拟声词的词形变化多样,具有不定型的特点,如丁东、丁冬、叮咚,嘀嗒、滴答,叽叽喳喳、唧唧喳喳。“刘月华等主编的《实用现代汉语语法》把拟声词分为定型的和非定型的两大类,认为定型的多用于书面语而非定型的多用于口语,非定型的其语言形式和书写形式都不太固定。”[10]藏语拟声词同样存在词形不定型的问题,如“cab cob”也可写作“cab cab”。但是汉语和藏语拟声词的词形异形存在形式上的区别。汉语拟声词的异体一般是同音异形关系,结构格式不发展变化,如“AB式”的异体还是“AB式”;而藏语拟声词的异体不是同音异形关系,而是添加的元音符号有别,结构格式将发展变化,如“AA式”的异体则可能变为“AB式”。藏语中还有少数拟声词是后加字的有无之别,如“chem chem”(铿锵,乐器发声状)与“chems chems”(铿锵,乐器发声状)是有无后加字“s”之别、“khro lo lo”(冬冬)与“khrol lo lo”(冬冬)是有无后加字“l”之别。这种情况汉语里也存在,如“叽叽”和“唧唧”,后者是入声,二者为有无韵尾之别;“嘀玲玲”和“叮玲玲”,“叮”也比“嘀”多了鼻音韵尾。

从语言的系统性来看,每一种语言都有自己的系统。从语音系统看,拟声词无论模拟何种自然声音,总是从本语言的语音系统中选取材料,一般都要求符合其所属语言的语音系统而不能破坏这个系统:一方面拟声词的语音一般不会使用该语音系统中没有的音位;另一方面拟声词的音位组合方式也不会使用该语音系统中没有的结构。藏语的拟声词完全体现了这一点,毋庸赘言;汉语口语中,有些拟声词是没有恰当的汉字可以来书写的,如 bia[pia]、biang[piaŋ]、duang[tuaŋ]、mer[mər]等,但其音节结构没有超出汉语音节结构模式的范围。这种现象,古代称为“有音无字”,无论是在记录古代汉语音节的等韵图上,还是在现代汉语的音节表上,都是有这种音节的位置的。汉语拟声词恰好是充分挖掘了汉语语音系统资源的潜力来发展自己的。再从造词功能来看,汉藏语的拟声词都具有较强的造词功能,在词法学造词法、句法学造词法和语音学造词法方面都有所体现。汉语和藏语的一些拟声词能作为构词成分进行构词,汉藏语一般采用拟声语素与其他词根语素组合为合成词,属于复合法。俄语一般是在拟声语素上加某些形态标志(词缀语素)构成它类词,属于附加法。而在英语构词法体系中,拟声词则很少充当它类词的构造原料,其造词功能主要表现在通过兼类或转类来构造新词。

从语言外部因素来看,拟声词的存在有它的社会心理基础。拟声词是世界上绝大多数语言都具有的,其产生、创制和使用都与整个人类社会息息相关,因此,拟声词与其他词汇一样,具有鲜明的社会性。由于各民族的生活环境和生活方式各有不同,各民族语言中的拟声词在语感上是有一定距离的。根据生活方式、习惯的需要,不同语言对自然声音的模拟精粗有别。扎雅·洛桑普赤在《藏汉拟声词之异同比较》一文中认为,藏语拟声词在表达声音特点的效能方面比汉语拟声词更为细腻、恰当和惟妙惟肖;在拟声词的数量上,藏语拟声词比汉语拟声词更为丰富,扎雅·洛桑普赤将其原因归结为两个民族的文化背景、思维方式以及生存环境的不同。此外,藏文属于拼音文字,在记录拟声词方面可能比汉语有优势。

[1] 耿二岭.汉语拟声词[M].武汉:湖北教育出版社,1986.

[2] 马庆株.著名中年语言学家自选集:马庆株卷[M].合肥:安徽教育出版社,2002.

[3] 扎雅·洛桑普赤.藏汉拟声词之异同比较[J].西藏研究,2005(3):44-49.

[4] 刘叔新.汉语描写词汇学[M].北京:商务印书馆,1990.

[5] 北京大学语言学教研室.语言学名词解释[M].北京:商务印书馆,1960.

[6] 王吉辉.词汇学丛稿[M].北京:中央文献出版社,2001.

[7] 张怡荪.藏汉大辞典[M].北京:民族出版社,1993.

[8] 王联芬.藏语象声词浅谈[J].青海民族学院学报:社会科学版,1988(4):70-73.

[9] 耿二岭.汉语象声词的民族特点[J].天津大学学报:社会科学版,1999(2):151-155.

[10] 王艺玲.拟声词研究综述[J].淄博师专学报,1995(1):84-87.

Comparative Study of Chinese and Tibetan Polysyllabic Onomatopoeia

WANG Yong-yuan1,2,SHI Xiang-dong3

(1.School of Liberal Arts and Law,Tianjin University,Tianjin 300072,China;2.School of Literature,Nankai University,Tianjin 300071,China;3.School of Chinese Language and Culture,Nankai University,Tianjin 300071,China)

Both Chinese and Tibetan polysyllabic onomatopoeia have abundant forms of word building.Chinese has forms of AA,AB,AABB,A-li-BC and ABCD while Tibetan possesses forms of AA,AB,ABB,AABB,ABAB,A'BAB,etc.Through comparison,Chinese and Tibetan polysyllabic onomatopoeia resemble each other in word-building forms and phonetic-based word formation but differ in derivation.Besides,it is detected in both languages that one word can be expressed in many forms.Chinese and Tibetan also have many common features in word-formation capacity and syllable structures,which makes them different from languages of other language systems.

Chinese;Tibetan;polysyllabic onomatopoeia

H214

A

1008-4339(2011)01-0053-04

2009-06-02.

王用源(1980— ),男,博士研究生,讲师.

施向东,hyshixd@nankai.edu.cn.