中西医结合三联法整体治疗慢性重型肝炎191例疗效观察

2011-09-13耿兰书戚忠玺刘吉祥贡桂英李维昌

耿兰书 戚忠玺 刘吉祥 杨 军 贡桂英 李维昌

(河北中医肝病医院,石家庄市京石高速公路正定出口处,050800)

慢性重型肝炎是慢性肝炎或肝硬化发展至后期,以肝功能失代偿、肝衰竭为主要表现的危急重症,是我国重型肝炎中的主要类型,预后极差,病死率高。我们系统总结了近几年我院中西医结合治疗该病的临床经验教训,现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 本组191例患者为我院2004年1月-2009年6月收治患者,均符合2000年第10次全国病毒性肝炎及肝病学术会议所颁布的病毒性肝炎防治方案(试行)中慢性重型肝炎的诊断标准[1]。其中男性153人,女性38人;年龄21~72岁。乙肝病毒(HBV)感染者163例,HBV合并甲肝病毒(HAV)、丁肝病毒(HDV)、戊肝病毒(HEV)感染分别为 7、3、3例,丙肝病毒(HCV)感染者4例,病因待查者6例,酒精性肝病5例。按慢性重型肝炎分期,早、中、晚期分别为33、80、78例。患者均为肝硬化,其中合并腹水165例,自发性细菌性腹膜炎(SBP)70例,肝性脑病41例,电解质紊乱71例,肾功能不全38例,消化道出血22例,休克7例,胸水和肺部感染各9例。住院天数7~81天,平均29.6天。

1.2 治疗方案 均采用中西医结合三联法治疗,即在西医支持及对症治疗的基础上,以院内中药制剂整体施治,以降酶退黄、调节免疫功能、调整蛋白比值、缓解门脉高压、软肝缩脾、利水、止血等,同时针对临床上的突出矛盾如昏迷、高黄疸、肾衰、顽固性胸腹水等,配合中药汤剂口服或灌肠辨证施治,多途径给药、多靶点治疗,具体如下:1)西医治疗包括:支持疗法如保证基本热量、补充白蛋白、新鲜血浆等;胸腺肽α1调节免疫功能,少数早期患者短期应用糖皮质激素如地塞米松;部分患者选择抗病毒治疗(替比夫定、恩替卡韦、拉米夫定单用或联合阿德福韦酯);甘草酸类、还原型谷胱甘肽、苦黄注射液、舒肝宁注射液、促肝细胞生长素、思美泰等保肝抗炎、降酶退黄;并积极防治各类并发症,如乳果糖口服防治内毒素血症,精氨酸、支链氨基酸、甘露醇防治脑水肿,第3代头孢菌素、氟喹诺酮类抗菌药抗感染,制酸剂、生长抑素类等防治出血;奥曲肽结合白蛋白等防治肝肾综合征,以及维持水电酸碱平衡等。2)中成药院内制剂:主药“舒清丸”(赤芍、瓜蒂、五灵脂、白矾、大枣、茵陈等)清利湿热、解毒化痰、活血健脾,以退黄为主,每次3~7.5g,每日3次;配合银柴强肝胶囊或丹参强肝胶囊(银柴胡、丹参、板蓝根、当归、白芍、连翘、紫参、黄芪、醋鳖甲、熟地黄、杜仲、栀子、片姜黄、甘草等)滋阴清热、化瘀解毒,清利湿热、益气养血,抗肝纤维化、改善肝功能兼以抑制HBV复制,每次7粒,每日2次;健脾养胃胶囊(党参、白术、柴胡、厚朴、茯苓、鸡内金、砂仁等)益气健脾、理气和胃,顾护胃气、改善消化道症状,每次5~7粒,每日3次;消臌软坚丸(黄芪、泽泻、猪苓、车前子、厚朴、白术、茯苓皮、丹参、醋山甲、鳖甲等),益气健脾、利水渗湿、化瘀通络,以消除腹水为主,每次7.5克,每日3次;益血宁胶囊(三七、栀子、阿胶、黄芪、牡丹皮、熟地黄、仙鹤草、地黄、黄芩、茜草炭、砂仁等),凉血止血、补血活血、健脾补肾,提升血细胞、止血为主,每次3粒,每日3次;肝胃欣胶囊(人参、大黑豆、当归、丹参、黄柏、栀子、大枣等),补气健脾、养血柔肝、益肾解毒,调节免疫功能、调整蛋白比值,用于低蛋白血症或因胃部炎症、溃疡暂不能服舒清丸者,每次5粒,每日3次等。以上诸药根据病情选用。3)中药汤剂口服或灌肠:根据四诊按“黄疸”辨证分为6型,即湿重于热(茵陈、栀子、田基黄、茯苓、紫苏梗、车前草、藿香等)、热重于湿(茵陈、黄柏、田基黄、赤芍、生大黄、炒枳壳、白茅根等)、湿热并重(茵陈、栀子、茯苓、炒枳壳、生大黄、黄柏)、阴黄证(茵陈、白术、田基黄、紫苏梗、炙甘草、附子等)、瘀胆型(茵陈、赤芍、生大黄、牡丹皮等)和体用同调方(生黄芪、北沙参、白芍、赤芍、郁金、茵陈、薏苡仁等)分别进行辨治。另外根据并发症情况酌情选用以下方药灌肠治疗:肾功能不全者,予通腑泄浊汤(大黄、牡蛎、蒲公英、泽泻等)高位保留灌肠,通腑泄浊、解毒利水,以使瘀毒分消走泄;肝性脑病者,予退黄降氨汤(大黄、赤芍、蒲公英)低位保留灌肠,以清热解毒、清营开窍;对内毒素血症,予化瘀解毒汤(大黄、赤芍、蒲公英、茜草、生地黄等)低位保留灌肠,以清热解毒、凉血化瘀。

1.3 观察指标 症状、体征变化;肝功能(AST、ALT、TBil、Alb、Glb、CHE);凝血功能(PT、PTA)、电解质、肾功能(BUN、Cr);病毒复制指标(HBVDNA、HBeAg);血常规;影像学检查等。

1.4 疗效评定 目前尚无统一的慢性重型肝炎疗效判定标准,参考文献拟定。显效:治疗后乏力、腹胀、纳差等症状明显减轻或消失,TBIL<85.5μmol/L,PTA>50%;有效:治疗后乏力、腹胀、纳差等症状有所减轻,同时伴有下列之一者:TBIL<171.1μmol/L,或比治疗前下降200μmol/L以上;PTA较治疗前上升幅度达30%以上,同时另外一项指标较治疗前没有恶化者;无效:未达到上述标准或死亡者。

1.5 统计学方法 采用t检验。

2 结果

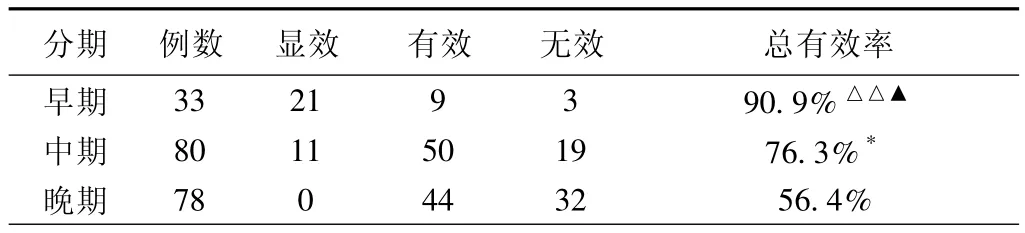

2.1 治疗前后疗效比较 191例患者中,显效35例,有效110例,无效46例,总有效率75.9%,无效率24.1%。其中总有效病例:早期30例,中期61例,晚期44例,总有效率分别为 90.9%(30/33)、76.3%(61/80)、56.4%(44/78),早期疗效明显好于中晚期。见表1。

表1 治疗前后各分期疗效比较

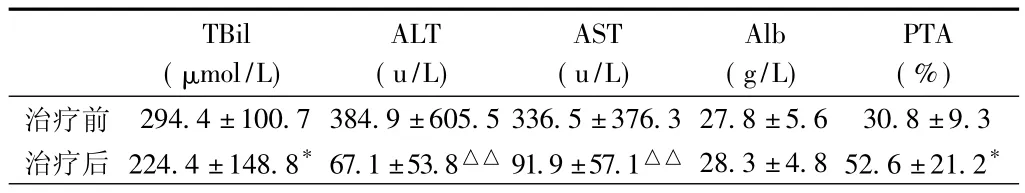

表2 治疗前后肝功、PTA的比较(s,n=191)

表2 治疗前后肝功、PTA的比较(s,n=191)

注:治疗前后比较:*P<0.05,△△P <0.01。

TBil(μmol/L)ALT(u/L)AST(u/L)Alb(g/L)PTA(%)治疗前 294.4±100.7 384.9±605.5 336.5±376.3 27.8±5.6 30.8±9.3治疗后 224.4±148.8*67.1±53.8△△ 91.9±57.1△△ 28.3±4.8 52.6±21.2*

2.2 治疗前后肝功、PTA变化情况 见表2。经治疗,TBil、ALT、AST、PTA 改善明显,与治疗前相比均有显著差异(P<0.05,P<0.01),Alb虽有一定改善但差异不显著,可能与治疗时间尚短,肝细胞功能衰竭、合成功能难以在短期内得到根本改善有关。

2.3 119例HBV复制者给予抗病毒治疗,选择核苷(酸)类似物之一(替比夫定、恩替卡韦、拉米夫定单用或联合阿德福韦酯),结果有效96例,无效23例,有效率80.7%,似优于全组总有效率,提示对于HBV复制的慢性重型肝炎患者,积极给予抗病毒治疗以提高疗效,但因住院时间尚短,远期疗效还有待进一步观察。

3 讨论

重型肝炎是肝炎最严重的类型,因感染病毒或其它病因引起机体免疫应答失调,产生多种细胞因子与炎性介质,造成肝细胞大块或亚大块坏死,病情进展快,短期内出现肝、肾等多脏器衰竭,病死率极高。我国慢性HBV感染者众多,在此基础上发展而成的慢性重型肝炎占重型肝炎的52.8%~88.5%,且预后最差,其防治研究尤显重要。

目前,慢性重型肝炎的治疗多以中西医结合综合治疗为主,配合人工肝;肝移植可能是最终解决的根本途径。西医支持疗法、保证机体的营养平衡是内科治疗的基础,针对病因及免疫调节治疗日显重要,积极地防治各种并发症如出血、昏迷、感染、肾衰、内毒素血症则极为关键,即使如此疗效仍远不能令人满意。中医则更重视整体调节,采取综合性的干预措施,具有多靶点、多层次、多环节的调节作用,这是单用西医治疗所无法达到的。大量资料证实中医药在改善患者症状与体征、肝功能指标、调节免疫功能、调整蛋白比值、抗纤维化、防治并发症方面都有确切的疗效。本文的调查也证实了这一点。

本组患者经中西医结合综合治疗,总有效率75.9%,早、中、晚期的总有效率分别为 90.9%、76.3%、56.4%,提示随着病情加重,疗效越差,故早期干预病情,阻止肝细胞坏死、截断病情进展是治疗的关键。目前认为对于病毒复制活跃的失代偿期肝病也要积极抗病毒治疗,以延缓病情进展,争取肝移植的时机,甚至免于肝移植。本组119例患者经单一的核苷酸类似物抗病毒治疗后,96例有效,初步观察比较满意,远期疗效还有待扩大样本进一步观察。

根据本病的临床表现,中医可在“疫黄、瘟黄、急黄”等疾病中发现与重肝临床表现相符之处。究其病因,多因外感“时行疫气”,或内兼夹酒毒、气郁、过劳等,致湿热疫毒内犯脾胃中焦,化热化火,毒热炽盛,熏蒸肝胆则发黄。本病病位在中焦脾胃肝胆,传变累及心包、肾、小肠、膀胱等多个脏腑,热毒弥漫炽盛,全身气血失调,脉络瘀阻,肝脾肾阴阳亏损甚则离决。我们认为热毒、血瘀、痰浊、虚损是本病基本病理机制,故治以清利解毒、凉血化瘀为主,务必顿挫炽邪、扭转病势,或辅以清利湿热、祛痰以退黄,或辅以活血软坚、行气健脾以利水,或通腑泄浊以开关格,或清营凉血、清心开窍以治神昏。在整个治疗过程中,益气健脾、理气和胃以护胃气贯彻治疗始终。我们体会到在慢性肝病,尤其是晚期阶段治疗中,顾护中气极为关键,“有胃气则生,无胃气则亡”,胃气存则能受纳运化水谷药液,则挽回生机之尚存,若只知一味攻伐、胃气渐虚,则生机远矣。

具体用药方面,予丸散、汤剂或口服或灌肠,多途径、多环节治疗,以分消病势,祛邪务尽,以防传变。我们选用舒清丸作为主药,此方最初源于主治“黄疸”的民间验方,数10年的临床实践中,根据慢性重型肝炎的临床病机特点而不断加以改进至今,方中主药瓜蒂苦寒凉血,清热利湿退黄;白矾酸寒凉血,清热解毒,化痰瘀祛湿热退黄;赤芍苦微寒,清热凉血,祛瘀通络为治黄要药;茵陈清肝利胆、利湿退黄;郁金行气破瘀、疏肝利胆;五灵脂性温活血散瘀,通利血脉;黑大豆味甘性微寒,补肾解毒;冰糖扶助正气,并有清热解毒之功;白术甘温健脾,恢复中州建运之功;大枣补脾和营、益气养血,二者尚能纠正上药苦寒伤胃、缓和药性,该方也符合“治黄必治血,血行黄易却;治黄需解毒,毒解黄易除;治黄要化痰,痰化黄易散”的原则,全方清利凉透以攻为主,兼以扶正健脾保护胃气,充分针对热毒、血瘀、虚损等基本致病元素,祛邪为主而不伤正。同时根据“护胃气”的原则,我们自始至终均配以健脾养胃胶囊益气健脾、和胃消胀,脾肾阳虚甚者配合阴黄汤药或脾肾阳亏胶囊以温补脾肾、化湿退黄、健脾止泻,同时舒清丸减量服用。另据肝肾同源,病至晚期多肝体不足、肝肾亏虚,故银柴强肝胶囊滋阴补肾,兼以清热解毒,化瘀养血以顾护肝体。

西医对内毒素的治疗目前多采用抗菌药、细胞因子拮抗体等,疗效不确切,而中药在这方面则更有效,研究证实补气类、清热解毒、通里攻下类等中药具有促进内毒素灭活、调整肠道菌群、减少内毒素产生和吸收以及破坏内毒素等作用,故对改善肝脏微循环、增加肝脏血流量和营养物质的供应,促进肝细胞修复等有重要作用。

结合以上研究结果,我们对内毒素血症者,予化瘀解毒汤低位保留灌肠以清热解毒、凉血化瘀;肾功能不全者,予通腑泄浊汤高位保留灌肠,通腑泄浊、解毒利水,以使瘀毒分消走泄,改善肾功能;合并肝性脑病者,予退黄降氨汤低位保留灌肠,以清热解毒、清营开窍。其作用机制是多方面的[2]:1)对杆菌、厌氧菌、链球菌等具有较强的抗菌作用,从而减少和控制肠源性内毒血症、肝性脑病的产生,并可缓解因内毒素血症引起肾血管收缩所导致的肾功能衰竭;2)降低TNF-α、IL-1、6、血小板活化因子、内毒素等炎症介质和细胞因子的水平,阻止对肝脏的二次打击,减轻内毒素血症;3)灌肠煎剂能荡涤肠道秽浊积滞,加快肠道蠕动,减少内毒素、氨等毒性物质的分解和吸收,并促进其排泄;4)抑制肝纤维化的发生与发展,促进肝脏合成功能,疏通门静脉循环,一定程度上缓解门脉高压,从而加速腹水的吸收和消退;5)改善肝脏微循环,增加肝脏血流量,疏通肝内毛细胆管,增加胆汁分泌和排泄,促进肝细胞的修复与再生;6)中药对肠黏膜尚有一定的保护、修复作用。通过中药灌肠配合汤剂等综合治疗,可明显改善内毒素血症所造成的纳差、高度腹胀、乏力、高黄疸,纠正肾功能衰竭、肝性脑病等,提高生活质量、降低病死率。

[1]病毒性肝炎防治方案.中华传染病杂志,2000,19:56-62.

[2]来要良,李秀惠,钱英.清肠养肝方灌肠治疗慢性重型乙型肝炎临床观察.中西医结合肝病杂志,2007,17(2):71-72.