中国证券市场监管效果的实证分析

2011-09-06郝旭光

郝旭光

(对外经济贸易大学 国际商学院,北京 100029)

一、问题的提出

从近年来我国证券市场实际运行的情况来看,尽管监管工作取得了令人瞩目的成绩,但还存在着由于监管效果程度不高而形成的许多问题。因此,从我国证券市场的实际情况出发,对监管效果进行实证研究,分析监管存在的问题及其原因,探索如何进行有效的证券市场监管,以期改善中国证券市场监管的有效性,是目前迫切需要研究的课题。

万明辉(2005)认为,在证券市场发展的近20年的时间里,政策始终是影响我国股票市场发展的最重要因素,表现之一是政策不连贯,执行中时而严厉,时而宽松。

卢宗辉(2006)分析了我国证券市场调控政策的轨迹,“低风险高收益”地利用证券市场为经济发展服务,是政府证券市场政策的终极目标。随着市场的发展,政策的颁布应考虑市场化、规范化及国际化,并且应当具有连续性。

马金海、唐德祥、王牧(2007)运用事件研究法,采取市场模型对政策效应进行了实证研究;并对政策效应形成的微观机理进行了剖析。结论是,我国证券市场存在明显的政策效应;我国证券市场政策带有明显的功利色彩,缺乏平稳的长效机制;政策风险大,政策效率低,参与者对利好、利空政策反应不一;政策的制定演化为机构投资者与中小投资者之间的博弈;由于信息严重不对称,难以保护中小投资者的切身利益和维护证券市场的稳定。

李旭(2008)对中国证券市场政策效应演变的原因进行了分析,他认为,中国股票市场制度缺陷是政策效应演变的根本原因。政府为“稳定”证券市场而采取的“打压”政策,不仅不能实现“稳定”市场的目的,反而带来了证券市场的持续下跌,给投资者造成损失,导致了严重的“政策风险”,使政策效果大打折扣。

邹辉文、黄明星(2010)采用事件研究法从股价异常波动方面对我国证券市场的监管效率进行了分析,通过对监管政策事件产生的市场反应研究得出结论:股票异常波动的分布与监管政策有明显的因应关系,监管政策对市场波动有很大的影响。

由此可见,目前的文献还没有明确、准确地提出证券市场监管效果的概念,即使有个别学者曾经提出过这个概念,也没有对这个概念做出准确地定义,很自然也就不会有对中国证券市场监管是否有效的实证研究。鉴于此,本文试图从我国证券市场的实际情况出发,超越一般监管研究的局限,致力于中国证券市场监管效果的研究。

二、研究设计与样本选取

(一)研究思路与问卷设计

监管效果与监管目标达成有关,而目标是否达成,并没有客观的标准。因此,为了研究监管的效果,首先把监管目标设计成问卷,考察市场参与者主观上判断这些目标是否达成,据此研究监管的效果。在设计调查问卷题目时,采取专家深度访谈与广泛问卷相结合的方式。通过三轮专家深度访谈,确定问卷内容和题目。根据证券市场的实际情况,调查问卷设计了关于证券监管效果的问题。问卷题目数量较少,内容也比较简单,也容易回答。

(二)样本的选取与无效问卷的识别

为此,我们向监管者、上市公司、券商、基金公司和一般投资者这5类市场参与者进行问卷调研,并对问卷统计结果进行分析。共发放问卷330份,回收问卷317份,剔除无效问卷35份,共回收有效问卷282份。

三、中国证券市场监管效果不佳的表现及原因

被调查的市场参与者对证券市场监管效果整体评价不高。这个结论表明:一是被调查者对监管和监管效果不满意;二是实践中的证券监管水平确实不高,而这两个方面又会相互影响。我们通过其他的方式对证券监管效果进行整体评价,并且对某项具体监管政策进行评价,也都没有达到及格水平①。

监管效果不明显,逻辑上是因为监管目标实现的程度不高。下面就被调查者对监管目标是否实现的看法这个角度,来研究监管效果不明显的问题及原因。

(一)证券市场监管目标与监管效果

1.证券监管目标

证券监管的根本和长远目标是解决市场失灵问题,促进证券市场机制的正常运行,发挥市场配置资源、价格发现、投资和融资的本质功能。证券监管的具体目标,尽管各个国家的表述不一定相同,但包含的内容大致相同。国际监管部门组织(IOSCO)在《证券监管的目标和原则(1998.9)》②中提出证券监管的三个具体目标:保护投资者;确保市场的公平、高效、透明;降低系统风险。三个目标中,保护投资者是核心和精髓,后两个目标也是保护投资者的间接手段。

2.证券监管效果

证券监管效果是与监管目标实现有关的。“证券监管效果”指的是监管目标的实现程度。结合中国证券市场的具体情况,这里将效果概念从可操作性角度表述为:监管机构所制定的措施及监管活动和过程,符合证券市场运行和发展的规律,体现各类市场参与者的利益诉求;最终这些措施能够得到有效贯彻执行,取得预期效果,实现监管目标。

(二)中国证券市场监管缺乏效果的表现及其原因

中国证券市场监管效果程度高不高,要考察它是否实现了监管目标。中国证券市场目前存在着以下几个问题:

1.证券违法违规行为比较普遍

正如证监会主席尚福林2009年1月16日在《证券时报》所说的:“证券市场的基础性制度建设依然薄弱,相关法律法规仍不健全,违法违规手法花样翻新,更加隐蔽,更加复杂。”

证券违法违规行为比较普遍,显然违背和偏离了监管者的重要目标,也就表明了监管效果不佳。尽可能避免和减少证券违法违规行为,是监管效果的重要目标和标志。

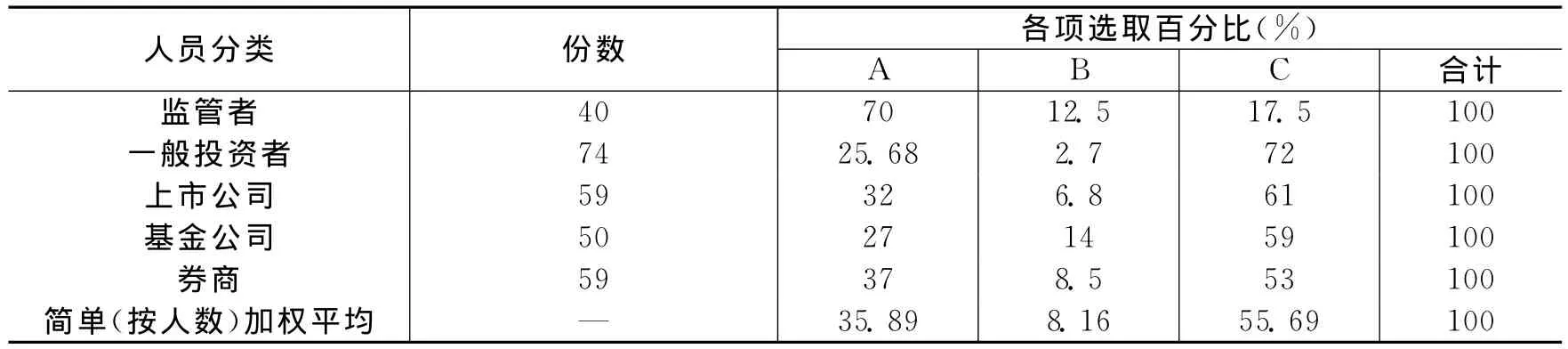

证券违法违规行为比较普遍,是由于何种原因引起?可从问卷中找到答案。在问卷调研时,两份问卷有同一个问题:您认为证券市场频繁发生市场操纵和内幕交易等违法违规事件的原因是?A.多种原因造成;B.券商不守法;C.监管者监管措施不到位。统计结果如表1所示。

表1 被调查者对证券违法违规行为原因的选项比率

由此可看出,被调查者大多认为证券市场频繁发生违规行为的重要原因是监管效果不明显。

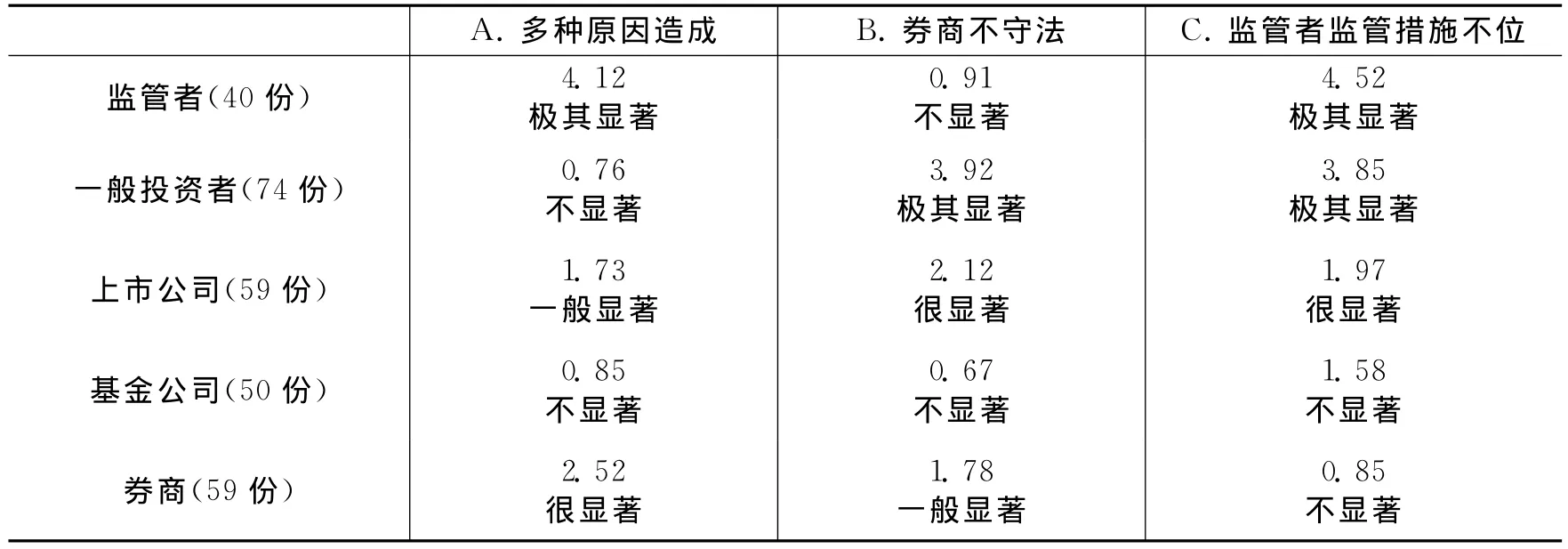

将5类被调查者在各个选项上的比率与平均比率作比较,对其差异进行显著性检验,得到表2。

表2 5类被调查者选择各项的比率与平均比率差异的显著性检验(数字为|Z|值)

由此看出,监管者在A项和C项上与平均数差异极其显著,主要认为是多种原因造成的,而不认可是监管者监管措施不到位。而一般投资者和上市公司具有共同点,主要认为是监管者监管措施不到位,而不认可是券商不守法。

2.市场跌长涨短,暴涨暴跌过多

市场跌长涨短,暴涨暴跌是引起所有被调查者满意度不高的一个重要原因。我国证券市场还很少出现稳步上升的行情,也很少出现慢慢回落的情况,而是经常出现暴涨暴跌的怪现象及恶性循环。自股票市场成立以来到2010年底,归纳一下A股20年来的行情,处于上涨阶段的时间仅有8年零2个月,不足交易总时间的40%;处于下跌阶段的时间则长达12年零9个月,占交易总时间的60%之多。市场下跌时间明显比上涨时间长,其间一共经历了17轮暴涨暴跌。

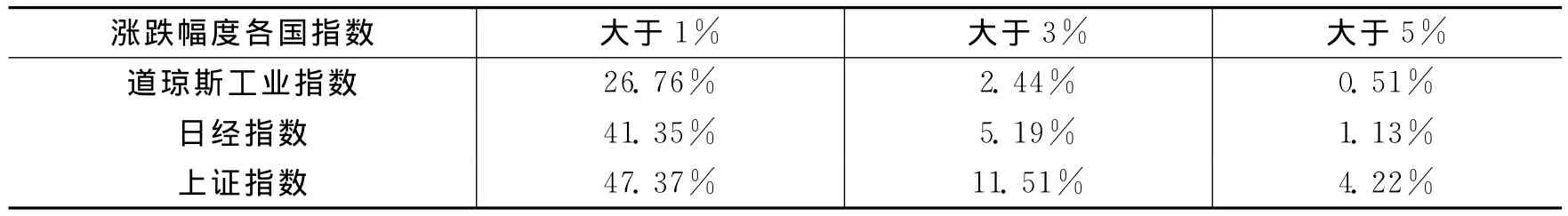

我国证券市场的暴涨暴跌,还可以从每个交易日中的波动幅度得出结论。

根据1993年以来约4000个交易日的交易数据统计,把美国、日本和我国的各种波动幅度的天数占总交易天数的比例做一个比较,可以看出我国证券市场的大幅度波动的天数占总交易天数的比例明显多于美国和日本(见表3)。

表3 中国与美国、日本证券市场异常波动天数占总交易天数比例的比较

1955-2008年,美国股票市场涨跌幅度超过5%的交易日总计也不过17个,而我国在2008年一年,股票市场涨跌幅度超过5%的交易日就有20个。其中上涨7个,下跌13个。

市场频繁的暴涨暴跌,显然违背和偏离了监管者的重要监管目标,表明了证券市场监管效果不佳。避免证券市场的大幅波动,是监管效果的重要目标,也是重要的标志。

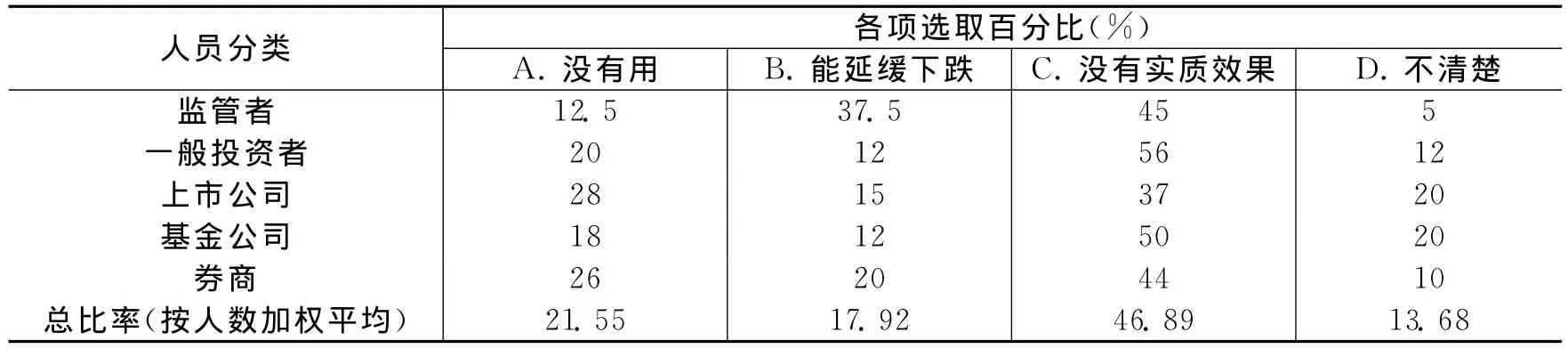

两份问卷有同一个问题:您认为以往股市暴跌时颁布的一系列“救市”政策效果如何?A.没有用;B.能延缓下跌;C.没有实质效果,但是可能提振信心;D.不清楚。调查结果如表4所示。

表4 5类被调查者对处理股市暴跌政策的效果评价各项选择的比率

对各类群体在C项上的选择比率作显著性检验(方法与表2类似,限于篇幅,显著性检验过程从略,只给结论),以确定群体之间差异具有本质区别。检验结果表明,除上市公司和一般投资者具有显著性区别外,其他群体之间的区别不显著。

在选择B项(政策“能延缓下跌”)的比率上,显然监管者比率最高,但是也没有过半数,是否与其他群体具有显著性差异,要通过显著性检验说明。检验结果表明,监管者认为他们自己的政策有效,其比率高于其他群体的差异,具有显著性。这说明,监管者在这个问题上其态度与其他群体具有本质差异,而其他群体尽管选择的比率也不同,但其差异不显著。

将5类人在各个选项上的比率与平均比率作比较,对其差异进行显著性检验,检验结果表明,只有监管者在B项上与其他群体具有极其显著的差异,选择该项概率远高于平均水平,其他各项差异不显著。由此可以看出,监管者和被监管者在本题上的最大差异在于政策的结果是否“能延缓下跌”。

可以看出,被调查者认为,监管部门处理股市暴跌的政策措施没有实际效果,但可能提振信心。而且,被监管者回答“没有用”的比例很高,说明对监管措施并不满意,客观上看监管效果确实也不明显。由此可以认为,证券市场暴涨暴跌的重要原因是监管措施效果不明显。

3.没有很好保护中小投资者的利益

长期以来,我国监管部门更多地强调证券市场的融资功能,而忽视投资功能。事实上,融资与投资是不可分离的。投资是融资的源泉,没有投资就没有证券市场。因此,保护投资者,特别是保护中小投资者,应当始终作为有效监管的政策目标。另外,从经济、公平和社会安定综合考虑的角度,保护中小投资者有着更重要的意义。与中小投资者相比,机构投资者有更多机会和更强的能力影响监管机构,在一定程度上机构投资者有能力与监管部门进行利益的博弈。而中小投资者资金量少,又是分散的个体,因此在市场中是弱势群体。在正常的市场条件下,他们的声音往往被忽视,在市场失灵的情况下,他们的利益很容易受到损害。所以,保护中小投资者是我国证券市场监管的良好开端,关系到投资者对证券市场的信心,是整个证券市场持续、健康、稳定、协调发展的基石。

但被调查者对监管部门在中小投资者保护方面的工作和效果并不认可。在调查问卷中,两份问卷的问题是:您认为监管部门以往对股市的监管政策是否见效?A.保持了股市的相对稳定;B.没有保护中小投资者的利益(有利于机构和庄家,亏了散户);C.有时见效,有时无效;D.其他。

对这个问题,各类被调查者回答比例最高的依次是:监管部门中有45%选择C项;一般投资者和上市公司中分别有50.5%和59%选择B项;基金公司、券商中各有55%和50%选择C项。监管部门、基金公司和券商中的多数被调查者认为监管部门的监管有时见效,有时无效;一般投资者和上市公司中的多数被调查者则认为没有保护中小投资者的利益(有利于机构和庄家,亏了散户)。基金公司和券商中的被调查者选择B项的比例排在第二位,分别是37.8%和39%。

除监管部门外,其他所有被调查者选择A项的比例都是最少的,也就是说,其他被调查者中认为监管部门对市场稳定、避免暴涨暴跌没有发挥应有的作用。这也从另一个角度解释了我国证券市场暴涨暴跌与监管效果不佳有密切的联系。

4.过多使用行政手段

在调查问卷中有一个问题是:您认为若监管部门的监管曾经有些失误,主要的失误原因是(可多选):A.没有遵循“三公”原则;B.措施不严密;C.常被媒体歪曲;D.太想调控市场(过度监管;偏爱和过多使用行政手段);E.出台措施过晚。调查结果见5。

表5 不同被调查者对监管失误各项选择的比率(单位:%)

可以看出,市场中除中小投资者之外的被监管者认为,监管者过度监管,偏爱和过多使用行政手段,监管部门总是在不断地制定新办法、新政策、新措施,使市场难以形成稳定的政策预期,不确定性强、政策风险大是政策预期的典型特征,这是引起他们不满的重要原因。

尽管一般投资者中的被调查者选择D项的比例排在第三位,但也高达50%,对过度监管,偏爱运用行政手段也表示不满。

一般投资者对市场变化更敏感,所以,他们对监管者的出台措施是否及时更关心,对是否遵循“三公”原则也更关注。

监管部门选择E项,是因为在上述五个选项中,这个选项更容易为自己开脱一些责任。

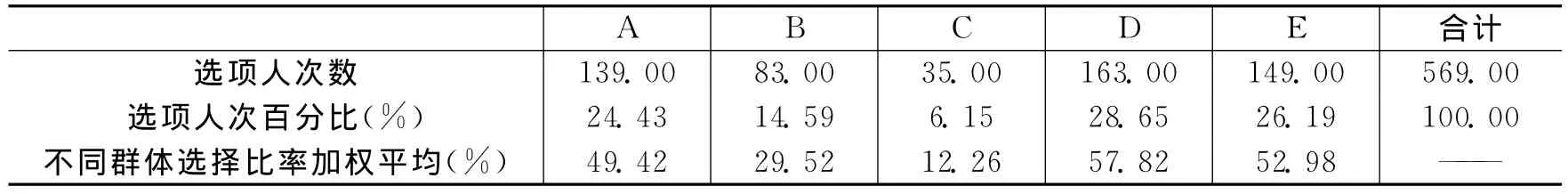

本题是一道多项选择题,共得到569个选项人次,各项的选项人次如表6所示。

表6 关于监管失误的各项选项人次比率

从表6中看出,选择D项的人次最高;其次分别是A项和E项,超过或接近半数的人选择了D、A、E三项,而选择C项比率最低。

从表5还可以看出,一般投资者对于各项选择的比率都高于平均水平,而6个选项的含义都具有对监管效果否定的意思。是否一般投资者对于监管效果的意见更大?这个问题归结为对于一般投资者的各个选项比率与平均比率的显著性检验问题。如果差异显著,说明一般投资者对这个问题的认同程度高于平均水平具有内在原因。显著性检验结果表明,一般投资者在A项、D项和E项上与其他群体差异显著,而在A项和C项上与其他群体基本无差异。

按此方法,将所有群体选择各项的比率与平均比率作显著性检验,可以看出各个群体的特点。检验结果表明,监管者在A、C、D三个选项上与平均水平具有显著差异,其中A和D项比率明显较小,而C项比率明显较大。

一般投资者在E项上与其他群体存在很显著的差异。上市公司只是在D项上与其他群体具有一般的显著差异。

四、结论与政策建议

(一)结论

目前证券市场中,证券违法违规行为比较普遍;市场暴涨暴跌;监管效果程度不高,被调查者对监管效果不满意,没有很好保护中小投资者的利益,过多使用行政手段。

(二)政策建议

提高证券市场监管效果,除了完善证券监管的法律、法规,注重证券市场的稳定和安全,重视中小投资者的利益保护以外,尤其要重视以下方面:

1.重视监管目标

监管,作为有目标的管理活动,其目标对监管的重要性是不言而喻的。监管目标是监管者和市场参与者的行动准则,是制定监管政策、确定监管内容、方式的依据。重视监管目标是保证监管工作有效性的前提,是监管的基本出发点和具体要求。监管目标构成了衡量准则和依据,参照这种准则和依据就可以度量实际监管工作任务的完成情况。监管是需要资源的,重视监管目标,监管的资源在各项活动中的分配有了依据,监管的力量就会按照对目标的贡献进行合理的配置,监管工作就可以做到协调进行。

2.慎重使用行政手段

证券监管应该从偏爱行政手段转到行政手段与市场手段的合理配合,并使配合的水平逐渐提高。监管者要尽可能避免调控市场,不要经常以实际行动表达其调控市场的意图。避免在指数大幅下跌时,发社论、出政策、降税率、压供给、救机构,大幅上涨时则查违规、提税率、增供给。因为这不是市场行为,带有明显的政府行为痕迹,对市场的负面影响很大,对监管者形象的负面影响也很大。监管者不能过分关注甚至控制指数的涨跌。监管者如果把主要精力放在指数的涨跌上,监管就可能偏离以投资者保护、“三公”和防范系统风险为目标,就可能会不自觉地常常要调控和干预市场,也就不可避免地忽视了政策对市场的促进功能,因此就会带来许多弊端,影响市场的发展。另外,不要试图不断地制定新措施,要保持政策的一致性,从而使市场形成稳定的政策预期,以降低不确定性、降低政策风险。

注释:

①郝旭光:《中国证券市场监管有效性研究》,《中国工业经济》2011年第6期,第16-25页。

②Michael Taylor:IOSCO《证券监管目标和原则》述评,《证券市场导报》,2004年8月号,第70-75页。

[1]李旭.中国股市政策效应研究[J].商业文化,2008,(1).

[2]卢宗辉.中国股市调控政策研究——历史、走向与市场影响[J].数量经济技术经济研究,2006,(2).

[3]马金海,唐德祥,王牧.我国股市政策效应的实证分析[J].证券经纬,2007,(5).

[4]万明辉.浅析中国股票市场的政策市特征[J].经济管理论坛,2005,(14).

[5]邹辉文,黄明星.基于股价异常波动的中国股市监管效率实证分析[J].财经研究,2010,(11).

[6]陈晖,岺雅衍.我国债券市场监管中的利益冲突分析[J].湖南师范大学社会科学学报,2009,(4).

[7]王轶君.中国证券市场制度变革对其分形特征的影响研究[J].江西社会科学,2010.(11).

[8]Bies,S.S.Financial Markets and Corporate Governance[J].Corporate Board,2003,24:1-6.

[9]Daniel,K.D.,Hirshleifer,D.A.,Teoh,S.H.Investor Psychology in Capital Markets:Evidence and Policy implications[J].Journal of Monetary Economics,2002,49:139-209.