互联网使用与公众的社会风险感知

2011-09-03屈晓妍

□ 屈晓妍

一、前言

风险社会的话语已成为世所瞩目的焦点。1986年,德国社会学家乌尔里希·贝克(Ulrich Beck)在反思现代性的基础上提出了“风险社会”的概念,并以此来描述现代社会。在他看来,从技术—经济“进步”的力量中增进的财富,日益为风险生产的阴影所笼罩。(贝克,2004:4)在步入新千年后,人类社会遭遇的一系列诸如金融危机、“非典”流行、恐怖主义等社会风险,都是现代化发展进程所带来的无法避免的一种副作用(贝克,2004:22)。这些风险如同悬在人类头顶的达摩克利斯之剑,已经超越了地域和文化的边界,成为一股席卷全球的浪潮,也为现代社会铺设了一道时代语境。贝克等人建构的关于风险社会的概念和理论,主要用以描述现代化过程中由于科技和制度等人为因素造成的风险。他们把现代社会分为工业社会与风险社会两个阶段。在论述人类社会由工业社会向风险社会转化的形态时,他们提出了“自反性现代化”(reflexive modernity)的概念,指出现代社会不得不面对自身现代化过程所造成的种种未预期的、不可控制的和不可计算的巨大威胁。其中,科技风险是现代社会的突出问题,这与中国当代的主要社会风险有所不同。

自上个世纪80年代以来,中国进入了计划经济向市场经济的转轨期。这不仅是一场经济变革,更是一次社会转型。随着经济的转型,社会矛盾凸显,新旧制度之间、城乡之间、贫富之间、不同阶层、不同观念之间的矛盾冲突加剧。当前,中国所面临的社会风险比之西方更具复合性(陈岳芬,2008)。正如一些学者指出的,“中国社会面临的诸多风险,更核心的来源是制度转型。或者是缺乏新的制度应对新的风险,或者现有的制度能力不足,无法解决风险。”(杨雪冬,2006)社会风险通过各种传播渠道扩散,其中大众传媒是主要的传播渠道。公众如何认知社会风险,影响着人们的整体信心和总体社会心理。而公众对社会风险的评估,依靠的并非精确认知,而是直觉判断,也就是“风险感知”。而他们有关风险的感知,主要来自于新闻媒体(保罗·斯洛维奇,2007)。因此,探讨媒介使用对于公众社会风险感知的影响,具有现实意义。同时,由于在中国的现实情境下,网络已极大地普及,已成为人们获取资讯的主要渠道。据中国互联网络信息中心发布的第28次中国互联网络发展状况统计报告,截至2011年6月底,我国网民规模达到4.85亿,较2010年底增加2770万人,互联网普及率攀升至36.2%。其中,网络新闻用户规模达3.62亿人,使用率74.7%,半年内用户增长926万人,增长率为2.6%(CNNIC,2011)。由于互联网信息海量、去中心化、迅速扩散、跨地域传播与融合性强等特征,政府对于网络的监管方式比之传统媒体相对宽松,导致网络上的风险信息传播比传统媒体更开放。那么,网络的使用对于公众的社会风险感知是否有影响?究竟有何影响呢?本文将就此问题展开探讨。

二、文献探讨

媒介使用与公众风险感知之关联在于,在充斥着各种不确定性事物的风险社会中,传媒是公众最主要的资讯来源,是传播风险讯息、影响公众感知的重要通道(Lichtenberg&Maclean,1991;Kasperson&Stallen,1995)。这样的影响力,源自现代社会的公众对于媒介系统的依赖。在现代社会,大众传播媒介系统控制着收集、创作、处理及散布信息的资源,成为人们与现实之间的中介。个人、群体、组织、其他社会系统乃至整个社会,为着实现自身的目标,均需依赖这些信息资源。大众传播媒介的影响力源出于此,媒介系统的依赖关系也由此产生(张咏华,1997)。传播效果研究证实了媒介内容通过特定的认知心理过程,对个人的社会感知产生影响。英国学者发现,大众媒体影响着人们对危险的理解,尤其是当人们对这些危险缺乏直接经验和相关知识的时候,媒体的作用更明显(Petts&Holick-Jones,2001)。随着公众对媒体的接触越多,依赖性越大,他们所知道的现实也越来越接近媒体给出的现实(魏艾,2011)。在“涵化”理论研究初期,学者们围绕着电视媒介如何影响受众有关社会现实的感知和观念进行了讨论,认为电视观众有关社会现实的观念更接近于电视所表述的符号现实,而这种倾向在收看电视时间多的人中间要比在收看电视时间较少的人中间更为明显(郭中实,1997)。后来进一步的研究发现,电视节目中充斥各种各样的暴力内容,看这种节目越多的人,就越容易被涵化出现实世界充满了风险和恐惧的概念(Gerbner&Gross&Morgan,1986;Oliver,2009)。特别是当公众对于社会风险直接的个人体验缺失或极少时,就会通过媒介使用获得风险感知。然而,媒介风险报道对于特定客观事实的聚焦和夸大,加剧着人们对于风险的恐慌,使报道本身成为社会风险建构的一部分(卜玉梅,2009)。一些中国学者在对社会风险事件中的风险放大机制进行研究时也发现,媒体具备引导大众视线的能力,任何一个风险事件在主流媒体的积极参与下,都会产生快速“放大效应”,加深公众对于风险事件的感知(张乐、童星,2008)。

媒介使用对于公众风险感知产生影响,多是通过媒介议程设置来实现的。大众媒介的传播构成了拟态环境,即人与真实环境之间的中介,形成人们“脑海中的图景”(Lippman,1922)。因此,媒介表征在很大程度上建构了公众的风险感知(蒋晓丽、胡登全,2010)。于是公众对当前重要问题的判断与大众传媒反复报道和强调的问题之间,就可能存在着一种高度的对应关系。传媒的新闻报道,通过赋予各种“议题”不同程度的关注度,影响着人们对周围世界“大事”重要性的判断(陈力丹、李予慧,2005)。也有国内学者进一步指出,新闻传媒对于风险的凸显,多半是从报道局部事件入手,随后进行风险议题设置,依靠专家、法律与政府等权威的力量,通过暴露、强调、阐释、建议等功能,使隐性的风险变得可见,使复杂的风险变得可以被公众认知(马凌,2007)。同时,框架理论也在认识论和实证研究方面集中关注了媒介框架对公众感知的影响,表明公众在使用大众媒介时,由于媒介报道客观世界时对于客观事实经过了选择和加工,并将其中的特定内涵进行了凸显,因而媒介呈现事物的架构会对受众对客观世界的感知或认知产生影响。一些大陆学者的实证研究发现,受众对社会事件的认知框架会因媒介报道而得到延伸,其原有的认知网络会被引发,从而对其感知行为产生影响,对该议题生发出不同的言说(张克旭、臧海群、韩纲、何婕,1999)。也有港台学者通过实证研究表明,媒介框架在具备强度与实时性时,会对受众发挥长期预设判准效应。也即受众对媒介报道关注愈多,愈易采用媒介框架来对客观事物进行感知,于是媒介针对一项议题产生的不同框架,会对受众的感知行为产生影响(黄惠萍,2003)。

过往的文献似乎支持媒介使用会对受众的风险感知产生影响,那么,对于不同媒介的使用偏向,就应该导致公众的风险认知产生差异,尤其是网络的使用。那么,在新媒介环境下,人们对于网络媒介的使用能否对其社会风险感知产生影响?同时,在我国,传统媒介多以组织和集体的形式,在固定的时间和地点针对一定的范围进行传播,并实行严格的把关制度,因此对传统媒介的管理可以贯穿于信息的采集、发布与传播等各个环节。而网络媒介即时、无限、无界的传播特点与个体、双向、匿名的传播方式,为其管理和控制工作设置了一定的障碍,对网络媒体的管理比传统媒体宽松。因此,网络上的风险传播无论在广度上,还是深度上,都远胜于传统媒体。据此我们假设,更倾向于使用网络媒介作为信息获取渠道的公众,比更倾向于使用传统媒体的公众,对于社会风险应有着更深的感知。换句话说,是否使用和依赖网络作为信息获取渠道,应导致人们社会风险感知的差异。

更进一步,个人对于媒介的使用和依赖程度不同,也会影响人们的社会感知。使用和依赖程度越强,意味着获取信息越多,受到的影响越大,那么自然就可能产生更大的影响。传播效果研究中,对电视依赖的研究已经证实了这一点:电视的“重症观众”比其他人更对社会有不良看法。当个人对媒介的依赖程度增加时,他们会选择有用的媒介讯息赋予这些讯息较高的注意力,并会对讯息本身及传递这些讯息的媒介产生较高的情感(罗文辉、林文琪、牛隆光、蔡卓芬,2002)。这类发现可以帮助我们推导出以下假设:网民之间由于对网络的使用和依赖程度不同,可能导致对于社会风险的感知有差异,即公众对网络媒介越依赖,他们对社会风险的感知程度应越严重。

三、研究方法

(一)数据来源

为了解传媒在公众对于社会风险的感知中起何作用,武汉大学新闻与传播学院《现代传媒与社会风险控制》课题组展开了一项全国性公众调查:《现代传媒与中国公众的社会意识和社会行为调查》。该调查于2010年初进行,对象为全国16~66岁的公众。调查从全国的32个省/区/市(不包括港澳两个特别行政区)中按照地域均衡的原则,随机抽取了11个,分别为北京、广东、辽宁、山东、浙江、黑龙江、河南、湖北、重庆、贵州、新疆、陕西。然后从上述被选中的省/区/市中选取2~3个县/市/区,在这些县/市/区中以便利的方式选取乡/镇/街道、居委会/村委会、家庭,直到被访者个人。

问卷调查实施时间为2010年1月20日至2月底,共发放3500份问卷,回收3220份,回收率为92.0%。在剔除掉各种不合格的问卷之后,共获得2701份有效问卷,有效回收率为77.2%。经统计,该调查的有效样本与2005年国家统计局1%人口抽象调查结果比照,在性别变量上较接近,但在城乡分布、年龄和受教育程度三个变量上皆有出入。为避免数据分析造成偏差而影响推论,本研究针对每个样本,以多变数反复加权方式(raking)进行有效样本统计加权。经过加权处理后的有效样本显示,在性别、地区分布、年龄和受教育程度上,均与总体分布没有差异。

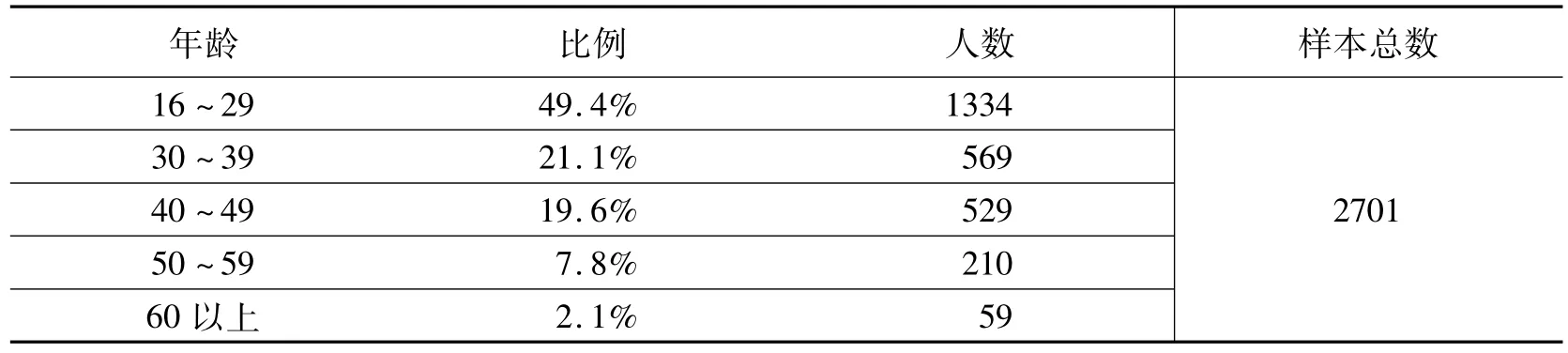

在受访者中,男性有1377人(占51%),女性有1324人,(占49%);年龄在16至29岁之间者有1334人(49.4%),30至39岁之间者有569人(21.1%),40至49岁之间者有529人(19.6%),50至59岁之间者有210人(7.8%),60至66岁之间者有59人(2.1%),见表1;教育程度不识字及未入学者30人(1.1%),小学程度138人(5.1%),初中程度319人(11.8%),高中程度491人(18.2%),大专程度497人(18.4%),本科程度1045人(38.7%),研究生及以上程度181人(6.7%),见表2。受访者个人月平均收入在3000元及以下者1712人(63.4%),3001元 ~6000元之间者207人(7.6%),6001元 ~9000元之间者 124人(4.6%),9000元~12000元者5人(0.2%),12001元及以上者16人(0.6%),无固定收入者637人(23.6%),见表3。

表1 受访者年龄分布

表2 受访者教育程度分布

表3 受访者经济状况分布

(二)数据分析方法

本研究采用SPSS for Windows 16.0进行统计数据的分析。分析方法主要采用频数分析、交互分析与多层回归分析(multiple hierarchical regression analysis),所有检验都是双尾。

四、研究发现

(一)当前我国的社会风险结构及其公众感知

对于公众社会风险感知的测量,在考察社会学等领域研究文献的基础上,课题组确定了包括贪污腐败、贫富差距、环境污染、就业失业等共20种作为“标准类型”的风险源(具体参见表3),通过公众对这些风险源严重性的评估,以获知当前我国社会风险的内在结构。

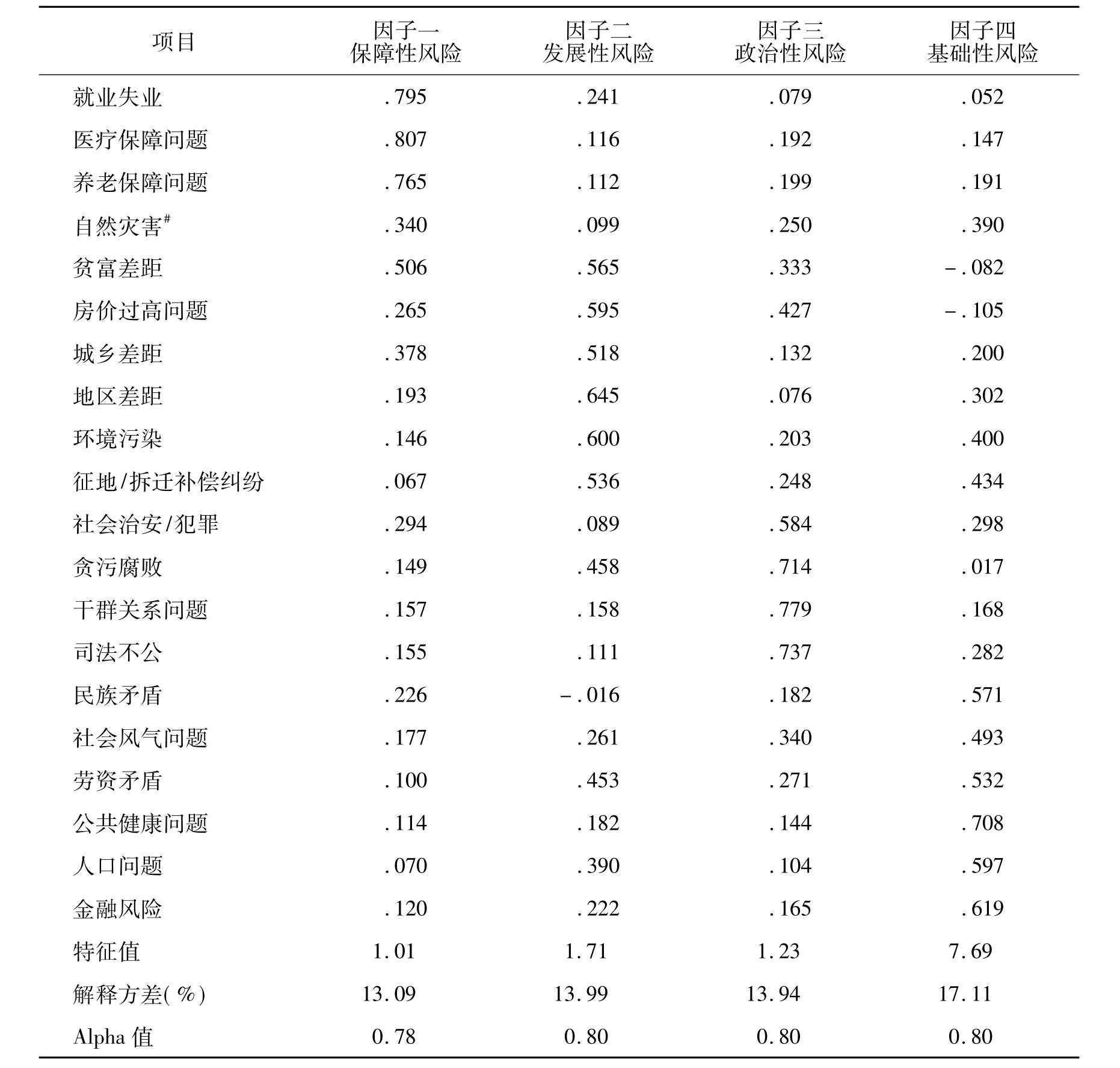

在问卷中,我们询问公众对这些风险源严重性的意见。受访者的评价是在5级量表上选择,选项范围包括“一点都不严重=1”、“不太严重=2”、“一般=3”、“比较严重=4”、“很严重=5”,即分数越高,就表示公众对这种风险的感知程度越深。以公众对这20种风险源严重性的评价做降维处理(KMO=0.925,Bartlett’s球形检验 χ2=14933,df=190,p=.000),结果通过了KMO和巴特利特球形检验,表明变量间相关性极强,适合做因子分析。然后以主成分分析为因子提取方法,采用四次方最大正变旋转法对原矩阵进行旋转,以特征值大于1为因子析出标准,共析出4个因子(结果见表4)。

表4 当前我国的社会风险结构

表1显示就业失业、医疗保障问题、养老保障问题这三种具体的风险构成一个公共因子,由于它们都是主要体现在政策层面的保障问题,因此我们将其命名为“保障性风险”;贫富差距、房价过高问题、城乡差距、地区差距、环境污染、征地/拆迁补偿纠纷这六种具体的风险构成一个公共因子。这些由经济与社会领域的结构性问题造成的风险,是经济社会发展过程中出现的伴生问题,我们将其命名为“发展性风险”;四种具体的风险——社会治安/犯罪、贪污腐败、干群关系问题、司法不公构成一个公共因子,主要关乎政治体制和行政管理,我们将其命名为“政治性风险”;民族矛盾、社会风气问题、劳资矛盾、公共健康问题、人口问题、金融风险构成一个公共因子,它们都属于社会的基础问题,我们将其命名为“基础性风险”。我们建构每种风险公共因子的方法,就是将其所包含的具体风险题项进行加权,得分越高表示公众对这一类风险因子的感知程度越深。我们将受访者对每种类型风险感知程度取平均值,再对比5级量表,发现公众对四种类型的风险感知程度都超过了“一般”严重(“一般”=3),接近“比较严重”(“比较严重”=4)。其中,“发展性风险”最为严重(见表5),印证了片面追求经济增长带来的社会冲突频发。

表5 受访者对每种类型社会风险的感知程度

(二)是否使用网络作为信息获取渠道对于公众社会风险感知的影响

1.变量测量

A.“网民”和“非网民”的划分

我们用题项“最近半年来您上网吗”来甄别受访者是否使用互联网媒介。我们提供的选项有:“上网”、“曾经上过网,但这半年来没有上”、“不上网,但准备半年内上网”、“不上网,而且半年内也不会”。在我们的研究中,凡是选择“上网”的受访者都被认为是使用互联网媒介的网民,选择其他三项的都作不使用互联网的公众处理。亦即我们对“网民”的定义为:16~66岁且最近半年来有过上网活动的公众。

调查结果显示,在受访者中,有65.7%的人最近半年来上网,19.8%的人曾上网,但最近半年来没上;3.7%的人不上网,但准备半年内上网;10.8%的人不上网,而且半年内也不会。因此符合我们界定的网民占65.7%(1775人),非网民占34.3%(926人)。

B.对受访者媒介使用偏向的测量

鉴于在现实生活中绝大多数人不可能仅仅使用一种类型的媒介,即使是我们划分的网民群体也不可能仅使用网络媒介。因此,我们通过测量受访者对传统媒体与网络的使用频率来考察其媒介使用偏向,以进一步辨认网络使用者与非网络使用者。我们在问卷中考察了受访者对五种媒介的使用频率(即题项“您看电视、读报纸、听广播、看杂志和上网的频率如何”)来测量,对某种类型媒介的使用频率越高,表示在媒介类型选择上就越偏向于这种类型的媒介。选项采用里克特7点量表,包括“从不=1”、“很少 =2”、“较少 =3”、“有时 =4”、“较多 =5”、“多=6”、“很多=7”。然后将“看电视”、“读报纸”、“听广播”、“看杂志”四个选项值进行加权,合成新变量——“传统媒介使用频率”,测量信度为0.8。而题项中的“上网频率”,也即变量“网络媒介使用频率”。题项中用来表达受访者对于不同类型媒介使用频率的数字,在回归方程中是有意义的,数值越大,表示受访者对该种媒介的使用频率越高,也就愈加倾向于使用这种媒介获取资讯。

C.人口变量

本研究的人口变量与其他控制变量包括:性别、年龄、婚姻状况、教育程度、个人月收入、主观社会分层、政治面貌、民族、居住地等。

其中之所以使用“主观社会分层”而不是“客观社会分层”,是因为“感知”乃是一种心理活动,一种意识活动,它与个体对于自己阶层的主观感受更相关。“主观社会分层”是公众社会感知的一个重要方面,指“个人对自己在社会阶层结构中所占位置的感知”(Jackman&Jackman,1973),是个体对社会阶层分化(或不平等状况)之主观意识和感受的一个重要维度(刘欣,2001)。在我国,随着转型期社会分化和贫富差距的加大,越来越多的中国民众意识到目前中国社会是一个存在阶层分化的社会(李春玲,2003)。在调查中,我们要求受访者回答“个人认为本人的社会经济地位在社会中处于什么位置”,题项有“下层”、“中下层”、“中层”、“中上层”、“上层”等,以此来测量受访者的主观阶层认同状况。测量结果见表6。

表6 受访者的主观阶层认同分布

表7 受访者是否使用网络对其社会风险感知影响的多阶层回归分析

2.公众是否使用网络作为信息获取渠道对其社会风险的感知影响

为了检验第一个假设——更倾向于使用网络媒介作为信息获取渠道的公众比更倾向于使用传统媒体的公众,对于社会风险有着更深的感知。换句话说,是否使用网络作为信息获取渠道,应影响人们的社会风险感知。本研究实施多层回归分析(multiple hierarchical regression analysis),表8呈现回归分析的结果,第一层次为人口统计学变量,包括性别、年龄、婚姻状况、教育程度、个人与收入、主观分层、政治面貌、民族、居住地等;第二层次为互联网接入,甄别网民与非网民;第三阶层为网民媒介使用偏向,输入受访网民的传统媒介使用频率和网络媒介使用频率。

表8 受访者网络新闻接触频度分布

在人口统计学变量上,数据分析的结果显示,总体来看,公众的主观分层与四种类型风险即保障性风险(β=-.093,p<0.01)、政治性风险(β =-.151,p<0.001)、发展性风险(β =-.172,p<0.001)和基础性风险(β=-.080,p<0.05)的感知呈负相关。即公众认为自己的社会经济地位越低,对社会风险的感知程度就越深。但从总体来看,人口统计学变量对因变量社会风险感知的预测力相当有限,平均方差解释量仅为2.65%。也就是说,公众的性别、年龄、婚姻状况等因素,对其社会风险感知的影响是很有限的。

在将受访者是否使用网络媒介变量进入回归方程进行分析后发现,该变量并未对公众的四种社会风险感知产生明显的影响。也就是说,公众对于网络媒介使用与否与他们的社会风险感知情况并无太大关联。数据分析还显示,公众对传统媒体的使用频率越高,对政策性风险的感知程度就越浅(β=-.081,p<0.05);而对网络使用频率越高,对发展性风险的感知程度就越深(β=.034,p<0.05)。但是总体来看,公众的媒介类型使用偏向,对于社会风险感知的预测力依然有限。也就是说,公众是否使用网络媒体作为信息渠道,对其社会风险感知的影响力非常有限。我们的第一个研究假设未获得数据的强力支持。

(三)公众网络使用和依赖程度与其社会风险感知之关联

1.变量测量

除了对受访者进行网民与非网民的区分以外,我们还要考察网民群体内部在网络的依赖与使用程度上的差异,以及这种差异对其社会风险感知的影响。于是排除了不使用网络的受访者后,我们在通过题项“最近半年来您上网吗”甄选出的网民群体中,用以下5个维度来进一步考察公众对网络媒介的依赖和使用情况:

A.网络新闻接触频度

这是一个复合变量,由网民的“网络媒介使用频率”和“是否关注互联网时政/社会新闻”两个指标构成。在测量“是否关注互联网时政/社会新闻”时,我们将选项“关注互联网时政/社会新闻”赋值为1,不关注为0,然后与上述“网络媒介使用频率”的值相乘,得出的值视为网民接网络新闻接触的频度,测量信度为0.75。最后得出的用来表达网民网络新闻接触频度的数值在回归方程中是有意义的,数值越高,表示网民对网络新闻接触的频度就越高。

B.互联网参与行为

我们将“浏览新闻”、“浏览社会新闻”、“浏览论坛”、“关注各种健康/环境内容”、“浏览他人博客”、“搜索自己感兴趣的社会性内容”等行为视为互联网参与行为,设置题项,用里克特7级量表来考察受访者进行这些活动的频率,选项包括“从不=1”、“很少=2”、“较少=3”、“有时=4”、“较多=5”、“多=6”、“很多=7”,最后将这些题项加权,生成新变量“互联网参与行为”,测量信度0.8。最后得出的用来表达网民互联网参与行为的数值在回归方程中是有意义的,数值越高,表示网民的互联网参与行为就越频繁。

C.互联网创造行为

我们将“在论坛发帖”、“在QQ群讨论社会热点问题”、“写博客/在他人博客中发言”、“参与网上投票”、“网络爆料”等行为视为互联网创造行为,同样用里克特7级量表来考察受访者进行这些活动的频率,最后进行加权,生成新变量“互联网创造行为”,测量信度0.78。最后得出的数值越高,表示网民的互联网创造行为就越频繁。

D.网络效能感

1977年,美国社会心理学家Bandura在其社会学习理论研究中提出“自我效能感”(sense of self-efficacy)的概念。1986年,在总结自己和他人研究成果的基础上Bandura在其著作《思想和行为的社会基础——社会认知论》中,将自我效能感定义为“个体对自己能否胜任某项任务或能否达到某一作业成绩的潜在的能力的主观信念”,它决定着一个人如何感知和思考自己的生活情境,以及如何据此来决定在这一情境中所采取的行动,是主体自我系统的核心的动力因素之一(班杜拉,2001)。

我们效仿Bandura的“自我效能感”,在本研究中引入了“网络效能感”的概念。根据Bandura对自我效能感的定义,我们这样理解“网络效能感”,即人们对自身所具备的互联网使用能力以及对自己可能对互联网络的利用程度所做的一种主观评价。在此基础上,我们结合互联网的应用特点,用四个维度来考察受访者的网络效能感。这反映在问卷中的四个题项上:①我觉得自己能较好地使用各种网络设备;②我有信心在网上查找到自己所要的信息;③我相信自己能通过网络解决一些实际问题;④我觉得自己能通过网络与别人较好地交流。每个题项均采用里克特5级量表,选项包括“很不同意=1”、“不大同意=2”、“中立=3”、“同意=4”、“很同意=5”。最后我们将四个题项进行加权,生成一个新的变量“网络效能感”。最后得出的用来表达网民网络效能感的数值在回归方程中是有意义的,数值越高,表示网民的网络效能感就越强。

E.互联网使用技能

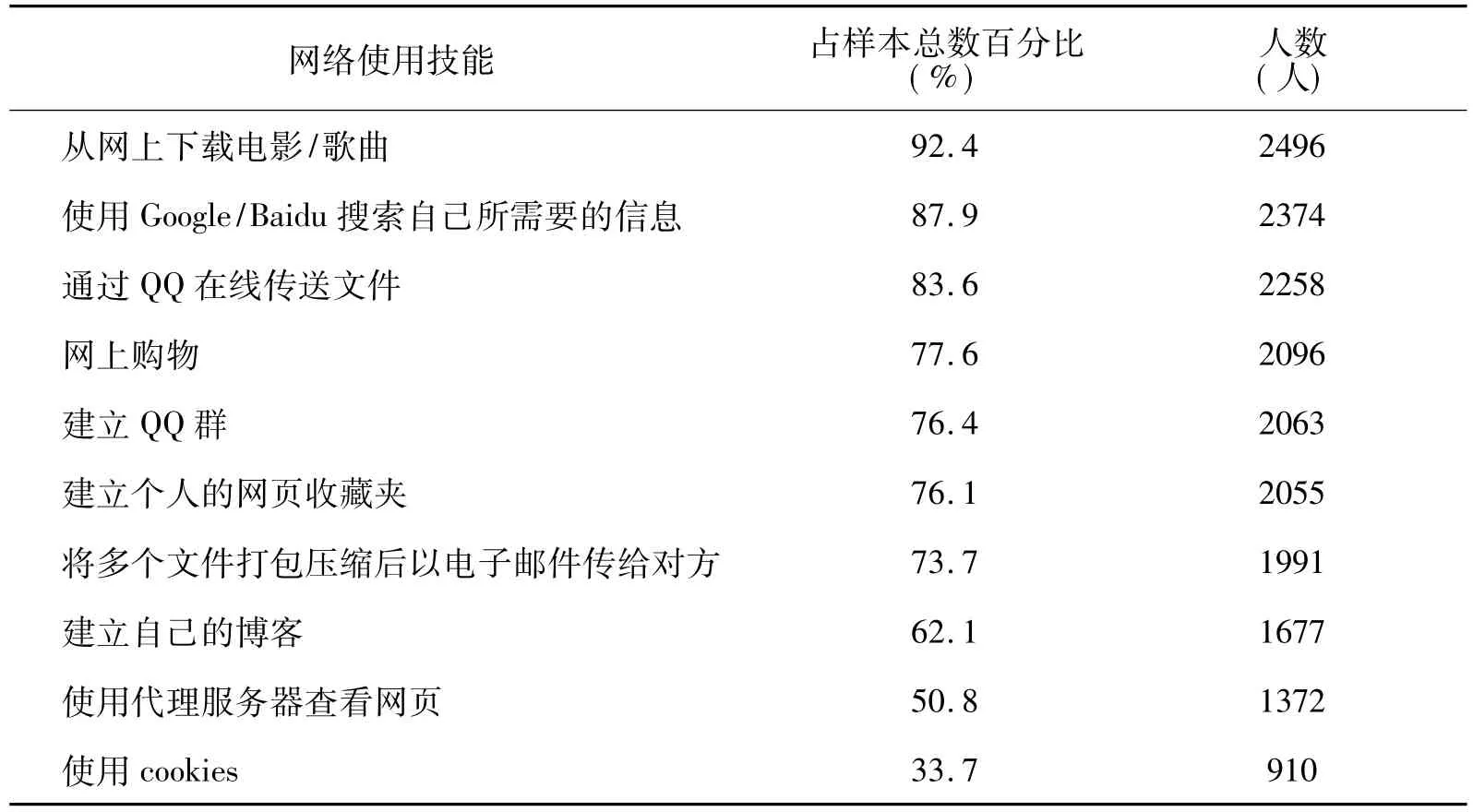

我们选择了web2.0平台在不同维度上常见的十种技能,包括“使用Google/Baidu搜索自己所需要的信息”、“在网上下载电影/歌曲”、“建立QQ群”、“使用代理服务器查看网页”、“网上购物”、“将多个文件打包压缩后以电子邮件传给对方”、“使用cookies”、“建立自己的博客”、“通过QQ在线传送文件”、“建立个人的网页收藏夹”等,对受访者的网络使用技能进行考察,要求受访者填写“知道”(赋值为1)或“不知道”(赋值为0),最后将十个题项进行加权,生成新变量“互联网使用技能”。最后得出的用来表达网民互联网使用技能的数值,在回归方程中是有意义的,数值越高,表示网民的互联网使用技能就越强。

2.对网民网络使用和依赖程度的测量结果

对受访网民网络新闻接触频度的测量结果表明,高达22.8%的网民对网络新闻的接触是很频繁的,21.3%的网民接触频率较为频繁。对数据进行均值分析发现,从总体上看,网民对网络新闻的接触频度介于“有时”(“有时”=4)与“较多”(“较多”=5)之间,且非常接近于“较多”。网络新闻作为互联网媒体的基础应用之一,在即时性、交互性等方面有着传统媒体无法比拟的优势,加之视频等多媒体形式的引入,网民对其依赖程度较高也是不奇怪的。

在对受访网民的互联网参与与创造行为做均值分析(结果见表9)后发现,公众在互联网上的活动以被动参与居多,主动创造相对较少。在互联网参与行为中,受访网民搜索自己感兴趣的社会性内容最为频繁(Mean=4.55,SD=1.38),浏览新闻(Mean=4.25,SD=1.25)、关注各种健康/环境内容(Mean=3.82,SD=1.26)、浏览他人博客(Mean=3.78,SD=1.49)等行为次之,而浏览论坛(Meam=3.54,SD=1.46)最少;而在互联网创造行为中,受访网民最多进行的是参与网上投票(Mean=3.02,SD=1.45),写博客/在他人博客发言(Mean=2.99,SD=1.58)、在QQ群讨论社会热点(Mean=2.79,SD=1.40)、在论坛发帖(Mean=2.77,SD=1.43)次之,进行最少的活动为网络爆料(Mean=2.63,SD=1.61)。

表9 受访网民互联网参与行为与创造行为(sig.at 0.05 level)

对受访网民的网络效能感测量结果表明,公众对于“在网络上查到自己所要的信息”最有信心(Mean=3.76,SD=0.79),“通过网络与别人较好地交流”(Mean=3.54,SD=0.85)与“通过网络解决一些实际问题”(Mean=3.50,SD=0.86)次之,而对“能较好地使用各种网络设备”(Mean=3.35,SD=0.94)则相对显得信心不足。

在对受访网民的网络使用技能进行考察后,我们发现,有高达92.4%的网民表示可以从网络上下载电影/歌曲,以及87.9%的网民可以使用搜索引擎搜索自己所需要的信息。此外,一些即时通讯功能如对于QQ和邮箱的使用方面,都是受访网民掌握比例较高的网络技能(结果见表10)。

表10 受访网民的网络使用技能情况

3.网络使用和依赖程度对公众社会风险感知的影响

为了检验本文第二个假设——公众对网络媒介越依赖,他们对社会风险的感知程度越严重,我们将受访网民的网络媒介依赖与使用情况代入上述多阶层回归分析方程作为第四层次的分析,人口统计学变量依然作为控制变量,分析结果见表11。

根据表11的数据分析结果,公众对网络媒介的使用和依赖同样对其社会风险感知程度的预测力不够(平均方差解释量仅为0.95%)。也就是说,公众网络使用和依赖程度的深浅,对其社会风险感知的影响非常有限,我们的第二个研究假设未被数据支持。

总体看来,数据分析的结果对于我们的研究假设并未给予非常有力的支持,即便是我们假设中的某些维度对于公众的社会感知有一定的影响,但是影响也并不显著,而且对于因变量(公众社会风险感知)的预测力非常有限。这是一个十分令人意外的结果。在理论推导中,与更倾向于使用传统媒介的公众相比,那些更多使用网络媒介的公众因为能接触到更多、更广的风险信息,应该对社会风险有着更深程度的感知;同样道理,在网民群体中,那些对网络依赖程度更深的人比起更浅的人,理当对于社会风险的感知更深。但是我们的分析结果却表明,网民与非网民对社会风险的感知并没有显著差异;即使是在网民群体内部,那些深度依赖和使用网络者与那些依赖程度更浅的人相比,对于社会风险的感知程度的差异也不明显。

表11 网络使用和依赖程度对于公众社会风险感知影响的回归分析

五、结论与讨论

人们对于风险的感知通常基于三个来源:亲身经验、人际传播以及间接的社会联系。这里所谓的间接的社会联系,指的就是大众媒介(陈忆宁,2011)。许多过往研究表明,在现代社会,媒体的新闻报道在很大程度上建构了公众的风险感知,并在对公众的风险感知影响上取得了凌驾于其他知识体系的话语优先权(保罗·斯洛维奇,2007)。也就是说,当公众对于社会风险议题的直接经验缺失时,大众媒介(现在越来越多地变成网络媒介)的风险传播,往往成为公众感知社会风险的最重要的中介。本文有理由推导媒介的使用差异,将会导致公众对于社会风险的感知差异。

然而调查数据却并不支持该假设,即公众无论是否使用互联网作为主要信息渠道,以及对互联网的依赖程度是深还是浅,对于其社会风险感知的影响力都是不显著的。这恰恰是十分令人深思的。

首先,这说明当前我国公众对于社会风险已经产生了普遍认同,风险已泛化在社会生活中,公众通过直接经验已深深地感受到社会风险的存在,以至于媒介的中介性影响已经不那么显著了。这也从另一个方面说明了我国当前社会风险的严重性。我们的调查结果显示,公众对于四类社会风险严重程度的感知均趋向于“比较严重”。这样的结果,有力地佐证了这个结论。

其次,数据分析表明,媒介使用因素对于公众社会风险感知程度的影响不明显,尤其是,虽然网络比传统媒体的风险传播更多更广,但非网民与网民之间却并未呈现出风险感知的差异,这说明对于媒介的差异性管理并未达到预期目的。既如此,那么政府似应转换管理思路,适当放宽传统媒体的风险传播控制,以使其发挥舆论监督功能,防微杜渐,遏止巨大风险的产生,将更有利于化解社会风险。

此外,既然是否使用网络、对网络使用和依赖的程度,均不能对公众的社会风险感知产生显著影响,那么,我们似应更理性地对待网络的风险传播问题。在当代中国的传媒格局里,网络在风险议题的传播和舆论监督中,已担当了非常重要的角色。有研究证明,互联网已成为媒体记者获取社会冲突性事件报道线索的重要来源(夏倩芳、王艳,2011)。如果没有网络媒体的介入,事情往往只会更糟,因为公众对于社会风险的感知,甚或社会所面临的风险,有可能被人为地弱化甚至掩盖(黄旦、郭丽华,2008)。这只能更加大社会风险,从而加大公众的社会风险感知。因此,我们不能因网络强大的传播力而闭目塞听地将之看作放大社会风险、制造舆论恐慌的洪水猛兽。我们的建议是,政府相关部门善用网络,适度放宽网络的风险传播限制,使其成为风险信息传播与舆论监督的载体,保持社会风险沟通渠道的畅通,才是有效的风险化解之道。

[1] (美)A.班杜拉.思想与行动的社会基础——社会认知论.上海:华东师范大学出版社,2001.

[2] (美)保罗·斯洛维奇.风险的感知.北京:北京出版社,2007.

[3] 卜玉梅.风险的社会放大:框架与经验研究及启示.学习与实践,2009(6).

[4] 中国互联网络信息中心.中国互联网络发展状况统计报告,2011年7月.

[5] 陈力丹,李予慧.谁在安排我们每天的议论话题.传媒学术网.http://academic.mediachina.net/article.php?id=4565.

[6] 陈忆宁.美国牛肉进口台湾危机中的媒介使用、政治信任与风险感知的关系.传播与社会学刊(台湾).2011(17):31~60.

[7] 陈岳芬.风险社会的文化特征与媒体功能之实现.传媒学术网.http://academic.mediachina.net/article.php?id=5592.

[8] 崔波.风险社会下传播秩序的重构.东南传播,2009(11).

[9] 郭中实.涵化理论:电视世界真的影响深远吗.新闻与传播研究,1997(2).

[10] 黄旦,郭丽华.媒体先锋:风险社会视野中的中国食品安全报道——以2006年“多宝鱼”事件为例.新闻大学,2008(4).

[11] 黄惠萍.媒介框架之预设判准效应与阅听人的政策评估——以核四案为例.新闻学研究(台湾),2003(77):77 ~105.

[12] 蒋晓丽,胡登全.风险社会与媒介表征.四川大学学报(哲学社会科学版),2010(2).

[13] 李春玲.当前中国人的社会分层意识.湖南社会科学,2003(5).

[14] 刘欣.转型期中国大陆城市居民的阶层意识.社会学研究,2001(3).

[15] 刘欣.相对剥夺地位与阶层认知.社会学研究,2002(1).

[16] 卢福营,张兆曙.客观地位分层与主观地位认同.中国人口科学,2006(3).

[17] 罗文辉,林文琪,牛隆光,蔡卓芬.媒介依赖与媒介使用对选举新闻可信度的影响:五种媒介的比较.新闻学研究(台湾),2002(74):12.

[18] 马凌.新闻传媒在风险社会中的功能定位.新闻与传播研究,2007(4).

[19] 魏艾.浅谈新闻的涵化作用——以2009年~2010年《明镜》周刊涉华报道为例.新闻世界,2011(1).

[20] (德)乌尔里希·贝克.风险社会.何博闻译.译林出版社,2004.

[21] 夏倩芳,王艳.转型时期社会冲突性议题报道的新闻常规.(待发表).

[22] 杨雪冬.风险社会与秩序重建.北京:社会科学文献出版社,2006.

[23] 张乐,童星.加强与衰减:风险的社会放大机制探析——以安徽阜阳劣质奶粉事件为例.人文杂志,2008(5).

[24] 张克旭,臧海群,韩纲,何婕.从媒介现实到受众现实——从框架理论看电视报道我驻南使馆被炸事件.新闻与传播研究,1999(2).

[25] 张咏华.一种独辟蹊径的大众传播效果理论——媒介系统依赖论评述.新闻大学,1997(春).

[26] 赵延东.决定公众主观阶层意识的个人和社会因素.科技部中国科技促进发展研究中心2004年调研报告,2004(24).

[27] Jackman,M.R.Jackman,R.An Interpretation of the Relationship between Objective and Subjective Social Status.American Sociology Review.1973(38):569 ~582.

[28] Jennings Bryant,Mary Beth Oliver.Media Effects:Advances in Theory and Research.Routledge.2009.

[29] Gerbner,G.,Gross,L.,Morgan,M.,& Signorielli,N.,Living with television:The dynamics of the cultivation process.1986.

[30] Judith Petts,Tom Horlick-Jones.Social amplification of risk:The media and the public.Health&safety executive report.2001.

[31] Kasperson & P.J.M.Stallen(Eds.).Communication risks to the public.Netherlands:Kluwer Academic Publishers.1995.

[32] Lichtenberg,J.& MacLean,D.The role of the media in risk communication.In R.E.1991.

[33] Lippmann W.Public Opinion.New York:Macmillan.1922:29.

[34] Tyler,T.R.Impact of directly and indirectly experienced events.The origin of crime-related judgments and behaviors,Journal of Personality and Social Psychology.1980(39):13-28.