跨文化传播视域中的文化适应理论研究述评

2011-09-03王晓江李珂

□ 王晓江 李珂

引 言

跨文化传播研究中的一个领域可以定义为:探讨媒介在跨文化传播过程中的现实问题及发展方向①。这就使得媒介问题在跨文化传播的过程中凸显出来。在当今这个媒介化时代,每一个人或者群体都在通过媒介应对现实,这使我们可以通过媒介观察存在的意义。当我们把目光投向文化间的交往关系时,“媒介使用”又从特定层面呈现文化关系与文化意义的再生产。这样的感受和我在中国新疆伊犁多民族地区进行的为期四个月的田野观察研究,即:少数族群的媒介使用与文化适应,有着极为密切的关系。

跨越文化界限的个人或群体,试图以适应接受新的文化从而更好地生活,在今天纷繁复杂的媒介化社会中,这样的适应挑战可能无处不在。这是我们找到切入这一主题最有利的一个角度。

一、泛化的媒介概念始终伴随着文化适应理论的产生和发展

“媒介”一词的基本含义,就是人们在交往、交流时的中介之物,或者人或者事。由于这一中间物的存在,才使得交流成为可能。“媒介在时间和空间上对社会组织产生决定性的影响”,“媒介的偏向和强大的影响在于加速、促进或者推动复杂的社会进程”②。在媒介研究大师麦克卢汉笔下,“媒介是人体的延伸”。媒介可以是万物,万物皆媒介,所有媒介均可以同人体器官发生某种联系。媒介无时不有,无时不在。凡是能使人与人、人与事物,或事物与事物之间产生关系的物质,都是广义的媒介。但是,这种全部依据“都集中在媒介工具对中枢感觉系统”的媒介理论,忽略了人与人的社会关系。正如美国学者切特罗姆所指出的:“他的技术自然主义强调媒介是人的生物性延伸,而不是人的社会性延伸。虽然他想通过传播媒介来追踪人类文化的发展,他的历史学却难于置信地缺乏真正的人民”③。有了前人对于“媒介”概念的建构,使我对文化适应理论的梳理有了更有效的切入点。

适应(adaptation)在哈维兰笔下有这样的描述:“有机体对现存的环境达到自然有益的调整的过程,这样是为了获得某种特性来保障他们在环境中生存和发展”④。在人类的进化过程中,有机体已不再拥有抵御侵害强健的体格,能够御寒的皮毛,而是提供了能够制造武器、建造房屋、制作衣物、取火、防暑御寒等的能力。这样看来,人类的历史显示着越来越多的时候,人会依赖文化去学习各种各样的生存技能。人们能够借助文化中所学会的各种经验,适应各种各样特殊的环境,也通过这些技能保证了生存和发展。

在跨文化传播研究的视野中为了了解人们彼此交往由于文化差异所遇到的问题时,文化适应性研究便成为其中的一个研究领域。许多学者都从不同侧面对文化适应进行界定和阐释。现今学术界较为流行的、公认的文化适应定义,为1936年雷德菲尔德(Redfield)⑤、林顿(Linton)和赫斯科维茨(Herskovits)⑥所提出的定义。这一定义主要描述了两个族群或者群体间,由于有着跨文化传播的现实,导致两种文化的相互接触。此时可能的情况,就是为了实现跨文化传播而产生的文化变化或者文化改变等⑦。

文化适应应当理解为一种过程,一种处在不同文化圈内人们彼此接触后相互协调、改变的过程,而彼此的接触往往体现在日常媒介使用之中。研究者们对文化适应做出了非常丰富的、多样的研究,呈现以下基本主题:

单维度模型

戈登(Gordon)在米勒(Miller)和帕克斯(Parks)前期研究的基础上,提出单维同化理论模型。该理论认为“跨文化适应始终发生在从最初的文化转变为社会上普遍流行的主体文化这样一个过程之中,其结果是被主流文化所同化”⑧。“跨文化适应的过程,在他们看来总是有着惟一方向性和纬度性的”⑨。“移民此时只能采取顺从社会中主体文化的态度进行自我调整,以达到跨文化适应的结果”[10]。对此最具有说服力的,应是大民族背景影响下的小部分群体,或者个体的现象,也可能发生在多民族共同形成的一种新的文化的现象之中。

双维度模型

文化是人类社会特有的现象,“文化是特定的动物有机体用来调适自身与外界环境的明确而具体的机制,……文化对于环境的适应主要表现为工具和技术适应、组织适应、思想观念适应这三个方面”[11]。研究者试图理解文化对于环境的诸多适应情况,以及人们在适应环境时所可能采取的策略性反应,同时也是对文化概念的再思考过程。正是对于这一系列问题的研究,导致文化适应理论的产生。

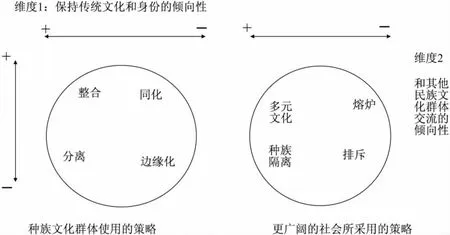

虽然前期的研究成果显示单维度具有解释力的统治地位,但经过对实际情况的解释能力检验,单维度模型并不能解释某些情况。自20世纪70年代以来,许多学者对此提出了挑战,并做了大量的实证研究加以补充说明。贝利(Berry)认为“跨文化适应并不是一个简单的线性过程,并不是单维度模型,因为从理论建构的角度来看,对原有保持传统文化和身份的保护,构成了一个维度,而与现有文化交流时可能采取的趋向策略,又从一个方面构成了与之同时存在的另一维度。”[12]这也就意味着,在跨文化适应的过程中,某一群体对其中一种文化的认同,不代表其放弃了对其他文化同时保持认同态度的权利。基于以上观点的提出,贝利在研究中提出了区别不同跨文化适应过程中个体可能采取的应对策略,如:整合、同化、分离和边缘化四种[13]。在其后续的诸多研究中,证明个体采取整合的应对策略,可能在心理感受和来自不同方面的文化压力上要感觉好得多,这也就回答了当个体进入一个较陌生的社会环境时,往往会采取整合的应对策略这一现象[14]。在所区分的四种不同跨文化适应策略中,采取边缘策略的个体,可能会遇到诸多难以适应的情况。由于文化压力给个体带来的不适应感,可能会使个体心理产生巨大的变化,随之而来的也许就是对社会、个体自身的破坏现象[15];“处在中等地位的是个体所采取的分离策略;而同化策略次之”[16]。

双维度的理论模型由于有着对现实问题强大的解释力,因此,许多的后续理论研究者也对此视角下的问题产生了浓厚的兴趣。不难发现,这一理论视角更多的是在引导人们看待多元社会中所出现的诸多文化共存的现象。此时的研究者们,形象地用小孩玩耍时经常使用的积木等来比喻这一文化现象。在这一比喻中,也暗含了研究者对于多元文化共存合理性的认可态度[17]。

多维度模型

“群体和个人在文化交往和变迁中如何自我定位、如何应对这一过程?在两种文化中,人们的跨文化策略是什么?个人经历什么样的改变,承受怎样的压力,最终怎样适应?”这就是约翰·贝利为我们所呈现的问题。

早期的文化适应研究是由人类学家或者社会学家所组织进行的,并且一般都是集体层次上的研究。他们探讨的,通常是一个较原始的文化群体由于与发达文化群体接触而改变习俗、传统和价值观等文化特征的过程。最初的文化适应理论是单维度的,且单方向的,并且非主流文化个体最终将完全融入主流文化,最后必然被主流文化所同化[18]。自20世纪70年代以来,贝利对此提出了质疑,认为文化适应的过程,实际上对发生接触的这两个文化都会产生影响,但影响程度大不相同。他根据文化适应中的个体对自己原来所在群体的和现在与之相处的新群体的取向,来对文化适应策略进行区分。他提出从两个维度进行考量[19]:保持传统和身份的倾向性,以及和其他文化群体交流的倾向性。并且他认为,这两个维度是相互独立的。也就是说,对某种文化的高认同,并不意味着其他文化的认同就低。根据文化适应中的个体在这两个维度上的不同表现,贝利区分出四种不同的文化适应策略[20]。如下图所示:

虽然单维度模型对现实问题有着很好的解释,但这不能涵盖现实生活中的方方面面。为此,贝利从另一方面看待跨文化适应过程。他是从个体的态度、心态等方面切入。他认为从个体主动性的方面来说,处在文化群体中的人们在很多跨文化适应过程中,是被动地使用应对策略,在他原有的双维度理论的基础上增加了第三个维度:即“主流文化群体对跨文化适应的影响能力”[21]。在发生跨文化适应现象时,有许多因素可能导致跨文化适应者被迫接受某种文化,从而无法显现其主动性,诸如:迫于整体社会环境的文化压力、社区内的价值观等[22]。这就不难看出,只有当大环境允许时,移民才会使用整合策略。

皮翁特科夫斯基(Piontkowski)等人研究推论出相对跨文化适应扩展模型。这一模型想要实现两个目的:第一,从个体的主动性出发,研究跨文化适应过程中移民和原住民在具体情况中可能采取的应对策略。这样的研究从一个理论假设出发,首先设定了理论中解释的跨文化适应彼此的态度,再在现实中加以考察,从而产生对比研究。这就更加细致地从另一个侧面描绘出跨文化适应的过程,研究做到了理论性与实践性同时具备的特点。第二,也是对以上第一点的辅助。研究者充分考虑到社会中存在的各种变量的影响,虽然有了这样周全的设计,但是在实际研究中其他变量的控制有时候显得就很难了[23]。皮翁特科夫斯基在他的研究中,将社会文化空间设定为七个部分:政治、政府系统、经济、工作、家庭、意识形态、社会。之所以有这样的划分,在他看来,这些部分与文化意义的生产有着直接或者间接的关系。这些都是个体所无法随意改变的文化部分。在这样的环境中,个体也只能通过改变其他部分来充分适应这些。如:应对经济压力时,个体很可能改变的就是他原本的价值观;而要保留较为传统的文化习惯时,也要看这七个部分的接纳情况。如果社会大环境无法接纳这一个体的传统观念,那么个体面临的只有改变自己[24]。后续的研究者,如奥特玛内(Otmane)等人,就顺着这一思路进行研究,并最终证实了皮翁特科夫斯基最初所提出的理论假设。他们认为:个体是采取对传统文化的保留,还是趋向于社会中所主导的文化理念,更多的在于个体生活、工作的环境。这一环境对个体的影响虽然是潜移默化的,但确实是非常直接的[25]。在以上诸多关于跨文化适应的观点中,我们可以看到,跨文化适应的过程是相当复杂、多变的。

查阅前人对文化适应的研究,发现文化适应性中所探讨的问题,都与文化适应的“方向”有关。随着学者们不断地梳理、总结前人的成果,阿兹-托斯(Arends-Toth)等学者从理论建构的视角,提出了融合模型(fusion model)[26]。阿兹-托斯等学者的出发点,在于发现人们不该在研究之前就假定存在着一种社会普遍盛行的文化形态,或者假定个体肯定具有与社会完全不同、格格不入的他文化特征。如果可以理论假设的话,他认为可以将个体进入的社会环境假定为一种有着多元文化形态的,整合好了的文化[27]。文化此时也具有了类似基因选择似的特征,具备了两种文化里优秀的、精华的部分。也可能有某一文化特征包含较多,另一文化特征包含较少的情况。这样的理论预设有着完备性,但同时伴随的问题就是在实践中很难证明这一理论,从实证材料的理论设计就显示了相当的难度。因此,它在维度理论里很少引起研究者的关注,也就不难理解了。

二、国内文化适应问题研究

国内研究文化适应问题的学者通常将适应问题理解为:适应(adaptation)(Bruno,1977)是在某种心理需求的驱使下完成的个体与所处社会环境发生的一种协调关系。就个体而言,采取任何的应对策略,而且不管是积极的还是被动的,都将是一种社会现实。即便个体采取了边缘化的策略,也不会产生比群体不适应还严重的后果(叶一舵、申艳娥,2002)。对群体适应的判断标准,学者往往采取了维护社会安宁、和谐的标准(王二平,2006)。在群体适应情境下,使用了以适应性行为为主的个体,属于行为适应者;反之,则为行为不适应者。目前,有较多的研究针对个体应对情境问题展开,而关于少数族群的移民群体的相关研究则较少。在已有的关于移民群体问题的研究中,如:史慧颖、赵玉芳、张庆林等的研究发现,西部民众面对西部大开发中的社会问题,通常会采取的行为分别是:个体层面的积极、消极行为和社会层面的积极、消极行为。在国内已有的文化适应问题研究成果中,国内研究学者很少将媒介使用纳入少数族群的文化适应问题研究范围。

三、结论

总结前辈学者对于文化适应理论问题的研究视角,在多民族地区进行文化适应性问题研究,无疑应该通过少数族群的媒介使用来进行呈现和表达。广义的媒介概念应该可以理解为一种人与人、人与物、或物与物之间的关系生产者。首先,对于中国西北少数族群欠发达地区,可以把媒介概念做这样的理解,即:“媒介可以是任何一种用来传播人类意识的载体,或一组安排有序的载体”。由此走进他们的日常生活实践与意义生产,消解大众传媒研究中的现代性偏向,从而更真实地体验他们的文化存在与文化适应。

其次,在多民族地区进行文化适应研究,应注重建国以来我国实行的民族区域自治政策。邓小平指出:“解决民族问题,中国采取的不是民族共和国联邦的制度,而是民族区域自治的制度。我们认为这个制度比较好,适合中国的情况。我们有很多优越的东西,这是我们社会制度的优势,不能放弃。”

再次,我们也应看到中国当前面临着前所未有的发展机遇和社会的转型期,东、中、西部经济差距明显。中国社科院城市发展与环境研究所调查显示:我国中西部城乡收入差距比例已经超过4∶1。其原因主要是由我国的经济发展水平、城乡体制分割现象严重以及发展机会不平等原因造成的[28]。我国中西部地域辽阔,国土面积占全国的60%以上,但其中不易利用的沙漠戈壁和海拔3000米以上的高寒地区占60%。这种相对恶劣的自然条件,形成了极其不合理的人口分布。我国95%以上的人口偏集于兰州以东广大地区,而以西的广大地区人口则不足全国的5%,平均每平方公里仅10人[29]。这种分布一方面反映了中西部地区,特别是西部地区生存条件差。人的承受力低下的客现状况,造成中西部许多地区劳动供给易受到数量限制,缺乏供给的弹性,难以大量发展劳动密集型产业;另一方面也意味市场狭小,经济基础薄弱,经济发展缺乏凝聚力。1949年新中国成立前,我国少数民族聚居地区经济凋敝,交通闭塞,社会制度落后,人民生活困苦。在工业发展指标方面,地处东部沿海地区的辽宁、河北、山东、江苏、浙江、福建、广东等7省和北京、天津、上海3市,集中了全国75%以上的工业总产值,而占全国总面积60%以上的少数民族地区,仅拥有3.8亿元的全国工业总产值;东部地区的上海、辽宁、天津3省市在1949年的工业总产值分别为35.06、11.91、6.93亿元,而全国少数民族地区的工业总产值1949年合计只有5.4亿元。工业总产值最高的上海与最低的宁夏相比,两者竟差292倍[30]。随着国家西部大开发等多项政策的影响,国家对中西部的投资比例也在逐渐加大。从某种程度上说,缩短了一定的差距。

这就使我们注意到,在中国多民族地区研究跨文化传播问题时,首先关注的应该是国情的不同。文化适应性理论从它的产生和发展的重要阶段都在美国,这也不难看出其原因。在美国,历史上曾经多次爆发种族和民族冲突,如为了黑人解放的南北战争等等;同时,美国的族群来自其他国家,这就使得这些族群在美国没有自己的祖居地[31]。由于有着突出的种族、民族等问题,在政府和社会的高度重视下,才使得相关理论研究得以充分的发生和发展。

我国的多民族地区,尤其是边疆地区的跨文化传播研究,有其独特性。这一独特性首先反映在我国实行的“民族区域自治政策”上,不管是建国前的历朝历代封建君主在少数民族地区实行的“民族羁縻统治政策”,还是建国之后我党实行的“民族区域自治政策”,都可以体现少数民族地区独特的文化特点。在把握了文化适应理论发展的基本脉络之后,同时梳理少数民族地区民族政策的发展脉络,无疑做到了在少数民族地区实地研究中的理论准备工作,同时也做到了对少数民族地区文化发展以及文化发展中的诸多问题的把握。

(本文由“新疆大学博士启动基金项目:新媒介环境下的少数族群的媒介使用与文化适应”资助,是此项目阶段性成果。)

注释:

① 单波.《跨文化传播的问题与可能性》.湖北:武汉大学出版社,2010年6月,第128页.

② (加)伊尼斯.《传播的偏向》.何道宽译.北京:中国人民大学出版社,2003年,第5页.

③ (美)丹尼尔·杰·切特罗姆.《传播媒介与美国人的思想:从莫尔斯到麦克卢汉》.曹静生,黄艾禾译.北京:中国广播电视出版社,1991年,第15页.

④ (美)哈维兰.《文化人类学》.上海:上海社会科学院出版社,2005年,第52页.

⑤ Salant T,Lauderdale D S.Measuring culture:a critical review of acculturation and health in Asian immigrant populations.Social Science&Medicine,2003,57:71 ~90.

⑥ Trimble J E.Introduction:social change and acculturation.In:K Chun,P B Organista,G Marin(Eds.).Acculturation:advances in theory,measurement,and applied research.Washington DC:American Psychological Association,2003.3~13.

⑦ Cabassa L J.Measuring acculturation:where we are and where we need to go.His panic Journal of Behavioral Sciences,2003,25(2):127 ~146.

⑧ Flannery W P,Reise S P,Yu J.An empirical comparison of acculturation models[J].Personality and Social Psychology Bulletin,2001(27):1035~1045.

⑨ 余伟,郑钢.《跨文化心理学中的文化适应研究》,心理科学进展,2005年,6期.

[10] Flannery W P,Reise S P,Yu J.An empirical comparison of acculturation models[J].Personality and Social Psychology Bulletin,2001(27):1035~1045.

[11] Marisol Navas,María C.García,Juan Sánchez,Antonio J.Rojas,Pablo Pumares,Juan S.Fernandez.Relative Acculturation ExtendedModel(RAEM):New contributions with regard to the study of cculturation.International Journal of Intercultural Relations,2005(29):21~37.

[12] Berry J W,Poortinga Y P,Segall MH,et al.Cross-Cultural Psychology:Research and Applications(2nd ed.)[M].Cambridge(UK):Cambridge University Press,2002:345 ~383.

[13] Inga Jasinskaja-Lahti,Karmela Liebkind,GabrielHorenczyk,et al.The interactive nature of acculturation:perceived discrimination,acculturation attitudes and stress among young ethnic repatriates in Finland,Israel and Germany.International.Journal of Intercultural Relations,2003(27):79 ~97.

[14] John W Berry.Acculturation:Living successfully in two cultures[J].Journal of Intercultural Relations,2005(29):697 ~712.

[15] Ward C,KennedyA.Acculturation strategies,psychological adjustment and sociocultural competence during cross-cultural transitions.International Journal of Intercultural Relations,1994(18):329 ~343.

[16] 余伟,郑钢.《跨文化心理学中的文化适应研究》.心理科学进展,2005,13(6):836~846页.

[17] (美)怀特著.《文化科学:人和文明的研究》.曹锦清等译.杭州:浙江人民出版社,1988年,第6页.

[18] 单波.《跨文化传播的问题与可能性》.湖北:武汉大学出版社,2010年6月,第55页.

[19] Berry,J.W.,Globalization and acculturation,International Journal of Intercultrual Relations 32(2008),p.3300.

[20] 单波.《跨文化传播的问题与可能性》.湖北:武汉大学出版社,2010年6月,第56页.

[21] Berry J W.Acculturation as varieties of adaptation.In A.Padilla(Ed.),Acculturation:Theory,models and findings[M].Boulder:Westview,1980:9 ~25.

[22] Berry J W.Conceptual approaches to acculturation.In:KChun,P B Organista,G Marin(Eds.).Acculturation:advances in theory,measurement,and applied research.Washington DC:American Psychological Association,2003.12.

[23] 李萍,孙芳萍.《跨文化适应研究》.杭州电子科技大学学报(社会科学版),第4卷第4期,2008年12月.

[24] 李萍,孙芳萍.《跨文化适应研究》.杭州电子科技大学学报(社会科学版),第4卷第4期,2008年12月.

[25] Otmane Ait Ouarasse,Fons J R ,Van de Vijver.The role of demographic variables and acculturation attitudes in predicting sociocultural and psychological adaptation in Moroccans in the Netherlands.International Journal of Intercultural Relations,2005(29):251 ~272.

[26] Arends-Toth J,Van de Vijver F J R.Domains and dimensions in acculturation:Implicit theories of Turkish-Dutch.International Journal of Intercultural Relations,2004,28:19 ~35.

[27] 余伟,郑钢.《跨文化心理学中的文化适应研究》.心理科学进展,2005年6期.

[28] 中国社会科学院城市发展与环境研究中心.《城市发展与环境研究中心卷(纪念中国社会科学院建院三十周年学术论文集)》,北京:经济管理出版社,2007年3月,第69页.

[29] 曾毅.《中国人口分析》,北京大学出版社,2004年9月,第257页.

[30] 马晓河编.《中国产业结构变动与产业政策演变》,中国计划出版社,2009年8月,第299页.

[31] 马戎.《美国的种族与少数民族问题》.北京大学学报(哲学社会科学版),1997年第1期.