我国居民储蓄存款余额的现状与变动情况分析

2011-08-09张玉兰

张玉兰

(安徽大学经济学院,安徽合肥230039)

随着我国经济和社会的快速发展,居民的收入水平有了较大的提高,储蓄也随之增加。居民储蓄的增长是国家经济实力不断增强的具体体现,也是经济进一步增长的动力。但在总需求与总供给不平衡的情况下,居民储蓄的变动可能成为加剧供求不平衡的因素。如果居民储蓄的增长不能转化为投资,过度的居民储蓄抑制了现期的消费,消费需求不足,投资效率低下,那么居民储蓄就会对经济发展产生负面的影响。

一、我国居民储蓄存款的现状分析

我国的居民储蓄与西方发达国家相比,在所处的经济环境上有很大的差别。虽然在西方国家,居民的消费和储蓄行为也要受到一些制度因素的影响,但始终处于稳定的市场经济环境中。而我国却经历了经济制度的根本性变革,因而居民储蓄呈现出许多用传统规范的储蓄理论无法解释的特征。

改革开放以来,我国的平均储蓄率超过20%以上,2010年,我国的居民储蓄存款余额更是达到了307166亿元。定期储蓄存款占全部储蓄存款的比重一直保持在60%以上。而西方国家,如美国在20世纪70-80年代的经济慢速增长期,通过可支配收入减支出折算的美国个人储蓄率超过了10%,因为失业以及信贷收紧的现状令消费者捂紧了钱袋。从90年代末开始,股价的飞涨令美国人感到更加富有了,储蓄率则随之降到了2%。在2001年美国经济步入衰退后储蓄率略有回升,但又因房价的上涨而急速下滑,因为房产让美国人觉得储蓄已经变得无足轻重了。美国2007年个人储蓄率降至5.5%。2008年后由于受到金融危机的影响,美国的储蓄率才有所上升。一般来说,其他国家都比美国的储蓄水平高。法国、德国以及许多欧元区国家的储蓄率都达到或超过了10%。不过总体看来西方国家的储蓄率都是处在较低的水平,定期存款所占比重较低。

从以上的分析可以得出,和西方主要国家相比,我国存在居民高储蓄的问题。美国经济规模是中国的6倍,但是美国储蓄存款还不到中国的2倍,中国高储蓄更多的是经济结构问题的体现,而非经济实力的体现。中国的社会保障体系不健全,所以家庭必须靠自己的储蓄来养老。而西方国家由于社会保障体系建立较早,养老保障体系比较完善,储蓄率也较低。

二、我国居民储蓄存款的变动分析

无论是历史的纵向比较,还是国家之间的横向对照,改革开放以来储蓄存款的增长速度都是惊人的。伴随着经济的持续快速发展,广大居民的收入和生活水平也得到稳步提高,居民储蓄存款相应保持了高速增长。

(一)我国居民储蓄存款的发展过程

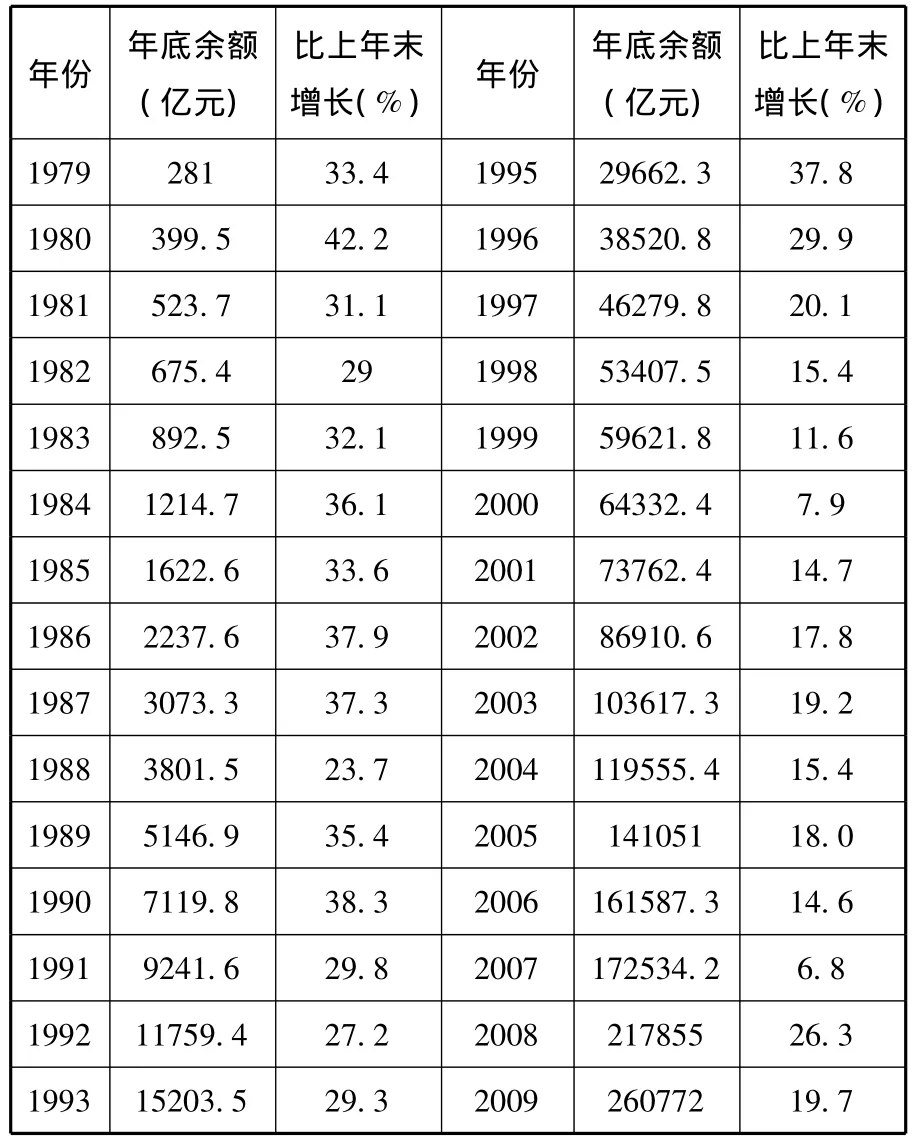

1.持续增长阶段

1978—1988年是我国储蓄持续增长阶段。储蓄存款平均每年增长30%以上,1988年储蓄存款余额达到3822亿元,是1978年210亿元的18倍。这一阶段储蓄存款之所以呈现高速增长,主要是改革开放初期经济基础薄弱,起点低,少量的储蓄增长即可取得较高的增长速度;另外也取决于改革初期经济政策深入人心,居民为了长远着想而愿意以存款的形式持有金融资产。

2.高速增长阶段

1989—1996年为我国储蓄存款高速增长阶段。在储蓄存款基数已经有了较大增长的情况下,储蓄存款余额继续保持强劲的增长势头。此阶段储蓄存款余额的年均增长率达到31.6%,到1996年储蓄存款余额跃升为3.8万亿元。这一阶段储蓄存款高速增长的原因主要是金融部门的政策,使得利率等调控经济的手段市场化,充分体现了经济杠杆的作用,稳定了居民的信心,另外,居民收入也有了一定的增长。

3.减速增长阶段

1997—2000年为我国储蓄存款减速增长阶段。居民储蓄存款的余额继续增长,1998年底达到了5.3万亿元。这一时期,央行连续降息,从1996—1999年6月连续7次降息,1999年10月,政府又开征20%的利息所得税,致使储蓄增值功能大幅降低,降低了居民储蓄意愿。以上措施对居民储蓄分流产生了明显的政策效应。其次,1999年存款实名制实行,也将公款私存的资金大量挤出,从而加速了“名义”居民储蓄存款的分流。再次,这一时期,股市在1996年与1999年分别出现大牛市,交易活跃。股市的繁荣吸引了大量居民储蓄进入股票一级和二级市场投资或投机。以上种种原因,致使居民储蓄存款分流的速度加快,储蓄存款余额的增长速度有所下降,增长率从1994年的41.5%跌至1998年、1999年、2000年的15.4%、11.6%、7.9%。

4.波动性增长阶段

2001年以来是我国储蓄存款波动性增长阶段。进入2001年以后,居民储蓄存款在经过1999年下半年和2000年明显分流之后,分流明显减缓;储蓄存款增长速度重新加快。2002年以来,居民储蓄存款更表现出迅速增长。虽然居民储蓄存款的余额一直在不断增加,但居民储蓄存款增速呈周期性的下降趋势,第一轮下降是在2000年降到谷底,随后2000—2003年又开始小幅上涨,2003年升至波峰,紧接着又开始第二轮下滑,2004年又是一个谷底,2005年恢复上涨,但没有达到2003年的水平,之后的第三轮开始了一路下滑的趋势,直到2007年达到增长速度为1997年以来的最低水平,只有6.8%。但居民储蓄存款余额还是保持持续上涨的趋势。

表1 我国居民储蓄存款余额及其年增长率

数据来源:根据1991—2010年中国统计年鉴、中国国家统计局2010年统计公报统计数据整理。

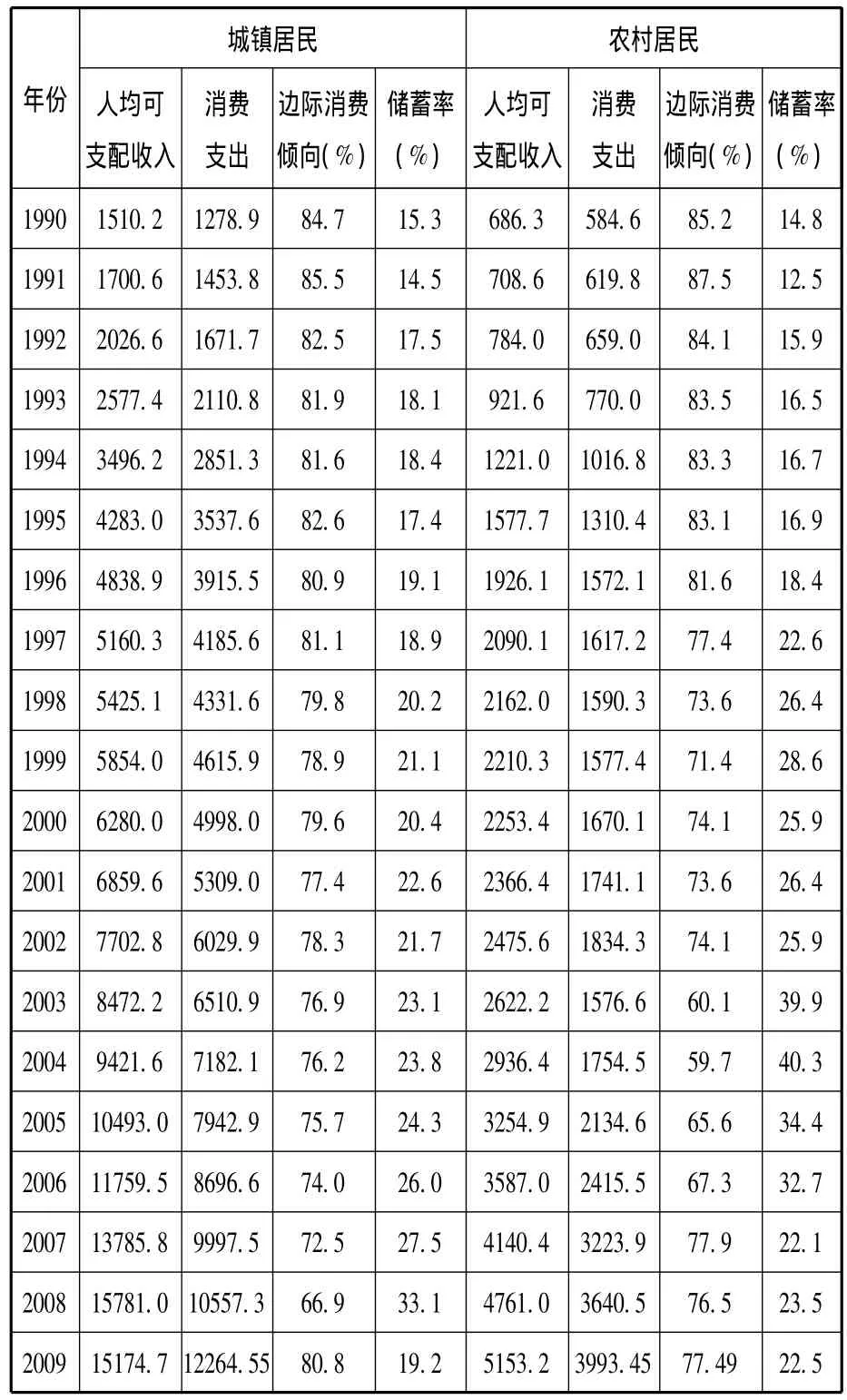

(二)居民储蓄率不断上升

表2计算了20世纪90年代我国居民的储蓄率和边际消费倾向。这些结果表明,自1990年以来,我国居民的储蓄率基本上呈现逐步上升的趋势。1990—2009年城镇居民储蓄率从15.3%上升到了19.2%,农村居民储蓄率则从14.8%上升到了22.5%。特别是1998年以后,居民储蓄率更是居高不下,城镇居民储蓄率基本保持在20%以上,而农村居民储蓄率则基本保持在25%以上。

表2 我国城镇居民和农村居民消费与储蓄情况单位:元

(三)居民储蓄存款具有较强的稳定性

我国居民储蓄存款中定期存款占有相当大的比重。从1991—2010年居民储蓄存款构成看,定期储蓄存款占全部储蓄存款的比重一直保持在60%以上,这显示我国居民储蓄存款结构稳定性很强。

表3 1991—2008年我国居民人民币储蓄存款构成情况单位:亿元

从分析可以看出,我国居民储蓄存款余额一直是持续增长的,虽然增长过程中每年的增长率有波动,但居民储蓄存款保持高速增长,另外我国居民储蓄率不断上升,居民储蓄存款具有较强的稳定性。

三、我国居民储蓄存款持续增长的成因分析

(一)居民收入大幅度增长是主要原因

从改革开放以来居民储蓄率的变化趋势看,凯恩斯关于人们可支配收入的一般规律在我国明显存在,收入增长是居民储蓄增长的决定因素,居民储蓄存款的增长变化主要取决于人们收入水平的增长变化。改革开放以来,我国居民收入快速增长。从表2中可知,1990—2009年城镇居民家庭人均可支配收入从1510.2元增长到15174.7元,增长10倍多。农村居民家庭人均纯收入从686.3元增长到5153.2元,增长了7.5倍。储蓄是收入的函数,收入的大幅度增长为储蓄存款的增长提供了坚实基础。

(二)居民投资渠道少是重要原因

无论是城镇居民和农村居民,消费占人均可支配收入的比重有下降的趋势,而储蓄则是稳步上升。这可能和我国居民的储蓄习惯有关。但是当前在内需不旺、投资后劲不足的情况下,采取有效措施,逐步引导其向消费领域和投资领域转化还是有必要的。我国居民投资渠道少,除储蓄存款外,我国现有的可供个人投资的金融产品仍主要由股票(包括基金)和国债构成。在2007年的大牛市中,储蓄存款增速下降,说明活跃的股票市场是有效的分流储蓄存款的途径。但是股市风险太大,加上我国股市很不规范,股市资产大幅缩水引发的负财富效应加剧了居民对资产安全性的重视,居民对股市的投资热情有所消退,部分投资股市的资金也转为银行储蓄。而国债规模有限,因而吸收储蓄有限。而基金由于受股市低迷所累,居民对它的投资热情也不高。比较而言,储蓄存款兼具流动性好、能带来无风险的一定收益等优势,因此得到了人们的认可。

(三)制度转轨过程中的预期不确定性是深层次原因

1990—2009年,我国城镇居民人均可支配收入年均增长13.21%,农民人均纯收入年均增长11.50%,而储蓄存款年底余额年均增长21.9%。居民储蓄存款的增速大大高于居民收入的增速,表明储蓄存款不仅来自于居民当年增收,还有相当一部分来自于居民的“超储蓄”。造成这种情况的原因在于近年来我国陆续出台了一系列改革措施,增加了人们对于未来支出的预期和不确定性。同时由于我国社会保障体系不健全,迫使人们通过储蓄来预防未来可能发生的风险。如住房制度改革迫使居民进行长期储蓄;教育制度改革使居民必须为支付子女教育费用而增加储蓄;医疗保障制度发生变化,居民为预防健康风险而增加储蓄等。

总之,我国居民储蓄存款的增长趋势,既有长期因素的作用,又有短期因素的作用;既有经济因素的作用,又有制度变革等非经济因素的作用,是许多综合因素影响的结果。

[1]贾玉英.经济转轨时期我国居民储蓄存款问题研究[D].西安:西安交通大学,2003.

[2]中国人民银行课题组.中国国民储蓄和居民储蓄的影响因素[J].经济研究,1999(5):3-10.

[3]李焰.中国居民储蓄行为研究[M].北京:中国金融出版社,1999.

[4]廖佳馨.影响我国近年来居民储蓄若干因素问题的探讨[D].成都:西南财经大学,2003.

[5]严忠,岳超龙,刘竹林.计量经济学[M].合肥:中国科学技术大学出版社,2005.

[6]国家统计局.中国统计年鉴(2008)[M].中国统计出版社,2009.