社区适龄妇女宫颈癌筛查结果的多因素分析

2011-08-08甄冬云吴晓云

甄冬云 吴晓云

1 对象与方法

1.1 研究对象

25~65岁妇女1772人进行宫颈癌筛查。所有研究对象均签署知情同意书。

1.2 方法

1.2.1 个案病例

包括研究对象的基本信息及相关病史等。

1.2.2 妇科检查及宫颈细胞学检查

筛查中发现的可疑阳性病例全部转诊指定医疗机构进行确诊。所有参加筛查的医务人员统一经过培训,考核合格方可从事筛查。

1.3 统计学分析

统一录入两癌筛查数据信息系统,应用SPSS15.0进行统计学分析。

2 结果

2.1 基本情况

本次参加宫颈癌筛查1772人,筛查平均年龄50.25岁。65.81%妇女的教育程度为初中及以下,大专及以上的仅占9.47%。从职业来看,无业人群所占比例最大,达到33.427%。

2.2 宫颈癌的多因素分析

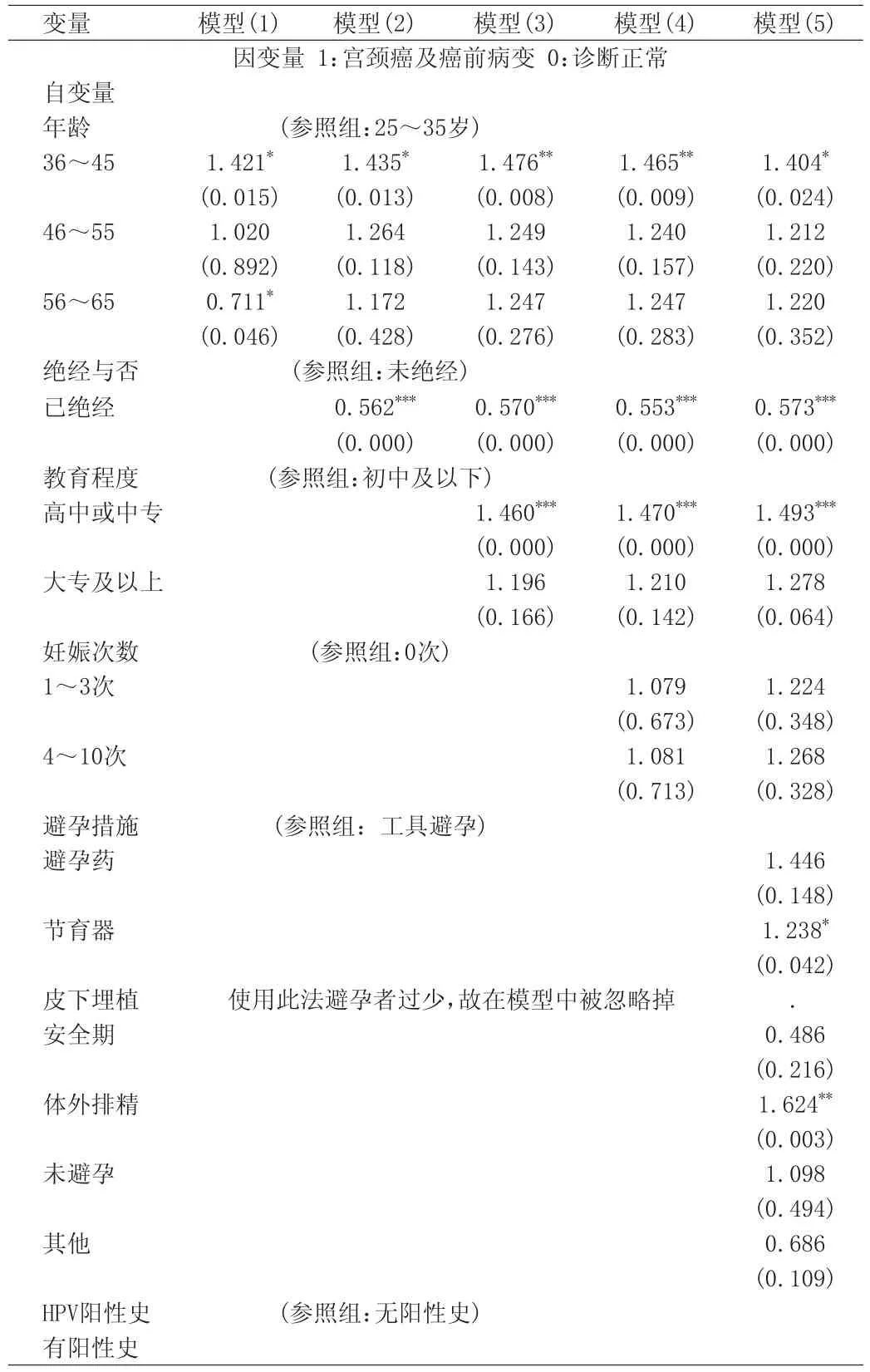

已有文献对宫颈癌影响因素的研究中发现年龄、HPV感染史、避孕药使用、性生活及生育情况等对宫颈癌的发病有影响。故将本次筛查的数据中获得的变量代入模型中,进行logistic回归。表1分别为6个模型,涉及的变量包括年龄组、妊次、避孕药使用年限,是否绝经、教育程度以及HPV阳性史。根据数据特征和变量选择,最终的模型见表1模型(5)。六个模型的因变量均为宫颈癌及癌前病变的检出与否,赋值0和1。

表1 宫颈癌影响因素回归模型

3 讨论

宫颈癌是危及女性生命的主要疾病之一,发病率在女性生殖系统恶性肿瘤中居第二位,仅次于乳腺癌。中国每年新增病例13.6万左右,占全球的1/4~1/3,每年有2~3万的妇女死于宫颈癌。而且明显年轻化。宫颈癌平均发病年龄由20年前的54岁,提前到45岁[1]。

本次筛查的信息采集多为截面数据,而对疾病原因的探究需要进行长期的队列研究,或病例对照研究,即区分暴露因素在前,疾病在后才能够推断因果关系,因此在分析疾病危险因素上就受到限制。另外由于一些病史例如家族史、月经史的数据特征和质量问题无法纳入分析,因此根据已知的可利用的变量尝试进行回归分析,控制混杂因素,探讨相关因素癌症检出的相关性。

3.1 年龄

在模型(1)中自变量只放入年龄组,发现36~45岁的人群检出宫颈癌的概率是参照组25~35岁的人群的1.421倍(P=0.015),而56~65岁人群检出宫颈癌的风险变小,是参照组的0.711(P=0.046)。但是当在模型(2)中加入是否绝经这个变量时,56~65岁人群检出宫颈癌的风险与参照组的差异失去了显著性(P=0.428),36~45岁的人群仍有较高的患病风险,在之后的模型中控制了是否绝经、教育、妊娠次数、避孕措施这些因素之后,该人群仍具有较高检出宫颈癌的风险,检出概率是参照组的1.403倍(P=0.024)。

3.2 绝经

在模型(2)及之后的模型中,已绝经成为了检出宫颈癌的保护因素,在控制了年龄、教育、妊娠次数、避孕措施这些因素之后,已绝经的人群检出宫颈癌的概率是未绝经人群的0.573(P=0.000)。

3.3 教育程度

在受教育程度方面,高中或中专人群为高风险人群,他们检出宫颈癌的概率是初中及以下人群的0.573(P=0.000),并且随着妊娠次数、避孕措施、是否有HPV阳性史这些变量进入模型,其系数变化较小。

3.4 妊娠次数

在以往研究中发现妊娠次数多的妇女较易患宫颈癌,但是在本模型中妊娠次数对宫颈癌检出概率并没有显著影响,可能是因为参加筛查的人群大部分受计划生育政策的影响只生一胎或两胎。

3.5 避孕措施

模型中将8种避孕措施作为7个哑变量放入模型,参照组为工具避孕,其中避孕措施为皮下埋植的人群过少,若纳入模型将大大影响检出回归的样本量,故在处理中被排除于模型之外。相对于参照组节育器避孕的妇女及体外排精避孕的妇女检出宫颈癌的风险较高,分别是参照组的1.238倍(P=0.042)和1.624倍(P=0.003)。以往研究指出避孕药的使用也会增加宫颈癌的患病风险,但在本模型中未有显著性。最终宫颈癌检出的多因素分析回归模型为模型(5)。本次筛查发现,宫颈癌的影响因素包括:年龄、教育程度、绝经与否、宫内节育器的使用、体外排精等。

全球每年约有20多万女性死于宫颈癌,发展中国家尤为严重。由于目前我国宫颈癌的早期筛查尚未普及,国内妇女防范意识较弱,通过积极的预防、普查、监护和保健措施,做好妇女保健工作,保护妇女的身心健康尤为重要[2]。宫颈癌形成前有一个相当长的癌前病变期及原位癌阶段,从宫颈上皮内瘤样病变发展成癌,大约需要10年时间。所以早期发现、早期治疗是降低宫颈癌发病率及死亡率的关键所在,目前筛查是预防和控制宫颈癌的主要手段[3-4]。

[1]付桂芹,王桂荣,王福艳,等.不可忽视的宫颈癌筛查[J].中华中西医杂志,2006,7(10):84286.

[2]冯彦林,赵敏.宫颈癌的筛查现状[J].山西医药杂志.2010(2):133-135.

[3]赵方辉,乔友林.宫颈癌流行病学研究进展[A]//李立明.流行病学进展[M].北京:北京医科大学出版社,2002:64-89.

[4]王崇丹.宫颈病变的筛查方法及进展[J].当代医学,2009(27):21-22.