地铁联络通道施工力学特性分析

2011-07-27吴文涛李海清

吴文涛,张 恒,李海清

(1.西南交通大学 希望学院,四川 南充 637900;2.西南交通大学 土木工程学院,成都 610031;3.四川省交通运输厅 公路规划勘察设计研究院,成都 610041)

城市地铁联络通道一般处于区间隧道的中部和线路的最低处,且通常与集、排水泵站连在一起合并建设,共同起着两隧道连接、集水、排水和防火等作用。在盾构法隧道基础上修建联络通道,必然会使盾构隧道的受力状态发生改变,形成非常不利的空间交叉结构受力形式,产生应力集中现象,使得与联络通道相连接的交叉部管片成为受力的薄弱环节[1-3]。上海轨道4号线于2003年7月1日造成重大工程事故,由于联络通道施工等措施的不力,造成直接经济损失高达1.5亿元人民币,引起了全国震惊。但是现阶段国内的设计中,对采用矿山法施工的联络通道的施工过程中,盾构主隧道的位移及应力变化规律并不是十分明确[4-5]。为了确保联络通道施工的安全,降低施工对盾构主隧道的影响,本文应用FLAC3D研究了在盾构法隧道的基础上管片拆除、开挖、施加衬砌等过程围岩的位移及力学变化过程,验证了联络通道施工的可行性,为进一步研究奠定了基础。

1 工程概况

深圳地铁2号线2205标段盾构工程共有2个区间,分别是水湾站—东角头站区间和海上世界站—水湾站区间,其中水湾站—东角头站区间包含联络通道施工。

联络通道净空根据人员疏散条件定为半圆拱直墙断面,尺寸为2.1 m(宽)×2.3 m(高)。联络通道、泵房采用矿山法施工,复合式衬砌,并辅以超前小导管的辅助加固措施,外围地层使用水泥砂浆注浆加固。联络通道处管片采用开口衬砌环。初期支护采用格栅钢架及250 mm厚C25、S8喷射防水混凝土;二次衬砌采用350~700 mm厚C30、S8模筑防水混凝土。

联络通道结构为复合式结构,其防水除混凝土自防水外,在初支与二衬之间施作全断面柔性防水层(防水层采用350 g/m2无纺布+1.5 mm厚PVC防水板)。联络通道横、纵断面如图1、图2所示。

图1 联络通道纵断面(单位:mm)

联络通道及泵房处于Ⅴ级围岩中,结构覆土13 m,属于浅埋隧道,上层覆约2 m素填土,向下依次为软土层、砾质黏性土地层,下卧全风化和中风化花岗岩。地下水以经常渗水、滴水为主。

2 联络通道施工工序

根据施工条件,结合地铁旁通道施工经验,经技术经济比较,采用注浆加固土体、隧道内开挖构筑的施工方案如下:

图2 联络通道横断面(单位:mm)

土层注浆和开挖构筑施工均在隧道内进行,主要施工工序:洞内地层加固→盾构隧道架设支撑→检查土体加固效果是否满足强度、抗渗要求,如不能满足要求加固到满足要求为止→切除右线开口处管片→施作防护门→施作联络通道初期衬砌、二次衬砌及洞门(泵房处不施工底部二次衬砌)→向下施作泵房初期衬砌→施作泵房二次衬砌→施作墙板→拆除隧道支撑。

3 盾构隧道与联络通道施工模拟

3.1 计算力学模型及参数

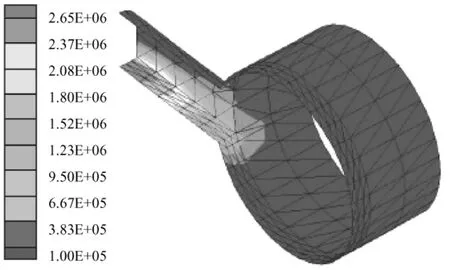

根据联络通道加固断面设计施工图进行建模,如图3所示。为了消除尺寸效应引起的计算误差,沿隧道掘进方向,确定尺寸为60 m(相当于40环,每环1.5 m);沿隧道断面横向,确定宽度尺寸为80 m;而沿垂直方向,根据联络通道实际埋深,确定上覆土层厚度,向下则从计算影响范围角度考虑,选取厚度为22 m的地层。采用理想弹塑性本构关系和Drucker-Prager屈服准则进行数值模拟。该联络通道断面计算模型如图3所示,空间交叉结构如图4所示。由于管片接缝的影响,管片刚度按0.75的折减系数来考虑[1-2],各材料相关计算参数见表1。

3.2 边界条件和初始应力场

图3 三维计算模型

图4 联络通道交叉部网格

表1 各种材料的力学参数

计算模型采用位移边界条件,在模型底部施加竖向约束,两侧面施加水平约束,上表面为自由面。由于地表有附加荷载作用,模型顶部施加P0=20 kPa的荷载。初始应力场由自重产生,不考虑浅埋洞室土体构造应力的影响。

3.3 数值模拟过程

为了探明盾构隧道与联络通道组成空间交叉结构的复杂受力特征,本次计算对联络通道的施工过程进行如下模拟[6-9]。

1)盾构隧道开挖毛洞状态下围岩荷载释放率确定为30%;管片施作后,荷载释放率确定为70%。

2)联络通道采用矿山法施工,假定整个过程分3步进尺施工完毕,每步进尺2 m。

3)开挖联络通道毛洞应力释放率为30%,施作联络通道初期支护后应力释放率为70%。

3.4 计算结果分析

3.4.1 结构受力分析

管片主应力分布见表2,从整体上看,在联络通道施工之前,完成盾构隧道后,在主隧道的拱顶及拱底均出现了较大的拉应力,底板拉应力最大值为0.27 MPa,而隧道最大压应力则出现在两侧拱腰位置,为3.69 MPa。联络通道的施工,使开洞侧及远离侧交叉部管片拉应力均有不同程度的增加,但是开洞侧交叉部管片压应力随着施工进尺逐渐减小,而远离侧交叉部管片压应力逐渐增大。

由于联络通道的施工,主隧道原有的受力方式发生了应力重分布,使得交叉部管片产生了应力集中现象,特别使开洞侧管片产生了上下截面整体受拉的不利受力形式。因此,施工时对联络通道附近的管片进行有效的加固,实施足够的支撑,是非常有必要的。

表2 管片应力 MPa

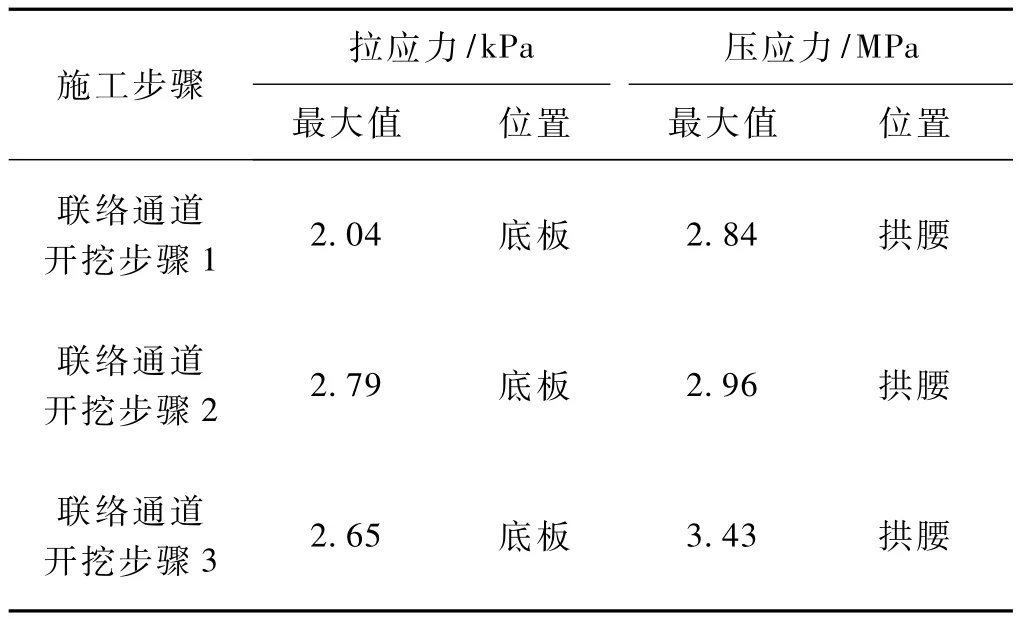

各施工阶段联络通道主应力分布见表3,随着施工进尺,结构的最大拉应力变化范围逐渐减小,最大值出现在联络通道靠近开洞侧底板位置处,而结构最大压应力在逐渐增大,最大值出现在结构远离开洞侧拱腰位置处。联络通道的施工引起结构自身出现了很大拉应力区,以致于出现结构上下截面整体受拉的受力形势,从受力角度来讲是十分不利的。

表3 联络通道应力

图5 联络通道弯矩云图(单位:N·m)

图6 联络通道拉应力分布云图(单位:Pa)

由图5,图6可看出,联络通道拱顶和底板是正弯矩最大区域,而接口下部弯矩突变,出现较大的负弯矩,联络通道底板是受拉最大区域,整个结构的受拉区为联络通道下半部分及接口周围部分管片,设计与施工应高度重视此部分的结构安全和防水。

3.4.2 结构变形分析

从表4,表5可以看出联络通道开挖后,盾构主隧道的变形由对称变形转为不对称变形,并向联络通道一侧发展;受管片拆除及联络通道施工的影响,结构刚度下降,致使靠近联络通道一侧管片变形明显大于相对的另一侧管片;开挖过程中,开洞侧管片的变形增加量明显较远离管片侧大,大约为远离侧管片变形增量的3倍。因联络通道施工,引起交叉部管片特别是开洞侧交叉部管片产生了沿垂直和水平方向显著的附加变形;垂直方向最大附加变形为2.19 mm,水平方向最大附加变形为9.06 mm。

表4 交叉部管片变形量 mm

表5 联络通道结构变形量 mm

从表5可以看出开挖联络通道过程中,结构以拱顶垂直变形为主,最大沉降值为24.39 mm,结构其他部位变形较小。随施工进尺的增加,除结构底板隆起基本没有变化外,结构各部位变形均有不同程度的增加。

3.5 地表沉降计算值与监测结果比较

图7为联络通道地表沉降监测点布置图。通过数值计算分析实测结果与数值模拟的差异,数值模拟计算得到的联络通道监测断面其最大沉降值是6.71 mm,最大地表沉降发生在联络通道轴线中心上方,如图7和图8所示。

现场监测得到的数据显示,地表沉降最大值5.93 mm,从沉降最大点的位置和数值大小来看,沉降值最大点的位置一致,地表最大沉降数值大小计算结果与现场监测结果比较接近,计算值比实测最大值大10%。从影响范围来看,两者也有着较好的相似性。

图7 联络通道监测点布置(单位:m)

图8 联络通道地表沉降计算值与实测值比较

4 结论

本文以深圳地铁2号线联络通道施工为工程依托,通过数值模拟对盾构隧道与联络通道组成复杂空间结构的施工力学行为进行了较深入的研究,得出如下主要结论:

1)随施工进程,盾构隧道与联络通道交叉结构变形由对称变形转变为向联络通道一侧发展的不对称变形,并且使交叉部连接管片局部变形显著。

2)联络通道的施工,主隧道原有的受力方式发生了应力重分布,使得交叉部管片产生了应力集中现象,导致开洞侧交叉部管片出现拉应力集中,远离开洞侧交叉部管片出现压应力集中。

3)受拉最大区发生在联络通道底板,整个结构的受拉区为联络通道下半部分及接口周围部分管片,设计与施工应高度重视此部分的结构安全和防水。

[1]张志强,何川.用冻结法修建地铁联络通道施工力学研究[J].岩石力学与工程学报,2005,24(18):3211-3217.

[2]张志强,何川.双线盾构隧道与联络通道复杂结构受力分析[J].铁道学报,2002,24(6):89-92.

[3]李大勇,吕爱钟,张庆贺,等.南京地铁旁通道冻结实测分析研究[J].岩石力学与工程学报,2004,23(2):334-338.

[4]王晖,竺维彬.软土地层地铁盾构隧道联络通道冻结法施工控制技术研究[J].现代隧道技术,2004,41(3):17-21.

[5]任志坚,佘才高.南京地铁盾构隧道联络通道设计与施工[J].都市快轨交通,2005,18(5):50-53.

[6]李大勇,陈福全,张庆贺,等.地铁联络通道冻结施工的三维数值模拟[J].岩土力学,2004,25(增刊):472-474.

[7]李兴龙,彭立敏,吴 涛,等.盾构隧道联络通道施工力学行为数值模拟分析[J].铁道标准设计,2009(4):102-105.

[8]吕虎.隧道联络通道施工力学行为研究[D].上海:同济大学土木工程学院,2006.

[9]代维达.客运专线单双线过渡段分岔隧道施工效应三维数值分析[J].铁道建筑,2011(4):59-63.