磁共振SPACE序列在诊断极外侧椎间盘突出中的临床应用

2011-07-24许道洲夏好成罗树彬吕海莲冯国平肖文丰

许道洲 夏好成 罗树彬 吕海莲 冯国平 许 蕾 肖文丰 王 忠

极外侧腰椎间盘突出症 (far lateral lumbar disc herniation,FLLDH)是腰椎间盘突出症的一种特殊类型,系指突出物位于椎间管(孔)及椎间管以外,主要累及同节段神经根,产生相应临床表现的症状[1],文献报道其发病率约占腰椎间盘突出症的1%~11.7%[2-5]。术前未发现极外侧椎间盘突出症是导致椎间盘再次手术的重要原因之一[6]。笔者分析了本院5例经手术证实的极外侧椎间盘突出症在磁共振不同序列上的表现,旨在探讨SPACE序列对该病的诊断价值。

方 法

1.一般资料

本组5例均为男性,年龄32~53岁,平均34岁。椎间孔内侧型2例,椎间孔外侧型2例,混合型1例。皆因单侧腰腿痛反复发作而入院,疼痛表现为反复发作的腰腿部放射痛,其中2例疼痛剧烈,下肢疼比腰疼明显;右侧小腿前外侧浅感觉障碍2例,左小腿前、后外麻木1例,踝反射减弱1例,左膝反射减弱1例,右膝反射消失1例,趾背肌、踝背伸肌力减弱1例。神经牵拉实验均为阳性。病程3~36个月,平均20个月。5例病人均在局部麻醉下行椎间孔及其外侧探查术,证实为极外侧椎间盘突出症,与SPACE序列检查结果相符。

2.检查方法

使用3.0T SIEMENS T RIO T IM磁共振成像系统。腰骶部常规平扫及SPACE序列和SPACEST IR序列扫描,采用 TIM 线圈,患者仰卧于位,扫描范围包括L1上缘及尾椎,扫描序列及扫描参数见表1。SPACE序列及SPACE-STIR序列扫描完毕后将原始数据传送与工作站,采用最大信号投影(MIP)、多平面重组(MPR)和曲面重组(CPR)技术,结合原始图像从不同角度观察突出的髓核与神经根之间的空间位置和比邻关系。

结 果

1.影像表现

1.1 部位:L5-S1节段突出3例,其中左侧2例,右侧 1例;L4-L5节段突出 2例,均为右侧;L3-L4节段突出1例,为右侧。

1.2 受累神经根数目:L3神经根受累1例,L5神经根受累 2例 ,同时累及 L4、L5和 L5、S1各1例 。

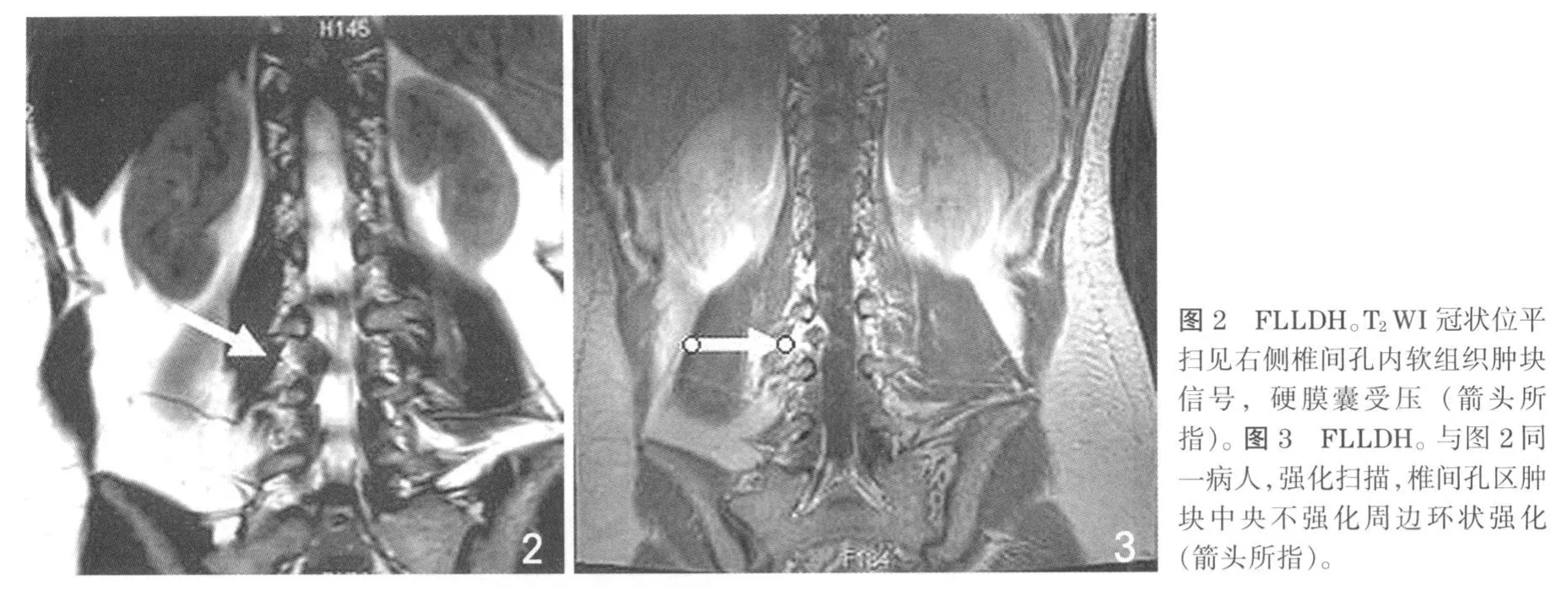

1.3 磁共振平扫表现:矢状位T1WI及T2WI椎间孔层面表现为椎间孔内和 (或)外软组织肿块信号5例,该信号同神经根信号相仿,但比相邻层面的正常神经根断面明显增大(图1),形态呈圆形1例、卵圆形3例、不规则形1例;T2WI轴位呈等信号3例,混杂信号2例(图1);T2WI冠状位呈位于椎间孔内和(或)外软组织肿块信号 5例,硬膜囊受压4例(图 2)。

表1 磁共振扫描序列及参数列表

图1 FLLDH。常规平扫见矢状位T1WI及T2WI椎间孔层面表现为椎间孔内软组织肿块信号,较相邻椎间孔内正常神经根信号明显增大,T2WI轴位呈等信号(箭头所指)。

1.4 磁共振强化表现:椎间孔区肿块不强化3例,中央不强化周边环状强化2例(图3)。

1.5 SPACE序列表现:冠状位椎间孔周围出现异常低信号(图4),圆形1例、卵圆形3例、不规则形1例。异常低信号压迫线状马尾神经根3例,神经根受压移位3例。

1.6 SPACE-ST IR序列表现:5例均表现为神经根鞘推压移位,硬膜囊弧形受压,神经根线状高信号与突出的椎间盘呈“腋窝下网球”样征象(图5)或神经根肩部受压征象(图6)。

讨 论

1.极外侧椎间盘的由来

1944年 Lindblom[7]首次提出该病,1954年Harris和Macnab分别在解剖标本上发现椎间盘突出可以超过椎弓根外侧缘。常见的椎间盘突出位于椎管内,按横向定位分为中央型、中间型(旁中央型)及(后)外侧型;少数位于椎间孔(管)内或孔(管)外的突出,曾称之为超外侧(far lateral)、椎间孔内(intraforaminal)或椎间孔后(postforaminal)型突出,以区别于椎管内者。Wailtse称之为远外侧型突出,Jackson称之为椎间孔及椎间孔外型,Abdullah(1974)、Postachini(1979)、Kurobane等将累及同节段神经根的椎间孔及孔外突出命名为极外侧型 (extreme lateral),以区别于椎管内累及下节段神经根的后外侧或外侧突出。由于极外侧型的名称简单、定义明确,故此名已为学者普遍接受[8]。

2.神经根成像影像SPACE序列技术发展

SPACE(sampling perfection with applicationoptimized contrasts by using different flip angle evolutions,SPACE)序列最初是由美国维吉尼亚大学的Mugler等[9-10]首先提出并在西门子磁共振操作系统上实现的,该序列通过在回聚脉冲中使用可变翻转角(variable flip angle)的设计成功地解决了快速自旋回波TSE(turbo spin echo,TSE)回波链短、射频吸收率(specific absorption rate,SAR)高的缺点,实现了一次激发,采集若干个回波,而且保证了图像的对比度。该序列采用可变翻转角的超长回波链采集,优化的变翻转角模式克服了T2衰竭效应,避免了TSE序列由于长回波链带来的模糊效应,由于回聚脉冲不再是统一的大角度,SAR也明显降低。SPACE序列采用了硬脉冲作为回聚脉冲,回波间隔很短,相同的时间内允许采集更多的数据,这样一来SPACE序列实现了快速高分辨的三维TSE对比成像[11]。由于背景信号高的影响,三维重建时最大信号投影及多平面重建时都使得神经根成像对比不理想,为此在SPACE序列上加上STIR序列,从而解决了背景信号高的问题,不同场强的磁共振翻转时间是不同的,在3.0T磁共振上我们采用的翻转时间是220ms,很好地抑制了背景信号,从而实现了三维神经根成像。

3.骶丛神经正常解剖及影像特点

腰骶神经根自上而下斜向走行,其周边结构复杂,常规MRI和CT均很难对其完整清晰显示[5-6]。SPACE-STIR序列通过选择性地抑制周边的脂肪信号,采用3D冠状位采集方式,清晰显示含水丰富的腰骶神经根,能够完整地显示包括L1~S1水平的腰骶神经根,全面而直观地显示腰骶神经根形态和走行。在SPACE-STIR序列上,腰骶神经根呈均匀性高信号向前下走形,与硬脊膜囊呈一锐角,其锐角自上而下逐渐缩小。神经节表现为呈“蟹鳌”样高信号。两条节后纤维线状高信号。

4.极外侧椎间盘突出的磁共振特点

回顾性观察本病的常规磁共振扫描见,矢状位T1WI及T2WI椎间孔层面表现为椎间孔内和(或)外软组织肿块信号,形态呈圆形、卵圆形或不规则形;T2WI轴位呈等信号或混杂信号;T2WI冠状位呈位于椎间孔内和(或)外软组织肿块信号,硬膜囊弧形受压,强化扫描脱出的髓核不强化或周边环状强化,这种环状强化笔者认为可能是突出的髓核对周围组织长生刺激,从而引起周围结缔组织的炎性反应。在SPACE序列上,在脑脊液高信号的衬托下能够清晰直观地显示突出的髓核和马尾神经,冠状位椎间孔周围出现异常低信号,呈圆形、卵圆形或不规则形,该异常低信号压迫线状马尾神经根,出现神经根受压移位。在SPACE-STIR序列上也能够非常直观地显示突出的髓核与神经根之间空间位置关系,表现为神经根鞘推压移位,硬膜囊弧形受压,神经根线状高信号与突出的椎间盘呈“腋窝下网球”样征象,该征象笔者认为是诊断极外侧椎间盘突出的特征性征象。

在实际日常工作中,对于腰椎间盘突出病人的常规磁共振检查,通常做矢状位T1WI、T2WI及轴位T2WI,由于极外侧椎间盘突出的髓核只有在通过椎间孔层面上方能显示,而该层面在矢状位上位于序列图像的最边缘,因此极易引起漏诊。本组中有2例就是在平扫时没有发现明显异常,然而病人临床症状非常明显,当我们加扫SPACE序列重建后,发现突出的髓核位于椎间孔外,然后根据SPACE序列的三维定位,回到平扫矢状位上发现了椎间孔内类圆形的异常信号,对比相邻椎间孔内神经根信号,发现较正常的神经根明显增大,所以笔者认为当临床上有明显的腰椎间盘突出症状,特别是有典型的根性神经痛症状,而常规CT或磁共振椎间盘突出不明显时应当考虑到本病的可能性,一旦临床或放射科医生怀疑有极外侧椎间盘突出时,加扫冠状位SPACE和SPACE-STIR序列就能够做到明确诊断。另外SPACE和SPACESTIR序列能够非常清晰直观地显示出突出的髓核和神经根,可以与发生于椎间孔附近的神经鞘瘤和神经根纤维瘤相鉴别,极外侧椎间盘对神经根是推压关系,突出的髓核和神经根信号也不同,强化扫描突出的髓核一般不强化,或呈环状强化;而神经鞘和神经纤维瘤表现为肿瘤和神经根是相延续的,呈“吹气球样”改变,强化扫描肿瘤呈明显强化,如有囊变,可以出现不均匀性强化,在SPACE序列上两者很容易相鉴别。

结合本组病例和文献资料,我们认为极外侧椎间盘突出的磁共振特异性征象有:平扫矢状位椎间孔层面上表现为椎间孔内和(或)外软组织肿块信号,形态多呈圆形、卵圆形或不规则形;在T2WI轴位呈等或混杂信号,边缘不清,T2WI冠状位呈位于孔内和(或)外软组织肿块信号,硬膜囊受压,强化扫描呈不强化,或周边环状强化信号;SPACE序列冠状位椎间孔区神经根线状低信号与突出的髓核相交;SPACE-STIR序列显示受压移位的神经根与突出的椎间盘呈 “腋下网球”样征象,因此当临床或放射科医生疑有极外侧椎间盘突出时,加扫冠状位SPACE和SPACE-STIR序列检查,对临床的定位及定性诊断有明显帮助,当然冠状位SPACE和SPACE-STIR序列不能取代常规序列扫描,可作为极外侧椎间盘突出判断神经根受压情况的重要补充扫描序列。

1.欧常学,黄卫明,何 平.螺旋CT扫描与多平面重建诊断极外侧型腰椎间盘突出症.现代诊断与治疗,2005,16:145-146

2.Melvill R L,Baxter B L.The intertransverse approach to extraforaminal dis c protrusion in the lumbar spine.Spine,1994,19:2707

3.Lejeune J P,Hladky J P,Cotten A,et al.Foraminal lumbar disc herniation:experience with 83patients.Spine,1994,19:2052

4.DardenⅡB V,Wade J F,Alexander R,et al.Farlateral disc herniations,treated bymicroscopic fragmentexcision,techniques and results.Spine,1995,20:1500

5.李明全,袁 志,陈拱诒.极外侧型腰椎间盘突出症.中华骨科杂志,1995,15:239

6.刘 淼,张长明,董硕文.腰椎间盘突出症再手术原因分析.中华外科杂志,1988,26:153

7.Lindblon K.Protrusions of disks and nerve compression in the lumbar region.Acta Radiol,1944,25:195

8.周秉文 .何为极外侧型腰椎间盘突出症.中国脊柱脊髓杂志,2000,10:105

9.Mugler JPⅢ,Kiefer B,Brookeman JR.Three diamensional T2-weighted imaging of the using very long spin-echo train in:Proceedings of the international societyfor magnetic resonance in Medicine.Berkeley,Calif:ISMRM,2000:1630

10.Mugler JPⅢ,Meyer H,Kiefer B.Practical implementation of optimized tissue specificprescribed signal evolutions for improved turbo-spin echo imaging.In:Proceedings of the international societyfor magnetic resonance in Medicine.Berkeley,Calif:ISMRM,2003:203

11.李国斌,张卫军.三维快速自旋回波成像技术-SPACE.磁共振成像,2010,1:295-298