数字减影血管造影机引导置管引流在治疗术后吻合口瘘中的应用

2011-07-23袁富红

刁 强,马 延,袁富红,申 翼

0 引 言

吻合口瘘是食管癌、贲门癌消化道重建术后严重的并发症之一,治疗难度大,住院时间长,病死率高。其中胸内吻合口瘘的后果最严重,是造成患者死亡的主要原因之一。病死率高达40%以上[1],我们采用DSA引导下经瘘口置管引流加十二指肠营养管支持的方法,治疗23例术后确诊吻合口瘘患者,取得满意的临床效果。现总结报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 收集2005年1月至2010年11月,采用DSA引导置管法共诊治食管贲门癌术后胸内吻合口瘘23例患者临床资料,其中男18例,女5例,年龄43~81岁,平均(63±3)岁。其中20例均于我院手术病理证实恶性肿瘤,包括食管癌16例,贲门癌4例;另3例转自外院,均为食管癌术后。23例患者中,吻合口胸腔瘘17 例(74%),纵隔瘘5 例(21.7%),胃瘘1 例(4.3%)。另以我院心胸外科2003年6月至2006年5月间,采用传统三管治疗法(胃肠减压管、空肠造瘘管、胸腔引流管)治疗吻合口瘘病例16例患者资料作为对照。

1.2 仪器与设备 采用美国GE Lca+1000 mA数字血管造影机,日本岛津SafireⅡ1000 mA数字胃肠机,德国西门子双源CT(Aomatom Definition)。

1.3 治疗方法 临床或影像学方法确诊吻合口瘘后,立即在DSA经同侧鼻腔置入聚氨酯复尔凯鼻胃管2根,其中1根插入空肠内滴注肠内营养液行营养支持,另1根经吻合口瘘口插入胸腔或纵隔脓腔,保证复尔凯鼻胃管的侧孔在瘘口外脓腔内,连接负压持续引流脓腔。具体操作为:患者仰卧于DSA检查床上,透视下采用猎人头或其他适宜导管与亲水膜导丝相互配合,于一侧鼻腔插入食管,经吻合口瘘口进入脓腔内。经导管适量加压注射对比剂以显示脓腔全貌和部分分隔的腔室。引入交换导丝,将复尔凯引流管(长130 cm,管径0.035英寸,头端有2~3个侧孔,Nutricia Export BV生产)置入脓腔内,充分抽吸脓腔内脓液,并以甲硝唑反复冲洗脓腔至抽吸液清亮。外固定引流管并接负压引流。每天以庆大霉素80 mg、甲硝唑100 mg、等渗盐水约100~200 ml冲洗脓腔,直至回抽脓腔液体无浑浊后接负压球负压引流。每天观察引流液颜色、浑浊程度和总量。定期在X线透视下经引流管注入或口服泛影葡胺观察瘘口及脓腔大小。待脓腔缩小,引流管前端位于脓腔底部时即可退管1~2 cm,通常每次退管长度≤3 cm。最后引流管完全退入食管腔内,瘘口闭合,经进食1周证实治愈后拔除营养管和引流管。对于吻合口瘘并发较大脓腔或包裹分隔性脓腔,可在介入置管的基础上,在脓腔底部胸穿置胸管引流或者调整原有胸管位置保证引流通畅。待脓腔明显缩小,管内无引流液,可予以拔除胸管。

2 结 果

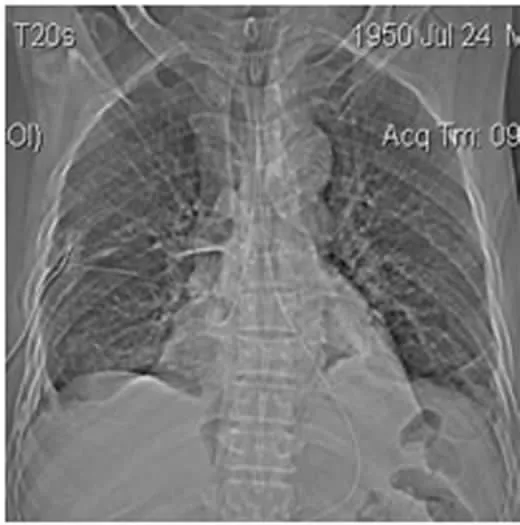

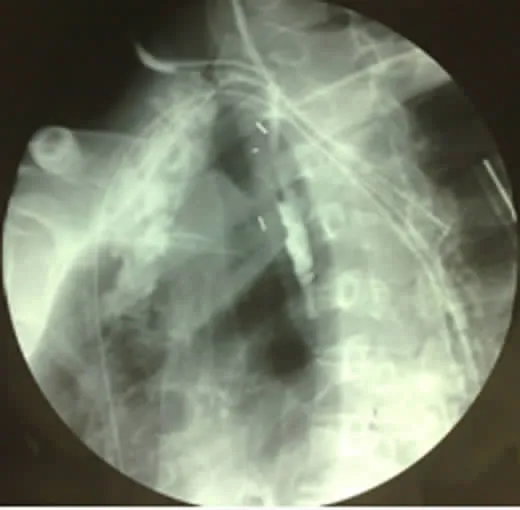

2例患者除1例胃瘘患者外,余患者均一次放置瘘口引流管成功。胃瘘考虑为闭合器钉仓处组织挤压增厚,导丝容易受阻,后多次尝试后放置成功。经吻合口瘘、胃瘘口所置引流管和经鼻腔空肠营养管由CT和DSA确定位置准确,见图1、图2、图3。所有患者均治愈。对照组中男性11例,女性5例,年龄44~73岁,平均(61±3)岁,食管癌9例,贲门癌7例,吻合口胸腔瘘13 例(81.2%),纵隔瘘3 例(18.8%)。

图1 DSA示引导下置管Figure 1 DSA-guided draining

图2 DSA示吻合口瘘及置管的位置Figure 2 Locations of the fistula and draining tube shown by DSA

图3 CT显示空肠营养管、瘘腔引流管、胸腔引流管的位置Figure 3 Location of the jejunal nutrient tube,fistulous draining tube and intrathoracic d raining tube shown by CT

2.1 愈合时间 23例DSA引导瘘口置管者从确诊吻合口瘘到进食证实治愈,时间为17~50 d,平均愈合时间为33d(5例纵隔瘘平均愈合时间为21d,17例胸腔瘘平均愈合时间为36 d,1例胃瘘愈合时间为43 d)。16例传统三管治疗者中,1例因感染器官衰竭死亡,1例放置食管支架术后第8天死于咯血。除死亡2例外,余14例平均愈合时间为47 d。

2.2 稳定时间 以治疗开始至生命体征正常,体温<37.5℃的时间为标准,23例DSA引导瘘口置管者稳定时间为1~26 d,平均稳定时间为12 d。14例传统三管治疗者稳定时间为7~65 d,平均稳定时间为28 d。

3 讨 论

食管贲门癌术后吻合口瘘的发生原因复杂[2]。一旦出现吻合口瘘,患者常不能耐受剖胸手术创伤[3]。传统手术治疗难度大,病死率高;内科保守治疗花费高,感染不易控制,瘘口难以愈合。传统三管治疗法治疗吻合口瘘,瘘腔和瘘口虽能愈合,但均因其具有创伤性,愈合时间长,而且部分患者胸腔持续污染,中毒症状明显,抢救有一定困难,且少部分患者液体漏入纵隔内形成纵隔脓腔,还会在吻合口周围形成致密的粘连,给引流带来极大困难。近年来,有报道使用覆膜支架治疗食管癌术后吻合口瘘[4],但使用支架治疗费用相对较高;且支架为体内异物,置入后患者会有胸骨后疼痛等。也有报道指出使用支架治疗后,因支架和吻合口反复摩擦而易导致患者大出血死亡[5]。本组传统三管治疗者中1例放置支架后大出血死亡患者可能即为这种原因造成。而本组运用DSA引导下经瘘口置管引流治疗吻合口瘘,效果良好,尤其对形成纵隔脓腔的吻合口瘘意义更大。

3.1 减轻创伤 吻合口瘘的关键是脓肿的充分有效引流,然而普通的胸腔引流瘘口与引流管之间距离长而迂曲,引流管管口无法被便捷准确地送到瘘腔或瘘口附近,难以实现持续通畅的引流。而DSA引导下经瘘口置管引流可准确放置管口至脓腔底部,直接在瘘口周围起作用。可在很大程度上减少经胸放置引流管的机会,或者随着治疗的进展,普通胸腔引流与经瘘口引流区域逐渐缩小,继而发生分隔,普通胸腔引流管出现引流液减少,并逐渐无引流,即可拔管。从而减少患者痛苦,提高其生活质量。同样,DSA引导置管治疗直接免除了患者空肠造瘘的操作,改用DSA引导下放置空肠营养管营养支持方法治疗,进一步减轻患者负担。

3.2 减少污染 经瘘口放置引流管,起到了堵塞缩小瘘口的作用,胃液不易返流入脓腔,避免了持续的消化液污染。持续的负压吸引加快了脓腔的缩小,减少了毒素吸收,也有助于肺复张,缓解肺部刺激,有利于瘘口的闭合,明显缩短治疗时间,节省治疗费用。

3.3 对吻合口纵隔瘘的独特优势 吻合口纵隔瘘治疗困难,手术修补引流术创伤大,患者难以承受,而一般的保守治疗不能解决脓液的引流问题,长期引流不畅易造成患者继发重症感染、血管破溃大出血的机会,是吻合口瘘中非常棘手的问题。采用DSA引导下置管经瘘口可达纵隔脓腔底部负压引流,纵隔脓腔很快可形成盲管,过程操作简单,效果显著,可明显缩短病程。

DSA引导下置管引流法治疗食管贲门癌术后胸内吻合口瘘优点突出,患者耐受好,操作安全简单,费用低,创伤小,恢复快[6],尤其适用于瘘口较小的大部分吻合口胸腔瘘和引流困难的纵隔瘘。该方法优势明显,值得在临床广泛推广应用。

[1]Junemann-Ramirez M,Awan MY,Khan ZM,et al.Anastomotic leakage post-esophagogastrectomy for esophageal carcinoma:retrospective analysis of predictive factors,management and influence on longterm survival in a high volume centre[J].Eur Cardiothorac Surg,2005,27(1):3-7.

[2]夏建国.食管癌贲门癌术后胸内吻合口瘘防治体会[J].基层医学论坛,2010,14:208-210.

[3]申 翼,景 华,李德闽,等.食管癌侵犯主动脉的手术治疗[J].医学研究生学报,2010,23(2):154-156.

[4]韩新巍,吴 刚,赵高峰,等.暂时性蘑菇状内支架与经鼻经食管脓腔引流管置入治疗食管-胃吻合口瘘[J].介入放射学杂志,2005,14:156-159.

[5]Roy-Choudhury SH,Nicholson AA,Wedgwood KR,et al.Symptomatic malignant gastroesophageal anastomotic leak:management with covered metallic esophageal stents[J].AJR Am J Roentgenol,2001,176(1):161-165.

[6]刁 强,郑 玲,李 林.食管瘘的影像学诊断及介入治疗价值评估[J].医学研究生学报,2009,22(1):40-43.