热射病血液系统损害的临床分析

2011-06-14李英华刘淑红郭素青耿建林

李英华,刘淑红,郭素青,孟 真,耿建林

(哈励逊国际和平医院,河北衡水053000)

热射病发病急骤、病死率及病残率高,以超高热、中枢神经系统功能障碍、横纹肌溶解为主要临床特征,可引起急性系统性全身炎症反应、血栓反应及多器官功能障碍综合征(MODS)[1,2]。随着全球气候变暖,湿热夏季热射病的发病率逐年增加,但目前有关热射病患者急性血液系统损害的临床报道较少。本文总结今年我院血液科和重症监护病房(ICU)收治的32例热射病患者的临床资料,分析其血液系统损害的发生率、发生时间、临床表现、影响其发生的因素及对预后的影响,以期提高对热射病患者血液系统损害的认识。

1 资料与方法

1.1 气象资料 2010年7月河北省衡水市平均气温28.7℃,比往年偏高0.6℃,为自1957年以来的历史同期气温第2高值(仅低于1997年7月的29.8℃),极端最高气温达41.4℃。

1.2 临床资料 2010年7月25日~8月1日我院血液科和ICU收治热射病患者32例,其中男24例、女8例,年龄22~87岁、平均67岁,年龄超过60岁者25例,最高体温>40.5℃者24例,发热持续时间超过24 h者22例,发生抽搐24例,肌酸激酶>1 000 U者10例,昏迷时间>18 h者18例。该组患者中死亡8例,病死率为25%。所有病例符合《实用内科学》第9版热射病的诊断标准。

1.3 检测指标 收集32例患者的发病时间、发病情况、临床表现、血常规、尿常规、心肌酶、PT、APTT、纤维蛋白原(Fib)及D-dimer资料。

1.4 统计学方法 应用SPSS17.0软件对各临床指标进行χ2检验,以P≤0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 血液系统损害的临床特征 32例患者中20例患者出现血液系统损害,占62.5%。其中初诊时白细胞及中性粒细胞增高15例,占46.9%,白细胞数量为(15.3±6.5)×109/L,中性粒细胞绝对计数为(11.3±4.7)×109/L;血小板减少 10例,占31.2%。其中弥散性血管内凝血(DIC)2例,占6.3%。出血倾向多表现为皮肤黏膜出血点及瘀斑、镜下血尿。仅1例患者有明显的出血倾向,呕血、肉眼血尿及咯血。血小板在发病第2、3天时出现进行性下降,以后逐渐恢复,其中2例患者伴进行性PT、APTT延长及Fib进行性下降、D-dimer上升,DIC诊断明确。其余8例患者仅血小板进行性下降,无PT、APTT、Fib、D-dimer的异常,血小板数量为(30.3±10.7)×109/L;血栓事件1例,为急性前壁心肌梗塞。2例DIC患者输注血小板、新鲜冰冻血浆。1例明显出血倾向的患者出现了失血性贫血,血红蛋白最低76 g/L,输注了去白悬浮红细胞2 U、新鲜机采血小板1人份。

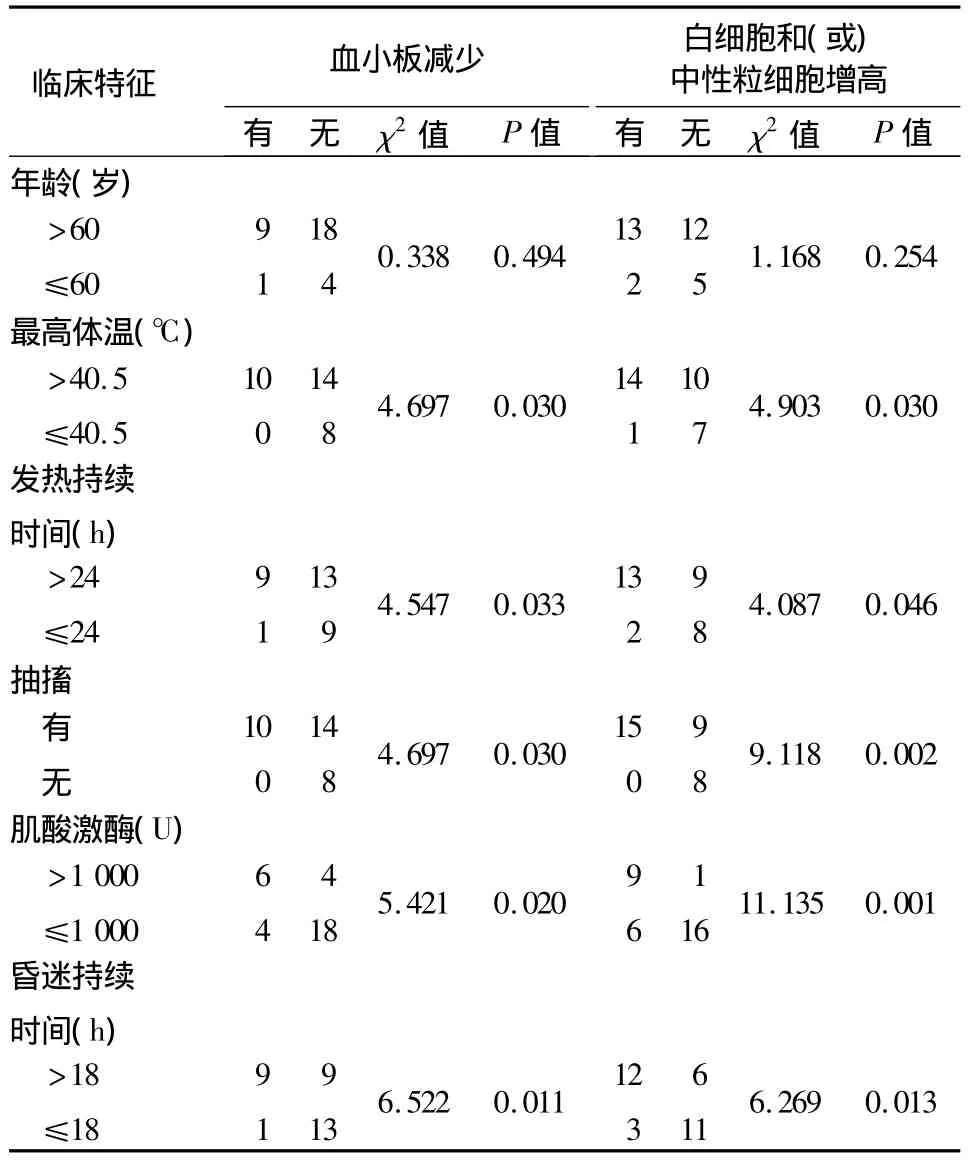

2.2 血小板减少及白细胞和(或)中性粒细胞增高的相关因素分析 见表1。

2.3 血小板减少及白细胞和(或)中性粒细胞增高与预后的关系 单因素χ2分析显示,有血小板减少患者病死率为60.0%(6/10),无减少者病死率为9.1%(2/22)(χ2=9.206,P=0.002);有白细胞和(或)中性粒细胞增高患者病死率为46.7%(7/15),无增高者病死率为 5.9%(1/17)(χ2=6.848,P=0.009)。

表1 热射病血液系统并发症发生的相关因素分析

3 讨论

在大气温度升高(>32℃)、湿度较大(>60%)和无风的环境中,长时间工作或强体力劳动,又无充分防暑降温措施时,缺乏对高温环境适应者极易发生中暑。此外,年老体弱、肥胖者更易发生中暑。我们观察的本组患者以后者多见,患者平均年龄67岁,年龄超过60岁者25例,以老年体弱的男性多见。热射病是一种致命性急危重病,病死率为10% ~50%[1],本组病死率为25%。

中暑可引起一系列的病理生理变化,其中急性系统性炎症反应与中暑的发生、发展、治疗及预后密切相关。中暑急性期微血管内皮细胞损伤,内皮细胞vWF、组织因子表达增加,白细胞、血小板及单核巨噬细胞激活,白细胞向血管外迁移,一系列炎性因子IL-1、IL-6的释放等,导致类似败血症的全身炎症反应。迅速降低体温使其恢复至正常范围后,这种急性系统性炎症反应仍持续,广泛微血管损伤、微血栓形成是导致中暑患者发生MODS而致死亡的重要机制[1,3]。本组病例分析显示血小板减少及白细胞和(或)中性粒细胞增高与发热的严重程度和持续时间、昏迷持续时间、抽搐的有无、肌酸激酶水平相关,且血小板减少及白细胞和(或)中性粒细胞增高组患者的病死率增高,提示血小板及白细胞数量与中暑病情的严重程度和预后有关。狒狒中暑模型研究结果[2]与我们的相似,提示白细胞数量与中暑的发病机制和严重程度有关,我们未发现病情严重者白细胞的下降,可能与本组患者相对实验动物中暑严重程度较轻有一定的关系。同时,狒狒中暑模型显示血小板随中暑发生时间的延长及中暑严重程度的加重下降。本组研究发现,血小板进行性减少多出现在中暑第2、3天时,最低(20.3~52.8)×109/L,持续5 ~7 d,期间多有皮肤、黏膜的出血,以后逐渐自行恢复,如无明显内脏出血表现无需输注血小板。提示在处理中暑的患者时,应动态监测血小板变化,尤其是在有明显出血倾向时。

DIC可降低中暑患者重要脏器血流灌注,是导致发生多组织器官损害的重要机制[2,3]。本组病例仅2例(6.25%)有明确的DIC表现,血小板进行性下降,PT、APTT进行性延长,Fib进行性下降,D-dimer进行性升高;其余8例仅表现为血小板进行性下降。狒狒中暑模型显示,多脏器内激活的血小板和中性粒细胞黏附于血管内皮细胞,说明中暑病理机制中存在血小板、中性粒细胞和血管内皮细胞的相互作用[3],同时提示中暑患者血小板下降除DIC外尚有其他的机制,其详细机制需进一步研究。

微血管内皮损伤、血栓形成、急性系统性炎症反应与中暑组织器官损伤密切相关,阻断炎症反应、抑制血栓形成可降低中暑组织损伤炎症程度、改善预后。多项研究[3~5]证实中暑早期应用 IL-1受体拮抗剂及活化的蛋白C可获益,并不增加出血的风险。未见肝素及低分子肝素改善中暑预后的报道。为避免出血风险本组病例均未应用肝素制剂,仅积极降温、保护和支持重要脏器功能处理,并发DIC或明显出血倾向患者补充新鲜冰冻血浆和血小板。热射病病死率较高,切实有效改善病情和预后的治疗方案有待于进一步探讨。

[1]Bouchama A,Knochel JP.Heat stroke[J].N Engl J Med,2002,346(25):1978-1988.

[2]成淑芳.重症中暑 20例的救治体会[J].重庆医学,2007,29(6):920-921.

[3]Roberts GT,Ghebeh H,Chishti MA,et al.Microvascular injury,thrombosis,inflammation,and apoptosis in the pathogenesis of heatstroke:a study in baboon model[J].Arterioscler Thromb Vasc Biol,2008,28(6):1130-1136.

[4]Chen CC,Chen ZC,Lin MT,et al.Activated protein C improves heatstroke outcomes through restoration of normal hypothalamic and thermoregulatory function[J].Am J Med Sci,2009,338(5):382-387.

[5]Chen CM,Hou CC,Cheng KC,et al.Activated protein C therapy in a rat heat stroke model[J].Crit Care Med,2006,34(7):1960-1966.