新加坡土地综合利用效率探讨

2011-06-05刘云华

◎ [新]刘云华

新加坡土地综合利用效率探讨

◎ [新]刘云华

新加坡经济发达、人口密集、土地狭小。但有限的土地并没有成为新加坡经济社会发展的制约。相反,通过借鉴世界城市规划发展的成功经验和自身的创新土地管理,新加坡在土地空间利用上展现了其面对住房、交通、环境、水资源利用等城市发展共同挑战问题时独特的解决方法。长期稳定的综合规划、短期局部的灵活应变和土地效益的综合考量成为新加坡土地政策的三大特征。新加坡在土地管理中对土地使用效率和社会公平兼顾的政策理念与效果,对中国快速城市化进程中的土地管理有非常有益的借鉴。

新加坡 土地管理 综合效率

新加坡地处赤道,土地面积710平方公里,人口500万,2009年人均国民收入达40000美元,是世界海运中心,一个海岛型城市国家,也是人口密度世界第二的国家。其发达的经济和不断增加的人口对狭小的土地面积形成巨大压力。然而,新加坡的经济和社会发展并没有因土地狭小而受到限制。相反,新加坡在高效城市管理、经济可持续发展方面取得了令世人瞩目的成就。新加坡不仅有亚洲最宽敞的居住条件,人均居住面积超过35平方米;也有世界最畅顺的城市交通,世界交通协会2006年《城市的流动性》报告评估,新加坡交通畅顺程度排在世界前三名①。虽然土地面积有限,但新加坡并不限制人口增长,还出现人口短缺而采取鼓励生育、鼓励移民的政策。新加坡已为未来650万总人口目标预留了充足的发展用地。政府提供的供大众消费的公共住房每平方米价格低于一万五千元人民币,由私人市场为高端20%的高收入者和外国人自由购买的商品房平均价格在也只在每平方米人民币五万元左右。1986年到2007年的二十多年中,新加坡的人口增加68%,而绿化面积从原来的36%增加到47%。上述这一切,在发达经济体的大都市中,都是不可能发生的。而这一切,都是新加坡政府在过去几十年中由于土地和自然资源匮乏的压力,不断努力寻求土地最佳使用方式的成果。反映在城市运行的效率上,新加坡连续数年被世界银行评为世界最易经商城市的首位。全球经济竞争力连续十年排在世界前五名②。新加坡创新的土地管理和使用模式以及其对土地长期使用综合效率的考量方式对中国快速城市化进程中的土地管理有非常有益的借鉴。

土地由于其空间的不可移动性和长期可重复使用的特性成为经济社会中非常特别的生产要素。土地使用过程中会产生种种正面和负面的外部效应。例如,交通要道的拥挤、噪音和空气污染会影响附近的居民生活质量;高房价高地价会引起社会分化和低收入者住房困难的问题;交通阻塞和环境污染会直接影响城市运行的效率等。因此,土地使用效率的衡量必须综合考虑土地使用中正面、负面效益的均衡,亦即不仅要考虑土地本身的产出率,也要考虑环境、社会公平等问题。由于土地资源的特殊性,完全竞争的土地市场并不能使土地使用效率到达最佳状态。市场经济环境中的土地管理仍然是行政干预和市场的结合。简而言之,市场经济体制中的土地管理可分成三个不同的层次,即,(1)土地的综合规划;(2)土地的分区管理;(3)土地的市场化管理。新加坡在其狭小的土地上所作出的土地利用的长期稳定策划、短期灵活应变和效益综合考量的三大政策特征,不仅借鉴世界城市发展的成功经验,也有自身在土地制度和管理方面的诸多创新。下面我们从四个方面来探讨新加坡在改善土地使用效率方面的一些经验。

一、综合、长远的土地规划:兼顾交通效率与环境保护

新加坡土地的主体规划是联合国专家1967年帮助制定的概念性规划。联合国专家经过四年研究,于1971年提交研究结果。其主要用途是为新加坡的市镇、产业和交通布局提供指导。概念性规划的主要理念是要综合考虑交通、环保、土地利用等城市的综合效率。

在人口和产业布局方面,概念性规划运用城市中心和相对独立卫星城的城市系统概念减少城区总体交通需求。基本原则是人口分散、就近就业。设置20个左右的卫星城镇,在卫星城附近设置低污染的工业园区。在卫星城里面或附近,设置居住区和产业区,设置综合社会服务中心,形成相对独立的卫星城,从而大幅减少城区的交通需求量。交通系统的布局根据新加坡的海岛地形设置环岛交通干线连接各个卫星城。产业布局除了要考虑就业分布外,还要考虑环境保护问题,把有污染的重化工业放在新加坡西南部下风头的外岛。图1、图2、图3显示了新加坡交通、人口、产业的布局和配合情况。这样的土地综合规划模式,是新加坡城市规划中最为核心的部分,即:通过系统的市镇规划,合理布局人口、产业、交通三要素,化解城市的交通拥挤、环境污染两问题。

综合功能的城市中心和相对独立的卫星城体系的城市体系概念来源于一百多年前英国伦敦市的改造计划以及后来美国纽约市和日本东京市的改造经验③。通过这样的设计,大幅降低市区人口的交通需求,以保证交通的顺畅和可持续发展,同时也降低了车辆阻塞带来的环境污染。顺畅的交通是城市运作效率的核心,也是城市土地使用效率的核心。新加坡不仅借鉴世界大都市发展的成功经验,并且坚持了这样一个科学的市镇规划基本长期稳定,保证了畅顺交通有良好的基础。

图1 新加坡的环岛交通和市镇体系布局。

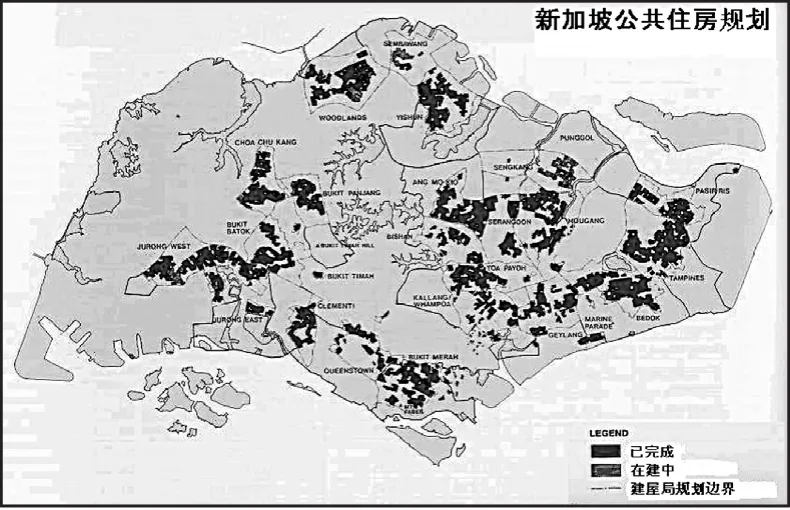

图2 新加坡公共住房涵盖82%的居民人口。

图3 新加坡的产业布局:工业园区有一定的分散度。

除了通过科学的综合城镇体系规划提高土地与城市的运行效率外,新加坡还采用了另外两项特别的土地和人口管理措施来改善交通效率:(1)把交通结点建设成综合公交转换站和多功能活动中心;(2)在商业中心设置高密度住宅区。把交通的结点(较大的地铁站)建设成小型的交通枢纽在交通管理中是很自然的土地利用模式。新加坡在所有的22个市镇中心都设置了综合地铁、公共汽车、轻轨、出租车的综合公交转换站。在外围三个较大的区域中心设置大规模的综合转换站。此外,新加坡在这些交通中心上附加了许多其他社会功能,如购物、餐饮、医疗、图书馆、邮电、影院、行政和其他公共服务等。用一个或数个大型建筑物把所有活动涵盖在所谓的“一个屋檐下”。特别重要的是,在这些综合中心附近设置高密度住宅区,包括公共住房和私人住房,让居民出行更加方便、快捷、可靠。通过这样的人口、交通和综合服务中心的空间布局,大大缓减路面交通的压力。

另外,新加坡在中央商业区和所有区域商业中心内部和附近设置了大量的住宅区,特别是设置大量的公共住房区(见图1,图2)。这样的安排可以让大量服务于市区中心的高、中、低各种从业人员就地居住,对缓减市区中心的交通压力非常显著。世界绝大多数的大都市中心,由于土地价格的昂贵,在市区中心设置密集的公共住房区几乎是不可能的,市场化的土地管理在这里是失灵的。

二、短期、局部灵活应变:用市场手段改善土地使用效率

土地综合规划是一种主观的、经验性的对土地使用时产生的外部效应的控制措施。但在固定区域、固定土地类别内对土地实行市场化管理则可以利用市场竞争机制改善土地使用效率,因为此时土地的外部效用考虑已经由综合规划完成。因此,土地的市场化管理只能在城市土地总体规划的基本框架下有限地实行。

新加坡的土地所有制是国有和私有的混合制度。国有土地是通过土地征用法从私有土地征用而来。上世纪六、七十年代,政府以强制性的低价把大部分的土地征归国有(见表1)。目前国有土地比例约为90%。国有土地出让的使用权一般是99年,特别情况有30年或60年。私人发展商可以向政府买地建设私人住宅或商业地产,使用权99年。此外,还有少量的政府土地使用权为999年。新加坡的土地市场以政府土地为主。根据概念性规划和土地使用计划形成不同领域的土地市场,如:住宅、办公、酒店、工业、商业、教育等。政府根据每一个市场的土地使用计划和这个市场特别情形决定土地销售的模式和进度。

表1 国有和私有土地百分比的演变

引入市场机制管理土地主要是对政府土地售卖的管理。采用国际通行的招标、投标、拍卖、挂牌等,视土地的地段和用途而定。具体的土地市场化管理机制要灵活应变,随市场特性和市场发展情况而定。新加坡一些特别的市场管理模式有:经营性土地开发招标、房地产市场调控、白色地段概念、产业协调、区域协调等。(1)土地开发招标:新加坡的土地经营以推动城市发展和土地取得合理价格为目标。最典型的就是2010年已经开业的两个市中心的综合娱乐中心,滨海娱乐中心和圣淘沙娱乐中心。土地价格确定,商家投标整体设计与商业模式。因其市区中心的位置对新加坡城市的整体发展有长远影响,外部效应成为土地出让的主要考虑因素。(2)对房地产市场调控:经历了九十年代的房地产泡沫,新加坡政府对房地产市场发展采取非常谨慎的态度,土地销售成为政府调控房地产市场的手段之一。当地产市场膨胀时增加售地,当地产市场萎缩时减少售地。金融危机后的十年中保持了非常稳定的房地产市场。图4和图5显示了过去十年新加坡房地产市场的价格波动状况。其房地产市场的二元化特性使新加坡公共住房成为社会稳定器,而开放的私人地产市场又能满足外来的移动性需求和投机性需求。私人地产业投资在新加坡具有较高的不确定性。但完善的管理体制使风险的判断主要在于经济发展的不确定因素。新加坡政府始终调控房地产市场使其不偏离健康状况,其调控的政策有效性也很高。(3)白色地段概念:提升土地使用效率的另一措施是在榜鹅新镇推出的白色地段概念。新镇在新加坡东北部,属非主要中心区。在榜鹅新镇的一定区域内,土地用途不加限制,各种用地者都可以进入,但要达到环境保护的要求。这样,政府可以获得较好的土地价格,用地者也可以获得最佳的位置。(4)产业协调:土地的销售也用于对产业发展的调控。例如当某一预定的需要发展的产业突然膨胀发展时适度增加工地以防限制产业的正常发展。如最近对酒店用地的增加。(5)区域平衡:虽然在市镇结构上有优先和滞后发展之分,如优先中央商业区的能级提升和功能完善。但经济活动的区域平衡也在用地的考虑之中。通过产业导向性土地的售卖平衡区域发展成为土地市场化管理的手段之一。

图4 新加坡私人住宅价格指数

图5 金融危机后十年新加坡公共住房转售市场价格小幅波动。

三、公共住房制度:公平与效率一石二鸟

公共住房制度的初衷通常以保障低收入者的基本居住条件为目的,新加坡也不例外。但新加坡的公共住房涵盖82%的居民人口,居民以购买和拥有政府的公共住房为主要形式。这在所有的市场经济体中是唯一例外。现行的新加坡公共住房制度,已经成为新加坡经济社会运作中非常重要的社会稳定器,集诸多功能于一身,其重要性远远超越制度设计的初衷,可以用公平与效率皆得一石二鸟来形容。新加坡公共住房制度的触发点是二战后大批难民涌入造成房屋极度短缺,同时由于土地狭小而高涨的租金房价成为低收入者难以负担的生活重担。最初的公共住房是以租赁形式进行。但随着房价的不断上升,政府发现居民与房产本身的财富价值渐行渐远。为了让人民拥有一份自己的财产,增加对这块土地的归属感,新加坡政府开始实施把公共住房出售给居民的政策。由此,新加坡公共住房由原来住房保障的目的演变成了住房保障与均衡社会财富、改善社会公平的双重职责。这也恰恰符合了新加坡特有的国情,由土地狭小造成的房地产高价而最终形成的有产阶层和无产阶层的财富分配不均是税收调节根本无法纠正的。因此,新加坡干脆把公共住房制度作为主要的社会财富再分配机制,而在税收转移支付方面的负担则大大减轻,使新加坡可以有世界最低的个人收入所得税和世界最低的公司税。这又为吸引人才和资本创造了良好的条件。当然,能够这样做的原因与新加坡国有土地为主的土地制度有关,使政府能够对土地财富进行全社会均衡。

在土地利用效率方面,新加坡公共住房制度也体现出诸多方面的好处。首先,高密度的公共住房集中、集约使用土地(见图2),使居住用地在这个城市国家中不会因住房占去太多土地。这也是新加坡必然的选择。由于人口以总体分散、局部集中在卫星城居住模式进行,新加坡给游客的感觉是并不拥挤。新加坡公共住房在经济发展中的另一个特别功能是对劳动力成本的抑制。由于公共住房低廉的价格和购房价与收入水平挂钩、分等的关系,月收入一万元人民币的家庭(在新加坡属于低收入者)照样可以有自己的住房。这使得大批中、低技能劳动者能够以比欧美国家低的薪资生存,也使得企业在新加坡的劳动力成本比其他发达经济体有相当的优势,同时人民的生活水平却并没有因薪资较低而降低。公共住房集中、集约用地增加了土地的使用效率。而社会财富均衡、社会公平改善使整体社会能够和谐稳定发展却是公共住房在用地方面对社会综合效率的提升。这也是为什么我们应该把新加坡的公共住房制度和土地综合使用效率联系在一起的原因。

四、增加绿地,减少污染:提升整体环境质量

土地使用的效率不仅在土地本身,环境的质量从另一方面反映土地使用的效率。如果绿地太少或空气、水资源污染严重,都会影响人民的生活质量。因此,必须有足够的绿地和开放地以保证居住和工作的合理空间感觉,也必须控制空气污染的程度以保证居民的身体健康。合理的土地综合利用必须维持工业用地、居住和绿地、湿地的平衡。新加坡在1986年到2007年的二十多年中,人口增加68%,绿化面积并没有减少,反而从原来的36%增加到47%,空气质量也有大幅度的改善。新加坡增加绿地方面的措施,除了规划法令规定的建筑区、道路旁绿地比例和开放地外,政府推出节能减碳的鼓励绿色建筑物政策,采用立体绿化、屋顶绿化等措施。表2是新加坡土地使用的比例。

水资源的管理和污水处理也涉及土地的使用问题。新加坡缺乏淡水,也不采集地下水。水供有马来西亚的河水和自身的雨水提供。雨水收集需要用到干净的地表。目前,三分之二的国土已在雨水收集的范围,可供新加坡50%的淡水需求。为了实现淡水的自我循环,新加坡采用新生水的技术。2010年新生水已达到满足三分之一水供。新加坡的水自我循环已经在指日可待中。新加坡污水全部处理达标后排海。一部分深化处理成为新生水。全部处理的污水对水源和土地污染的控制也是非常重要。新加坡空气污染的控制主要是通过清洁能源使用和节能减排措施实现。80%的发电用燃料是天然气。

表2 新加坡土地利用分布,公顷,(%)

五、小结

新加坡土地利用的三大特征是长期稳定的综合规划、短期局部的灵活应变和土地效益综合考量。其长期稳定的城镇系统构架借鉴世界都市发展的成功经验;短期灵活应变则加入了很多新加坡自身土地管理的创新;土地使用效益长期综合考量则是新加坡理性、高效政府管理对社会均衡发展考虑的反映。新加坡在土地管理中对土地使用效率和社会公平兼顾的政策理念,为新加坡社会带来了非常显著的社会稳定发展效益,使新加坡在土地管理效率方面达到世界领先的水平。诚然,新加坡的土地管理模式和新加坡特有的国情有关,但其对土地利用的多维思考和具体管理模式的创造性思维却是非常值得借鉴的。

注释

①UITP World Congress and Mobility & City Transport,2006年报告。新加坡71%的个人出行时间少于一小时。新加坡陆路交通局(http://www.lta.gov.sg/),2010年新加坡城市中心区干线道路繁忙时期车辆平均交通速度达到每小时27公里。

②2010年瑞士洛桑管理学院发布的全球经济竞争力报告新加坡排名第一名。2010年全球经济论坛发布的全球经济竞争力报告新加坡排名第三名。

③李廉水(美)Roger R. Stough,都市圈发展-理论演化、国际经验、中国特色,科学出版社,2006。

[1]Khublall,Nand Belinda Yuen.Development Control & Planning Law in Singapore,1991.新加坡城市发展管制与计划法(1991年).

[2]Phang Sock Yong.Housing Markets and Urban Transportation.1992.城市住房市场与城市交通(新加坡案例),1992年.

A Discussion on the Land Use in Singapore

Liu Yunhua

Singapore is a developed economy with dense population and very limited land resource. Its overall development however is not constrained by the land size. On the contrary, Singapore has developed a full set of policies and measures in land use efficiency by learning from experiences of world cities and its own creative measures. Facing the common challenges of housing, transport, environment, water use to all cities, Singapore provides its own effective solutions. Stable long-term planning, flexible short-term response to markets and overall land use efficiency measurement are the three major characteristics of Singapore’s land policy. The special consideration in balancing the land use efficiency and social equity is a very meaningful experience for China’s land use during the fast urbanization period.

Singapore; land policy; integrated efficiency

F301.2

刘云华,经济学博士,新加坡南洋理工大学文学院经济学副教授,南洋公共管理研究生院副院长。研究领域为城市与区域经济发展,中国和东南亚经济。

(责任编辑:李钧)