1990年之后东京大城市圈的空间重构

2011-06-05藤田直晴

◎ [日]藤田直晴

1990年之后东京大城市圈的空间重构

◎ [日]藤田直晴

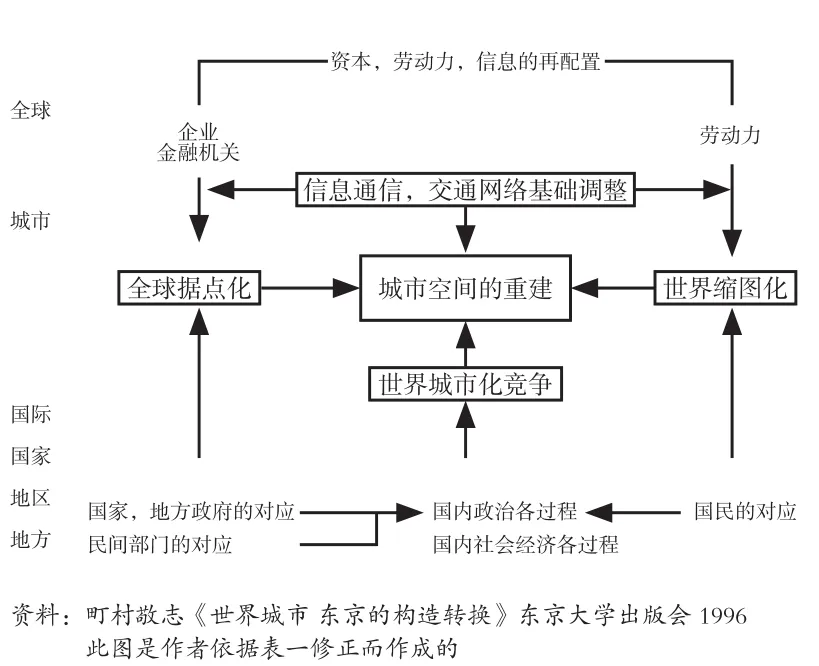

本文探讨了 1990年以来东京大城市圈空间扩展与变迁以及全球化对东京的影响。全球化对城市空间的重构有很大影响,经济全球化背景下,资本流动、劳动力转移、产业结构变化等因素是影响城市空间重构的主要要素。因此,需要从全球化的视角审视城市发展。

东京 大城市圈 空间 重构

一、本文所探讨的地域范围与性质

东京这一地名曾出现在各个层次的地域划分中。比如,它既可以用来表示东京23区(东京区部),也可以用来表示日本47个都道府县(相当于中国的省,只不过行政财政上的权限相对小一点)的“东京都”这个行政区域(注:东京23区是指东京市中心地区23个特别区的合称,即日本东京区部)。 同样,东京大城市圈这一说法也如此,它既可以表示以东京都市中心为圆点向四周延伸50公里的一圈区域(通向东京23区的上班、上学区域圈),也表示首都圈(东京都、神奈川县、琦玉县、千叶县4个都县)。近年来,也有一种说法,把关东北的茨城县、栃木县、群马县等三县以及山梨县加入首都圈,统称这一广阔的地域为东京大城市圈(参考图1)。

本文涉及的对象——东京大城市空间,指的是首都圈这一范围。其区域面积为13558平方公里,大致相当于日本国土总面积的3.6%。人口3508万,占日本总人口的27.5%(2009年10月1日),是世界上人口规模最大的大城市圈。其GDP是165兆亿日元,占日本全国的31.7%。与世界主要国家的GDP规模相比较(2007年),首都圈的GDP规模超过加拿大,相当于世界第七。就东京的全球城市性来讲,Bruce Jay 指出在与纽约、伦敦等其他的全球城市相比较,东京有两个本质的特征:其一,东京的功能偏重于经济部门。其二,对本国企业的依存度很高。我们可以看出纽约、伦敦进驻了世界各地的企业、银行、各种各样的国际机构以及组织,它们以此为背景形成了全球城市性的基础。与之相比,东京反而只是限定在国内,全球城市性的基础相对较弱。

图1 东京地域图

当今全球化的进程始于20世纪60年代美国企业的国际化。20世纪70年代的欧洲企业以及80年代中期的日本企业,到了20世纪90年代以后,都呈现出向发展中国家扩张的趋势。世界主要企业以直接海外投资为主要模式推进了企业的国际化发展,进而推进向全球性扩展。受到人们瞩目的是,这种从国际化到全球化的转型由局部地区到大地区,再到国家,乃至国际,它都需要以一个国家结构为依托的经济体系硬性地转向超越国家结构的全球经济体系,在思想上和技术上也如此。当然也正是这种体系的转型给世界城市的形成以及全球性城市体系的重构带来了巨大影响,东京大城市空间也不例外。考量全球化与东京大城市空间重构的时候,至少要注意以下两点:其一,东京是日本的首都;其二,东京是日本的首要城市。它就像是中国的北京和上海的合体,集合了政治和经济这两大中心。日本的国家机关、大企业和大金融机构的中枢部门都集中于此,这使得东京这个城市牢牢占据了强大的中央集权体制的制高点。

图2 全球化和城市空间重构的关系图

二、全球化与东京大城市空间的重构

对全球化与城市空间重构可以通过考察它与四大要素的关系来把握。第一,跨国资本的运作,这一要素具体就是积聚跨国企业和大型银行等,它们在城市空间内部形成全球化的据点。第二,跨国劳动力的转移,它会使城市空间文化多元化。第三,新兴产业的变化,它使城市向信息通信业和事务所服务业等知识密集型产业转变。第四,与全球化相适应的各种制度改革和规章管制的放宽,它让城市空间全球标准化(参考图2)。在城市间竞争日益激化的背景下,这四大要素是存在于全球化城市并脱颖而出的基本条件。因此,在东京这个城市空间里,这四大要素的扩张和重构也在不断向前推进。

1.大企业的布局趋向

对以上现象进行地域差别分析可以明显看出丸之内、日本桥、芝、神田这些本来就是城市中心业务地带的企业数在停滞和减少。与此相对,西新宿、五反田、涉谷这些新型再开发的周边核心业务地带却繁荣发展起来。这是因为地价房租高低、建筑规模、设施好坏等等因素综合在一起影响了其发展。比如,东京业务中心的象征——丸之内、大手町、有乐町等办公室写字楼的租金是每坪(相当于3.3平方)42270日元左右,它比租金位于其次的内幸町、霞之关、永田町等地(每坪要28010日元)要高很多。在经济长期低迷以及信息技术较发达的状况下,比起场地布局的选择,越来越多的企业更优先考虑大厦的耐震性以及电梯等设施和楼层面积。因此,新旧业务地区间的企业数量出现了此消彼长的情况。同时也由于近年来规章政策管制的放松以及外资企业数量的增加,场地布局要求便于联系国家省厅为主的原则也相对减弱,这也是造成新旧业务地区间变动的主要原因。

2.大银行的布局趋向

为了表示东京在世界城市体系中的相对位置,我们分析资本市场的规模。观察一下世界各证券交易所的时价总额,可知道东京市场虽然只有世界最大的纽约市场的四分之一,但它要比伦敦大,其规模是世界第二。正如沙森(S.Sassen)所指出的:世界证券交易市场依然维持在纽约、伦敦、东京这三大市场三足鼎立的局面。分析一下东京在日本全国范围内所占的金融比重,存款金额31.1%,贷款金额占41.2%,票据交易额高占69.7%,股票买卖交易金额实际上占95.8%,这些都是占据相当的市场份额(参考图3)。截止到2003年,用以表示存款与贷款比率关系的存贷款比率在全国的平均比率是80%左右,而东京通常是超过100%,很明显是贷款超过存款。金融风暴过后,在全国平有所下降,但依然维持在90%这么一个很高的比率。均值下降到70.9%的情况下,东京虽然也

图3 东京都的金融机构占日本全国的市场份额

日本金融空间构造的固定模式是:银行下属的支行在全国范围内吸收存款,然后这些资金主要向东京都中心地区集聚并在那里进行贷出。这种资金的流动方向说明了全国资金向东京都中心地区这一点集中的模式。当然,我们也要注意到在这一背景里,日本企业有着独特的筹资机制,它极大地依赖于作为资金需求方——大企业的场地布局和间接融资。而且,进入全球化阶段之后,金融机构向东京都市中心集中的倾向更为显著。截止到20世纪90年代前半时期,日本有13家都市银行(国家性的大型银行)。合纵连横以及破产过后,只剩下三大银行集团另加一银行。它们是三菱日联金融集团、瑞穗集团和三井住友银行集团以及利索纳金融集团。在13家都市银行存在期间,都市银行也驻扎在东京以外的札幌、浦和、名古屋、大阪、神户。但从那之后,除去利索纳(大阪市),东京以外的都市银行全部消失了,剩下的只集中在东京都千代区的丸之内这一带。

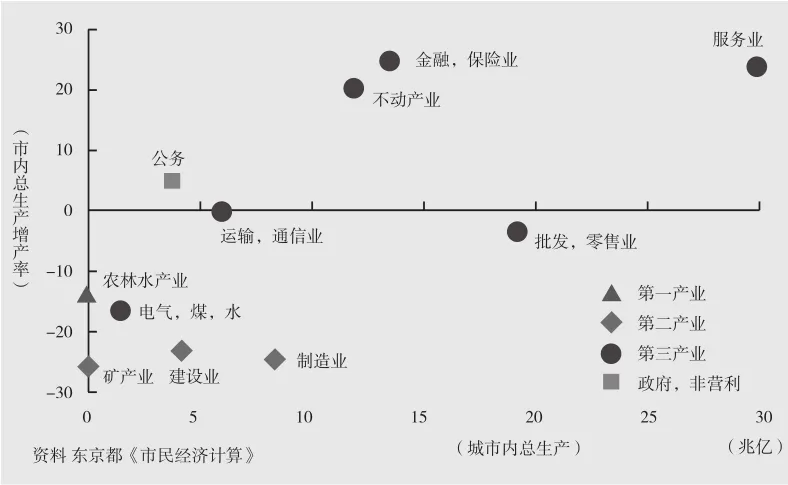

3.全球化和东京产业构造的变化

全球化现象可以从产业类型之间的发展和衰退中看出端倪。其最具象征意义的是金融、保险、不动产产业以及服务性行业的增长,而服务性行业又以信息通信相关和调查研究相关等知识密集型产业、事务所服务性行业等等高层次服务业的增长为标志。相反,第一产业以及第二产业,比如制造业和建设业这些与第二产业相关的行业却在衰退(参考图4)。

看一看在日本主要高层次服务业(企业数量)中东京23区所占的比率:信息通信业是48%,学术研究、专门技术服务业是28.6%,不动产、物品租赁业是22.3%,金融业、保险业、教育、学习支援业各占20.5%。和其他的地域相比,很显然这个比率很高。我们将服务业从产业中分离出来,从东京都这一层次来详细分析一下东京所占的比率,与全国相比较:网络附带服务业务所占比率是86.2%,电气通信业是69.7%,信息处理、服务提供业务是63.8%,软件业务占61.6%。很显然,专业性越强,东京所占的比率也就越高。把这些进行地域差别分析可以看出软件业主要集中在港区;信息处理、服务提供业主要集中在千代田区;网络附带服务业务主要集中在涉谷区。这些类型的行业比较倾向布局在东京市中心,而且在市中心所处的地区分工也很明确。

图4 东京的全球化和产业的再构成

三、全球化和东京空间的多元化

作为表示全球化的指标——“外国要素”的分量也很重要。外资企业和外国人的增加直接导致东京空间的文化多元化,这一点是不容小觑的。

在中小河流治理中存在如何在安全性保证的前提下进行近自然生态建设,如何改善水环境,如何进行生态湿地建设以及水质改善工程等一系列相关问题。

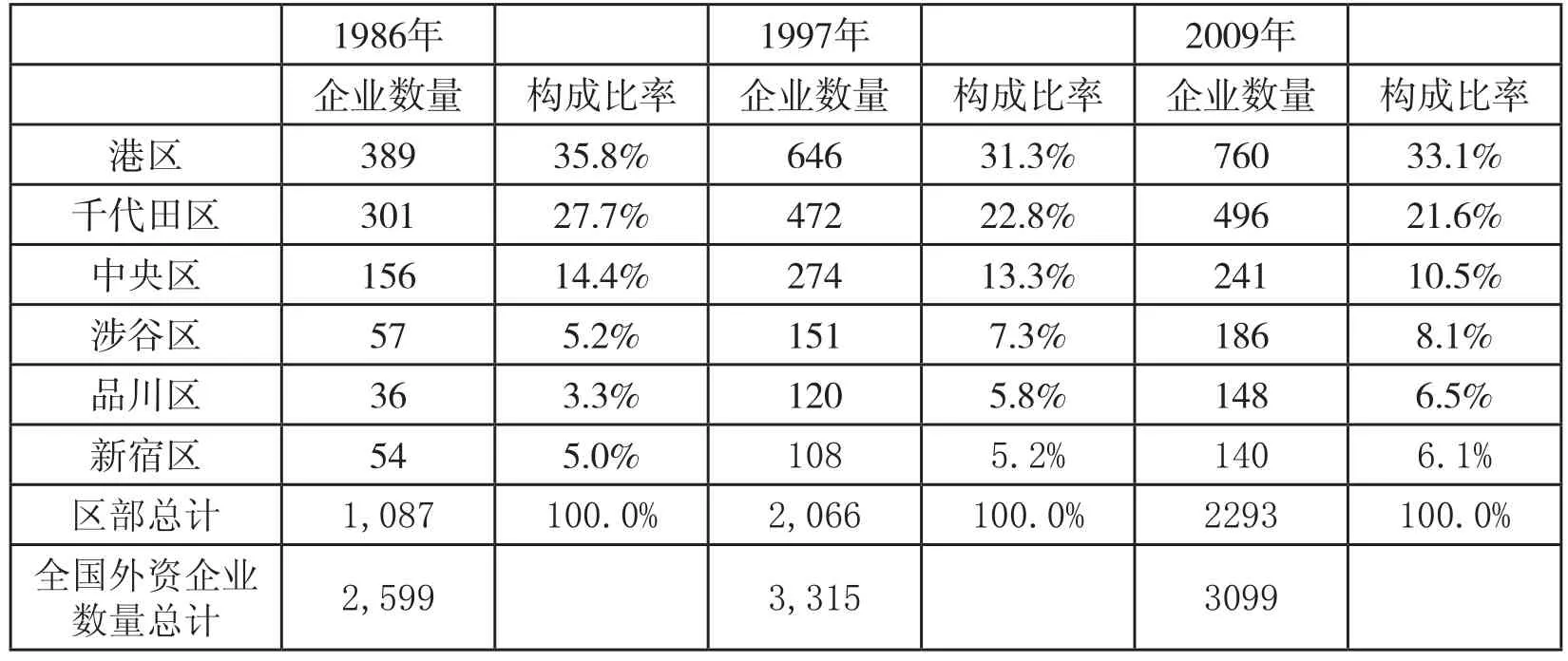

1.外资企业的布局趋向

在进驻到日本的外资企业数量这一方面,2005年之前一直显示的是增加,到达顶峰的时候有3500家,之后转入减少,到2010年是3099家。其中75%是布局在东京都,且超过90%的是集中在东京23区。在外资企业的布局趋向这一方面,最集中于港区,有30%左右的企业布局在此。其次是千代区,有20%左右的企业。紧跟其后的是中央区,有10%左右的企业。据《外资企业总览》(东洋经济新报社)报道:近年来引人注目的一个现象是:向涉谷、新宿、丰岛区等副中心区的扩展以及向此前在布局地点名不见经传的江东、台东、墨田等东部周边区域的扩展有增加的趋势。虽然这里面中心三区也占有一定的比率,但却有所下降(参考表1)。进行地域差别分析可以看出:外资企业向赤坂、日本桥、虎之门、芝、神田地区的集中,但曾经大多数布局地点在丸之内、新桥、霞之关、内幸町等地区的外资企业在锐减。另外值得注意的是,惠比寿、品川、五反田等等这些给人一种高级品牌印象且获得较大成功的新兴再开发区和业务核地区内的外资企业有着明显的增加。从整体上来看,日本企业较重视与国家中央官厅的接触,所以其布局趋向倾向于市中心。外资企业与日本企业相比较,其布局自由度较高,所以布局趋向倾向于分散在市中心的周边地区。

表1 东京的外资企业布局趋向

2.外国人的增加和居住模式的变化

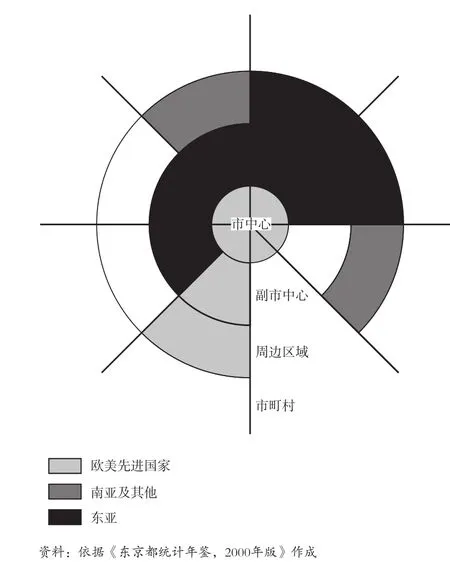

1991年在日外国人注册人数为122万人,之后一直增加至2008年的222万人,然后减少到2009年的219万人。就整体而言,中国人、巴西人、菲律宾人的增加最为显著。外国人所集中的区域在时间上的变化,20世纪80年代是南方和西方区域最多,其次是北方区域。20世纪90年代至21世纪头十年,依然是南方和西方区域最多,然后还有倾向集中在规模较大的副市中心区域。进入到21世纪10年代,外国人的居住分布更加倾向于东方区域(千叶县周围)和副中心区域。从出身国别,地域差别来分析居住模式可以看出:欧美的美国人、英国人、澳大利亚人、加拿大人、德国人居住在港区;法国大部分人居住在新宿区;而亚洲的中国人、韩国人、朝鲜人、缅甸人居住在新宿区;菲律宾人居住在足立区;印度人居住在江户川区;孟加拉国人居住在北区;阿富汗人居住在府中市;其他的诸如巴西人居住在港区;秘鲁人居住在羽村市;非洲各国人大部分是居住在足立区。各国人民居住的地域大致如此(参考图5)。基本上,以上各国人民居住的地域说明了先进国家和发展中国家在居住区域上有差异或者说有隔离倾向性。“高级住宅区”和“平民住宅区”是东京所特有的表示社会经济格差的两个区域,所以外国人是居住在 “高级住宅区”还是居住在“平民住宅区”的这种差异正好同外国人的母国在世界地位上的差异相吻合。

东京的发展犹如顺时针旋转般,依次是从南方的东海道沿线到西方的中央线沿线,再到北方的东北线沿线,最后是东方的总武线沿线。东京地区存在一种地区间的格差,其表现是:东京各地区的评价以及地价较高的是“高级住宅区”的南方和北方,而较低的是“平民住宅区”的北方和东方。近年来随着外国人数的增加,亚洲人和南美人分布在江户川、足立、江东这些东部三角洲地域的比重也有所增加。把这种趋向投影到以皇居为中心的放射状区域进行详细分析的话,可以看出:皇居到横滨的南方区域居住最多的是欧美人;皇居至西方以及北方区域的是亚洲人;皇居至东方区域的是亚洲人和非洲人;而23区以外的周边市町村居住的是南美人。

图5 东京空间居住的外国人分布特征

四、东京空间的重构

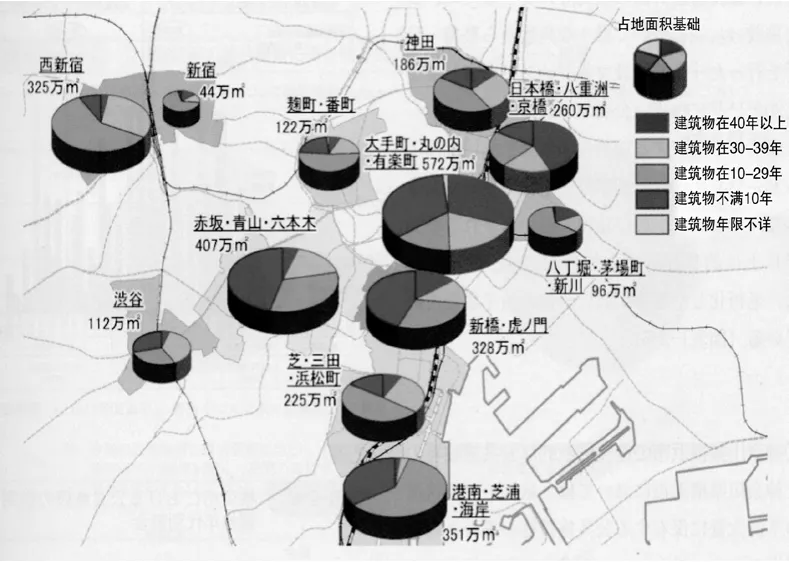

城市空间避免不了时间的洗涤以及物理上的退化。开发历史较久的地区,主要集中在基础设施的更新以及地区再开发,从而形成了新的投资市场。按此观点来看看东京:日本桥、八重洲、京桥地区超过40年以上的建筑物占全部的40%左右,大手町、丸之内地区占30%左右,新桥、虎之门地区占20%左右。现在各地区的再开发事业正在有序地进行(参考图6)。

Clahsen 和Berg提出了“城市化—郊区城市化—逆城市化—再城市化”这种表示空间生成、发展、衰退、再生的辩证法的城市发展模式,东京市中心部目前处于这一模式的第四阶段—“再城市化”,也就是再生阶段,即推进陈旧空间的高级化发展。东京湾临海的仓库以及工场被改建成了高层公寓、写字楼或者是商业设施。20世纪90年代以前,市中心部一直是处于人口在减少的局面,这被称之为“市中心人口过疏”。不过近几年市中心的人口开始增加了,这是因为出现了利于居民向市中心回归的政策,以及伴随着经济的长期低迷也导致了地价、住宅价格的下降。伦敦大学的城市地理学者L.S.Bourne教授指出,关于城市内部空间构造,存在着一股无形的力量,在将城市的内部空间按照功能不同进行水平方向的中心地划分,然后又把这些水平的中心地按照一定的合理性进行垂直编排。他认为,正是这股力量在创造着一个城市的内部空间。

图6 东京地区各建筑物面积和建设年代

纵观东京空间内部的各次元中心地,包括东京站在内的各种大大小小的中心地,在火车站周围呈现出全方位性放射状的延伸。当然,像市中心和副市中心等有较多铁路交叉点的终点站周围更易分布大型的中心地。从世界范围来看,东京这座城市的铁路网络,包括地铁,得到了最有效的运用和实现了最大的功能,所以这种同铁路之间的关系不仅仅只与中心地的形成和发展有关,而且与其排列也有很大的关系。关于城市内部空间的垂直(层次性)组成,如本文所指出的:东京丸之内的业务、日本桥的商业、银座的零售和饮食、霞之关的公务、地区间各功能分工明确,把这些地区放在一个整体上来看待就是所谓的市中心部,即把它们放到了东京市中心地体系的顶点位置。第二层次是新宿、涉谷、池袋等副中心区。第三层次是品川、上野、锦系町、吉祥寺等再靠外一点的副中心区。然后就是周边的横滨新市中心MM21、千叶幕张新市中心地区、琦玉新市中心等等这些新市中心群。如此这般,在东京空间内扩大各领域的面积和外延,合理划分各层地区职能,以此构建了一个硕大底边,高度阶层化的金字塔形中心地体系。在市中心、副市中心、新市中心的形成过程中,因为所有的权利都向东京集中,像三菱和三和财团等等这样的先进驻者就优先享有资源。与此相对,像住友和三和财团等等这些以东京以外的地区为据点的企业在向东京进驻的时候就缺乏相应的配套资源,在这样的背景之下,作为他们向东京进军的堡垒——新宿副市中心就应运而生了。因此,我们在考量东京这个政治经济多重中心的城市空间时,不可忽视的一点是,正是出于世界企业的各种需求,新的城市群才得以形成。

(翻译:李平,广东外语外贸大学东语学院)

参考文献:

[1]Larry,S. Bourne Internal Structure of the City Oxford University, 1971.

[2]Sassen,Saskia.The Global City:New York,London,Tokyo. Princeton University Press,1991.

[3]町村敬志.「世界都市」東京の構造転換.東京大学出版会,1996.

[3]藤田直晴編訳.世界都市の論理.鹿島出版会,1996.

[4]藤田直晴編著.東京:巨大空間の諸相.大明堂,2000.

[5]加茂利男.世界都市「都市再生の時代の中で」.有斐閣,2005.

[6]東京都.東京の産業と雇用就業.2010.

Analysis of the Spatial Reconstruction in Tokyo Metropolitan since 1990

Fujita Naoharu

In this paper, the author discusses how the expansion and changes of Tokyo metropolitan and globalization affect Tokyo since 1990. Globalization has a huge effect on urban spatial reconstruction. In this context, capital flows, labor force migration and industrial restructuring are the key elements affecting urban spatial reconstruction. Therefore, we need to review urban development through a globalization perspective.

Tokyo; metropolitan; spatial reconstruction

TU984.3

藤田直晴,明治大学文学部教授,日本城市研究权威专家,现任日本加拿大研究会会长,曾任明治大学副校长,在东京空间发展、巨型城市和公司地理等研究领域取得了同行普遍认可的研究成果。

(责任编辑:李钧)