酮症酸中毒起病的糖尿病患者的临床特点分析

2011-05-31曾明芳

曾明芳

由于糖尿病酮症酸中毒急性而引起的糖尿病,是一种危害极大的糖尿病急性并发症,一般起病较快较急,常因感染、饮食不当等诱因发病,在临床上表现为恶心、腹痛、呕吐、呼吸深长、呼出气有酮味、脱水等等,甚至昏迷。当合并呼吸道、肠道、皮肤感染时,原发糖尿病的诊断易被忽略,而贻误治疗[1]。酮症酸中毒是糖尿病的一种致命性急性并发症。正常情况下,由于体内有足够的胰岛素分解代谢血糖,从而获得能量,不需动用脂肪。在胰岛素严重缺乏、糖代谢异常或含糖食物摄入过少时,机体不得不通过分解脂肪获取能量,此时尿液和血液中有可能出现酮体。大量酮体的产生和聚积,可使机体发生酸中毒,导致各种代谢紊乱,从而出现一系列的临床症状,严重者可昏迷甚至死亡[2]。近年来,我们对31例以酮症起病的糖尿病病人的临床特点和分型进行了分析,现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 选择2010年1月~2011年1月我院住院的新发糖尿病病人31例,这些病人都是以自发酮症或酮症酸中毒起病的患者,年龄20~65岁,男l9例,女12例。所使用的诊断标准符合1997年美国糖尿病协会(ADA)的糖尿病诊断标准[3]。根据病人的体重指数BMI,分为肥胖组与非肥胖组,其中肥胖组11例,BMI≥25kg/m2;非肥胖组20例,BMI<25kg/m2。

1.2 实验方法 所有病人人院时计算BMI,BMI=体重(kg)/身高(m2)。询问病人的糖尿病家族史和发病时的情况。次日清晨空腹采静脉血测量两组病人的空腹血糖、糖化血红蛋白、血脂。在糖尿病酮症纠正的24h内抽取静脉同时空腹及餐后2h的血糖,空腹及餐后2h的胰岛素水平。

1.3 统计学分析 采用SPSS 13.0的统计软件,两组比较采用t检验。

2 结果

2.1 两组病人临床资料比较

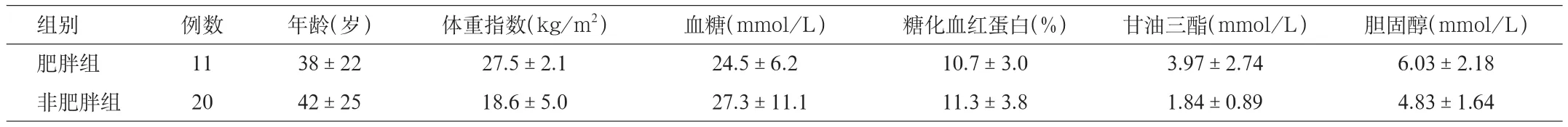

两组患者的年龄、体重指数、血糖、糖化血红蛋白、甘油三酯、胆固醇等一般资料经统计学分析差异无显著性意义(P>0.05),具有可比性。见表1。

表1 两组病人临床资料比较

2.2 两组病人发病时的胰岛功能比较

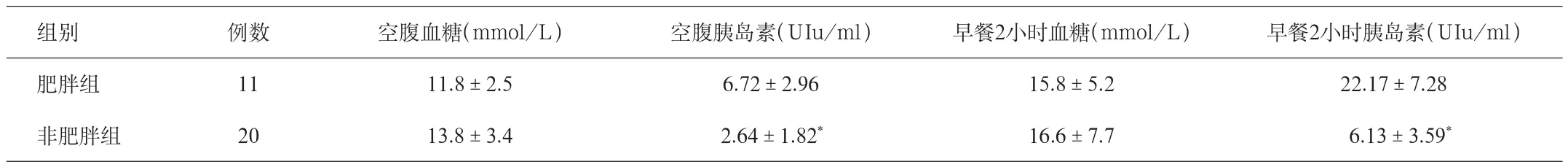

两组在发生酮症或酮症酸中毒的时候,肥胖组较非肥胖组的胰岛素缺乏程度相对较轻,血脂相对较高,两组比较差异有统计学意义(P<0.05)。见表2。

表2 两组病人发病时的胰岛功能比较

3 讨论

糖尿病酮症酸中毒(DKA)是糖尿病最常见的急性并发症,近年临床观察在糖尿病者中亦有发病增加趋势。临床以发病急、病情重、变化快为特点[4]。国外统计,本症的发病率约占住院糖尿病患者的14%,国内为14.6%。在胰岛素应用于临床之前,本症是糖尿病死亡的主要原因。随着糖尿病知识的普及与胰岛素的广泛应用,DKA的发病率已明显下降。据统计每年1型糖尿病酮症酸中毒发病率约3%~4%,但目前酮症酸中毒直接致死亡率在大部分地区已明显下降[5]。

关于酮症酸中毒的病理生理改变,国外有人提出酮症酸中毒是一种“双激素病”的观念这种观念认为:引起酮症酸中毒的原因,一方面是胰岛素分泌相对或绝对不足,高血糖不能检查刺激胰岛素的进一步分泌;另一方面是对抗胰岛素的升糖激素分泌过多,高血糖不能抑制过多分泌的升糖激素,结果造成血糖进一步升高并表现出酮症或酮症酸中毒[6]。升糖激素包括胰升糖素、肾上腺素、糖皮质激素和生长激素,其中,胰升糖素的作用最强。胰升糖激素分泌过多是引起酮症酸中毒发病的主要原因。由于胰岛素及升糖激素分泌双重障碍,患者体内葡萄糖运转功能降低,糖原合成与糖的利用率降低,糖原分解及糖异生加强,血糖显著增高。同时由于脂肪代谢紊乱,游离脂肪酸水平增加,给酮体的产生提供了大量前体,最终形成了酮症酸中毒[7]。

酮症酸中毒时机体病理改变主要包括以下几个方面:①高血糖:DKA患者的血糖呈中等程度的升高,常在300~500mg/dl范围,除非发生肾功不全否则多不超过500mg/dl。造成患者高血糖的原因包括胰岛素分泌能力下降、机体对胰岛素反应性降低、升糖激素分泌增多,以及脱水、血液浓缩等因素。②酮症:酮体是脂肪β-氧化物不完全的产物包括乙酰乙酸、β-羟丁酸和丙酮3种组分,其中乙酰乙酸为强有机酸,能与酮体发生显色反应;β-羟丁酸为乙酰乙酸的还原产物,亦为强有机酸,在酮体中含量最大,约占酮体总量的70%;丙酮则为乙酰乙酸脱羧产物,量最少,呈中性,无肾阈,可呼吸道排出。正常人血酮体不超过10mg/dl,酮症酸中毒时可升高50~100倍,尿酮阳性。③酸中毒:酮症酸中毒时,酮酸、乳酸等有机酸以及硫酸磷酸等无机酸生产增多,肾脏排酸失碱加重,再加上脱水和休克造成机体排酸障碍,最终导致酸中毒的发生。④脱水:酮症酸中毒时,血糖明显升高,同时大量酸根产生渗透性利尿及排酸失水,加上呼吸加快失水和可能伴有的呕吐、腹泻引起的消化道失水等因素均可导致脱水的发生。⑤电解质紊乱:渗透性利尿、摄入减少及呕吐、细胞内外水分转移、血液浓缩均可以导致电解质紊乱尤其是钾的丢失。由于同时有电解质的丢失和血液浓缩等方面因素的影响,实际测定的血电解质水平可高、可低,亦可在正常范围。酮症酸中毒时,由于血脂水平增高可使水溶性的电解质成分如血钠假性降低,同时由于细胞分解代谢量增加,磷的丢失亦增加,临床上可出现低血磷症。

在正常情况下,由于体内的血糖有足够的胰岛素来调节,不需要使用储存能量的脂肪。在糖代谢异常、胰岛素严重缺乏或含糖食物摄入过少的情况下,机体就会通过分解脂肪来获取能量,此时在血液中的酮体就会升高,尿液中可能开始出现酮体。体内大量酮体的产生和堆积,酸量过多,会使机体发生酸中毒,进一步加重各种代谢紊乱,严重者可导致昏迷、休克甚至死亡,这就是糖尿病酮症酸中毒昏迷。由此可知,糖尿病酮症酸中毒是由于大量酮体的产生和聚积而导致的[8]。在这个过程中,病人出现一系列症状,如果病情进一步恶化,则出现尿量减少、皮肤干燥、眼球下陷、脉搏细弱且不规则、血压下降、四肢冰冷甚至休克;少数病人可出现腹部剧痛,甚至有可能被误诊为外科急腹症。

一直以来,无明显诱因出现的糖尿病酮症或酮症酸中毒被定义为1型糖尿病的典型特征,而2型糖尿病则被认为很少发生自发的酮症[9],其酮症或酮症酸中毒的出现一般发生在应激情况。但近年来的文献研究发现,有一部分的糖尿病病人,临床表现、治疗和预后都与2型糖尿病非常相似,但却以无明显诱因的酮症起病[10],国外的学者称之为“酮症酸中毒起病的肥胖糖尿病”、“酮症酸中毒起病的NIDDM”,还有人称之为“3型糖尿病”[11]。本研究结果显示,两组在发生酮症或酮症酸中毒时,肥胖组较非肥胖组的胰岛素缺乏程度相对较轻,血脂相对较高,表明以酮症起病的肥胖糖尿病病人具有不同于l型糖尿病的临床特征,建议考虑独立分型。

[1]张冬梅,周智广,胡白瑛,等.自发酮症起病的肥胖糖尿病病人的临床特征[J].中华内分泌代谢杂志,2010,19(3):221-222.

[2]朱宏达,陈名道.酮症起病的糖尿病[J].中华内分泌代谢杂志,2009;20(4):378.

[3]李霞,周智广,黄干,等.谷氨酸脱羧酶抗体水平对两种成人隐匿性自身免疫糖尿病亚型的识别[J].中华内科杂志,2008,42(1):7-10.

[4]张冬梅,周智广,胡白瑛,等.自发酮症起病的肥胖糖尿病病人的临床特征及分型[J].中华内分泌代谢杂志,2009,19(9):221-224.

[5]朱宏达,陈名道.酮症起病的糖尿病[J].中华内分泌代谢杂志.2010,2O(5):378-380.

[6]余淑媛.糖尿病酮症酸中毒的临床分析[J].当代医学,2008,145:89.

[7]梁黎,梁建凤,洪文澜,等.儿童糖尿病酮症酸中毒25年回顾分析[J].临床儿科杂志,2009,18(3):173-176.

[8]刘霞,陈寿康,陆小霞,等.以酮症酸中毒为首发症状的小儿糖尿病20例分析[J].中国当代儿科杂志,2010,2(1):48-50.

[9]曹红霞,陈琦,粱万年,等.2型糖尿病酮症酸中毒专科诊疗应用的评价研究[J].中国全科医学,2009,8(5):350-352.

[10]祝鸣兰,慎建玉.术后并发高渗性非酮症糖尿病昏迷的护理[J].护理学杂志,2009,5(1):392-393.

[11]陆金英.陈琦,粱万年,等.糖尿病酮症酸中毒的治疗体会[J].中国医药导报,2008,5(14):189.