产程体位管理效果观察

2011-05-14畅玲香段完英

畅玲香,段完英

近年来,由于社会因素及产妇主观因素导致剖宫产率持续上升,如何提高阴道分娩率,降低剖宫产率,保证母婴平安度过围生期,是摆在妇产科医护人员面前的重要课题。2008年12月—2009年11月,通过对我院816例产妇严密观察产程,适时实施产时体位管理,发现体位改变对提高分娩质量、降低剖宫产率、确保母婴安全有一定的促进作用。现报告如下。

1 资料与方法

1.1 临床资料 从2008年12月—2009年12月我院拟行阴道分娩的初产妇中,选取年龄23岁~30岁、妊娠38周~42周产妇816例,所有产妇符合自然分娩条件,分为观察组410例和对照组406例。两组一般情况比较,差异无统计学意义。

1.2 方法

1.2.1 产程管理 观察组:产妇进入产程即开始实施体位管理,在潜伏期阶段采取坐、站、蹲等体位,在待产室适当自由活动,进入活跃期后,判定胎方位,指导产妇采取与胎背相反方向高坡侧卧位,即产妇微躬腰部、含胸屈膝、大腿上抬与产妇脊柱成直角。宫口开全进入第二产程后,若胎方位已转正嘱产妇取半卧膀胱截石位,双足蹬在腿架上,双手抓住床边把手,调整产床角度,产床靠背摇高45°~60°,宫缩时屏气用力。另外,靠背角度根据宫缩情况和胎头下降速度适当调整。在胎头即将娩出时,可将靠背放平,使产妇改为仰卧膀胱截石位。对照组:第一产程常规卧位,进入第二产程后,产妇取仰卧膀胱截石位,双腿放在双侧支架上,双手抓住床两边的把手,宫缩时屏气用力。

1.2.2 观察项目 观察两组产程进展时间、分娩方式(包括顺产、阴道助产、剖宫产)、产后出血、新生儿窒息例数。

1.2.3 统计学方法 采用t检验、χ2检验进行统计学分析。

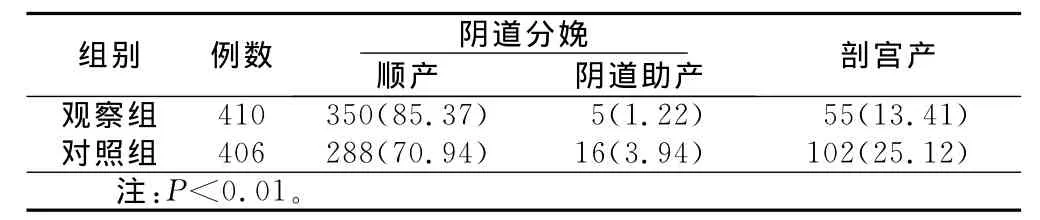

2 结果(见表1~表3)

表1 两组分娩方式比较 例

表2 两组阴道分娩产妇产程比较

表3 两组产后出血和新生儿窒息发生情况比较 例(%)

3 讨论

3.1 体位管理可以缩短产程 表2显示,产程中采用体位管理可以使第一产程及第二产程时间明显缩短。这是因为:①第一产程中潜伏期阶段(宫口开大3cm)产妇取坐、站、蹲等体位,使胎儿纵轴与母体纵轴一致,能充分发挥胎儿的重力作用,增加胎头对宫颈的压力,促进宫颈扩张,并反射性地加强子宫收缩,可加快分娩进程,使第一产程明显缩短,避免了仰卧位分娩胎儿的重力失去应有的作用,并导致产程延长的后果。②进入活跃期(宫口开大3cm~10cm)后,产妇取与胎背相反方向高坡卧位[1],不但使产妇全身放松,还可使胎儿借助羊水的浮力、胎儿的重力及地心吸引力三力共同作用,使胎背向前倾斜移动,同时带动胎儿枕部在下降过程中协同盆底肌肉的收缩,将胎头枕部推向阻力小、空间较宽的大骨盆、中骨盆前方,协助内旋转的完成,使胎头最小径线与骨盆最大径线相一致,有利于分娩机制的顺利完成。③宫口开全后进入第二产程,实施产时体位护理可避免单一的仰卧位分娩存在的缺点。半卧位膀胱截石位与仰卧位比较子宫收缩力并无差别,但间歇期宫腔内的压力较仰卧位高。向下屏气时宫腔内压力半卧位较仰卧位分娩明显提高,第二产程向下屏气时宫腔内压力半卧位分娩较仰卧位分娩明显增高,第二产程所需时间初产妇半卧位分娩较仰卧位分娩缩短48%[2]。仰卧位分娩使骨盆的可塑性受到限制,产道较为狭窄,而且宫缩的效率较低,从而增加难产的机会,而改为半卧位分娩可使中骨盆平面及出口平面面积增大[2],可减少骨盆的倾斜度,有利于胎头入盆和分娩机制的顺利完成。

3.2 体位管理可以减少产后出血及新生儿窒息 从表3可以看出,实施体位管理后,观察组产后出血及新生儿窒息低于对照组。这是因为:①仰卧位时,增大的妊娠子宫压迫下腔静脉,使回心血量减少,产妇可出现仰卧位低血压综合征,使胎儿宫内窘迫和产后出血增多;而采用半卧膀胱截石位分娩可改善子宫-胎盘血流供给,胎儿得到足够的氧气来承受子宫收缩时短暂的缺氧,可使宫缩加强,减少了胎儿窘迫和新生儿窒息的发生。另外,子宫血流丰富,可使子宫收缩增强,减少了产后出血的发生。②产妇在分娩时的感觉比较舒适,在分娩过程中产妇的目光可以与医护人员交流,有利于减轻产妇紧张和不安的情绪,减轻产痛。③从资料中可以看出,观察组产程缩短,避免了体力消耗,使产妇有充沛的精力和信心完成分娩,有利于促进产后宫缩,使产后出血明显减少,减少了医疗干预,避免了宫内胎儿窒息的发生。

综上所述,分娩中适时实施体位管理,可使决定分娩的四大因素(产力、产道、胎儿及精神心理因素)相互协调,但在分娩过程中难产与顺产在一定条件下可以互相转换[3],采用适时体位管理可促进子宫收缩、缩短产程、提高自然分娩率[4]、减少阴道助产及产后出血的发生、降低新生儿窒息率,同时也是产科产时服务模式的一种尝试,并可让产科工作者提高产妇对自然分娩的信心。

[1]徐春蕊.放松训练对分娩期妇女的干预影响[J].实用护理杂志,2002,18(5):34-35.

[2]曹泽毅.中华妇产科学[M].北京:人民卫生出版社,1999:220.

[3]乐杰.妇产科学[M].北京:人民卫生出版社,2004:194.

[4]何可萍,黄小艺,余惠梅.改良待产方式对分娩的影响[J].全科护理,2011,9(4B):968-969.