组织制度扩散理论研究评介与整合模型构建

2011-01-30许晓明

陈 扬,许晓明

(1.复旦大学管理学院,上海200433;2.上海海事大学交通运输学院,上海200135)

一、引 言

传统的组织理论试图从理性的视角解释组织结构和行为在不同情境下的差异性(Woodward, 1965;Hannan和Freeman,1977;Child和 Kieser,1988),但却忽视了现实中组织所表现出来的惊人的同质性(Guler,2002;Weber,2009;Etzion和Ferraro,2010)。虽然制度经济学中的交易成本理论、演化经济学中的一些观点以及现代组织学习理论可以在一定程度上解释组织同质性的成因,但由于这些理论或观点都以(有限)理性作为前提假设,因此只适合用来描述特定的组织行为(Abraham son,1991),而无法诠释类似于“乐队花车效应”等组织的非理性行为及其后果(Abraham son,1993)。

上世纪七十年代末,以Meyer和Rowan[1]等为代表的西方组织社会学学者开始对组织行为的理性假设提出了质疑,并且由此拉开了组织制度扩散理论研究的序幕。组织制度扩散问题已经成为西方管理学界的一个研究热点,相关文献频繁见诸各大管理学期刊,其中《管理学会杂志》(Academy of Management Journal)在Scott等学者的推动下,于2002年专门刊发了一期组织制度理论研究特辑。2008年发表在《管理学会评论》(Academy of Management Review)上的《管理创新》(Management Innovation)一文更是获得了当年该杂志年度最佳论文的殊荣。与西方组织制度扩散理论研究开展得如火如荼的情形相比,国内这方面的研究可谓是冷冷清清。从笔者所掌握的材料来看,国内的相关研究从2003年刚刚起步,并在其后的数年间发展较为缓慢。虽然2008年出现了井喷式的发展,但总体而言有洞见的文献为数不多,影响也不大[2]。同时,国内部分学者存在片面理解甚至误读相关学术思想的情况,因而在客观上制约了组织制度扩散理论研究在国内的发展。

本文旨在全面回顾近三十年来西方组织制度扩散理论研究所取得的成果,总结其内在演化逻辑和展望其发展趋势,最后提出了一个包容性更强的整合模型。在内容编排上,本文将围绕以下四个基本问题展开:一是组织制度扩散理论研究的对象与层面;二是组织制度扩散理论研究的内在演化逻辑;三是现有组织制度扩散理论所存在的不足和未来发展趋势;四是构建一个多视角组织制度扩散理论研究整合模型。

二、组织制度扩散理论研究的对象和层面

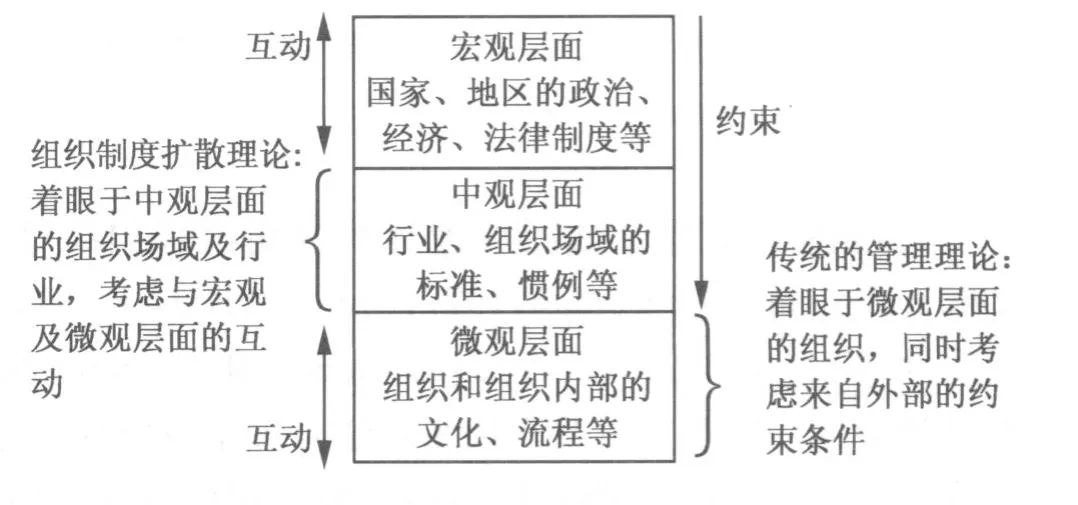

“制度”是制度学派提出的一个核心概念,具有多层面性和复杂性(Thornton,2004;Greenwood, 2010),如宏观层面的国家政治、经济、法律制度(Zelner,2009;Weber,2009),中观层面的行业协会标准、技术标准、组织场域行为准则(DiM aggio,1983;Holm,1996)以及微观层面的公司治理机制与组织架构甚至组织内部章程、规则和惯例等(Ferlie,2005;Etzion,2010)。这些从宏观到微观的制度体系之间并非呈现一种简单的决定或建构关系,而是一种非常复杂的交互结构(Birkinshaw,2008;Castel,2010)。作为现代管理理论和组织理论交叉发展而形成的一个分支,组织制度扩散理论基本上是以组织场域①作为分析单位[3],同时也兼顾宏观制度环境与微观企业行为之间的互动关系(参见图1),并通过这种互动关系来研究组织场域或组织场域内部成员的决策机制及其影响因素。因此,从某种意义上讲,组织制度扩散理论也秉承了传统管理理论主张把组织外部环境纳入研究范畴的思想(Salancjk和 Pfeffer, 1977;Ostrom,1990;Dunning,2008)。

组织制度扩散理论研究的多层面性决定了这一理论必须解释组织场域内部异质性(包括属性和结构异质性)的组织如何接受一种(或多种)制度这个问题,因此,组织制度扩散理论研究归根结底就是要解答集体行为选择问题。经济学家对这个问题给出的答案是基于个体成本收益计量的集体决策模型(Olson,1971),但即使排除了“阿罗悖论”的影响,这种过于理性的观点实质上所坚持的原子分析方法仍然忽视了组织在制度环境中的嵌入性及其对组织偏好的修正以及其他非理性因素[4]。此外,正是组织场域内部成员间的异质性驱使成员对动态变化的制度环境做出不同的反应,并在组织场域内部引发对外部环境的再适应过程。这种再适应过程表现为两个层面上的问题:一是从组织场域整体来看,再适应过程是一种外部制度环境向组织场域内扩散的过程;二是从组织场域内部来看,成员组织在适应时间和(或)程度上的不同表现为组织制度通过成员间的互动进行扩散的过程。在这两个层面上的组织制度扩散机制,包括组织制度扩散效果和组织制度扩散影响因素,都是组织制度扩散理论研究的对象。

三、组织制度扩散理论研究的内在演化逻辑

(一)萌芽阶段(20世纪70~80年代)的组织制度扩散研究

组织制度扩散研究可以追溯到Meyer和Rowan于1977年发表的《制度化组织:作为神话和仪式的正式结构》。在这篇论文中,Meyer和Rowan对理性化结构扩散中的非理性因素进行了考量;同年,Zucker从认识的角度极富创见性地提出了“制度化程度”的概念,并且认为制度化是一个连续变量,而不是二分变量[5];1983年,DiMaggio发表了题为《关于“铁笼”的再思考:组织场域中的制度同形和集体理性》的论文,对组织制度扩散理论研究做出了重要的贡献,该文的价值在于:(1)首次提出了组织场域的概念,并建议把组织场域作为组织制度扩散分析的基本单位;(2)首次提出同形(isomorphism)概念,用以刻画组织制度化现象②;(3)首次提出强制性同形、模仿性同形和规范性同形三种组织制度扩散机制[3]。

图1 传统管理理论和组织制度扩散理论研究层面比较

早期的组织制度扩散研究基本上是围绕理性、社会建构和环境选择三个视角展开的。下面介绍基于这三种视角的组织制度扩散研究成果。

1.理性视角下的组织制度扩散研究。从研究的基本逻辑看,可以认为理性视角的研究是对技术创新扩散思想的传承。由于组织制度扩散研究起步相对较晚,早期的组织制度学者更多是借鉴技术创新扩散研究的思想和结论(Chandler,1962;Roger,1962;Damanpour和 Evan,1984)。但是,把新的组织制度简单地等同于新技术的思想本身就成了这一视角研究的最大缺陷,它忽视了组织制度本身的一些重要特性,如管理创新没有专利保护;管理创新不但实施成本很高,而且还可能会引发混乱③;管理创新不能在组织局部试行(Teece,1980)。

2.社会建构视角下的组织制度扩散研究。社会建构视角认为,组织不是原子化的个体,具有被环境俘获并且嵌入在制度环境之中的特性。因此,组织的行为具有不可还原性,组织是按照分类、惯例、脚本等社会建构图式来进行决策的,这些图式通过规范、模仿和强制性机制在组织场域内部和(或)组织场域之间扩散。基于社会建构视角的组织制度扩散研究不仅强调合法性④在制度化过程中的重要作用,而且还注重组织场域和个体组织之间的互动关系以及动态的组织制度扩散研究等相关问题。但由于这一视角的研究非常强调认知等非经济因素在组织决策过程中的作用,因此在理论上留下了以下两个缺憾:一是组织制度扩散理论的应用受到了很大的限制,几乎所有的早期理论推演和实证研究文献的研究对象都被刻意局限在如学校、医院等公共组织或者非营利组织(Kimberly,1981;Scott,1983; Meyer,1991),针对营利组织(如上市公司等)的讨论几乎是一片空白;二是由于认知因素本身存在量化困难的问题,因此,研究结论在可靠性和普适性方面受到了质疑。

3.环境选择视角下的组织制度扩散研究。“环境选择”是一个较为独特的研究视角,这一视角通过嫁接达尔文进化论的思想强调个体层面组织发展的随机性,只有那些适应组织生态环境的个体(组织制度)才能存续下来。这也从另一个侧面回答了组织制度趋同性的问题。从筛选过程来看,环境选择理论强调组织的生态环境在组织种群层面对组织基因进行适应性选择。例如,A stley(1985)认为一些偶然的决定因素会主导进化的方向……由于大环境的变化导致筛选标准变化,只有那些能够在新标准下获得稀缺资源的组织才能生存下来 。不过,这一视角的缺点在于对环境选择机制和影响因素的解释过于模糊,认为一些随机性、偶发性实践决定组织制度的发展路径,也正是这个缺点导致这种研究视角渐渐退出了组织制度扩散研究的主流地位。

(二)发展阶段(20世纪90年代~21世纪10年代)的组织制度扩散研究

经历了十年左右的理论探索,组织制度扩散研究从20世纪90年代开始向纵深方向发展,具体表现在:(1)在宏观环境层面,对制度环境的认识从静态唯一论转向动态多维竞争论;(2)在中观组织场域层面,对利益和权力进行了再认识;(3)在组织层面,从机械的制度决定论转向辩证的组织适应论,并且还强调组织在制度环境中的动态嵌入性;(4)越来越关注环境与组织和组织场域的交互性。

1.制度环境:从静态一维论到动态多维竞争论。在早期的研究中,制度环境对组织的影响被认为是一种单向过程。这种思想实质上是对制度环境进行了人为的假设,即假设组织所处的制度环境具有静态、一维的特性。在这样的假设之下,制度环境对组织的影响就成为一种确定的单向影响,组织行为所受到的影响也就比较确定。从理性视角下的成本收益核算到社会建构视角下的合法性,再到环境选择视角下的适应机制,都是在制度环境静态一维论下得出的结论。但随着研究的深入,学者们逐渐发现沿用原来的组织制度环境静态、一维的研究思路无法解释现实中同一行业内部多种组织制度并存的现象(Fombrun,1989)。许多学者开始认识到组织实际上处在一种多种制度逻辑相互竞争的混沌的制度环境之中(Imershein和Rond,1989;Baxter和Lambert,1990)。笔者认为,多种制度逻辑竞争的本质原因在于:组织作为一种开放系统必须与外部环境中的不同利益相关方进行物质和非物质交换,才能实现自身的存续和发展。包括组织在内的不同利益相关方由于自身利益和(或)所属集体的利益不同而具有不同的偏好和评价标准,组织可以根据自身的特点和利益选择某种标准作为自身的行为逻辑,并获取相应的交易机会。组织的选择因受技术、认知等因素的影响而发生变化,进而导致宏观制度环境中不同竞争性制度之间相对地位的变化。例如,Thornton[6]研究发现,从20世纪70年代中期开始,在资源竞争和购并等市场压力的作用下,高等教育出版企业的运行逻辑从原来的编辑主导型逐渐转变为市场主导型;Dacin[7]在研究了1984年到1991年美国乡村医院的运行模式以后得出了一个更具普适性的结论:组织制度受到市场环境和制度环境的共同作用,在本地市场力量较强,同时还存在较多作用力强大的异质性制度的条件下,组织制度更容易发生变化。

2.组织场域:对利益和权力的再认识。把利益和权力引入制度理论的讨论始于两个简单的发现: (1)关键制度中的行动主体能够通过维持关键制度来获得相当的利益;(2)在组织场域不稳定、现有组织制度被认为不合适的情况下,集体行动能否成功通常取决于被广泛接受的博弈规则[8]。这两个发现说明,组织或组织场域中存在不同的利益集团以及利益集团之间的冲突。但是,与其说这是组织制度扩散理论研究方面的新发现,倒不如认为这是对以Selznick等学者为代表的旧制度学派观点的一种再认识。这一再认识的根源在于:以M eyer和Zucker等为代表的学者在早期的研究中对组织制度扩散过程中的微观结构关注不够。随着理论研究的不断深入,学者们逐渐认识到利益和权力等因素对解释制度扩散过程的重要性,因此把它们作为解释制度扩散微观结构的关键因素来讨论(Purdy,2009;Jonsson, 2009)。

3.个体组织:从机械的制度决定论到辩证的组织适应论。早期的组织制度扩散研究着重关注制度扩散过程,如 Katz和Shapiro(1987)认为环境选择机制自动对组织进行筛选,以实现资源的最佳配置; William son等学者认为决策者对成本收益的考量最终会导致最有效率的组织制度得以扩散(Williamson,1979;Teece,1980)。这些经典研究把组织对制度的态度简单地分为接受与拒绝。但是,正如March所论述的那样,通过更加深入的观察,不难发现很少有组织制度在扩散过程中是一成不变的(M arch,1981)。组织在具体执行制度的过程中会对外部环境进行适当的改造,把它内化为更加适合的组织制度(Lew is和Seibold,1993),包括修正制度框架本身(如M amman提出的添加、省略、混合三种修正策略[9],Oliver提出的默认、妥协、回避、否认、操控等五种组织对外部制度的战略反应)[10]以及采用同一制度的不同版本[11]。但是,无论哪一种情况,从本质上讲,都是对传统的机械制度决定论的颠覆,驱使学者们去研究组织在制度扩散过程中的能动作用及影响因素。

组织能动性研究主要分两个方面。首先,探究组织制度在执行、重新整合资源和内化于特殊的组织环境的过程中所表现出来的自我演化倾向,认为组织能动性是组织制度演化的驱动因素(Robertson、Sw an和Newell,1996;Strang和 Kim,2004)。Ansari[12]在最近完成的一项研究中把导致组织制度在扩散过程中发生变异的因素归结为技术匹配、文化匹配和政治匹配三种,并且认为在缺乏技术和政治匹配的条件下组织制度发生变异的可能性更大。其次,开始从更加微观的层面关注特定组织制度在扩散源和采用者之间的动态适应问题,并且认为这种动态适应过程要受到技术、文化和政治因素的影响。北欧制度学派通过嫁接行动者—网络理论(actor-network theory)和社会技术转移理论(social technology transfer theo ry),运用编辑(editing)(Sahlin-Andersson,1996)、变换(transposition)(Boxenbaum和Battilana,2005)、混合(creolization)(Sahlin-Andersson和 Engwall,2002)等概念对组织适应新制度的过程进行了分析。美国的一些学者受北欧制度学派的影响,也开始开展这方面的研究,如 Green[13]从语言学的角度用修辞模型分析了新组织制度的创立过程。

组织制度扩散研究在以上两方面所做的改进从逻辑上讲使其本身变得更加客观和辩证,但同时也大大加大了在具体操作过程中准确刻画研究对象的难度。由于学科本身的特点,制度研究很多分支领域先天就存在相关构念测度困难的问题,再加上动态、辩证地对待研究对象的研究取向,会直接导致以上方面的研究更多地采用质性研究方法。这也许正是组织制度扩散研究在目前国内以定量研究为主导的学术环境下迟迟没有得到应有的重视的症结所在。

4.关注环境与组织及组织场域的交互性。在上一小节讨论的基础上我们还可以进一步分析得出:组织制度适应性扩散的过程在影响个体组织的同时也会推动组织场域内的制度变迁,进而影响更为宏观层面上的制度环境。这一逻辑是建立在Leblebici制度变迁内生理论⑤的基础上的。Leblebici[14]通过研究19世纪美国广播电视产业发现组织场域内部的冲突会推动场域的发展。这一冲突—发展过程是通过新的组织制度改变原有保护既得利益/权力的制度结构(Dobbin,1992;Edelman,1992)和(或)改变原有组织场域内制度逻辑的相对地位来实现的。这一观点也解释了所谓的制度创业者在制度嵌入的条件下进行制度创业的原因以及权力和认知方面的因素在组织制度扩散过程中的作用。

我国学者尹珏林等[15]通过案例研究对我国的直销行业组织制度进行了考察,解释了在制度化程度并不很高的新兴市场上制度创业者是如何通过规制、认知和规范三个途径来影响场域内的关键行动主体(政府)从而建立新的组织制度的。

关注组织与环境之间的交互性,实质上是对传统理论中将组织的外部环境视为管理约束条件的思想发起的有力挑战,并试图以一种组织与环境互动的建构图式来取而代之。这种思维模式明显受到了社会学研究的影响,不过在笔者看来这种图式更接近管理实践。事实上,此前管理学已经开始将其研究范围拓展到了组织边界之外,如利益相关方管理就印证了这一点,但不同的是组织制度扩散理论运用社会学、管理学乃至政治经济学理论对组织和环境的关系进行了研究,使之更加系统、全面。

四、现有研究不足与未来研究展望

组织制度扩散理论研究要解答的根本问题,是组织间所表现出来的那些超出传统理性解释范畴的制度扩散原因和结果。从1977年M eyer和Row an的《制度化组织》发表至今的三十多年里,很多组织制度扩散理论研究把解答这个问题的视角从原有的社会价值观转向了组织和制度环境之间的互动。但从研究现状来看,制约组织制度扩散理论进一步发展的最大瓶颈在于相关研究缺乏系统性和洞察力,这固然与组织制度本身的内涵界定不明确有关,但也同学者们的学科背景以及特定的研究问题有关。此外,由于测量认知因素的成熟量表不多,相关研究大多是演绎和案例研究,因此,研究结论的效度受到质疑。笔者认为今后的组织制度扩散理论研究可从以下三方面入手进行拓展和深化。

(一)明确界定“组织制度”和“扩散过程”的内涵

“组织制度”内涵定界不清,直接导致了现有理论体系松散,研究缺乏洞察力,“扩散过程”也存在同样的问题,因此,后续研究首先应该明确界定“组织制度”和“扩散过程”的内涵。由于组织制度扩散理论在发展过程中曾经与组织学习理论、社会网络理论和资源依赖论等理论有过重叠,因此,很多学者把组织制度扩散与组织学习等混为一谈。但正如 Haunschild所指出的那样,“(我们)知道购并行为是相互模仿的,但我们不清楚其中的原由”(Haunschild,1993),组织制度扩散过程研究应该把重点放在揭示模仿行为背后的原因上。虽然DiM aggio早已指出组织制度扩散机制大致可以归结为强制性、模仿性和规范性三种,但现有研究并没有深入剖析这三种机制各自的特征。例如,在考察某种组织制度扩散过程中哪种扩散机制占据主导地位时,应该着重关注影响这三种机制各自发挥作用的因素。很多研究常犯的错误是先假设扩散机制,然后研究扩散现象(M izruchi和Fein,1999)。因此,后续研究应该从理论上深入分析DiM aggio所提出的三种扩散机制,并在考察各自特征、影响因素和结果的基础上注意对这三种扩散机制进行严格的区分,然后对每种扩散机制进行更为精确的实证检验,从而避免现有研究“眉毛胡子一把抓”的问题,即三种机制解释和测量相互重叠甚至相互替换的问题。

(二)动态、竞争性制度环境下的组织制度扩散过程研究

现有实证研究大多以成熟场域为背景(Greenwood等,2002;Lounsbury,2002和2007),成熟场域往往存在比较明确的主导制度逻辑,因此,分析组织制度扩散过程相对比较简单。但在新兴场域(如一些发展中国家制度不健全的组织场域[15])中,各种制度相互竞争,而且并非每一种组织制度最终都能演化为场域中的主导制度[16]。因此,动态分析新兴场域的组织制度扩散过程难度就更大。组织应该选择哪种制度逻辑作为自己的行为准则,哪种制度逻辑能够最终被认为是适当的制度安排并取得相对的主导地位,组织场域中的不同行动主体(如市场监管者、主导组织、从属组织、行业协会、专家组织和其他利益相关者等)在制度扩散过程中分别起到了什么作用,尤其是作为市场监管者或制度推动者的政府应在这一过程中采取什么态度和措施、如何把握行动时机才能促进组织场域有序健康发展等问题,都有待后续研究予以解答。

(三)技术创新与组织制度创新互动规律研究

技术创新一直被作为创新研究的重点来对待,原因也许是技术创新对经济增长的推动作用比较直观。但笔者认为,仅仅关注技术创新是远远不够的,因为新技术的应用往往要以组织流程整合为前提,但大量的企业实践表明:流程整合涉及组织行为方式变革和管理层既得利益等非技术层面的问题,因而有可能成为决定新技术能否成功发挥作用的关键因素。有学者(如Damanpour和Evan,1984;Ettlie, 1988;Georgantzas和Shapiro,1993)早已意识到这个问题,并认为技术创新和组织制度创新之间应该是一种共生演化的关系,但他们的观点在后续研究中一直没有得到应有的重视。笔者认为,未来的组织制度扩散研究应该重点考察制度创新与技术创新之间的关系,以及制度创新和技术创新通过哪些内生因素彼此关联,前者在什么条件下有利于后者扩散等问题。在更加微观的层面上,专家和(或)专家组织是评价创新绩效的关键主体,他们的支持当然有助于创新在组织间快速扩散,但他们同时又是原有组织制度下的既得利益者,出于对自身利益的考虑,他们有充分的动机阻碍新技术和相应的新制度在组织中的推广应用。因此,后续研究有必要弄清哪些内生和外生因素会通过这些关键的行动主体来影响新技术和新制度的扩散速度及质量,并在此基础上通过针对这些关键行动主体设计适当的制度来推动创新扩散。

五、组织制度扩散研究整合模型构建

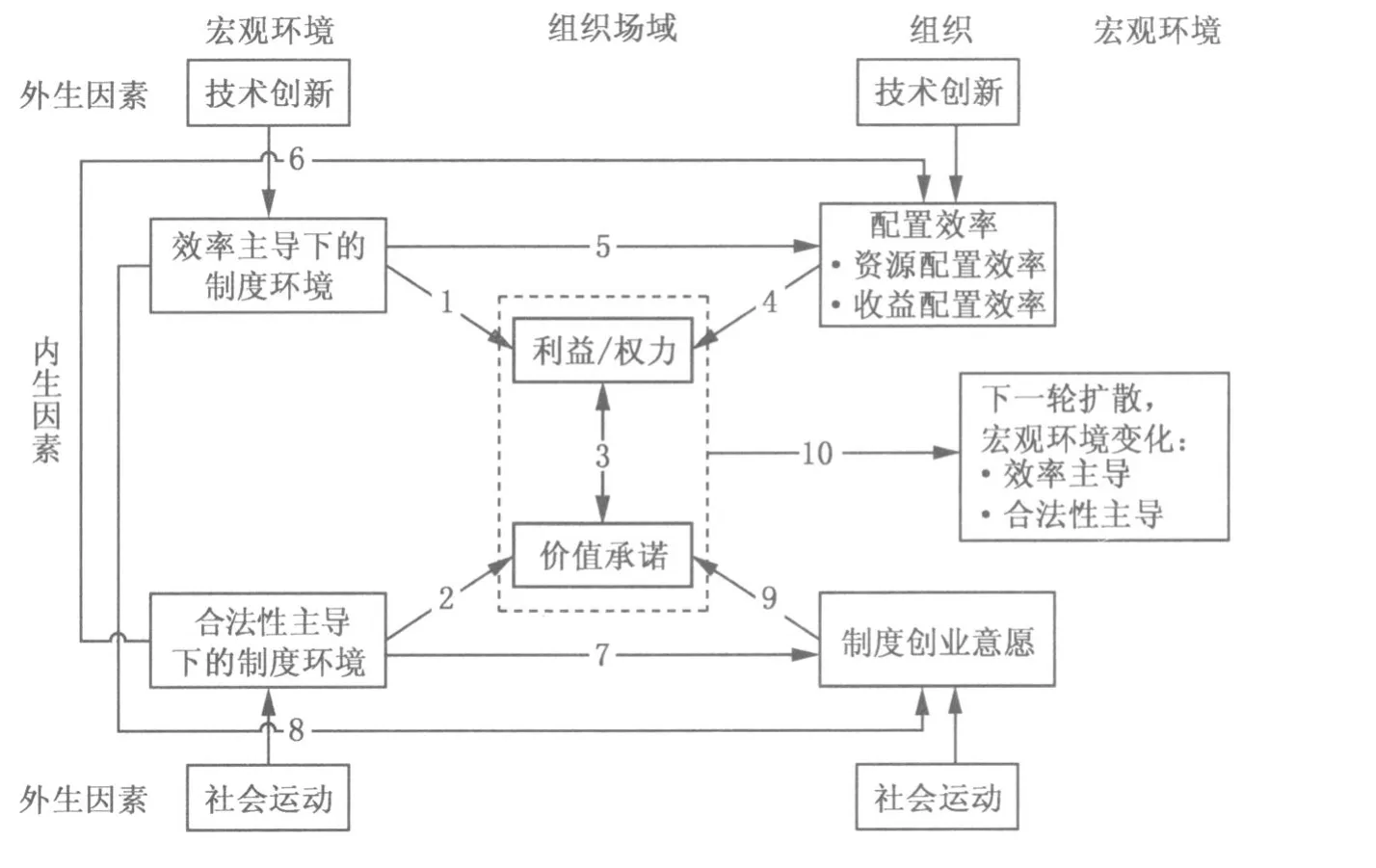

现有的组织制度扩散研究模型都是在某一特定层面进行演绎、分析,并没有根据相关理论研究进展来修正研究模型。具体而言,现有组织制度扩散研究模型普遍存在两方面的不足:一是没有关注组织制度扩散过程中不同要素之间的相互作用;二是把组织制度扩散研究局限在组织场域层面,对不同层面之间的互动问题考虑不足,从而导致过程分析显得过于封闭。在现有组织制度扩散研究模型的基础上,本文结合以上第三、四部分的述评内容提出了一个组织制度扩散研究整合模型(参见图2),以帮助我们更加全面地理解组织制度扩散过程。

与现有组织制度扩散研究模型[17-19]相比,本模型具有以下特点。首先从宏观层面来构建模型的总体结构,以中观场域层面和微观组织层面的互动为分析切入点,把组织扩散过程视为外生因素影响下的内生结构要素相互作用的结果,从而克服了现有组织制度扩散研究模型孤立地考察扩散过程内生影响因素的缺陷。

图2 组织制度扩散研究整合模型

其次,在本模型中,技术创新和社会运动作为外生因素⑥在宏观和微观两个层面上对制度环境和组织制度产生影响。出于今后开展技术创新与组织制度创新互动问题研究的需要,这一分析逻辑弥补了现有模型中人为割裂技术和组织制度间关系的缺陷。在宏观层面上,新技术有可能催生新的市场竞争规则,改变市场竞争格局;社会运动也可能打破一些既有制度环境下形成的程式化思维,迫使各行动主体重新考虑并制定评价标准。在微观层面上,新技术可能改变组织的生产效率,迫使组织通过整合业务流程来改变自己原有的资源/利益分配体系;而社会运动通常是制度创业的温床,有利于催生制度创业者或提高他们的制度创业意愿。

最后,本分析框架从宏观、中观和微观三个层面考察了影响组织制度扩散的内生因素。具体而言,在宏观制度环境层面上,遵循上文关于制度复杂性的论述,把主导制度环境分为以效率为主导的制度环境和以合法性为主导的制度环境⑦。这样划分的一个重要考量在于:如果把现实中的制度逻辑视为一个介于效率主导和合法性主导之间的连续变量,那么,本模型就能很好地弥补现有相关研究在考虑制度环境的动态性和竞争性方面的不足。鉴于DiMaggio对早期组织制度扩散理论进行过的批判性修正[8],在中观的组织场域层面上,本模型把影响组织场域制度的因素分为利益/权力和价值承诺。最后在微观个体组织层面上,考虑到个体组织是通过影响其所在的组织场域来作用于制度扩散的,因此,本模型把影响组织场域制度的组织层面因素分为配置效率和制度创业意愿。

组织场域是指具有共同效力体系的组织所构成的利益集团,集团内的组织间互动比集团外的组织间互动更加频繁(Johinson,2004)。组织场域内的成员组织是异质的,这种异质性主要表现为组织属性不同、所承担的任务不同以及从社会网络理论视角看由所处位置不同导致的组织地位不同。在本模型中,组织异质性所造成的核心问题是组织场域内不同组织的利益/权力以及对现行组织制度的价值承诺不同,从而导致组织场域内的成员组织为了获得对自己最有利的资源配置权⑧,而从自身的利益出发对动态变化的外部制度环境做出不同的反应,当然,这个过程要受到现有组织场域内各既得利益/权力方博弈的影响,而结果则会影响组织场域内现有利益/权力分配状况(如图2中的路径1所示)。组织场域内利益/权力分配的变化速度要受成员组织对现行组织场域制度包容性不满意程度的影响(Covaleski和Dirsmith,1988),但成员组织的不满意程度并不会直接影响其是否采用新制度的决策,而会促使组织逐渐意识到现行制度和组织所处的不利地位之间的关联性,并质疑现行制度的存在合理性⑨。组织有关是否采用新制度的决策取决于组织对现行制度的价值承诺。Greenwood[19]认为组织会对现行制度做出四种不同的价值承诺(即现状承诺、漠视承诺、竞争承诺和改进承诺),但在DiM aggio和Oliver等学者[18]看来,这几种不同的价值承诺实际上就是组织所处的程度不同的制度化状态,并且认为它们与现行制度关系的耦合程度依次递减。组织的价值承诺形式与其对所处制度环境“公平性”的评价有关(参见图2中的路径2)。例如,Leblebici[14]认为处于场域边缘的组织嵌入现行制度的程度较低,导致它们对现行制度做出较低程度的价值承诺。应该注意的是,利益/权力和价值承诺也是相互影响的(参见图2中的路径3),这是因为在现行制度被认为是理所当然的情况下,组织会大幅度提高自己对利益/权力损失的容忍度,进而保持对现行制度的承诺现状。而在价值承诺水平较低(如竞争承诺、改进承诺)的情况下,如果组织的利益/权力受损,那么就会对现行制度与可能的新制度进行比较,并对现行制度做出修正。

在个体组织层面,组织通过改变稀缺资源的配置效率来影响自己在组织场域中的地位,进而影响组织场域中的利益/权力分配格局(参见图2中的路径4)。但由于组织是一个开放系统,组织的资源配置效率要受到外部制度环境的影响。具体而言,以效率为主导的制度环境会对组织产生资源约束(参见图2中的路径5),如资源配置效率较低的组织很难从完全竞争的市场上获得足以维持其存续的资源;而以合法性为主导的制度环境则会对组织提供保障性支持(参见图2中的路径6),如在政府配置资源的情形中,组织首先必须遵守政府所制定的政策法令,以最大限度地获取自身的合法性。

个体组织层面影响制度扩散的另一个重要因素是制度创业者的制度创业意愿。这里的制度创业者是指有能力通过改变现行制度或创造新制度来建立并推广新的规则、价值观、信念和行为模式的个体组织(DiM aggio,1988;A ldrich和Fiol,1994;M aguire等,2004)。Olson(1971)认为,制度创业者的创业意愿强度往往与在新制度体系中能获得的预期收益以及创建新制度的成本相关,创建新制度的成本主要由组织克服现行制度阻力所付出的代价构成(参见图2中的路径7和8)。因此,新兴市场或转型经济体的制度创业比较活跃[15],而在成熟经济体或高度制度化的市场上进行制度创业就比较困难(Greenwood和Suddaby,2006;Khan,2007)。此外,制度创业者会为场域内其他组织树立可供选择的制度样板。随着采纳效果不确定性的下降,制度样板会对场域内成员组织对现行制度的价值承诺产生越来越大的影响[20](参见图2中的路径9)。与此同时,中观层面的场域制度演化也会影响宏观制度环境发生变化(参见图2中的路径10),并由此进入下一轮制度扩散。从本质上讲,制度扩散的整个互动过程就是组织场域制度逻辑或制度逻辑构成因素的演变过程。

*本文作者衷心感谢复旦大学管理学院李元旭教授对本文提出的中肯修改意见。

注释:

①近年来也出现了一些以近似于组织场域的中观结构为分析单位的文献,如特定行业(Kuilman,2009;Castel,2010)等。

②在“同形”概念提出后相当长的一个时期里,很多学者错误地理解了这个概念,即把“同形”视为组织之间行为或表现的相似性。直到最近Greenwood才明确指出了这个问题,并且把“同形”定义为组织和制度逻辑之间的相似性(Greenwood,2008)。这一基本问题的解决为深入探讨相关理论问题奠定了基础。

③组织会按照新的制度重新分配利益/权力,从而打破组织内部原有的利益/权力平衡。因此,既得利益/权力方基于这样的预期倾向于抵制新制度的推行(Jonsson,2009)。

④“合法性”(legitimacy)是组织制度扩散理论中的核心概念之一。从1995年起就有大量的文献使用这个概念,但遗憾的是至今没有对“合法性”形成统一的认识(Deephouse,2008)。

⑤制度变迁外生理论由Meyer于1982年提出。Meyer认为,制度变迁由外部环境动荡所致。

⑥本文这样假设是出于对特定研究内容的考虑,但并不等于说技术可以独立于制度而单独存在,实际上技术和制度之间是一种共生关系,彼此影响。

⑦之所以如此区分,主要是因为随着组织制度扩散理论在营利组织中的应用,学者们逐渐认识到市场本身也是一种制度安排(Carroll,1986;Zucker,1987;Powell,1991),这种制度安排的主导逻辑就是资源配置效率。与效率主导相对应的制度安排就是以合法性为主导逻辑的制度安排[4]。

⑧例如,当外部环境发生变化时,A rthur Andersen会计师事务所改变了自身的业务组合,加大了管理咨询在业务中的比例,结果其人均收益大幅度提高,并且占据了市场竞争的优势地位(Public Accounting Report,1995)。

⑨例如,随着A rthur Andersen行业地位的不断提升,其他会计师事务所开始怀疑自己的绩效状况是否与一直以来的业务组合模式有关,进而导致该行业大多数成员企业的业务组合发生了重大变化(Public Accounting Report,1995)。

[1]Meyer,JW,and Brian,Rowan.Institutionalized organizations:Formal structure asmyth and ceremony[J].American Journal of Sociology 1977,83(2):340-363.

[2]彭长桂,高俊山.国内组织制度理论研究进展与评价[J].情报杂志,2010,(7):105-109.

[3]DiMaggio,P J,and Powell,W W.The iron cage revisited institutional isomorphism and collective rationality in organizational fields[J].American Sociological Review,1983,48(2):147-160.

[4]罗格尔·弗里南德.把社会因素重新纳入研究之中:符号、实践与制度矛盾[A].鲍威尔·迪马吉奥主编.组织制度分析的新制度主义[C].(姚伟译).上海:上海人民出版社,2008.

[5]Zucker,L G.The role of institutionalization in cultural persistence[J].American Sociological Review,1977,42(5):726-743.

[6]Thornton,P H.The rise of the co rporation in a craft industry:Conflict and conformity in institutional logics[J].Academy of Management Journal,2002,45(1):81-101.

[7]Dacin,T.Institutional theory and institutional change[J].Academy of Management Journal,2002,45(1):45-57.

[8]DiMaggio,PJ.The new institutionalism in organizational analysis[M].Chicago:University Of Chicago Press,1991.

[9]Mamman,A.The adop tion and modification of management ideas in organizations towards an analytical framewo rk[J].Strategic Change,2002,11(7):379-389.

[10]Oliver,C.Strategic responses to institutional p rocesses[J].Academy of M anagement Review,1991,16(1):245-179.

[11]Kennedy,M T,and Fiss,PC.Institutionalization,framing,and diffusion:The logic of TQM adoption and implementation decisions among US hospitals[J].Academy of Management Journal,2009,52(5):897-918.

[12]Ansari,SM.Made to fit how p ractice vary as they diffuse[J].Academy of Management Review,2010,35(1):67-92.

[13]Green,S E.Suspended in self-spun webs of significance:A rhetoricalmodel of institutionalization and institutionally embedded agency[J].Academy of Management Journal,2009,52(1):11-36.

[14]Leblebici,H.Institutional change and the transformation of inter-organizational fields:An organizational history of the US radio broadcasting industry[J].Administrative Science Quarterly,1991,36(3):333-363.

[15]尹珏林,任兵.组织场域的衰落、重现与制度创业:基于中国直销行业的案例研究[J].管理世界,2009,(S.I.):13-26.

[16]Abrahamson,E.Managerial fadsand fashions:The diffusion and rejection of Innovations[J].Academy of Management Review, 1991,16(3):586-612.

[17]Tolbert,P,and Zucker,L G.Institutional sources of change in the formal structure of organizations[J].Administrative Science Quarterly,1983,28(1):22-39.

[18]Oliver,C.The antecedents of deinstitutionalization[J].Organization Studies,1992,13(4):563-588.

[19]Greenwood,R.Understanding radical organizational change:Bringing together the old and the new institutionalism[J].Academy of Management Review,1996,21(4):1 022-1 054.

[20]Shipilov,A.When do interlocksmatter?Institutional logic and the diffusion of multiple corporate governance practice[J].Academy of Management Journal,2010,53(4):846-864.