共同性外斜视手术矫正的临床研究

2011-01-30焦贵昕

焦贵昕

辽宁省盘锦市第一人民医院眼科,辽宁盘锦 124010

共同性外斜视是临床上较常见的斜视类型,该病不仅影响美观,而且双眼视功能也有不同程度的损坏。当前对共同性外斜视病因机制尚不十分明确,早期手术矫正是主要的治疗方法,促进双眼正常视功能的建立。为探讨外斜视手术的效果及其相关因素,将我院手术矫正的不同类型60例共同性外斜视患者资料进行分析,以便给今后的手术设计提供参考。现报道如下:

1 资料与方法

1.1 一般资料

选取2008年8月~2010年8月在我院眼科就诊的共同性外斜视患者60例,其中,男39例,女21例;年龄3~50岁,平均17.6岁;恒定性外斜33例,间歇性外斜12例,继发性外斜视15例;基本型外斜41例,集合不足型14例,分型过强型5例。

1.2 手术方法

术前和术后1、6周常规采用角膜映光法、三棱镜遮盖试验法及同视机检查斜视角和双眼视功能。有屈光不正者先行戴镜矫正屈光不正,儿童弱视者术前进行弱视治疗,单眼弱视及屈光参差者双眼视力相差≤2行后手术。12岁以下患儿全麻手术,手术设计按一眼单纯外直肌后徙1 mm矫正2~3△、一眼单纯内直肌缩短1 mm矫正3~4△ 、一眼同时外直肌后徙1 mm内直肌缩短1 mm矫正8~9△计算。对于<40△者根据视近视远斜视角的大小选择双眼对称式术式,双眼外直肌后退术,最大量可后退8mm,内直肌缩短量不超过8mm;>40△者行单眼外直肌后徙联合内直肌缩短,斜视角度大者行一眼外直肌后徙量内直肌缩短联合另一眼外直肌后徙。手术时做穹隆部结膜切口(Parks切口),暴露并分离外直肌与周围组织,于肌止端后1 mm作双套环缝线,于肌止端处切断肌肉,平行后退外直肌将外直肌套环缝线缝合于对应浅层巩膜上;需要做内直肌缩短者,做穹隆部结膜切口,暴露并分离内直肌与周围组织,自肌止端处向后测量,在该处做双套环缝线,将肌肉固定于原附着点上,结扎缝线后于缝线前1.5 mm处剪除肌肉。术后1~3 d内放开双眼,涂抗生素眼液[1]。

1.3 疗效判定标准

术后眼位在±10△以内为正位,>+10△为内斜视,>-10△为外斜视。

1.4 统计学处理

检测数据应用SPSS 13.0统计软件处理,采用χ2检验。P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 术后眼位

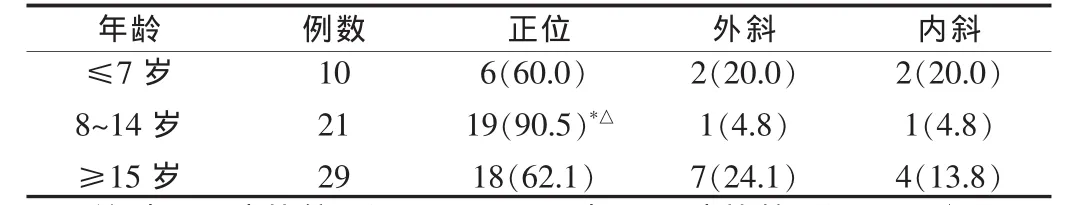

本组60例,经随访半年至2年,有43例正位(71.7%),内斜7例(11.7%),外斜10例(16.7%)。其中各斜视类型术后眼位之间差异无统计学意义。≤7岁正位率为60.0%,8~14岁正位率为90.5%,≥15岁正位率为62.1%。8~14岁年龄段术后正位率与≤7岁和≥l5岁年龄段术后正位率比较,差异有统计学意义(P<0.05),见表1。

表1 年龄与术后眼位[n(%)]Tab.1 The age and postoperative eye position[n(%)]

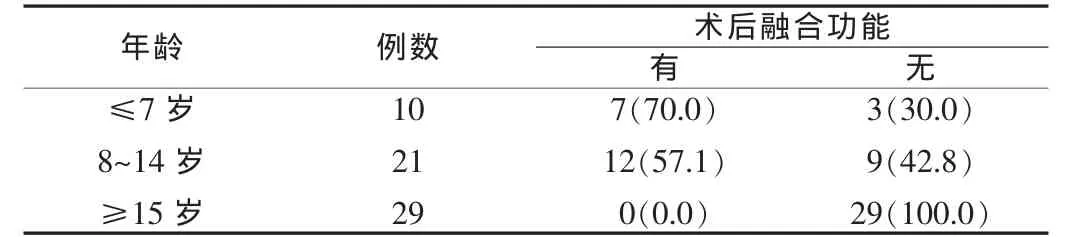

2.2 术后双眼单视功能

本组60例共同性外斜视,其中14岁以下病例有19例恢复双眼单视功能,而年龄≥15岁者无一例获得双眼单视功能,将14岁以下病例分一组与≥15岁患者比较,差异有高度统计学意义(χ2=14.03,P<0.01),见表2。

表2 年龄与术后双眼单视功能[n(%)]Tab.2 The age and postoperative binocular vision function[n(%)]

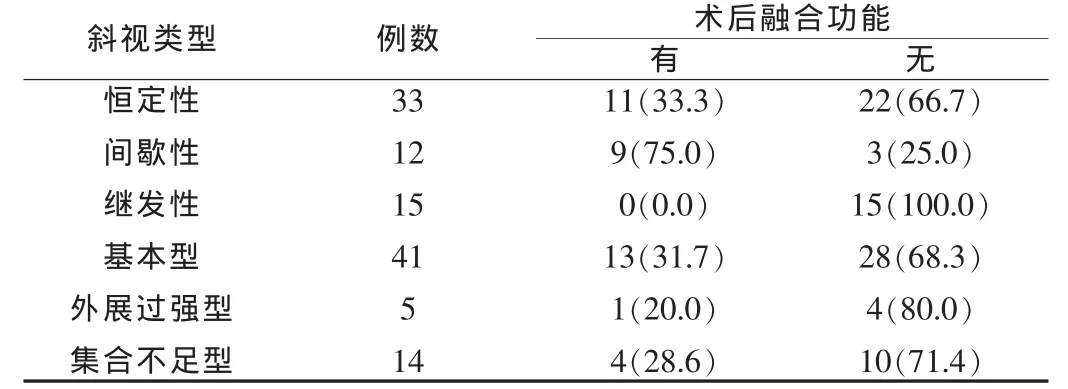

2.3 间歇性外斜视术后获得双眼单视功能与外斜视类型的关系

间歇性外斜视术后获得双眼单视功能病例数明显高于其他类型外斜视,差异有统计学意义(P<0.05),见表3。

表3 斜视类型与术后双眼单视功能[n(%)]Tab.3 The type of strabismus and postoperative binocular vision function[n(%)]

3 讨论

双眼单视功能的建立受多种因素的影响,而斜视对立体视觉的建立影响最大。手术时机的选择也是影响双眼单视功能恢复的原因。视觉发育的关键期内的任何异常视觉经历,特别是由于斜视导致的异常视网膜对应或单眼抑制使发育未完善的双眼视觉发育停顿[2]。

掌握适当的手术时机和正确的手术方案是手术成功的决定因素。关于斜视的手术时机目前尚无统一意见,但大多学者强调早期手术[3],其原因如下:①在儿童期手术,既能达到美容效果,又能达到功能治愈。②推迟手术,可能使间歇性外斜视转为恒定性外斜视,不利于双眼单视功能维持与恢复;大多数成年人术后即使眼位矫正,亦不能恢复正常双眼单视功能。有学者提倡晚期手术,强调大多数间歇性外斜患儿有一正常眼位期,此期间双眼视功能可正常发育,而早期手术易产生小角度内斜视,引起弱视并丧失双眼单视,手术延迟至7岁后较好。本研究显示,60例患者同视机检查中15例具有立体视,而恢复立体视患者中除2例>13岁外,其余均≤13岁,这也说明在斜视儿童视觉发育的可塑期内眼位矫正后能获得视功能治愈。

外斜视矫正术的关键问题是手术量的掌握。手术量的分配,一条肌肉不要分担过大的手术量,对于一组肌肉优先考虑肌肉的减弱,然后再考虑对抗肌的加强。一眼同时行外直肌后徙内直肌缩短比单纯外直肌后徙矫正的量要大,一般情况一眼单纯外直肌后徙1 mm可矫正2~3△,一眼单纯内直肌缩短1 mm矫正3~4△,一眼同时外直肌后徙1 mm内直肌缩短1 mm最多矫正8~9△。设计手术量时,应该充分考虑部分患者精神过于紧张、使用过多调节与辐辏等因素,尽可能减少术中正位或过矫而术后又出现欠矫的情况[4]。一般认为,外斜视术后近期眼位呈轻度内斜,术后远期效果更好,外斜视术后近期轻微过矫可以减少外斜视复发率。

总之,为了提高正位率,减少回退,达到最好的手术矫正效果,笔者认为,对共同性外斜视尤其是间歇性外斜视,术前应尽可能准确测出最大斜视角,特别是大度数更要多次反复测量,使误差减少到最小[5-6]。在术前设计时,要充分考虑最低手术量问题,对低度数患者适当增加手术量,高度数则要适度保守。

[1]黎容,黎作为.共同性外斜视手术矫正的临床研究[J].国际医药卫生导报,2009,15(2):21-23.

[2]甘晓玲,郭静秋,刘海华.共同性外斜视矫正术后的远期欠矫[J].中国斜视与小儿眼科杂志,2003,11(4):160-163.

[3]Covidan M.Incidence and types of childbood exotropia:a populationbased study[J].Ophalmology,2005,112(1):225-227.

[4]龙登虹,欧波.不同类型外斜视手术疗效分析[J].中国实用眼科杂志,2006,24(2):195-197.

[5]杨红,阴正勤,余涛,等.共同性外斜视的手术效果分析[J].第三军医大学学报,2005,27(9):913-914.

[6]吴艳,贾亚丁,张丽军,等.知觉学习对未成年共同性外斜视术后大脑可塑性影响的临床研究[J].中国现代医生,2009,47(16):25-27.