汉字理据的认识、利用与维护①

2011-01-11李大遂

李大遂

(北京大学对外汉语教育学院,北京 100871)

汉字理据的认识、利用与维护①

李大遂

(北京大学对外汉语教育学院,北京 100871)

汉字理据;造字法;部件分析法;俗文字学;偏旁分析法

汉字是有理据的文字,汉字的理据指汉字构形、读音、意义的依据。汉字的理据因造字法不同而不同。至今大约 90%以上的常用汉字仍有理据可讲。利用理据推展汉字教学,可以减轻难度,提高效率,是汉字教学的一般规律。汉字理据因部件分析法和俗文字学说解,受到严重削弱,亟待维护。

1.引言

许多汉语学习者觉得汉字难学,许多对外汉语教育工作者,觉得难教。其实,难和不难是相对的,是可以互相转化的,常言所谓“难者不会,会者不难”。汉字之所以在有些人那里难学难教,主要原因在于他们对汉字的理据及其所由形成的形音义系统性认识、利用不够。段玉裁在《说文解字注》“理”字下注语说:“玉虽至坚,而治之得其理以成器不难,谓之理。凡天下一事一物,必推其情至于无憾而后即安,是之谓天理,是之谓善治”(1981版《说文解字注》)。意思是说,玉石虽然异常坚硬,但制作时找到玉石的文理,就不难把它剖析雕琢成器,这就叫做理。处理天下的事物亦如同玉石的剖析雕琢,必须按照事物自身的特点和规律去处理,才能处理得当,这是自然必由之法则,这样处理事物才算得法。我们的汉字的教学如同治玉,汉字虽然繁难,但若教学得法也可以减轻难度,提高效率。所谓得法,就是清楚地认识汉字的理据以及由此形成的形音义的系统性,然后利用汉字的理据和系统性去进行教学。这里探讨汉字理据的认识、利用与维护问题,希望有助于解决汉字难学这一瓶颈问题。

2.汉字理据及其由来

汉字是理性的文字,其构形、表示意义、表示读音都是有依据的,至少在造字初期是这样。汉字的理据,就是汉字构形、读音、辨义的依据或道理。汉字的理据分为构形理据、读音理据、意义理据。字形的理据是显性的,字音、字义的理据是隐性的。

汉字的理据是怎么来的呢?是以仓颉为首的无数造字者赋予的,是经许慎《说文解字》一书的归纳揭示而凸显的。从系统论来说,汉字是一个庞大的人造系统,造字者造字,都是有理据的,说汉字无一字无来历,并不为过。只不过有个别字的理据失传了,少数字记载下来的理据可能与本来的理据有误差,少数字的理据发生了变异。具体来说,每个汉字具有什么样的理据,取决于造字者采用的造字方法。造字法不同,造出来的字理据就不同。

汉字六种造字方法及其演进的大体顺序是:象形→指事→会意→假借→转注→形声。其中,假借是“不造字的造字法”,实际上没有造出新的字形,在被借来表示假借义时没有理据②。所以,只有象形、指事、会意、转注、形声五类文字是有理据的。我们就依照这个顺序,谈谈这五类汉字的理据。

在汉字的早期阶段,主要是象形、指事、会意三种方法所造的字,这三类字没有表音成分,其理据主要体现在形义方面,即只有构形理据和意义理据。象形字是据物构形表义,如:“莁 (木)”、“卩 (鱼)”。指事字用两个符号构形表义或在象形字基础上添加指事符号构形表义,如: “酛(二)”、“龙 (刃)”。会意字是把两个或两个以上物象放在一起构形表义,如:“菾 (林)”、“琴(休)”。汉字发展到转注①关于转注造字法,请参阅李大遂《转注之名的探讨》,载《北京师范大学学报》1990年增刊 102-106页。、形声阶段,开始出现表音成分,即转注字 (会意兼形声或形声兼会意字)、形声字有了读音理据。转注字半边表义半边表义兼表音,如:转注字 “婚 (婚)”的偏旁 “女(女)”表义,“昏 (昏)”表义兼表音。形声字半边表义半边表音,如:形声字 “洋 (洋)”的偏旁“氵 (水)”表义,“羊 (羊)”表音。由于转注、形声两类合体字都有表音成分,就使汉字的理据性从形、义两方面扩展到形、音、义三方面。

在小篆 (包括小篆)以前的古文字时期,以形表义是汉字理据的主要特点。在小篆以后的近现代汉字时期,以偏旁表示合体字读音、意义是汉字理据的主要特点。在隶变的冲击下,汉字从根本上消除了象形性,汉字的性质发生了根本的改变,汉字体系由表意文字转变为意音文字。在隶变楷化后的近现代汉字中,以象形、指事方法造出来的独体字,因象形性消失,其构形理据也大体消失,往往要采取溯源方法才能发现它们的构形理据,一个没有学习过汉字的人,很难根据字形判断出“日”表示的是太阳,“月”表示的是月亮。以会意、转注、形声方法造出来的合体字,虽失去象形性,却仍能通过构字偏旁表义,如:会意字 “明”的偏旁 “日”、“月”都表义;转注字“洲”的偏旁 “氵 (水)”表义,“州”表义兼表音;形声字 “湖”的偏旁 “氵 (水)”表义,“胡”表音。

繁体字有理据,大部分简化字也有理据,简化字的理据是历史上造简化字的人赋予的。例如:《说文解字·心部》:“懼,恐也,从心,瞿声”。显然,造 “懼”字的人让 “忄 (心)”表义,让“瞿”表音。那么,造简体字“惧”的人,应该是有感于 “懼”的表音偏旁 “瞿”繁难罕用且表音不准,于是另造 “惧”字,让 “忄 (心)”表义,让 “具”表音。归纳历史上的汉字简化方法,大体有行草书楷化、采用古字、更换偏旁、局部刪改、同音音近或异音代替、另造新字和简化偏旁类推等七种。其中更换偏旁、另造新字 (指抛开原字字形而造新字)和简化偏旁类推三类是理据性最强的。其它除同音、音近或异音代替简化字外,行草书楷化、采用古字、局部刪改三类简化字也有大约一半尚有一定理据。

从上面的论述中可以了解到:汉字是理性的文字,汉字的理据体现在形、音、义三个方面。而且还应注意,“汉字形音义三要素中,又有表里之分。形为表,音、义为里,其中义为终极之里”(李大遂,2008)。又由于就文字性质说,古代汉字属于表意文字体系,主要特点是以形表义;而近现代汉字是意音文字,主要特点是以偏旁表音表义。因此,就今天的汉字而言,汉字的理据,主要指汉字读音、意义的理据。

3.汉字理据的存续状况

汉字已经有五六千年的历史,古代汉字构形理据比较强,近现代汉字构形理据比较弱。现代汉字读音、意义的理据已因语音演变、字义发展,理据性不像造字之初那么直接,规律性那么强。那么,现今汉字的理据还有多少?我们对外汉语教学用字的理据有多少?这是我们在讨论利用理据问题之前要大概清楚的。

最近笔者对对外汉语教学用《汉字等级大纲》中的 2906字①1992年原版和 2001年修订本《汉语水平词汇与汉字等级大纲》都标注收字 2905字。但两个版本《汉字等级大纲·按级别排列的汉字等级大纲·丁级字附录》都有“埔”无“浦”,《汉字等级大纲·按音序排列的汉字等级大纲·附录》都有 “浦”无“埔”,只能视为 “浦”、“埔”兼收。故《汉语水平词汇与汉字等级大纲·汉字等级大纲》实际收常用字 2906个。,做了文字学意义上的分类考察,考察结果见表1:

表1:《汉字等级大纲》所收常用汉字文字学分类统计表 (2906字)

从这个表可以看出,HSK《汉字等级大纲》共收汉语常用字 2906个。其中独体字 251个,占大纲总字数的 8.64%。通过这个表的数据进一步计算,可以得出如下数据:合体字 2655个,占大纲总字数的 91.36%。在合体字中,有理据合体字 (会意 +转注 +形声 +义系半符号字 +音系半符号字)2557个,占大纲总字数的 87.99%,无理据合体符号字 98个,占大纲总字数的 3.37%。在有理据合体字中,含有表音偏旁的合体字 (转注字 +形声字 +音系半符号字)2069个,占大纲总数字的71.20%;含有表义偏旁的合体字 (会意 +转注 +形声 +义系半符号字)2529个,占《大纲》字总数的 87.03%。

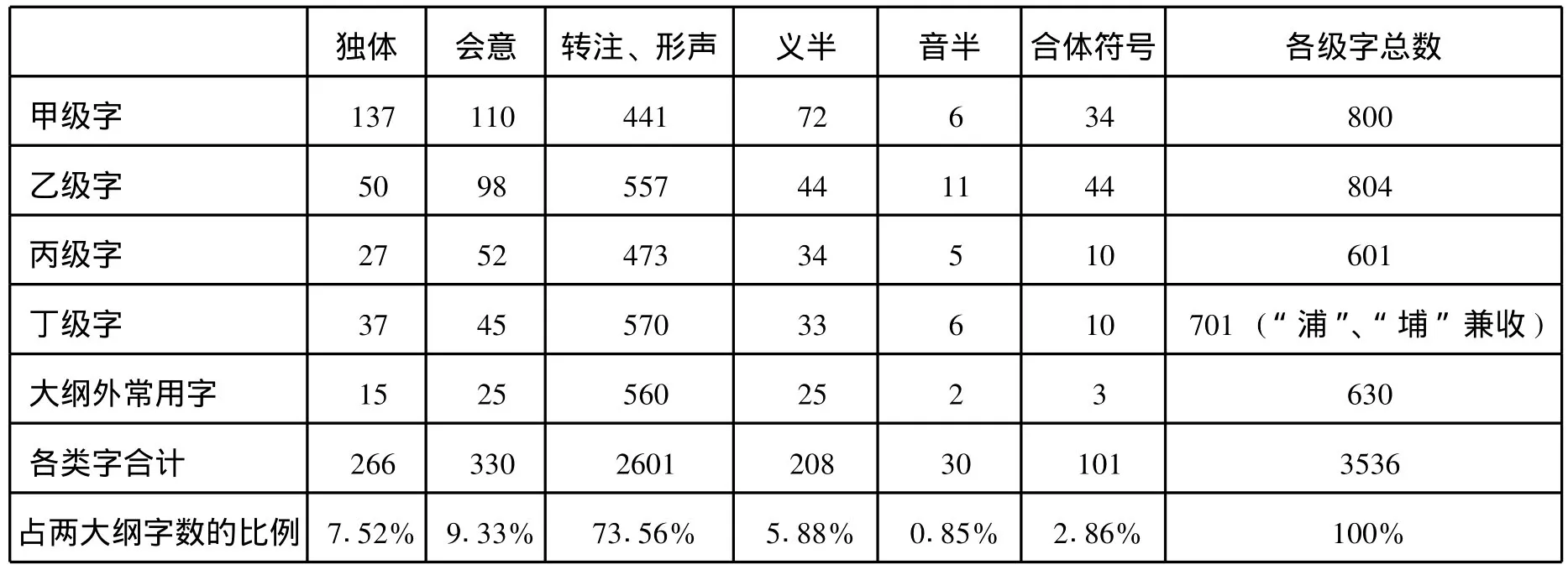

如果把考察的汉字扩大到《汉字等级大纲》和《现代汉语常用字表》所收全部常用汉字,有理据字的比率还会提高,考察结果见表2:

表2:HSK《汉字等级大纲》和《现代汉语常用字表》所收常用汉字文字学分类统计表

如果通过这个表的数据进一步计算,可以得出如下数据:HSK《汉字等级大纲》和《现代汉语常用字表》共收 3536个汉语常用字中,独体字 266个,占常用字总字数的 7.52%;合体字 3270个,占常用字总字数的 92.48%。其中有理据合体字 (会意字 +转注字 +形声字 +义系半符号字 +音系半符号字)3169个,占常用字总字数的 89.62%;无理据合体符号字 101个,占常用字总字数的2.86%。在有理据合体字中,含有表音偏旁的合体字 (转注字 +形声字 +音系半符号字)2631个,占常用字总字数的 74.41%;含有表义偏旁的合体字 (会意字 +转注字 +形声字 +义系半符号字)3139个,占常用字总字数的 88.77%。

可见,至今大约 90%的常用汉字是有理据可讲的,凡有表义偏旁的合体字,字义都与表义偏旁有不同程度的联系;凡有表音偏旁的合体字,字音都与表音偏旁有不同程度的联系。这可给我们利用理据推展汉字教学以足够的信心。

这里有两点需要说明:其一,虽然我们主张在教学中要力所能及地利用汉字的构型理据说解汉字,但在统计有理据字在常用字中所占比例时,暂未将独体字包括在内。原因是,古代汉字以形表义,构形理据明显,可得而说。隶变以后,汉字完全脱去了象形的外衣,彻底符号化了。特别是现代汉字,如不采用字形溯源方法,借助古文字,难以发现其形义相关的理据,而且可以较容易进行字形溯源的独体字也不是太多。如果把可以借助古文字显示其形义相关理据的独体字也计算在内,有理据常用字的比例约近 95%。其二,我们这里没有考虑表音率 (度)和表义率 (度)的问题,而是注意有理据字在常用汉字中的比例。原因是目前还没有完全令人满意的表音率 (度)和表义率(度)考察计算方法,而且对指导汉字理据教学意义不大。不管表音率 (度)和表义率 (度)高低,我们在推展合体汉字教学的时候,都要利用表音偏旁读音信息和表义偏旁的意义信息。有一点就利用一点,利用一点,教学的困难就小一点。表音率 (度)或表义率 (度)高的话,我们会得心应手;低的话,也许更显得珍贵。

4.汉字理据在教学上的利用

学习者觉得汉字难学,归结到一点,就是汉字的形音义难记。如何加强学习者记忆?怎样缩短学习者汉字记忆的时间?心理学实验表明,理解记忆的效果要比机械记忆的效果大约高 25倍 (艾宾浩斯,1965)。所以,最根本的办法,是让学生在理解的基础上进行记忆。所谓理解,就是学习者对所学知识知其然,亦知其所以然。对于汉字教学来说,“知其然”指学习者知道一个汉字的写法、读音、意义,是汉字教学的目的;“知其所以然”指学习者知道一个字之所以这样写、这样读、这样用的依据,是科学理解记忆汉字的基础和前提。所谓利用理据推展汉字教学,就是简明扼要地把汉字构形、读音、意义的理据揭示给学习者,从而加快学习者对汉字形音义的理解记忆。利用理据是汉字教学的一般规律。

一方面,利用理据可提高单字教学的效率,减轻汉字学习难度。利用构形理据,主要指展示古文字形体,以提高象形字、指事字、会意字教学效率。例如:我们在讲独体象形字山、水、人、口的时候,展示出它们的古文字形体、、、(甲骨文),学习者很容易记住这几个字的字形和字义。在讲指事字本、末、朱、寸的时候,写出它们的古文字形体、、、(金文),学习者自然会对这几个字的形义记忆深刻。在讲会意字冠、寇、步的时候,写出它们的古文字形体、、(小篆),讲清构字偏旁的意义以后,再讲会意字字义,学习者一定可以较好地把握这几个字的字义,一定不会把 “冠”、“寇”二字混淆,也不会在写 “步”的时候写成 “歩”。

利用意义理据进行汉字教学,就是指明某个合体字的表义偏旁,说明它表示什么意义,与所学合体字字义有什么联系。这可以使会意字、转注字、形声字以及义系半符号字的学习记忆变得轻松容易。例如:讲 “胞、抱、饱、泡、孢、炮、袍、疱、雹”等转注字的时候,即可以利用 “月(肉)、扌 (手)、饣 (食)、氵 (水)、子、火、衤 (衣)、疒、雨”这些表义偏旁,也可以利用这些字共有的表义兼表音偏旁“包”,来教学习者较为轻松形象地记忆这些字的意义。在讲“盯、盲、泪、相、省、冒、看、盼、眨、眉、眠、眶、睁、眯、眼、督、睛、睹、睦、睡、睬、瞒、瞎、瞥、瞧、瞩、瞪、瞻、盹、眷、瞄、瞭、瞬、瞳”这些常用字时,通过字理的揭示,“目”就可以成为学习者掌握这些字字义的得力“把手”。即使像 “素、雷、鸡”这样的字,字形的一半 “龶 ”、“田”、“又”已经成为纯构形符号,但另一半“糸”、“雨”、“鸟”也还与字义有密切的联系,可以有效提示字义的类属。会意字就不用说了。

利用读音理据进行汉字教学,就是指明某个合体字的表音偏旁,说明它读什么音,与所学合体字字音有什么联系。转注字、形声字都含有携带读音信息的偏旁,是学习者学习记忆字音的 “把手”。例如:芭、把、吧、爬、爸、疤、笆、耙、靶等字都有表音偏旁 “巴”,“芭、疤、笆”读音与“巴”完全同音,“把、吧、爸、耙、靶”与“巴”声韵相同,“爬”与“巴”韵同声近。此外,有一些在一般人看来不能表音的偏旁,如“途”的偏旁“余”,实际上也携带着宝贵的读音信息,不过比较隐蔽。因为现代汉语韵母 u、ü过去属同一个韵 (鱼韵),后来才分为两个韵,所以以“余”为表音偏旁的通用合体字 11个,读音分为两个系统,“蜍、荼、途、涂、酴”音 tu,“徐、叙”音 xü,“狳、馀”音 yü,“斜”音 xie,除 “斜”以外,韵母不是 u就是 ü。可见,略懂一点音韵学知识,许多偏旁的隐性读音信息,拐个弯就能发掘出来利用。因声母分化而形成的含有隐性读音信息的偏旁更多。因篇幅所限,这里就不展开了。拙文《略论汉字表音偏旁及其教学》 (李大遂,2001)有较详细论述,可供参考。

另一方面,利用理据可以迅速提高学习者系统掌握汉字的能力。汉字的理性,不仅体现在每个汉字都有自己的理据,更体现在具有同一表音偏旁的字读音相同、相近或相关;具有同一表义偏旁的字字义相同、相近或相关。这就是我们所说的汉字的系统性。对学习者来说,只能根据教师讲授的理据学习掌握单个汉字是汉字学习的低级阶段,有系统地学习掌握汉字是汉字学习的高级阶段;对汉语教师来说,对单个汉字进行理据说解,是汉字理据教学的初级形式;引导学习者以点带面,以偏旁为纲系联形系、音系、义系字族,促进学习者有系统地掌握汉字,是汉字理据教学的高级形式。一旦学习者掌握了汉字的系统性,汉字学习就能触类旁通,势如破竹,有些字甚至可以无师自通。

北京大学对外汉语教育学院的中高级汉字课,利用汉字理据,以偏旁为纲有计划、分层次集中识字,使学生在提高利用理据学习汉字能力的同时,大幅度提高了人均综合识字量。据统计,在一个学期之内①短期生 48学时,长期生 60学时。,人均识字量提高 600字左右。其中,中级汉字课短期生最多者提高了 1067字,长期生最多者提高了 1076字;高级汉字课短期生最多者提高了 1152字,长期生最多者提高了 1356字。

更重要的是,学生通过汉字课学会利用汉字理据学习汉字,减轻了学习的难度,提高了利用偏旁形音义信息学习汉字的能力。因此,我们更应当注意汉字理据在促进学习者有系统地学习汉字方面的作用。拙文《汉字的系统性与汉字认知》(李大遂,2006)对此有较详细论述,这里不赘述。

至于如何利用理据推展汉字教学,我个人以为至少有以下几点应该注意:

其一,理据说解求真务实,要有根有据,不随意说解。教师所传之道、所授之业,以信实为要。所以,汉字理据的说解,不能想当然,不能为追求所谓 “趣味”而戏说,也不能强为之说,不能搞“我的地盘我做主”。不清楚的,要查说解汉字理据的字典;有疑难的,最好多查几本字典,然后择善而从。

其二,因材施教,循序渐进。理据的说解,要根据学习者水平,把握好理据分析的度,宁浅毋深,宁简毋繁,画龙点睛,点到为止。一般来说,初级阶段要选构形理据性强的字、表义偏旁表义直观的字或表音偏旁表音较准确的字适当讲解。随着学生识字量和接受能力的提高,理据的说解可以逐渐深入,甚至可以引导学习者利用偏旁的隐性音义信息学习记忆合体汉字的读音和意义。

其三,单字理据教学与音系字族字、义系字族字教学适当结合,逐步引导学习者从对单字理据的感性认识上升为对汉字形、音、义系统性的理性认识。

其四,对于因简化等原因理据缺失的字,在必要而可能的情况下,可以考虑采取灵活态度,赋予新的理据。

煤油共炼技术在得到轻、中质油品外,同时还有一些些烃类气体、固液分离过程产生煤油共炼残渣(又称沥青砂)和工艺水产生。沥青砂一般约占进料量的7%~15%。沥青砂在室温下的外观状态成固体沥青状或粘稠油浆。对沥青砂的合理化利用,是煤油共炼技术的又一研究方向[6-10]。

5.汉字理据的维护

为什么要讨论这个问题?因为随着社会的发展、语音的演变,特别是假借的泛滥,字体演变、形体简化等原因,已经造成汉字理据的严重缺失,给汉语母语教学和对外汉语教学造成了相当大的困难。更值得重视和警惕的是,现在这种理据缺失还在加剧。当前汉字理据缺失加剧的主要表现是:部件分析法使相当大一部分偏旁的表义功能或表音功能化为乌有,俗文字学说解泛滥使汉字理据说解沦为儿戏。

在我们的对外汉语教学专著、教材和论文中,部件分析法被广泛使用着,大家绝不生疏。不过,许多同行们采用部件分析法,往往只注意到部件分析法在字形分析上的简单方便,却忽视这种分析法给汉字教学带来的负面影响。部件分析法本来是为汉字编码服务,是不考虑理据的,是纯形体结构切分,切分出来的部件,是最小的笔画组合。因此,大约半数左右的部件不成字 (苏培成,1994)。不成字的部件就是无义符号,没有意义的符号学习记忆就难。部件切分琐细又造成汉字部件组合类型的复杂,据傅永和先生研究,部件组合成汉字的类型多达 85类 (傅永和,1991)。汉字结构变得更复杂,必然增加学习难度。最令人痛惜的,是学习者养成部件分析的习惯和意识以后,大部分偏旁所携带的音义信息就很难被利用了。

2009年国家发布了《现代常用字部件及部件名称规范》 (中华人民共和国教育部、国家语言文字工作委员会,2009),自 2009年 7月 1日起试行。该规范指出:“本规范适用于汉字教育、辞书编纂等方面的汉字部件分析和解说”。又指出:“本规范中部件拆分的原则是:根据字理、从形出发、尊重系统、面向应用”。我们注意到,这个规范为保留一些字的理据作了不小的努力,使一百多个偏旁免于进一步切分,如:“真”、“具”等。但即使这个对字理颇为在意的部件分析法,对汉字理据的损害也是显而易见的。笔者对照《现代常用字部件及部件名称规范·现代常用字部件表》和《常用汉字义系字族表》(李大遂,2004)、《常用汉字音系字族表》 (李大遂,2005)以及本文《表2》做了一个考察,考察的结果是:

现代汉语常用字的表义偏旁约有 430个 (含表义兼表音偏旁),含有表义偏旁的常用合体字总数是 3150字。若按《现代常用字部件及部件名称规范·现代常用字部件表》的标准分析的话,被进一步切分的合体表义偏旁 154个,占表义偏旁总数的 35.81%;含有这 154个合体表义偏旁的现代汉语常用字 261个,占含有表义偏旁常用合体字总数的 8.29%,占 3536个常用汉字的 7.38%。

现代汉语常用字有表音偏旁约 1008个,含有表音偏旁的常用合体字总数是 2631字。若按《现代常用字部件表》的标准分析的话,被进一步切分的合体表音偏旁约 678个,占表音偏旁总数的67.26%;含有这 678个合体表音偏旁的现代汉语常用字 1643个,占含有表音偏旁常用合体字总数的62.45%,占 3536个常用汉字的 46.46%。

若按《信息处理用 GB13000.1字符集汉字部件规范·汉字基础部件表》 (中华人民共和国教育部、国家语言文字工作委员会,1998)的标准分析的话,被进一步切分的合体表音偏旁 786个,占表音偏旁总数的 77.98%;含有这 786个合体表音偏旁的现代汉语常用字 1989个,占含有表音偏旁常用合体字总数的 75.48%,占 3536个常用汉字的 56.17%。

汉字的理据,主要体现在偏旁表示音义的功能上,汉字形、音、义系统是以偏旁为纲建立起来的,因而偏旁是汉字体系最重要的结构单位。采用部件分析法以后,这么多的表义偏旁、表音偏旁,因被进一步切分而不能发挥其表义表音作用,这么多的含有合体表义偏旁、表音偏旁的合体字失去读音意义理据,偏旁与众多合体字的关系不复有纲举目张的清晰,能不令人心痛?

俗文字学带来的问题也是不可轻视的。追溯俗文字学历史,俗文字学大概可以分为两种类型:学术型、应用型。宋代王安石《字说》(已逸),可算是学术型俗文字学代表作。对于学术型俗文字学,我并不是完全否定的。《字说》虽有穿凿之讥,被冠之以 “俗”,其实不俗。因其基本上属于学术探讨范畴,有其正确可贵之处。宋人叶大庆曾说:“近世王文公,其说经亦多解字,如曰:人为之为伪,位者人之所立,讼者言之于公,与夫五人为伍,十人为什,歃血自明为盟,两户相合而为门,——无所穿凿,至理自明,亦何议哉!有如 ‘中心为忠’、‘如心为恕’,朱晦庵亦或取之。惟是不可解者,亦必从而为之说,遂有勉强之患,所以不免众人之讥也”(叶大庆,1989)。用叶大庆对《字说》的评价来评价学术型俗文字学恰到好处。

应用型俗文字学致命的弊病就是无中生有,随意说解。这一派的初衷是追求趣味和轻松,泛滥的后果是汉字说解失去原则,失去理性,最终难免贻误学习者。在国内小学语文教学和对外汉语教学领域,主张用俗文字学方法说解汉字者不乏其人。因其说解有违常识,在学术上经不住推敲,为严肃学者所不取。

此外,还有一类浅薄肆说型俗文字学,也有所谓著作堂而皇之地出版。其实称不上是什么“学”,亦不止于“俗”。这一类人士出书海说的动机似不在切磋学术,不在应用利人,而在其他。

历史形成的问题难以挽回,对于当前汉字理据遭遇进一步缺失的问题,我们还是可以有所作为的。所谓 “往者不可谏,来者犹可追”。我们要维护汉字的理据,就要坚持充分体现汉字理据的偏旁分析法,要对削弱汉字理据、污染汉字理据的做法说“不”!为什么?

第一,从上文可知,如果算上必须经过溯源才能显示理据的独体字,我们今天使用的汉字,有大约 10%已完全失去理据。理据缺失,是汉字教学困难的原因之一。若不注意维护尚存的理据,会造成更大面积的理据缺失。理据是汉字形音义系统性形成的基础,理据性强则汉字的系统性就强,就有利于学习者找到汉字的规律,触类旁通,提高汉字教学的效率。倘若任凭理据缺失,将造成汉字系统性进一步削弱,导致汉字教学困难进一步加剧。第二,我们中国人喜欢汉字,那么多外国朋友喜欢汉字,是因为汉字有魅力。魅力何在?在于它有形体之美,在于它有达情表意之精妙,更在于它有理据可得而说。因为有理据,所以它是睿智的、有血有肉的、充满历史沧桑而又灵动鲜活的文字。如果不很好地维护现有的理据,汉字的魅力将因此大减。第三,汉字理据是先人留给我们的文化遗产,是人类文化史研究的宝贵资源。对于这份宝贵的遗产要有敬畏之心,要倍加珍视。保护这个资源不受破坏,不受污染,在人类文化传承方面具有深远的意义。此外,汉字理据是科学,科学是严肃的,是不容戏说的。

总之,汉字是理性的文字,我们要对汉字的理据有清晰的认识,要利用汉字理据推展汉字教学,要自觉维护汉字的理据。

艾宾浩斯 1965 《记忆》,曹日昌 (译),科学出版社。

安子介 1990 《解开汉字之谜》,香港瑞福有限公司。

段玉裁 1981 《说文解字注》,上海古籍出版社。

傅永和 1991 《汉字的结构》,《语文建设》第 9期。

李大遂 2008 《关系对外汉字教学全局的几个问题》,《暨南大学华文学院学报》第 2期。

— — 2001/2006 《略论汉字表音偏旁及其教学》,《中国对外汉语教学学会北京分会第二届学术年会论文集》,北京语言文化大学出版社;又载孙德金主编《对外汉字教学研究》,商务印书馆。

— — 2004 《第七届国际汉语教学讨论会论文选》,北京大学出版社。

— — 2005 《系统学汉字》(中级本),华语教学出版社。

— — 2006/2007 《汉字的系统性与汉字认知》,《暨南大学华文学院学报》第 1期。

苏培成 1994 《现代汉字学纲要》,北京大学出版社。

叶大庆 1989 《<考古质疑 >校证》,广东高等教育出版社。

中华人民共和国教育部、国家语言文字工作委员会 1998 《信息处理用 GB13000.1字符集汉字部件规范·汉字基础部件表》,语文出版社。

中华人民共和国教育部、国家语言文字工作委员会 2009 《现代常用字部件及部件名称规范》,语文出版社。

Cognitions,Utilizing,and Mainta in ing for the Rationale of Chinese Characters

Li Dasui

(International College for Chinese Language Studies,Peking University,Beijing100871,China)

rationale of Chinese characters;characters formation;component-analysis method;common studies on Chinese characters;radical-analysismethod

Chinese characters have their rationales,which mean the basis for the characters,structures,pronunciations and meanings.The rationales of characters are different from one another because of different characters formation methods.Up to now,over 90%Chinese characters have rationales.By using rationale,the common rule,to promote the teaching of Chinese characters,we can reduce the difficultity and increase the effciency.However,the rationale of Chinese characters has been seriously impaired by the component-analysis and common studies on Chinese characters,which needs ourmaintainance.

H123

A

1674-8174(2011)02-0009-08

2010-07-13

李大遂 (1948-),男,满族,北京大学对外汉语教育学院教授,硕士,学术研究以汉字和对外汉字教学为主。

①本文是出席第六届加中汉语教学研讨会 (2010年 5月,温哥华)时提交的论文,发表稿依匿名审稿人建议对原稿作了适当的修改,在此谨向匿名审稿人表示感谢!

②一般来说,某个汉字在表示其本义和引申义时,其形、义是有理据的,大部分也有读音理据。而在表示假借义时无形、义理据。如:繁体 “無”的本义是 “舞动、舞蹈”(这一意义后作 “舞”),原来是象形字,甲骨文写作,摹画的是人持牛尾之类舞具跳舞的样子,既有构形理据,也有意义理据。小篆写作,已经开始专门表示假借义 “没有”。在表示“没有”的假借义时,形、义理据均已缺失。小篆又写作 “”,增加了表音偏旁 “亡 (wáng/wú)”,成为形声字,增加了读音理据。隶变楷化后作 “無”,形、音、义理据均已缺失。现在采用古字,“無”简化为 “无”,“无”也是没有理据的字。

【责任编辑 匡小荣】