损害控制理论在骨关节型严重多发伤救治中的应用

2011-01-08韩慧英

赵 刚,韩慧英

王爱民等[1]最早提出骨关节型严重多发性损伤这一概念,即在多发性损伤中损伤严重度评分(ISS)-90≥17分者,骨与关节损伤为主ISS-90≥16分者,将此类型损伤称之为骨关节型严重多发伤。此类创伤病人生理功能紊乱常常与酸中毒、低体温和凝血障碍这三联症联结在一起。近期人们逐渐认识到炎症递质在多发伤患者中的重要影响,而外科处理可以对全身炎症系统产生累积作用,特别是对于多发伤患者。一般情况下,多发伤患者的临床过程主要由3个因素决定:原发创伤的程度(即“一次打击”,创伤负荷)、患者自身的生物反应以及创伤后的医学干预(即“二次打击”,外科负荷)。为尽量减少多发伤患者由于“二次打击”造成的炎症反应强度,我们认为对难以完成确定性手术的骨关节型严重多发伤患者采用损害控制骨科(DCO)方法,即强调早期行初始、快速、暂时的骨折固定,待全身情况好转后行Ⅱ期确定性处理,以降低术后并发症发生率及死亡率。

临床资料

1 病例入选标准

我院2001年6月~2008年6月收治的ISS≥25的骨关节型严重多发伤患者。满足下列条件:(1)损伤危及生命,需急诊手术治疗;(2)血流动力学不稳定,入院时收缩压(SBP)<70mmHg,有休克表现;(3)出现致死性三联征:严重代谢性酸中毒pH<7.25,碱剩余(BE)≤ -8mmol/L;体温 <35℃;非出血性因素导致的凝血功能障碍,凝血酶原时间(PT)>16秒,活化部分凝血活酶时间(APTT)>50秒或超过正常值50%;(4)失血量大,需大量输注浓缩红细胞或血浆;(5)排除既往有糖尿病、高血压、心脏病等影响患者生理指标观测的疾病;(6)两组病例的性别、年龄、伤后就诊时间、损伤部位数目、ISS评分、休克指数经统计学比较无显著性差异(P>0.05)。

2 一般资料

本组312例,符合上述条件者100例。选择用DCO方法救治的50例为损害控制组,选择病例资料完整、病情严重程度一致以传统方式抢救的50例为常规方式组。损害控制组:男性30例,女性20例;年龄22~59岁,平均37.2岁。致伤原因:道路交通伤35例,压塌伤15例;入院时ISS>25分,平均为36.5分,按损伤解剖部位分为2~4个部位;以骨与关节损伤为主,伴有颅脑损伤12例,大血管损伤5例,胸部损伤6例,腹部损伤10例。常规方式组:男性35例,女性15例;年龄19~65岁,平均35.5岁。致伤原因:道路交通伤30例,压塌伤20例;入院时ISS>25分,平均为34.2分,按损伤解剖部位分为2~4个部位;以骨与关节损伤为主,伴有颅脑损伤11例,大血管损伤4例,胸部损伤5例,腹部损伤9例。

3 主要观察指标

详细记录:乳酸清除时间,体温恢复时间,PT、APTT恢复时间,手术时间,并发症及死亡率。

4 治疗方法

损害控制组:(1)初期处理:在抗休克的同时,充分有效地利用和延长“黄金1小时”。首先控制活动性出血,主要包括局部压迫填塞、血管结扎、钳夹、栓塞等,如果肢体的血管损伤较重同时患者因失血过多生命垂危,则立即给予快速截肢术;其次是暂时稳定骨折部位,即简单快捷的外固定架治疗方式。(2)ICU复苏:液体复苏,复温,纠正酸中毒及凝血功能障碍,辅助呼吸,维持生命体征等。(3)确定性手术。常规方式组:Ⅰ期在抗休克的同时采用确定性手术,以解剖性修复为主,Ⅰ期处理原发损伤,术后进入ICU进行复苏和后续诊疗。两组其他治疗方案一致。

5 统计方法

统计学软件采用SPSS 11.0软件包在微机上进行,乳酸清除时间,体温恢复时间、PT和APTT恢复时间、手术时间、输血量均用±s表示,采用t检验,并发症发生率及死亡率采用χ2检验,P<0.05认为有统计学意义。

结 果

本组抢救成功90例,死亡10例。死亡原因:休克和术后并发症。发生并发症30例:成人呼吸窘迫综合征(ARDS)9例,多器官功能衰竭(MOF)4例,伤口感染8例,弥散性血管内凝血(DIC)6例,骨筋膜室综合征(CS)3例。其中损害控制组抢救成功48例(96%),死亡2例(4%),其中24小时内死亡1例;死亡组ISS平均45分。发生并发症8例(16%):ARDS 3例,MOF 1例,DIC 2例,伤口感染2例。常规方式组抢救成功42例(84%),死亡8例(16%),其中24小时内死亡5例;死亡组ISS平均40.6分。发生并发症22例(44%):ARDS 6例,MOF 3例,DIC 4例,CS 3例,伤口感染6例。

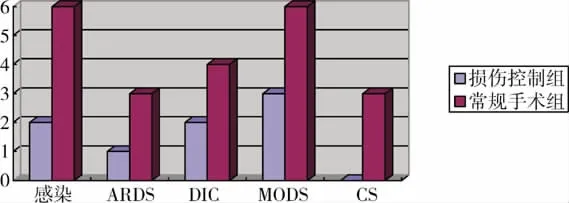

两组病人数据比较(表1),ISS无显著差异,故两组资料具有可比性。乳酸清除时间、体温恢复时间、PT及APTT恢复时间、手术时间的比较项目中损害控制组均比常规方式组短,差异有统计学意义(P<0.05)。两组患者术后并发症发病率及死亡率比较,损伤控制组明显少于常规方式组,差异有统计学意义(P<0.05),见图1和表1。

表1 两组病人数据比较

图1 两组患者并发症发病率比较

讨 论

1 DCO的理论基础

DCO强调对严重多发骨折早期救治采用快速有效的控制措施,即止血、清创、使用外固定架临时固定骨折等损伤较小的应急手术,重点是迅速纠正“致命三联征”(低体温、凝血功能障碍、代谢性酸中毒),以首先保证患者生命[2],使其度过创伤第一次打击,待血流动力学、体温等内环境状态恢复平稳后再对骨折施行确定性治疗,避免伤后初期不恰当的骨科手术治疗而加重病情[3],控制“二次打击”对机体造成级联放大的再伤害,避免引发成人呼吸窘迫综合征、多器官功能衰竭等严重并发症。简单概括即:先救命,后治伤。四肢长管状骨骨折端的不稳定、移位会加重周围软组织的损伤、增加出血量,甚至损伤到血管、神经,易引发“致命三联征”的发生;另外,骨折所伴随的剧烈疼痛,骨折端、创面污染均会导致机体炎性反应,易产生剧烈的全身炎症反应综合征(SIRS)。与此同时,机体也释放内源性抗炎递质对抗SIRS引起的自身组织损伤,但如该反应过度则成为代偿性抗炎反应综合征(CARS),其结果造成炎症过程失控和机体免疫抑制,使细胞因子由保护性作用转为损伤性作用,致局部组织及远隔脏器均遭损伤[4]。在严重创伤后组织灌流不足及持续性炎症反应存在的情况下,SIRS是严重多发骨折引起ARDS和MODS的共同发病基础,且多发性骨折易并发脂肪栓塞综合征,进一步增加了ARDS的发生率,能明显增加患者死亡率。如果在骨折早期快速有效地控制损伤,稳定骨折,便可以阻断这一连续的病理过程,降低并发症的发生率及死亡率。

2 DCO的具体实施步骤

2.1 初期处理 对严重创伤患者,如何充分有效地利用好“黄金1小时”[5],对患者的预后十分关键。首先控制活动性出血是最重要的措施,主要包括局部压迫填塞、血管结扎、钳夹、栓塞等。危及肢体和引起残疾的创伤就需要行DCO手术,即要求在较短时间内完成清创、筋膜切开、复位、固定和血运重建等,将复杂的手术简单化,避免加重对生理功能的影响。其次是暂时稳定骨折部位。大多数学者认为,早期外固定架的应用是安全可靠的[6-8]。1993年Scalea等首先使用外固定架作为DCO的一种方式应用于严重骨折病例,并取得较ETC更为有效的结果,而逐渐成为控制大而长的管状骨骨折创伤的初期主要手段。长骨骨折及早给予暂时的外固定,能够减轻骨折断端对局部组织的干扰,减轻疼痛刺激,减少出血和降低炎性细胞因子的释放。外固定架操作简便、省时且固定可靠,对局部及全身均无明显干扰,可显著减少出血,控制继发损伤,既符合骨折愈合所需的生物力学环境,又满足损害控制“不加重损伤,做最有效的处理”的理念。外固定架固定虽然未使骨折解剖复位,但是这一方法能有效控制严重骨关节型多发伤,DCO组采用简单快捷的外固定架作为初步治疗方式,收到满意效果。近年来由于外固定架及固定方法的改进,其适应证得到了扩大,操作更简便,利于换药、清创,已作为如胫骨等长管状骨折的终末治疗[9]。

2.2 ICU处理 严重创伤患者术后应送入ICU。此时患者生理功能耗竭严重,对预后有重要影响的因素有代谢性酸中毒、低体温以及凝血机制紊乱,并且相互影响。ICU的最终目标是对上述病理状态的纠正,主要任务有复温、恢复血容量、维持血流动力学稳定、纠正代谢性酸中毒和凝血机制紊乱等。

2.3 确定性手术 主要是病情稳定后外固定转内固定的手术。对于实施损伤控制的一般多发伤患者,确定性手术的理想时间是在伤后第5~10天之间,此为免疫观察期,可以比较安全地按计划进行最终手术。但对于极端严重的患者,过渡炎症期之后进入免疫抑制期,历时大约2周,因此Ⅱ期重建手术就能安排在损伤后的3周后进行。

综上所述,极端严重的骨关节型严重多发伤患者应用DCO的方法处理可以降低患者的死亡率,减少并发症,提高救治成功率。DCO理论的确立和实践无疑是极端严重的骨关节型严重多发伤治疗史上的里程碑,随着骨外科学及麻醉学的不断发展及创伤基础研究的不断深入,术中各种监控手段的不断完善,使得骨科手术的适应证及手术范围越来越大,而术后并发症和死亡率却越来越低,这都得益于DCO理论的合理应用。

[1]王爱民,蒋耀光.以骨关节损伤为主的严重多发性损伤的救治[J].创伤外科杂志,2006,8(4):382-385.

[2]倪小冬,李幼生,黎介寿,等.损伤控制外科理论在腹部外科择期手术中的应用[J].医学研究生学报,2007,20(4):388.

[3]杨运发,徐中和,侯之启,等.伤害控制策略在合并骨盆骨折严重多发伤病人救治中的应用[J].中国骨与关节损伤杂志,2006,21(5):374.

[4] Roberts CS,Pape HC,Jones AL,et al.Damage control orthopaedics:evolving concepts inthe treatment of patients who have sustained orthopaedic trauma[J].J Bone Joint Surg,2005,87(2):434 -435.

[5] Asensio JA,Petrone P,RoldanG,et al.Has evolutioninawareness of guidelines for institution of damage control improved outcome inthe management of posttraumatic openabdomen[J].Arch Surg,2004,139(2):209 - 214.

[6] Pape HC,Hildebrand F,Pertschy S,et al.Changes inthe management of femoral shaft fractres inpolytrauma patients:from early total care to damage control orthopedic surgery[J].J Trauma,2002,53(3):452 -462.

[7] Dieter R,Guido G,StefanS,et al.Evaluation of criteria for temporary external fixationinrisk-adapted damage control orthopedic surgery of femur shaft fractures inmultiple trauma patients[J].J Trauma,2005,59(6):1375 -1395.

[8] Scalea TM,Boswell SA,Scott JD,et al.External fixationas a bridge to intramedullary nailing for patients with multiple injuries and with femur fractures:damage control orthopedics[J].J Trauma,2000,48(4):613 -623.

[9]王满宜.外固定架在创伤骨科中的应用[J].中华创伤骨科杂志,2007,9(12):1101.