集体意识与集体行动的再生产①

——宁夏西海固回族集体行动的一种解释框架

2010-12-20罗强强

罗强强

集体意识与集体行动的再生产①

——宁夏西海固回族集体行动的一种解释框架

罗强强

宁夏西海固地区回族集体行动再生产的基础并非利益或理性,而是基于伊斯兰教的集体意识。文章从两个案例出发分析了伊斯兰教在宁夏西海固地区回族集体行动再生产过程中的作用机制,指出伊斯兰教伦理中的集体意识在宁夏西海固回族乡村民主化进程有着双重效应,我们应该辩证地去看待。并对如何推进宗教与社会主义相适应,利用地方性知识减少集体行动事件的发生提出了一些对策建议。

伊斯兰教伦理;集体行动;适应

20世纪 90年代中期尤其是进入 21世纪以来,我国的经济保持了持续的高速增长,市场化改革不断向纵深发展,与此同时,一些深层次的社会矛盾也在不断积累和暴露。村民们在少数人的领导和组织下,或集体上访;或高举横幅牌匾、呼喊口号示威游行;或封锁高速公路或交通要道;或采取静坐等方式围堵党政机关,拦截领导车辆;有的对党政机关和领导干部住所进行打砸烧,甚至暴力伤害党政干部和执法人员的人身安全。[1]据有关部门的不完全统计,集体行动事件从 1993年的1万起增加到 2004年的 7.4万起,年平均增长 17%;参与人数由 73万多人增加到 376万多人,年平均增长 12%;其中,百人以上参与的由 1 400起增加到 7 000多起。2005年全国集体行动事件的数量一度下降,但从 2006年起又上升到 6万多起,2007年达到 8万多起。[2]近两年来,民族地区爆发的集体行动事件更是震惊全国。这些一度表明,中国社会频发的集体行动事件已经成为影响社会稳定的最为突出的问题,成为中国社会风险的信号。[3]

这一问题已逐渐引起了政府和学界的关注。关于如何去解释集体行为的产生,学术界出现了许多理论,主要有以奥尔森为代表的“利益论”和以涂尔干为代表的“观念论”。奥尔森在批判国家阶级理论、压力集团理论的同时,提出了自己的“个体利益是集团行动的逻辑”的理论。除了奥尔森之外,唐斯、布坎南等也都持这种观点。另外,社会学和政治学理论也不乏从观念 (规范)的角度探讨该问题。其中涂尔干的“集体意识”、“职业伦理”分析堪称“观念论”的典范。在“集体意识”理论中,涂尔干认为集体的存在是为人们提供某种“集体意识”,“集体意识”是社会存在的根源。20世纪 60年代以来的欧美社会运动理论也充分体现了观念 (文化、价值观、意识形态)在集体行动中的作用。库恩认为,社会运动本质上是一场原有的现代化价值与正在兴起的后现代化价值之间的冲突;哈贝马斯认为,这是现代化或资本主义合法性危机的体现;麦卢茨认为,这是人们在新的社会条件下寻找自我认同的结果;斯科特则肯定了“道义”在农民运动中的意义;泰罗则指出,集体行动的发生都存在一种集体行动的框释,即一种与集体行动有关的认知和归因模式,它是集体行动参与者解释自己处境的一种共同认知;赵鼎新把集体行动的原因归结为变迁、结构和话语,其中,话语包括行动者的意识形态、参与者的认同等。[4]

受到美国学界关于社会运动和集体行为研究范式影响,当前中国比较普遍的观点是把这种集体行为称为“维权的政治”,强调从利益和权利来解释中国集体行动的发生。也有研究认为,传统农民政治行动的基础是伦理而非利益或理性,在中国文化中,农民政治行动的伦理就是“气”,他们在蒙受冤抑、遭遇不公、陷入纠纷时进行反击的驱动力,是不惜一切代价来抗拒蔑视和羞辱、赢得承认和尊严的一种人格价值展现方式;[5]但是“气”概念又如何解释同一事件在回族农民与汉族农民中会引起不同的反应呢?在观察中发现,宁夏西海固地区汉族农民在利益受损时往往表现出忍气吞声,得过且过,但是相对而言,回族农民行动却表现得非常激烈,并且常常能够团结起来去维护自身的权益。难道能说回族农民的气更大吗?

伊斯兰教是西北回族社会生存、发展的根本资源。从个体的社会化开始,到初级社会群体、社会组织,直至民族群体,西北回族社会处处都烙下了宗教的印痕。因此,本文中分析的问题是:如何理解伊斯兰在当代宁夏西海固地区乡村集体行动再生产中的作用机制?伊斯兰伦理与基层政府应对集体行动的逻辑有何关联?在国家建构和谐社会的政治话语中,认识回族集体行动的意义何在?认识伊斯兰伦理的作用机制,对于解决集体行动事件的发生有什么启发?

最早关注宗教伦理的是马克斯·韦伯。在分析“弄清楚宗教力量是否和在什么程度上影响了资本主义的质的形成及其在全世界的量的传播”[6]68这一命题时,韦伯认为,资本主义之所以兴起于西方世界,除了具有历史唯物主义提到的物质因素之外,还有一种独特的、源于西方文化深处的精神动力在起作用。韦伯将西方打破传统主义障碍的精神动力归之于加尔文教的“天职观”。因为天职观念使劳动获得了新的含义:它是对上帝的责任,是一种绝对的自身目的。用韦伯自己的话说:“劳动是一种天职,是最善的,归根到底常常是获得恩宠确实性的唯一手段”。[6]140于是,一种全力以赴的工作态度出现了,雇佣劳动者和企业家缺乏专注和创新精神的问题就这样因他们自身的心理转变而被克服了。

受马克斯·韦伯的伟大著作的影响,贝拉提出日本“现代化进程是不能用那样的革命因素来阐释的,而必须用传统社会本身的结构来阐明”[7]254。通过研究德川时期宗教与现代西方社会发展的关系,他发现在日本的政治和经济理性化的过程中,宗教发挥了重要的作用。宗教通过支持和强化对中心价值的实践,对某些必要的政治改革提供动机和合法性,强化主张勤勉和俭约的世俗内禁欲主义伦理等来支持政治和经济的理性化。[7]238显然,从韦伯到贝拉有关宗教伦理的思维为研究宁夏西海固回族农民集体行动事件提供了借鉴。本文中所选取的两个个案都是发生在西海固回族地区的集体行动,笔者根据深度访谈资料整理而成。按照学术惯例,对其中涉及的地名和人名进行了匿名化处理。

一、集体行动的渊源

2002年春播在际,就在天刚亮的时候,XY乡的两个回族兄弟,趁着一大早农机站可能还没有堵(查)车的时机,开着自家的蹦蹦车前往县城去购买化肥。可是事情很蹊跷,那天早上农机站的人早早地就在半路等着拦车了。农机站工作人员出其不意的出现,兄弟俩一看已经来不及调回车头再往回走,只能硬着头皮冲过去了,当时我们谁也没有见到农机站的追了没有,但是这兄弟俩惧怕被农机站逮住,所以一个劲地开足马力跑,可能是车开得太快了,加上天刚亮,看得不是太清楚,兄弟俩的车就撞在了交叉路口的大石上,车撞翻了,两个人都死了。就在这时,四面八方路过的回族人都围过来,不到半个小时,已经聚集了百十号人,蹦蹦车一行一行地排起来,把整个 109国道都给堵起来了,过往的机动车全没法通过,行人也只能绕着从旁边商店的台子上经过,两个撞死的人摆放在地上。

我出门去买菜,只听见人们都说这两个小伙子是兄弟,家里只有一个老母亲,是农机站的追着查车,把兄弟俩逼得跑得太快,结果车翻人亡。整个街道的气氛特别的吓人,也没有一个人路过的人敢对此事作出评论。一看政府也没有做出任何的反应,可能就在当天下午,围观的回族群众冲进了县公安局,等公安局局长还没有反应过来是怎么回事,就被人把牙给打掉了。农机站的站长一听这事,带着老婆和孩子举家跑掉了。尤其是途经109国道的几辆大卡车,装了几车的水果,急得司机满地转圈圈,没有任何的办法,只能住下等。就这样,109国道连续堵了三四天。后来,省 (区)政法委书记紧急调动武警前往事发地点进行处理,但是这些回族人消息很灵通,他们不到半个小时的时间,蹦蹦车全都撤离了现场。听说最后通过和谈,国家赔了人命价大概 11万元才算了结。……那家人也没拿到多少钱,每个在这里排队的蹦蹦车都以每天 40元的误工费给予发放,司机的吃住钱也是按一定的标准发放的。

哎,这事要是搁在汉民身上,估计死了也白死了,谁还敢去政府那里讨个说法。还是人家回民心齐。

——摘自对WXY的访谈资料

汉族农民在遭受利益侵害时,常常畏于正面抗争。他们即使通过上访方式进行利益表达时,一般情况下在行动上也不会表现得过于执拗,可能在几番上访无果后就只好偃旗息鼓,忍气吞声。如果利益受害的是回族农民群体,那抗争的形式为何如此激烈呢?

一个社会,一个群体要达到内部的团结一致,不仅需要发达的社会分工和物质上的相互依存,还有赖于共同的精神信仰和价值准则。宗教在这方面有着独特的功能。涂尔干很早就提出“在为社会团结提供功能方面,发达的劳动分工并不能完全取代集体良知。相反,必须保留一个系统性的宗教系统,为社会中那些互不相连的元素提供一个认同的中心”[8]。这种集体意识 (collective conscience)即社会成员平均具有的信仰和感情总和,构成了他们自身明确的生活体系,[9]并可以被全体社会成员在不同的空间和时间里所反复感知和经验。涂尔干强调在各种职业的和专业的群体中可能存在着共同的集体意识的重要性。同样,在职业的活动和利益中,会导致一种群体内部的同质性,这种同质性将使发展共同的习惯、信仰、情感、道德原则或伦理规范成为可能,这些群体的成员在他们的行为中也要受到这种集体意识的制约和指导。如果社会中缺乏集体意识或是没有社会共识,社会就会陷入一种“失范”的状态。在这种状态中,人们往往会迷失自己,生活没有归属感,缺乏动力,迷茫与困惑占据心头,会导致一些不良的社会后果,比如产生社会冲突,甚至导致个人自杀。

伊斯兰教不仅是回族形成的重要纽带,而且成为回族社会结构和文化结构的基础,对回族内部的认同、团结和持续存在具有支配性的作用。当然,伊斯兰教对宁夏西海固地区回族的文化和精神气质的塑造也产生了重大的作用和深远的影响,他们独特的集体行动与这种源于伊斯兰教的集体意识有着密切的联系。

(一)圣战:伊斯兰教伦精神的体现

伊斯兰圣战是伊斯兰教的一个重要组成部分,是伊斯兰精神的最有力的体现和外化。在世界上的所有宗教中,圣战规模之大、持续之久、影响之深,莫过于伊斯兰教。从伊斯兰教诞生至今,它一直是一支“震撼世界的力量”,人类历史的回音壁上经久不息地回荡着伊斯兰圣战的呐喊。[10]圣战,“吉哈德”(JIHAD)的意译,即“奋斗”。从广义上讲,它可以用来指称“克服”个人内心邪念的过程,或为弘扬伊斯兰教而付出的“努力”,也可以用来指称完善、净化宗教道德而采取的各种措施。“吉哈德”并非仅指与伊斯兰教的“敌人”浴血奋战,大胆地表达一种正确的见解也可以称为“圣战”,即所谓“舌的圣战”、“心的圣战”。[11]《古兰经》便言:“为主道而阵亡的人,你绝不要认为他们是死的,其实,他们是活着的,他们在真主那里享受给养。”[3]169伊斯兰教经典对圣战的种种规定成为穆斯林投身于圣战的原动力。

伊斯兰圣战是伊斯兰教的典型特征,为圣战效力是每个穆斯林的义务。从伊斯兰教产生到现在,伊斯兰圣战从未停止过。可以说,一部伊斯兰历史就是一部圣战史。在漫长的历史演化过程中,伊斯兰圣战早已超出纯宗教的意义和范畴,它不仅是征服扩张的代用语,而且是反抗邪恶的同名词;既是文化传统,也是伊斯兰精神的体现。它融合、沉淀于穆斯林的潜意识中,不时显露出来,活跃于人类历史舞台上。[10]

当下农民集体行动频发与中国的压力型体制有着紧密的联系。所谓“压力型体制”,指的是一级政治组织 (县、乡)为了实现经济赶超,完成上级下达的各项指标而采取的数量化任务分解的管理方式和物质化的评价体系。[12]在压力型制度结构中,由于上级实行“目标责任”管理,“选择性的激励”等措施,地方官员就不可能改变在权力自上而下控制中的唯上立场,这就会导致疏忽、侵犯民众利益的行政习惯积重难返。

这几年,我们这里计划生育都是定指标的,县里每年都给各个乡定任务,正式的工作人员组成计划生育工作组也被分包到各乡组织动员。如果能动员他所负责村的妇女进行结扎手术就能领到全额工资并拿到奖金。如果动员不成功,那可能自己的工作调动、工资和评优都会受到一定的影响。我们只是利用假期去动员动员,还有专门的计划生育工作组,那些人是上门抓人的,所以好多要搞结扎的女人一听到计划生育工作组就跑了。如果(把按照政策应该进行结扎的妇女)堵在了家里,就立即现场进行结扎手术。听说在WM乡的汉族村还出了这样的事。农忙季节,妹妹到姐姐家里给看孩子,姐姐上山干农活去了。计划生育工作组盯上了这家人后,冲进去没问三七二十一就进行现场结扎手术。那女子急了说“我是女的”。工作组的人说,我们结扎的就是女人。等手术完了以后才发现进行结扎的对象是个还没结婚的女子。后来人家家里人去法院告,结果给赔了一部分钱。这家人也没办法,就这样不了了之。

自从这件事发生以后,邻村的回民开始不再那样让人领着女人跑了,他们组织起来对付这些乡里的工作组。晚上乡长带着工作组趁着农忙夜归准备又进行抓人,进行现场结扎,没想到当地的回民把乡长的腿打断了。从那以后他们再也不敢跑到回民村里去抓人现场结扎了。

——摘自对 LZD的访谈资料

如前所述,汉族农民长期受到儒家文化影响,对于上级、长辈或者官员总有一些敬意,对于地方的土政策有时候采取一种默认的方式,只要是这些政策不是百分之百地危及生死存亡,他们一般是不会去跟基层政府或官员去直面对峙的;因为他们知道这里面会付出很多代价,而且他们相信自古以来,民不告官,官官相护。正如近期网络上流传的最牛村支所言:“上访、告状就像寡妇睡凉炕。上面没人,顶个屁用。”但是对于回族而言,是一种强烈的集体意识将同质性的个体结合在一起,而在这种结合中,宗教扮演了这样一种角色,它使人们建立起共同的信仰、价值观念、行为规范、道德评价标准乃至情感反应方式,从而将人数众多的个体结合为一个凝聚性较强的群体,或者说社会。为了使社会意识到自身的存在,为了使它获得的情感维持在必要的强度上,社会必须将自己聚拢和集中起来;而这种集中所带来的精神生活的提升又体现为一系列的理想概念,这些理想概念反映了由此焕发出来的新生活,对应着某些新的精神力量,为人们挑起日常生存的重担增添了勇气。[13]556

(二)门宦制度:集体动员的可能性

西方学界尤其是美国的社会运动研究的主流范式,把集体行动兴趣放在专业组织所能调动的资源总量以及所能利用的政治机会上。虽然在中国制度环境下并不存在专业的社会运动组织,但是在宁夏西海固地区,伊斯兰教独特的组织方式为他们开展集体行动提供了可能性。西海固地区的伊斯兰教有自己独特的宗教组织并已经走向了制度化,其中以门宦制度为代表。

门宦制度以外来的苏非主义根源为内容,以中国根源的世俗权力和利益为运营方式与形式,是伊斯兰教中国化的最典型的形式之一。它以起源于西亚、中亚的伊斯兰教苏非神秘主义思想为基础,是明末清初时期在中国西北地区首先产生并发展起来的一种以教主权威制、教权世袭制和教权层级制为主要内容的中国化了的伊斯兰教组织与制度。[14]目前西海固地区存在着四大门宦:虎非耶、析赫忍耶、嘎德忍耶、库布林耶。尽管各门宦形成具体条件不一,其主张与宗教仪规亦不尽相同,但作为苏非主义与中国传统社会宗法等级制结合之产物,门宦制度内在的特制为西海固回族的集体行动提供了资源以及所能利用的政治机会。

1.掌教者的神权化

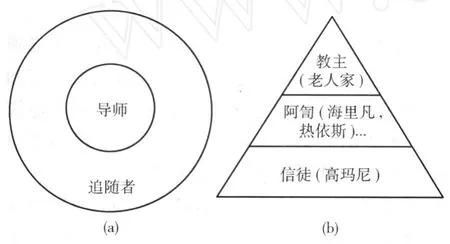

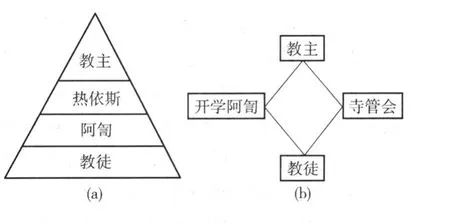

个人不能仅凭自己的宗教功修 (念、礼、斋、课、朝)获得完全意义上 (后世)的成功;而必须追随一个导师 (Murshid),根据他的指导从事神秘主义修炼。这样,对精神导师“穆勒什德 (Murshid)”的忠诚最终塑造了苏非教团(Trariqah)内部的教权层级结构。由苏非教团到门宦的发展过程是一个制度化 (institutionalized)、世俗化(secularization)的过程。教主作为精神导师穆勒什德的本质内容置换为以“穆勒什德 (精神导师)——穆里德 (追随者)”为基本关系格局,追求灵魂解脱的苏非教团己经转化为以权力运营、世俗利益为核心内容的权力层级组织 (图 1和图 2)。[14]

图 1 苏非教团结构模式(a)和门宦教权结构模式(b)

图 2 宦的金字塔形结构(a)和门宦的菱形结构(b)

2.发达严密的组织性

门宦产生之前,中国伊斯兰教基本实行互不隶属的单一教坊制,加之大杂居、小聚居的居住格局,虽则有“天下穆民是一家”的宗教关怀,但穆斯林之间并无严格之组织,联系亦较松散。门宦制度的形成使其具有了再次凝聚当地伊斯兰社会内在结构与整合宗教资源之功能。[15]苏非社团在回族社会中形成一个个自成体系的网络结构,在各个网络结构内部有了内聚力和向心力,分散的回族等族组织化……苏非主义使伊斯兰教与回族等族人民有了更紧密、更普遍的联系,使伊斯兰教更深入地根植于回族等族之中。[16]

3.社会即宗教

涂尔干这种认为“社会即宗教起源”的思想,对于理解宁夏西海固回族农民集体行动提供了一定的思路。宗教崇拜的神明圣物,都与“社会”这种无形而有力、其存在不能以经验证明却能以作用结果来推导的力量 (及其象征)有关。宗教信仰能长久维持,靠的是周期性的仪式和聚会。聚会中,人们感受到一种超越于个体的力量存在,这正是他们参与创造的公共性。伊斯兰教渗透在宁夏西海固回族的方方面面。一个回族孩子自出生之日起,他就生活在一个宗教气氛浓烈的家庭之中,从他的名字到饮食起居,都带有伊斯兰教的色彩。父辈的有意识无意识的言行都向他们灌输着伊斯兰教的宗教知识。在耳濡目染、日积月累之下,伊斯兰教不知不觉地成为孩子生活中不可或缺的一部分,使他们顺利地完成从“自然人”到伊斯兰教信徒的过渡。由此可见,在当地信仰的获得,并不是个人所能选择的事情,在其一出生甚至出生之前,“社会”已经替他作了选择,如果他不遵守,便会受到当地社会舆论的非议,无法在当地社会立足。作为一名回族穆斯林,伊斯兰教对他来说,既是一种信仰,更是一种生活制度或者生活的全部。

二、集体意识与集体行动的再生产

近几年来农村集体行动频发的实质,就在于组织议程与制度议程出现严重的偏离。在我国目前的政治环境中,政治领导人和政府行政官员产生于一个相对封闭的系统而不是开放的选举体系中,利益表达和协商机制相对比较闭塞,如代议机构的功能没有得到发挥,民间团体和自治组织没有和体制内沟通的制度化渠道,新闻媒体等沟通渠道功能有限或者受到政府一定程度的限制。……封闭的制度结构安排,导致大量的利益分化不能通过体制内政治方式进行表达和协商,只能通过群体性事件的方式进行释放;[27]因此,相关的社会问题长期被“选择性忽略”。随着社会的进步,农村群众的民主意识逐渐增强,他们强烈要求解决现实中包括土地征用、房屋拆迁、政府有关部门承诺却不能兑现,以及有关部门为发展经济所采取的各种强制性手段与群众利益的矛盾冲突等问题。如果这些问题不能得到解决,那么农民会动用一切可以利用的资源来维权,宁夏西海固回族农民借用宗教集体意识来进行集体行动就是一个生动的案例。

结构功能主义学派的代表人物莫顿认为,传统的各类功能论中有三项不当的设定,其中第二项是泛功能主义的设定。他认为,某一社会文化要素对某一社会文化体系是可能有正功能、反功能和非功能的。正功能是有助于某一体系的适应或调适的客观后果,反功能则是削弱某一体系的适应与调适的客观后果,非功能指的是与此种社会文化体系无关的后果。莫顿从结构功能学派内部对于功能分析的得失之反思,提醒我们必须注意到宗教的社会功能的复杂性与双重性。[18]

回族农民借助宗教资源开展集体行动的过程中,“共同的信念非常自然地获得了重生;因为这种信念再次得到了它最初形成时的各种条件,所以它也就再次诞生了”;[13]453但是,这种集体意识的再次诞生,一方面有可能给社会发展带来一些意想不到的负面影响。例如有的农民借用这种形式前往政府门前静坐,要求政府解决他们的生活问题;或者一些农民从事一些严重扰乱社会稳定与秩序的活动,等等。基于这些事件涉及少数民族,基层政府要么以“民族、宗教问题无小事”为借口而不敢进行客观公正处理,要么以解决部分参与者的经济问题来安抚人心。然而农民这些卑微的集体行动不可小觑,大量的微不足道的小行动聚集起来就像成百上千万的珊瑚虫形成的珊瑚礁一样,大量的农民反抗与不合作行动造就了他们特有的政治和经济的暗礁。在很大程度上,农民以这种方式表明了其政治参与感。打个比方说,当国家的航船浅于这些暗礁时,人们通常只注意船只失事本身,而没有看到正是这些微不足道的行动的大量聚集才使失事成为可能。[19]更值得注意的是,在集体行动过程中,政府对各民族采取的二元区隔措施也引起了部分汉族民众的抱怨,他们已经开始对当地以少数民族为对象的各项优惠政策表示不满。近几年来民族地区集体行动越来越多,影响越来越大,应该说已经有力地证明了这一点。

就回族内部来说,教派内部的过度认同和整合有时会制约教派之间的认同,造成教派间的排斥与隔阂,甚至在某些情景中会引发和加剧宗教矛盾。在宁夏西海固地区,教派或支派内部的过度认同和“机械团结”淹没了广大穆斯林的宽容精神,教派之间的争吵、摩擦和冲突时有发生。这种狭隘的宗教意识对家庭、社区和回族穆斯林社会的整体团结都产生了不同程度的负面影响。[20]

另一方面,集体行动在一定程度上推动了我国民族地区乡村民主化进程。正如斯科特所言,无论国家会以什么方式做出反应,不能忽视这样一个事实,即农民的行动改变或缩小了国家对政策选择的范围。[21]正是以这样一种集体行动的方式,在法律的政治压力以外,回族农民经典性地表现出其政治参与感。在这个过程中,他们越来越成熟,渐渐地懂得如何维护自身的权益,利用宗教促成了新的社会团结,并且促使政府在“选择性执行”政策时更加考虑农民的合法权益,逐步地调整民族区域自治政策,推动回族地区制度的变迁。

宗教是社会发展的产物,它随着社会的变迁而变化,具有一定的正负功能,关键是如何利用其正功能,降低负功能。利用得当,则可以发挥其重大的社会作用,其重要的社会价值也就体现出来。在社会转型时期,我们就是要正确地疏导和引导宗教与社会主义相适应,积极地挖掘伊斯兰教的传统资本来推动社会和谐发展与良性运行。

[1] 于建嵘.我国农村群体性突发事件研究.山东科技大学学报,2002(4):10

[2] 应星.“气场”与群体性事件的发生机制——两个个案的比较.社会学研究,2009(6):105

[3] 朱力.中国社会风险解析——群体性事件的社会冲突性质.学海,2009(1):69

[4] 陆自荣.观念是利益的表达——对集体行动困境的反思.马克思主义与现实,2009(5):62

[5] 应星.“气”与中国乡村集体行动的再生产.开放时代,2007(6):108

[6] 韦伯.新教伦理与资本主义精神.于晓,陈维纲译.上海:三联书店,1987

[7] 贝拉.德川宗教:现代日本的文化渊源.王晓山,戴茸.上海:三联书店,1998

[8] 沃特斯.现代社会学理论 .杨善华,等译.北京:华夏出版社,2000

[9] 涂尔干.社会分工论 .渠东,译.上海:三联书店,2005

[10] 尚劝余.全球化与伊斯兰圣战.湛江师范学院学报:哲学社会科学,2003(1):21-23

[11] 吴云贵.试析伊斯兰圣战观的发展演变.西亚非洲,1999(4):1

[12] 荣敬本.崔之元,等.从压力型体制向民主合作体制的转变——县乡两级政治体制改革.北京:中央编译出版社,1998

[13] 涂尔干.宗教生活的基本形式.上海:上海人民出版社,1999

[14] 周传斌.西海固伊斯兰教的宗教群体和宗教组织.宁夏社会科学,2002(5):74

[15] 曹庆锋.清代西北穆斯林抗清视域中的伊斯兰门宦制度.青海社会科学,2008(4):160

[16] 杨怀中,余振贵.伊斯兰与中国文化.银川:宁夏人民出版社,1996

[17] 薛澜,张杨.构建和谐社会机制治理群体性事件.江苏社会科学.2006(4):115

[18] 孙尚扬.宗教社会学.北京:大学出版社,2005

[19] 斯科特.弱者的武器.郑广怀,张敏,何江穗,译.南京:译林出版社,2007

[20] 马宗保.伊斯兰教在西海固.银川:宁夏人民出版社,2004

[21] 郭于华“弱者的武器”与“隐藏的文本”——研究农民反抗的底层视角.读书,2007(7):13

The Reproduction of Collective Consc iousness and Collective Action——An Approach of Exp laining Collective Action of Hui Nationality in Xihaigu District,Ningxia HuiAutonomous Region

Luo Qiangqiang

The author believes that the baseof collective action reproduction of Hui nationality in Xihaigu district,Ningxia Hui autonomous region is not beneficial or rational,but belongs to the Islamic collective consciousness.To begin with two cases,thispaper explores themechanismsexisted in thiscollective action reproduction p rocess,and pointsout that the collective consciousness in Islamic ethics has a double effect in the processof local democratization.The author suggestspeople should consider this issue dialectically and promote the adaptation between religion and socialism.In the end,the author puts forward some suggestionson using local knowledge to reduce the incidence of collective action.

Islamic ethic;Collective action;Adap tion

2010-06-17

国家社会科学基金资助项目项目编号:10CM Z003;教育部人文社会科学研究项目 (项目批准号:09YJC850006);2008年宁夏高校科学技术研究项目;中央民族大学“211工程”三期“创新人才培养项目”。

罗强强,宁夏大学政法学院讲师;中央民族大学民族学与社会学学院博士生,邮编:100081。

① 所谓“西海固”,指的是宁夏的西吉、海原、固原三个县。

(责任编辑:常 英)