“恶搞电影”的法律边界①

2010-11-28马一

马 一

(山东大学 法学院,山东 济南 250100)

“恶搞电影”的法律边界①

马 一

(山东大学 法学院,山东 济南 250100)

在互联网时代,山寨“恶搞电影”以其模仿特质借助网络助推,迅速成为一种大众流行文化。然而,在快速成长的过程中,“恶搞电影”产业整体也面临一定的制度空白。从法经济学的角度出发,运用博弈理论、参考美国恶搞产业的发展路径及其立法进程,可为我国新型山寨恶搞电影产业的发展提供若干启示。

“恶搞电影”;“山寨”;限制著作权;文化产业

2005年,《一个馒头引发的血案》,掀起网络恶搞风潮。2006年,《大电影之数百亿》耗资千万,戏仿了二十多部经典电影,将恶搞推入影院。2010年 3月,电影《越光宝盒》恶搞了《赤壁》等十部大片,票房过亿,并终结了《阿凡达》“十连庄”的神话,成为了首部过亿的恶搞电影。在我国,“恶搞电影”由一个业余自由职业者的“馒头恶搞”,到制作专业、演员阵容豪华的大片,其产业成长期仅为五年。“恶搞电影”已形成一种低成本、高收益的大众通俗电影文化,其成长是惊人的。眼下,“山寨模仿 +恶搞娱乐”已成为现在电影产业中的一股新生力量,其通俗、搞笑、低成本的特点,使这种以模仿和搞笑改编为主要内容的“山寨”电影迅速在市场上立足并成为我国文化产业中不可小觑的新生力量。其实,滑稽模仿是后现代主义小说的一个重要的表现方法。它原译自英文 Parody,它的主要形式有模仿颠覆、改造借用、拼贴画和拼凑法。①参见彭懿《滑稽模仿在图画书中的运用》,《编辑学刊》2007年 2期。《越光宝盒》就是生动的例子,其海报就直接了当地滑稽模仿了《泰坦尼克号》和《骇客帝国》,②参见电影《越光宝盒》的海报。迎合了相当一部分观众以娱乐为主的观赏心理,其突显的就是:“模仿、快速、平民化”。它拆分了其它电影的经典画面、情节与对白,并对其进行模仿与颠覆,从而使得电影制作时间大大缩短、投资相对降低、也更易于被民众接受。

然而,事物有其两面性,讽刺或者恶搞别人的作品在某种程度上也对原作品产生了一定的有利影响或不利影响。原作品的版权包括了复制权、表演权、修改权,例如,陈凯歌在其执导的电影《无极》被恶搞成《一个馒头引发的血案》后怒斥:“人不能无耻到这种地步”,并准备起诉其作者胡戈。票房过亿的《越光宝盒》在拍摄的过程中,导演也声明:“只恶搞、没恶意”,以澄清新作品与原作品的关系。③参见《新闻午报》,新报讯 http://press.idoican.com.cn/detail/articles/20090821052A072/,2009年 8月 21日。从法经济学角度来看,保护原作版权是繁荣文化产业的保障,但也可能会限制这种新型的“恶搞”文化产业的发展。具体来说,如果当时陈凯歌成功地起诉了胡戈侵犯其原作品的权利,那么这种恶搞电影产业就会面临一种正当性挑战。如果胡戈败诉了,那么其赔钱的理由就会成为后发案件的审判参考依据。如果这种侵权行为的边界没有被确定,那么这种产业就将长期在空白区间徘徊。到底怎样的滑稽讽刺模仿是“善意”的?怎样的模仿才不是“抄袭”呢?恶搞电影急需寻找到合法性边界。因此,如何在文化产业极为繁荣的今天,保障原作品与恶搞作品的和谐,就成为了电影业的一个问题。

一、版权、知识传播和作品创作成本

(一)版权保护与知识传播的冲突

由于原作版权具有的知识垄断性减少了社会对知识的使用,传播限制的存在便降低了整个社会的进步速度。理论上,如果社会自由使用版权,人民生活福利也应当会更高。但是,这样也带来一个问题,即,谁来创作作品?如果所有的作品公平地分配给每个社会成员,大家一起来创造作品,而社会成员创作作品的水平和能力是不同的,那么,我们就无法利用个人的特性并获得期待的作品。人民要享受更多的作品,就要激发能够创作作品的作者的创作潜力,必须给予作者一定的保护。利用科斯的观点来说就是要将创作成本作者内部化,使享受利益的人承担成本,从而降低整个社会的创作成本,达到资源配置最优。

(二)“三个和尚没水吃”的博弈分析

版权之作品是一种创造难,复制起来容易的东西。这种性质使版权成为一种需要用功利回应的公共资源。从博弈学的角度来说,版权是通过建立市场控制权,为创作和传播观点提供经济刺激。如果没有版权保护,由于复制的成本要远远小于创作的成本,理性个人在投资、付出劳动创造版权和使用其他人的作品的选择中,将会选择使用他人的版权。这样的博弈结果是:创作是不经济的选择,谁都不会去创作作品,而是等别人去创作,自己再去复制。结果,全社会都这样选择,最终导致没有人再去创作作品。

可是版权在保护社会创意与投资的时候,也会带来一定的副作用。那就是,建立于原作品之上的新型创意产品产业的产生和发展都会依赖于对原作品的合理利用,而过于严格地保护原作品、大幅限制这种利用,势必导致这种新兴模仿产业的发展受阻。

二、打破原作品“创意垄断”促进文化繁荣

其实,严格保护原作品是有条件的,对原作的保护主要还是在于创意,而非其形式。

(一)1709年给原作版权套上期限的枷锁

最早的版权并不是由成文法规定的,而是由普通法通过判例来保护的。那时候,保护版权只是个案法官根据当事人的请求而援用的普通法原则。在那时,版权并没有一个固定的时间期限,换句话说,当时它是永恒的。①SeeW ILL IAM F.PATRY,CopyrightLaw and Practice 3-4(1994).但是,为了鼓励学习,1709年,英国议会通过 (Statute of Anne)《安娜女王法令》,其中使用了 (l imited t imes)“有限时限”的语言,将以前的给予版权者永恒保护的普通法改变为:给予版权者 14年的排他使用权、并且如果版权者还在世,还可以再申请延展 14年的法律。这一规定使得版权在保护期限后可以被任何公司出版,从此,曾经从 16世纪中期就开始控制英国出版业的英国文具公司被逐渐地蚕食掉。但是客观上,牺牲版权者利益所带来的是知识的繁荣带来英国国力的强盛。

(二)1841年创立侵犯版权的“正当使用”豁免

版权在排他性方面是对作者的经济激励。赋予版权排他性权利的合理性在于公众从作者的劳动中受益并且版权的垄断性激励了更多的创作。但是,在划定这样排他权利的时候我们必须做到平衡作者控制开发自己作品的利益与社会的观点、信息、评论自由流动的冲突。在我们调节社会特定信息的可接触性,给我们社会带来的利益的时候,我们就给版权划定了一个限制,这就是:正当使用。

历史上,第一个明确论证和提出“正当使用”这个概念的是 Story大法官。1841年,Story大法官论述到:“虽然发现了侵权的行为,但是特定情况下,法院应当给予豁免。我们应该考虑作品被使用的那部分的自然属性和对象、使用的那部分的数量和价值、损害销售和减少利润的程度、或是为了取代原作品。”②9 F.Cas.342(C.D.Mass.1841)(No.4,901).Although an infringementwas found,the court noted that in a proper case an exemptionmight be reco gnized:“[W]e must often…look to the nature and objects of the selectionsmade,the quantity and value of the materials used,and the degree in which the use may prejudice the sale,or diminish the profits,or supersede the objects,of the originalwork.”这个普通法的原则在 1976年被《美国著作权法》确认。③17 U.S.C.107(1982).在议会报告中,对“正当使用”的解释是:“法典化的目的不是为了限制、改变或在任何方式上扩大它,而是对司法原理的重申。”④REP.NO.473,94th Cong.

目前,美国主流定义认为,正当使用是:除了版权所有者之外的其他公众在不需要许可的情况下合理地使用原作的特权。①W.BALL,The Law of Copyright and Literary Property 260(1944).我们赋予版权排他性保护的重要原因在于促进社会科学、艺术的进步,所以,这种特权的权利的基础可以在赋予版权排他性保护的原因中找到。

(三)1879年打破原作版权对创意的垄断

1879年,在 Baker诉 Selden一案中②101 U.S.99(1879).,原告要求他书中介绍的特殊的账目记载办法被保护。最高法院阐述到:虽然没有人可以出版版权所有人的书籍,但是,任何一个人都可以使用和实施书籍中描绘的技术。通过这个案例,版权保护表达的形式,但是,允许公众对所表达的内容进行使用,使得公共利益与版权保持了一定平衡。观点、表达形式的二分法的促进了社会知识和信息的繁荣,从而促进了社会的发展。但是,在某些情况下,仅仅了解一个观点并不足以让一个有独立创意的作者表达自己的观点,自由表达在特定的情况下要求对原作的形式也进行一定的使用,③See generallyL.SELTZER,Exemptions and FairUse in Copyright(1978);Cohen,FairUse in the Law of Copyright,6 ASCAP COPYR IGHT LAW SY MP.43(1955);Latman,FairUse of CopyrightedWorks,StudyNo.14,Studies Prepared for the Senate Subcomm.on Patents,Trademarks and Copyrights,Senate comm.on the Judiciary,68th Cong.,2D SESS.(Comm.Print 1960).这也将引出后面为什么山寨模仿作品不是侵权的问题。

三、模仿原作品带来的公共利益超过了原作品的独断利益

1966年美国 Rosemont娱乐有限公司诉 Random House有限公司一案,第一次确认了自由传播信息的公共利益超过版权所有者的独断利益。④366 F.2d 303(2d Cir.1966),and,385 U.S.1009(1967).在该案件中,Rosemont在一审法院申请了禁止出版和发行《Howard Hughes传记》的预备禁令,并宣称这本书侵犯了 12年前在《Look》杂志上发表的三篇关于 Howard Hughes的文章的版权。一审法院发现《Howard Hughes传记》直接使用了版权文章中的 256个字,并且有至少 12处的明显的意译,因此,对该作品颁发了禁令。第二巡回法庭以“正当使用”为出发点撤销了一审法院的禁令,理由是:下级法院不恰当地限制了为学术领域读者准备的学术作品。原告有版权的文章 12年前就已经发表,在发表过后,文章没有被再版,也没有任何版权费收入。《Howard Hughes传记》本身的性质使得它传播可以带来“社会利益”。至于被告的商业动机,并不影响公众为此而受益。如果给予禁止发行,那么公众就被剥夺了知悉 Howard Hughes一生的机会。Howard Hughes是个了不起的天才,他运用他的天赋给他的研究领域带来了巨大的贡献。版权者不应当把这种表述占为己有,被告是使用原作的一部分达到了介绍 Howard Hughes生平的目的。为了平衡公正,法院在该案件中认为公共利益应当超过对版权所有者造成损害的可能性,因此,《Howard Hughes传记》使用部分原作品没有侵犯原作的著作权。

1968年,在 T ime有限公司诉Bernard Geis联盟一案中,社会公共利益也用来作为限制版权的理由。在该案件中,Abraham Zapruder在 1963年肯尼迪总统被刺当天正好拍摄到了当时的场景,他实录了当时的致命的一枪,并把版权卖给了Life杂志。该电影的片断被该杂志出版发行。被告是一群想使用该片断的人,他们要求 Life给予许可,但是 Life拒绝给予许可。因此,被告们决定不管怎么样,都以素描的形式复制该电影的片断,并在自己的书中使用。版权所有者认为这种使用侵犯了他们的版权,起诉到法院。法院认为:被告只是以图解来阐明总统遇刺的情况,使用原电影的片断只是出于表达的目的,鉴于公众需要关于刺杀总统的全面的信息,为了更好地读懂这些作品,公众需要用原作品的图像来理解新作品表达的内容。因此,新作品对原作的使用有利于公共利益,没有侵犯原作的著作权。

四、美国“山寨恶搞”作品产业化进程及法律界限的启示

(一)美国的“恶搞”与中国的“山寨”

我国恶搞电影作品刚出现的时候曾经引起很大争议,《一个馒头引发的血案》就是典例,在美国,1955年也出现过同样的情况。美国的法律精英对该问题也进行过分析,通过限制版权的一些权利和给予公众在合理范围内使用原作品的权利,来促进了美国该类似作品的繁荣,为科学和艺术的进步做出了贡献。

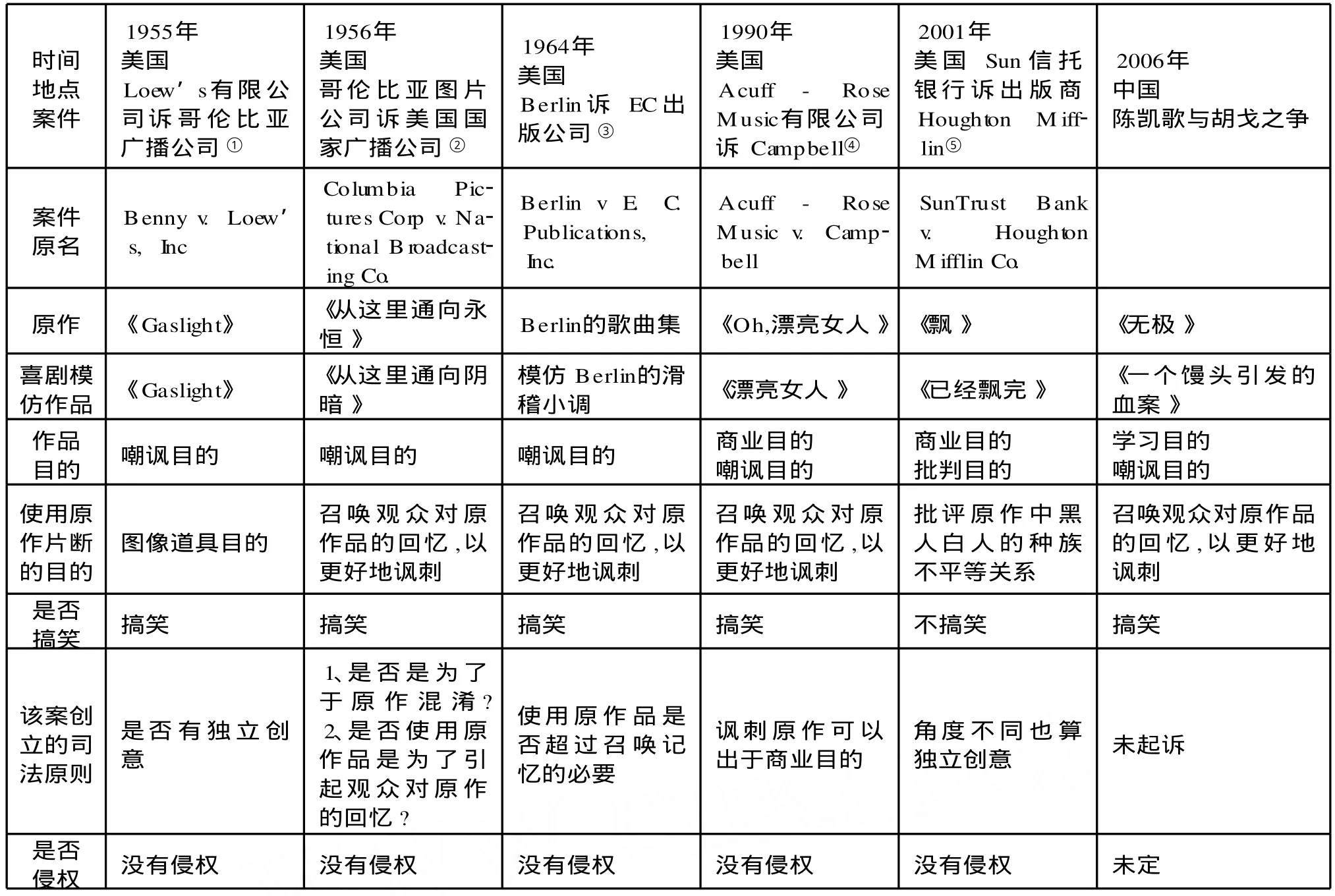

美国滑稽模仿作品五个里程碑与中国恶搞电影的比较:

CBS,Inc.v.Loew’s,Inc.,356 U.S.43(1958).Columbia Pictures,137 F.Supp.at 354.Berlin,329 F.2d at 545.Acuff-RoseMusic Inc.v.Cambpell,114 S.Ct.1164,1179(1994).SunTrustBank v.HoughtonMifflin Co.,268 F.3d 1257,1267(11th Cir.2001).

由上表的比较我们可以看出,美国对滑稽讽刺模仿作品的保护力度越来越大,刚开始只保护非商业目的的讽刺作品,并且要求“搞笑”。到后来,商业目的且“不搞笑”的批评作品也受到法律的保护。但是,批判作品需要有独立创意、使用原作品是为了引起观众对原作的回忆,这两项原则仍为判定是否侵权的主要考虑因素。⑥一般来说,美国分析滑稽讽刺作品是否侵权要看以下四个方面:1、该使用的目的和特征;2、作品本身的自然性质;3、相比原作品,使用的数量和实质性部分占的比例;4、对原版权作品潜在市场的影响。(1.Purpose and CharacterofUse.2.Nature ofCopyrightedWork.3.Amount and Substantiality of the Portion Used of the CopyrightedWork.4.Effect upon PotentialMarket orValue of the CopyrightedWork.)

(二)在美国“恶搞”已经成为一种产业

滑稽模仿作品是一种历史非常悠久的艺术形式,其渊源可以追溯到古希腊的古代文学。⑦Minnesota Law Review,77 Minn.L.Rev.465.美国著作权法对‘衍生作品’是这样定义的:“一件作品以一件或多件已经存在的作品为基础,通过重塑、变形、调整等苦心经营而构建而重新演绎了原作,就叫衍生作品。”⑧17 USC Sec.102.衍生作品享有与原作品平行的著作权。美国学者波斯纳认为“这类文学的效果依赖于模仿原著的特有特征……通常不带有恶意,通过严格受控的歪曲,一部文学作品、一个作者或一个流派或类作品的主题和风格的最突出特征被另一种方式表达,而这种方式会导致对原作的一种含蓄的价值判断”⑨参见李明德:《美国知识产权法》,法律出版社 2003年版,第 225页。

目前,美国已经将滑稽讽刺模仿作品作为一种传统的艺术形式来加以保护。滑稽讽刺模仿作品由最开始的电影滑稽讽刺模仿,扩展到了书籍、音乐、电视剧、广告。⑩Columbia Law Review,92 Colum.L.Rev.1550.到今天为止,很多经典电影都是滑稽模仿讽刺作品,例如:《惊声尖笑 3》、《惊声尖笑 4》就对许多恐怖片、热门影片进行了大规模的滑稽讽刺模仿,受到了许多人的喜爱。最终,受益者是全世界的人民大众。

(三)中国恶搞产业成长迅速却“无法可依”

2005年 12月,业余自由职业人胡戈用十天的时间制作了《一个馒头引发的血案》,迅速在网络上走红。2006年 12月,600万元制作投资的《大电影之数百亿》将《无间道》、《花样年华》、《雏菊》、《黑客帝国》滑稽讽刺模仿一番,国内收获逾 2000万元票房,是少有的仅仅依靠内地票房即收回投资成本的影片之一。①参见《长江日报》2007年 2月 13日,http://www.cnhan.com/gb/content/2007-02/13/content_750175.htm2010年 3月热映的爆笑喜剧巨片《越光宝盒》投资过亿,有名头的演员超过 58位,成为演员阵容最巨最超越想像极限的非凡之作,其票房也轻松过亿。从零投资到 600万到 1亿,中国的山寨恶搞电影经历了业余到巨作的五年,这是我国恶搞电影成长的五年,成熟的五年。但是,我国山寨电影产业模仿、讽刺、拼贴到何种程度才没有侵犯原作品人的权利呢?至今仍然没有法律上的判例,我们仅能从现有的法律中寻找答案。

五、我国“恶搞”产业的法律边界

美国的恶搞电影发展了 50年,也经历了几个阶段,法院在此期间也创立的几个原则为美国该产业的发展起到了促进作用。但我国的恶搞电影具有特殊性,其成长非常迅速,这造就了我国山寨作品与原作品界限不清的法律空白。如何能够既保护原作品的修改权,又维护新兴模仿版电影使用原作品片段的权利呢?我们可以建立以下几个评判点。

(一)模仿作品应当是独立的新作品

著作权保护的作品是原创作者以一种有形的方式表述出来的原始创意。根据我国《著作权法实施条例》第二条规定:“著作权法所称作品,指文学、艺术和科学领域内,具有独创性并能以某种有形形式复制的智力创作成果。”《一个馒头引发的血案》、《大电影之数百亿》、《越光宝盒》等是否侵权,关键是看其是否构成了一个新的作品。如果构成了一个独立的新作品,则不应当属于对原作品的修改和歪曲,而是对原作的正当的讽刺和评议,其受到与原著作权同样的保护。举例来说:类似于《大电影之数百亿》之类的山寨模仿电影具有独特的创意,可以复制,因此,应当属于一个新的作品。同时,第十条规定:“注释、整理他人已有作品的人,对经过自己注释、整理而产生的作品享有著作权”。例如:《越光宝盒》就是一个在整理了他人作品,并对原作品进行演绎的基础上产生的全新电影。因此,它与原作《赤壁》有本质性的差别,对原作的使用也不是为了与原作品混淆,而是为了更好地召唤起观众对原作的回忆,观众能够看到作者独立于原作品的创意。

(二)不是修改,而是使用了原作的非实质性部分

我国《著作权法》第十条规定:“著作权包括下列人身权和财产权:修改权,即修改或者授权他人修改作品的权利;保护作品完整权,即保护作品不受歪曲、篡改的权利”。《大电影之数百亿》是否侵犯了原作的保护作品完整权与修改权呢?如果这种修改具有明显的创意,并且修改的内容占据新模仿作品的实质性多数,那么,这种修改就是允许的。例如:胡戈使用《无极》片断,其内容本身不构成“馒头”作品的实质性部分,而是利用原作品的片段,引起观众的回忆,而表达新的创意。因此,《一个馒头引发的血案》、《大电影之数百亿》、《越光宝盒》都是独立的作品,也应当享有著作权。

(三)山寨模仿作品本身并不想与原作品混淆

我国《著作权法》第二十二条:“在下列情况下使用作品,可以不经著作权人许可,不向其支付报酬,但应当指明作者姓名、作品名称,并且不得侵犯著作权人依照本法享有的其他权利”,其中第二款规定:“为介绍、评论某一作品或者说明某一问题,在作品中适当引用他人已经发表的作品”。滑稽模仿讽刺作品《一个馒头引发的血案》是对《无极》的评论,其使用原作片断的目的是为了表达自己的讽刺,它完全不想让观众与原作混同,而只是让观众展开对原作的联想。因此,我认为应当属于合理使用。

综上所述,恶搞电影:(1)具有自己独立的创意;(2)使用原作品的非实质性部分,对原作的使用不是为了与原作品混淆;(3)使用原作品片段是为了更好地召唤起观众对原作的回忆,从而更加有效、更加可以被人理解地评议、讽刺。那么,该山寨作品就没有侵犯原作品的权利。在这场胡戈与凯歌悬而未决的冲突中,保障新型创意电影产业的重要性应当远超越原作品版权所有者受到一定损害的可能性。最终,我们的恶搞电影法律框架应当以公共利益为先,合理限制原作品的著作权。

D923.41

A

1003—4145[2010]08—0033—05

2010-05-26

马 一,山东大学经济研究院法经济学博士后,山东大学法学院讲师。

(责任编辑:蒋海升)