产业区域转移影响因素的实证分析①

2010-11-27多淑杰

多淑杰

(中南财经政法大学,湖北 武汉 430073;中山职业技术学院,广东中山 528404)

产业区域转移影响因素的实证分析①

多淑杰

(中南财经政法大学,湖北 武汉 430073;中山职业技术学院,广东中山 528404)

产业链是各个产业部门之间基于一定的技术经济关联并依据特定的逻辑关系和时空布局客观形成的链条式关联形态。不同的地理 (区位)差异或优势会吸引相应的产业转移。结合产业链特征和地理 (区位)特征,以我国纺织服装产业链、电子设备制造产业链、汽车制造产业链为例,分析两者对我国产业区域转移的影响。对纺织服装制造业来说,产业间关联和部门内关联影响对其产业区位选择均具有重要的显著影响;对汽车制造业来说,前后向关联效应对其产业区位选择影响比较大;对电子设备制造业来说,部门内产业关联及外部性对其产业区位选择影响比较大。

产业区域转移;产业链特征;地理特征;影响因素

对产业区域转移原因及影响因素的分析,一直以来都是学者们高度关注的问题。但是,从既有的研究来看,从宏观层面对产业区域转移的研究比较多,而将产业链特征与地理特征两者结合起来的研究比较少。本文结合产业链特征和地理特征,分析研究产业区域转移的影响因素,以期对正在进行的不同产业的转移提供一些借鉴。

一、相关文献综述

早期的产业区域转移主要是基于比较优势理论的地区要素禀赋特征进行解释,认为每一个地区都根据其自身的禀赋特征进行生产。川斯特鲁等认为,需求区位和比较优势是制造业产业转移的主要驱动力。①Iulia Traistaru&Christian VolpeMartincus,2003.“DeterminantsofManufacturingConcentration Patterns inMercosur,”ERSA conference papers ersa03p191,European Regional Science Association.然而,传统的地理因素特征并不能解释初始地理禀赋相同的国家或地区产业承接却不同。随着人们对地理空间的重视,一些经济学者从产业链特征的角度解释了产业区位选择的问题。Krugman等人从经济地理学的角度分析了产业区位行为与外部规模经济、产业前后向联系的关系。②Paul Krugman,1997,Increasing Returns and Economic Geography[J].Journal of Political Economy.Puga and Venables在考虑了产业前后项联系的基础上,研究了在经济发展中的产业空间集聚与扩散问题,在同 Krugman空间集聚模型假设相同的情况下,认为产业首先集中在少数一些国家,这些国家的工资将会提高,由企业之间的前后向联系导致外部经济的开始会弥补工资上涨带来的损失,但当工资上涨超过某一点并不能被外部性补偿时,则一些企业将会迁移到其他的一些国家,在转入地区随着企业间前后向联系 (产业链集聚)的出现,转入地区的产业将获得一个快速的发展。而究竟哪个产业链条或环节先转移,则由产业链或产业链上各环节之间的关系强度及知识特点所决定。③D.Puga&A.J.Venables,1996,“The spread of Industry:spatial agglomeration in economic development”.CENTER for ECONOM IC PERFORMANCE Discussion PaperNo.279,February.近年来,一些学者也开始关注区位特征和经济活动特征相互作用对产业区域经济活动的影响。①Mary Amith.Location ofVerticallyLinked Industries:AgglomerationVersusComparativeAdvantage.European Economic Review 49(2005):809-832.王业强、魏后凯认为,必须从产业特征和地区特征的相互作用层面来解释产业地理集中型式的决定。②王业强、魏后凯:《产业特征、空间竞争与制造业地理集中——来自中国的经验证据》,《管理世界》2007年第 4期。

本文尝试结合产业链特征和地理 (区位)特征,以我国纺织服装产业链、电子设备制造产业链、汽车制造产业链为例,分析两者对我国产业区域转移的影响。

二、产业区域转移的影响因素分析

(一 )产业链特征

产业链是各个产业部门之间基于一定的技术经济关联并依据特定的逻辑关系和时空布局客观形成的链条式关联形态。作为产业链主要特征的各部门间及部门内的关联关系及集聚水平、各部门的产业要素特征对产业链区域转移的影响,主要表现在:

1.上下游产业间的垂直关联和集聚。由于前后项关联效应机制的存在,具有垂直关联关系的部门之间在空间定位上也是互相依赖和互相影响。企业在进行区位选择时,既要考虑到生产和贸易成本,也要考虑到接近市场。产业前后项关联效应的存在为企业考虑这些要素提供了可行的条件。当产业之间存在着这种垂直关联关系时,上游产业的产品是下游产业的中间投入品,下游产业形成上游产业的市场,对接近市场的考虑就会促使上游产业定位在已经有相当多的下游产业所在地。同时,上游产业在下游产业所在区域的集聚,也会使下游产业获得成本的节约。

2.部门水平关联和集聚。部门集聚是指位于同一部门的企业活动共处于同一区域,也称行业内集聚。因为是同一行业,所以企业生产的产品相似性比较高,企业之间的关联多为水平关联。具有水平关联的企业之间的集聚具有马歇尔提出的集聚外部性。如劳动力市场的共享、知识的外溢和创新等。

3.产业链要素偏好。产业链的实质体现为最终产品的形成过程。在这一系列生产过程中可能涉及到多个相互关联的产业部门或环节。从各产业部门或环节要素的偏好来看,生产要素在最终产品形成过程中的表现是不均匀的,各个产业部门或产业环节对要素组合特性呈现不同的依赖。一般来说,产业链中初级产业部门或加工生产环节更多偏好自然资源、劳动力要素,而这些要素在低梯度地区比较丰富。最终产品产业部门或高端环节更多地依赖技术、资本要素,这些要素多集中于高梯度地区。要素在不同的产业部门和产业环节的不均匀分布,促使产业链的不同部门或环节向所依赖的资源丰富的地区转移。

(二 )地理特征

不同的地域空间范围内,其要素资源、市场规模、交通通讯、政策环境等均存在差异或优势。不同的地理(区位)差异或优势会吸引相应的产业转移。

1.要素资源。劳动、资本、技术是社会生产中的重要的投入资源要素。各地区之间由于经济发展水平、文化、教育等的差异,不同的区域具有不同的要素资源优势,吸引相应的产业转移。劳动密集型产业往往转移到劳动力成本比较低的地区,技术密集型产业总是定位于技术实力比较强和劳动力素质比较高的地区,资本密集型产业则往往定位于资本效率比较高的地区。

2.市场规模。产业的市场规模是影响产业区域转移的重要因素。一般产业总是向市场规模大和发展潜力比较大的地区转移,原因在于市场规模比较大的地区有利于其及时占领市场、提高销售量、节约运输成本,并且接近市场有利于接近消费者,能够了解消费者的需求变化,便于及时地调整产品的生产和产品的创新。同时,从规模经济的角度考虑,大规模的市场需求有利于产业规模经济和集聚经济的实现。

3.交通通讯。交通运输及通讯条件影响着区域要素流动的畅通及运输成本的高低。交通运输设施落后,则要素、商品的流动成本就高,从而阻碍产业的区域转移。相反,交通运输条件越便利,通讯设施越发达,越容易促进要素和商品的流动,越有利于吸引企业的迁入。

4.对外开放。一个地区的对外开放水平影响着区域内要素和商品流动的成本,其中包括贸易成本。对外开放度对产业区域转移的影响主要表现在:一是从要素流动角度来说,对外开放度越高,要素的流动成本就越低;二是从商品流动来说,外向度越高,对国外市场的依赖也越大,产品的进出口也越多,定位于接近国外市场的地区,有利于节约运输成本、扩大产品的出口。改革开放初期,由于我国对外开放政策的差异,地区之间的对外开放程度呈现出较大的差别。相比较,东部沿海地区对外开放度较高,其经济发展水平也较高。

5.政府政策。法律、政策、文化等制度因素对产业区域转移具有重要的影响。政府政策或制度行为可能对产业转移产生正面的影响,也可能产生负面的影响。健全的法律制度保障、优惠的产业政策有利于吸引产业的转移,政府服务效率低下、公共基础设施不健全就会阻碍产业的承接。

三、我国纺织服装、电子设备、汽车制造业区域转移现状

1.产业区域转移的衡量指标。

目前对产业区域转移的分析还多以对这一现象的定性描述为主,对其进行定量的衡量还比较少,且未达成一致的标准。比较有代表性的有,陈建军(2007)构建了区域产业竞争力系数的动态变化来评估产业区域转移的存在,但该系数的评估以全国各区域对所有产业的需求都是均匀分布的,且产出等于需求,全国市场是一个封闭的市场等假设条件为前提,因此,在衡量产业转移中具有一定的局限性。①陈建军:《长江三角洲地区产业结构与空间结构的演变》,《浙江大学学报》2007年第 3期。冯邦彦、段晋苑(2009)认为采用各地区 FD I的分布作为衡量沿海地区产业区域转移的指标,这一指标也带有一定的片面性。另有一些学者根据产业集聚与产业转移的关系采用产业集聚衡量指标来综合分析产业集聚与产业转移的状况。②陆铭、陈钊:《中国区域经济发展中的市场整合与工业集聚》,上海人民出版社 2006年版。本文借鉴这一思路构建产业区域转移指标。产业转移与产业集聚存在着互动关系,产业集聚往往包含着产业区域转移,同时产业区域转移的结果又表现为在某一区域的产业集聚,因此产业区域转移的衡量,表现为在某一时间段内区域产业集聚的变化。对产业区域转移的衡量,本文采用陆铭等人做法,将产业集聚水平和时间因素加以共同分析,当某一时期、某一地区产业集聚水平上升时,表明该地区产业的承接,反之,意味着该地区产业的转出。

2.纺织服装产业链、电子设备制造产业链、汽车制造产业链转移的现状。

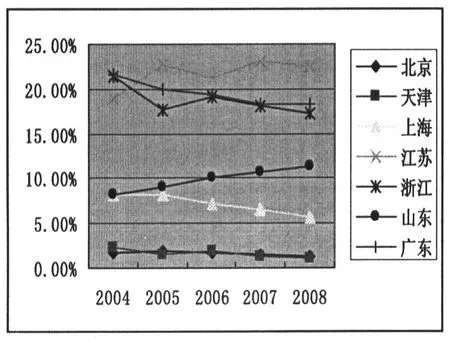

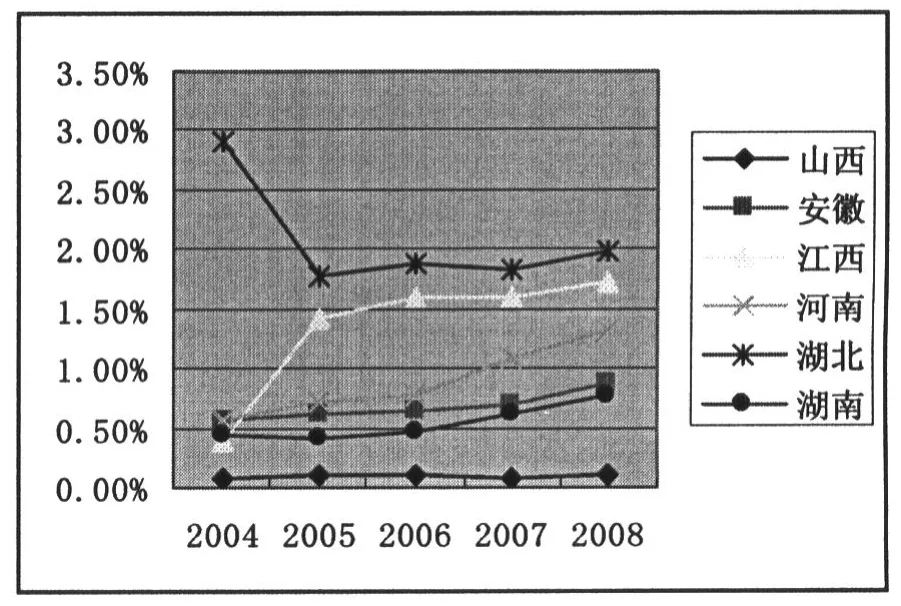

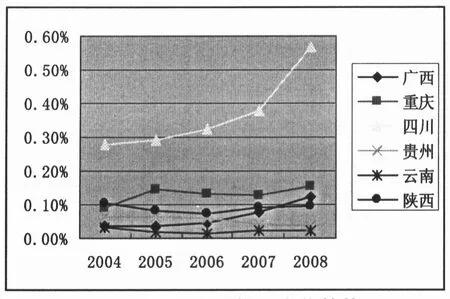

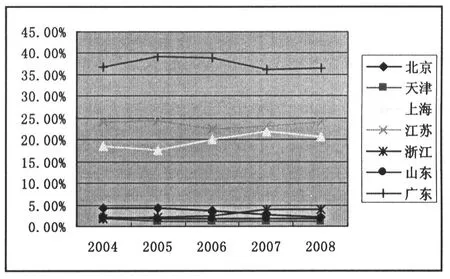

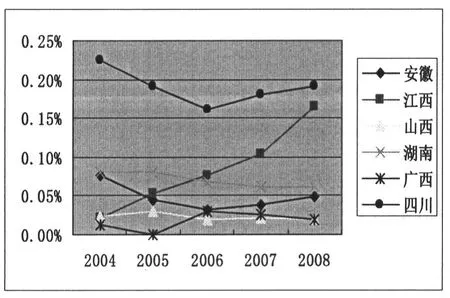

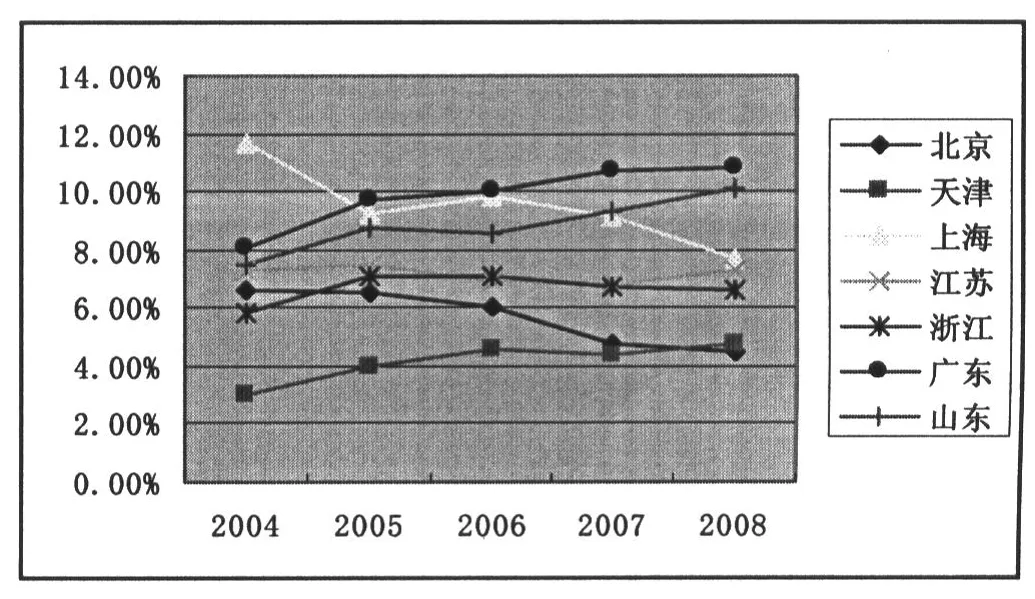

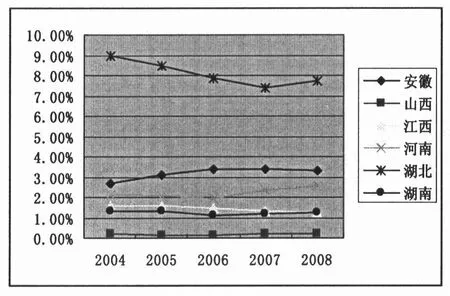

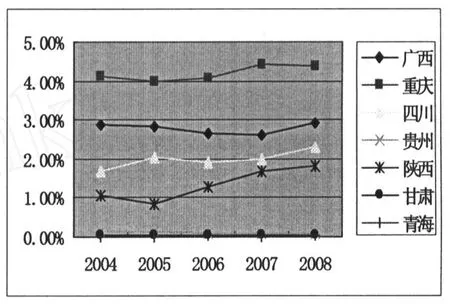

本文选取几个典型的制造产业——纺织服装产业链、电子设备制造产业链、汽车制造产业链,分析其区域转移的趋势。这里采用各地区工业产值占当年全国该产业产值的比重来度量产业集聚水平,选取 2004—2008年时间段的数据,分析产业集聚水平的变化趋势。

东部地区纺织服装产业集聚变化趋势

中部地区纺织服装产业集聚变化趋势

西部地区纺织服装产业集聚变化趋势

东部沿海地区电子设备产业集聚变化趋势

中西部地区电子设备产业集聚变化趋势

东部地区汽车制造业产业集聚变化趋势

中部地区汽车制造业产业集聚变化趋势

西部地区汽车制造业产业集聚变化趋势

从以上组图可以看出,2004—2008年间我国纺织服装产业、电子设备制造业、汽车制造业的产业集聚在各区域之间的变化趋势有较大的差异。2004—2008年间,纺织服装行业在东中西部省份的转移比较明显,中、西部地区主要承接了服装产业的区域转移,而东部沿海地区除山东、福建外,大部分都在转出纺织服装产业;产业承接地区也有所不同,有些省份产业承接幅度比较大,尤其是中部地区,产业承接幅度明显高于西部地区。汽车制造业主要集中在东部地区,其国内产业转移与承接仅在某些地区比较明显,其中广东、天津、山东、重庆、陕西、四川等产业集聚度提高比较明显,而上海、北京、湖北等地汽车制造业的产业集聚度下降明显。我国电子设备制造业主要集中在东部地区,2004—2008年间产业区域转移的趋势不像纺织服装产业转移那么明显,比较之下,长三角电子设备制造业集聚趋势较为明显,而广东、北京、天津等地产业集聚度有下降趋势,中西部地区除江西外其他地区变化趋势不是很明显。

四、计量模型的建立

由于面板数据模型不但可以描述在某一时期各地区的样本数据的规律,还可以描述各地区随时间变化的规律,可以获得更多的动态信息,能够有效减少解释变量出现多重共线性的可能性,从而使得参数估计结果更加可信。本文建立如下面板数据模型对纺织服装制造业、汽车制造业、电子设备制造业产业区域选择的影响因素进行实证分析。为了实现数据的可比性,我们选取全国 30个省、市 (西藏除外)2003—2008年的数据。数据来源于《中国区域经济年鉴》、《中国经济统计年鉴》、《中国工业经济年鉴》、京通数据库等。

各产业区域转移影响因素计量模型分别为:

其中,i表示各省或直辖市,t表示时间,α,β1,β2表示待估参数。μit、εit为随机扰动项,服从独立同分布。Trans为被解释变量,用地区产业产值所占全国比重表示。为产业关联与集聚指标,包括上下游及相关产业集聚水平指标和部门集聚水平指标;为区域特征变量,包括要素区域特征,本文主要考虑劳动力特征和技术差异,其中劳动成本采用地区行业人均劳动报酬与全国人均劳动报酬之比来衡量。

技术要素的衡量指标为研发经费占全国比重。交通运输的衡量采用陆铭 (2006)等的做法,用地区的公路里程占全国的比重来代理相对的交通运输条件。地区市场规模。使用人均地区国内生产总值,衡量地区的市场规模。对外开放度。对外开放是经济改革以来最为重要的政策因素。采用各地区 FD I占全国的比重衡量。

面板数据模型一般有三种:混合模型、固定效应模型和随机效应模型。因此,在估计上会涉及到模型的选择问题。本文在固定效应模型估计的基础上对混合模型与固定效应模型进行了选择,最终采用固定效应模型。由于面板数据横截面单元明显大于时间序列长度,按截面取权数的个体固定效应模型能有效地消除截面异方差,并且回归后的可决系数较高,解释能力强,拟合效果好,因此选取了个体固定效应模型。

五、实证结果的分析

根据实证分析,得到以下结论:

第一,对纺织服装制造产业链来说,产业上下游等相关产业的关联程度、部门内关联与产业集聚度呈正相关;地区交通运输条件与产业集聚度呈正相关,平均劳动报酬与产业集聚度呈负相关,地区外向度与产业集聚度呈正相关,而研发支出对产业转移的作用效果不明显。由此可见,无论产业间的垂直关联还是部门内的产业关联都对纺织服装制造业的集聚具有正的作用,而且相比较其他变量其影响显著水平高、影响程度大。从这个意义上说,产业关联由于前后项关联效应及外部效应成为纺织服装产业集聚的向心力,有利于促进纺织服装产业的集聚。地区特征对纺织服装产业区域转移的影响,主要表现在劳动力成本、交通运输条件及地区外向度方面,这些因素对纺织服装产业转移均具有显著的影响,其中,劳动力成本比较低、交通运输条件比较好、对外开放度比较高的地区成为纺织服装产业转移的目的地。而研发水平对纺织服装产业的转移没有显著影响,原因在于纺织服装产业主要属于劳动密集型产业。

第二,对汽车制造产业链来说,产业上下游等相关产业的关联程度与产业集聚度呈正相关,部门内关联与产业集聚度相关水平不显著;地区交通运输条件、市场规模与产业集聚度呈正相关,平均劳动报酬与产业集聚度呈负相关,地区外向度与产业集聚度呈正相关,研发支出与产业集聚度呈正相关。其中,产业间垂直关联对产业转移的影响程度最大,其次是 FD I,而部门内关联对其影响显著性不明显。因此,从某种意义上说,前后项关联效应和地区外向度程度对汽车制造业影响比较大,对汽车制造产业配套服务设施比较好,外向程度比较高的地区,汽车制造业的集聚程度就比较高。同时,地区市场规模、交通运输条件、劳动力成本和研发水平对汽车制造业产业的区位选择也具有重要的影响。

第三,对电子设备制造业产业链来说,部门内关联、地区研发水平和地区外向度程度均与电子设备制造业的区位选择有显著的正相关,劳动力成本与电子设备制造业的产业集聚呈负相关,但显著性不高。而产业间关联、地区市场规模和交通运输条件对电子设备制造业转移的影响不显著。由此,电子设备制造业作为高技术产业,倾向于向产业部门内集聚程度比较高,地区研发水平和外向度比较高的地区转移,而地区劳动力成本等传统要素对电子设备制造业产业转移的影响程度相对比较少。

通过对上述不同产业链性质的产业区域转移影响因素的实证分析表明,产业链和区位特征对不同性质产业链区位选择的影响存在明显的差异:对纺织服装制造业来说,产业间关联和部门内关联影响对其产业区位选择均具有重要的显著影响;对汽车制造业来说,前后向关联效应对其产业区位选择影响比较大;对电子设备制造业来说,部门内产业关联及外部性对其产业区位选择影响比较大。原因可能在于,以电子设备制造业为例,一方面相关产业的关联 (部门内关联)与集聚产生的外部效应比较大,导致相关产业往往集聚在一起,如美国硅谷电子产业集群是典型的代表。另一方面,由于电子设备生产的模块化工艺流程,使产业间的前后项关联效应影响相对较小,从而产业间关联对产业区位选择的影响较小。而汽车制造业产业间的前后向市场关联效应比较大,汽车制造业的转移往往也伴随着零部件制造商的转移。从区域特征来说,区域特征对不同要素偏好的产业影响也不同。地区劳动力成本对纺织服装产业区位选择影响比较显著,而地区研发水平对电子设备制造业影响比较显著。不同要素密集度的产业往往倾向于向其要素比较丰富的地区转移。地区外向度水平对所有产业均具有正的显著影响。

F062.9

A

1003—4145[2010]08—0093—05

2010-01-27

多淑杰(1979-),女,中南财经政法大学新华金融保险学院博士研究生,中山职业技术学院讲师。

(责任编辑:栾晓平 E-mail:luanxiaoping@163.com)