明代中期流民对荆襄山区开发与影响述论

2010-10-23胡梦飞

胡梦飞

(徐州师范大学历史文化与旅游学院,江苏徐州 221116)

明代中期流民对荆襄山区开发与影响述论

胡梦飞

(徐州师范大学历史文化与旅游学院,江苏徐州 221116)

明代中期土地兼并日益严重,地方政府盘剥过重,使得这一时期流民问题日益突出。荆襄山区由于其特殊的地理环境使得大量流民纷纷涌向这一地区。外来流民的到来促进了荆襄山区农业和矿产资源的开发,初步改变了当地原来的落后面貌,但同时也对荆襄地区的社会秩序形成了巨大冲击,对生态环境造成了不利影响。

明代中期;流民;荆襄山区;开发;影响①

流民现象并非明代独有,历代尤其是在王朝末期流民问题更是司空见惯。明代流民问题的一个显著特点是流民运动发生于明代中期的正统至成化年间,而且明代流民的数量和规模,一开始就很庞大,最多时数量高达数百万人,流民运动更是具有全国性和突发性,这让明代政府颇为头痛,难以及时处理和应对。由于地理环境的原因,明代中期大量流民迁移到鄂川陕豫交界的荆襄山区,于是这里便成了当时最大的流民集结地,流民数量最多时达到一百五十余万人,史称这一地区的流民为“荆襄流民”。

一、明代中期荆襄山区流民问题成因

明初,经过数十年战乱的破坏和冲击,人口数量锐减,全国许多地区特别是受战火蹂躏最严重的北方地区,存在大量无主荒地,这一时期的明代政府的主要任务是招抚流民,恢复正常的农业生产。为了做到这一点,明初几位统治者,如明太祖朱元璋、明成祖朱棣、明仁宗、明宣宗等在位期间都采取了一系列招抚流民的措施,并收到了明显的成效,总的来说,这一时期的流民问题尚不严重。

但是,我们也应该看到即使是在这一时期流民问题也已经开始出现。如洪武二十四年(1391年),山西太原府代州繁峙县就曾奏称有逃民三百余户,请求发兵追捕。洪武三十五年(1402年),户部上奏说,“今直隶淮安及北平、永平、河南诸郡避兵流移复业者凡七万一千三百余户”。[1](P64)永乐元年(1403年)正月,北平布政司奏,“诸郡流民复业者凡十三万六百余户。上命户部令有司加意绥抚,勿重扰之”。[1]P64宣德三年(1428年)闰四月,行在工部郎中自河南还,言:“山西饥民,流徙至南阳诸郡,不下十万余口。有司、军卫及巡检司各遣人捕逐,民愈穷困,死亡者多”。[1](P66)

到了正统以后,流民问题开始变得日益严重。正统三年(1438年),山西繁峙县逃亡的农民达一半以上。正统五年(1440年),仅在北直隶真定等府和山西一带,就清查流民达三万六千六百四十余户。正统十二年(1447年)四月,巡按山东监察御史史濡等上奏说:“山东青州府,地瘠民贫,差役繁重,频年荒歉。诸城一县,逃移者一万三百余户。民食不给,至扫草子、削树皮为食。续又逃亡二千五百余家”。[1](P75)于谦巡抚河南时,山东、陕西流民就食河南者,竟有二十余万。景泰时,南直隶六府流民有一百零三万五千多户,三百六十二万余口。至天顺、成化年间,流民数量常至一、二百万人。这些流民多集中于荆襄山区等地,荆襄山区流民竟多达一百五十余万。“明代中期流民问题一发不可收拾,一时成为明中叶统治者面临的最棘手的全国性的社会问题”。[2](P486)

明代中期之所以出现规模如此浩大的流民运动,有着多方面的原因。

(一)土地兼并日益严重

土地兼并是导致流民问题产生的一个重要原因。明初,由于经过战乱,人口数量下降,存在大量无主荒地,农民可以轻易获得土地,人地矛盾尚不突出,再加上明初几位皇帝普遍存在重农思想,鼓励开垦荒地,招抚流民,严禁势豪权贵兼并农民土地,因此,这一时期土地兼并尚不严重。

但到了明代中期,由于政治腐败,皇帝昏庸,藩王、贵族、宦官、权贵、势豪地主等纷纷通过各种手段侵占兼并农民土地。“官豪势要之家,其堂宇连出,楼阁冲霭,多夺民之居以为居也;其田连阡陌,地尽膏腴,多夺民之田以为田也。至于子弟恃气凌人,受奸人投献,山林湖泊,夺民利而不敢言。当此之时,天下财货,皆聚于势豪之家”。[3](卷251·P2636)土地兼并导致“明初既定的经济政策,受到了极大地冲击,土地兼并日益扩大,小农经济受到了严重的破坏”。[4](P163)大量自耕农失去了赖以生存的土地,或沦为地主的佃户,或迁移到外地,成为流民。

(二)自然灾害频繁发生

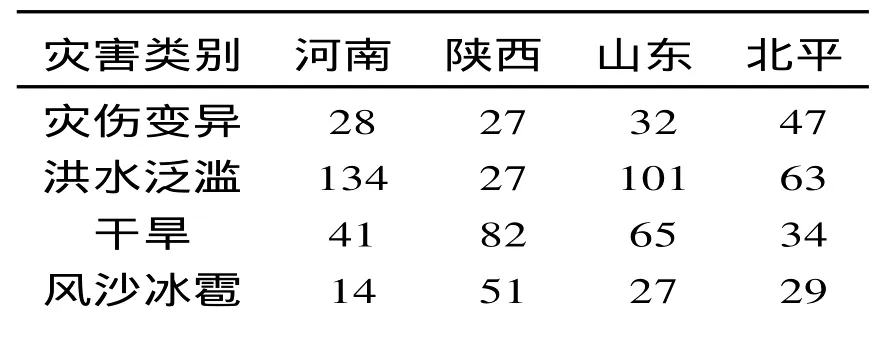

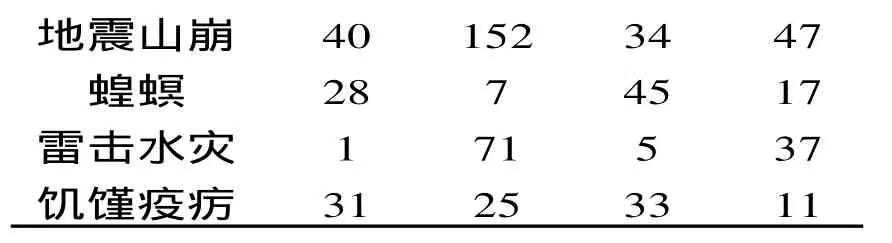

明代是中国历史上自然灾害频繁发生的一个时期。洪武以后自然灾害连年不断,不是南涝北旱,就是北涝南旱,不时还间有蝗雹之灾。有明一朝灾荒之次数,据邓云特先生统计,有1011次。“其中水灾196次、旱灾174次、蝗灾94次、雹灾112次,风灾97次,疫灾64次、地震1265次、霜雪16次、歉饥93次”。[5](P55)下面分别列举北方和南方的自然灾害,进行统计。

明代北方自然灾害统计[6](P17)

资料来源:《明实录类纂》(自然灾异卷)(注:李国祥、杨昶:《明实录类纂》(自然灾异卷),武汉出版社,1993年6月第一版。)。

自然灾害尤其是水旱灾害直接导致农作物的减产甚至绝产,民众缺衣少食,面临生存困境,不得不由自然灾害发生地向未发生地或受灾害影响较轻的地区迁移,正统十年八月,镇守陕西右都御史陈镒上奏说:“陕西所属西安、凤翔、乾州、扶风、咸阳、临潼等府、州、县旱伤,人民饥窘,携妻挈子出湖广、河南各处趁食,动以万计”。[1](P73)景泰三年十二月,大学士商辂上奏说:“近闻河南开封等府并南直隶凤阳府等处,今岁水涝,田禾无收。积年在彼逃民,俱各转徙,赴济宁、临清各处趁食,动以万计”。[1](P76)自然灾害的频繁发生在客观上也加剧了明代中期流民问题的严重程度。

(三)地方政府盘剥过重

土地兼并和自然灾害虽然刺激了流民问题的产生,但不是形成流民浪潮的主要原因。“导致流民浪潮出现并难以控制的最重要的原因,是因政府财政开支浩繁和势豪权贵之家转移负担造成的小民赋役负担过重,以及贪官污吏的过分盘剥”。[2](P487)明代最高统治者也认识到了这一点,在《明实录》中多有相关记载。如宣德五年(1430年)七月,明宣宗在上朝结束后,就曾对户部大臣们说:“人情皆欲安居,谁肯弃业他徙?只缘有司不善抚恤,横征暴敛,致其如此”。[1](P66)正统二年(1437年)九月,行在户部主事刘善上奏说:“比闻山东山西河南陕西并直隶诸郡县,民贫者无牛具种子耕种,佣丐衣食以度日,父母妻子啼饥号寒者十有八九。有司既不能存恤,而又重征远役,以故举家逃窜”。[1](P69)

(四)明代中期政府流民政策失当

明代中期流民问题之所以这么严重,与政府流民政策的失当密切相关。对于流民问题,明代政府一直比较重视。虽然随着逃民日益增多,地方政府常常使用武力进行捕逐,但总的来说,从明朝建国到宣德时期,最高统治者仍然倾向于使用温和的办法招抚流民。

到了正统以后,统治集团对待流民的态度却开始变得越来越严厉,流民的生存环境更加恶劣,部分流民铤而走险,发动起义,以此反抗明王朝的残暴统治和地方官府的残酷压榨。成化元年(1465年),在河南西华人刘通(又名刘千斤)以及石龙(又名石和尚)、刘长子等人的领导下,荆襄流民聚众至数万人,于湖广房县首先发动起义。成化二年(1466年)五月,刘通等人兵败被擒;冬十月,石龙、刘长子也被俘,起义暂时失败。

成化六年(1470年)十月,余党李原(号李胡子)等复起,荆襄地区流民归之者至数万人。不久,明廷命都御史项忠总督河南、湖广、荆襄军务,镇压李胡子流民起义。成化七年(1471年)十一月,李胡子等人战败被杀,起义再次失败。项忠遂发兵搜捕诸山谷,对起义农民不分首从残酷屠杀,并将荆襄山区的一般流民也一律驱逐,发还者百万,强制附籍者万余人,沿途折磨致死者数十万人。《明史纪事本末》卷38记载,“时流民有自洪武以来,家业延子孙,未尝为恶者,兵入,尽草薙之,死者枕籍山谷,其戍湖广者又多道死,弃尸江浒。舆论咸谓忠此役实多滥杀。既树《平荆襄碑》,人皆呼为‘堕泪碑’以谴之”。[7](卷38·平郧阳盗)项忠的血腥屠杀,实际上并没能一劳永逸地解决荆襄流民问题。

明代政府对流民的残酷镇压,并没有使流民们屈服,反而使社会矛盾更加激化,求生的欲望驱使流民再次涌入荆襄山区。至成化十二年(1476年),河南歉收,饥荒严重。饥寒交迫的农民冲破政府的山禁和关津制度,如潮汹涌般地入山求食,一时间,在荆襄地区的流民又集聚到了数十万人,流民问题也变得更加严重。

(五)荆襄地区特殊的地理环境

荆襄山区是指以荆州府、襄阳府为中心的川、楚、豫、陕交界山区,行政区划上,主要包括河南的南阳府、汝南府南部、汝州府、河南府西部,湖广的荆州府、襄阳府、陨阳府、德安府、黄州府,四川的夔州府东部,陕西汉中府东部,西安府东南部等地区。

荆襄山区地理形势险要,地貌复杂。《明实录》记载:“荆襄地连河南、川、陕,延蔓数千里,山深地广,易为屯聚”。[1](P81)“其地多崇岗丰箐,川险林深,中间仍多平旷田地,可屋可佃;更产银矿砂金,可淘可采”。[8](卷72·湖广)“山林深险,土地肥饶,刀耕火种,易于收获”。[3](卷39·P304)“寒者易以为衣,饥者易以为食”。[9](P75)在流民进入之前,这里更是“居民鲜少,郊野荒芜”,既可逃避赋税徭役,又可轻易获得土地,因此山东、陕西、山西、江西、四川、河南、湖北、湖南、广东、广西等地的流民都进入此一区域,其中以陕西籍的流民最多,约占一半。另外,荆襄山区的气候介于南北方之间,比较温和,雨水适中,既可以种水田,也可以种旱地,这样的适宜的气候和优越的地理环境,使得流民把荆襄山区当作理想的归宿地,荆襄山区无疑对无地流民具有巨大的吸引力。

二、明代中期流民对荆襄山区的开发

荆襄流民主要来自南北直隶、山东、山西、陕西、河南、江西、四川等社会经济相对比较先进的地区,因此,这些流民带去的不仅仅是丰富的劳动力资源,还有先进的耕作种植经验和手工业技术,这些都极大地促进了荆襄山区的开发。明代中期流民对荆襄山区的开发主要表现在以下几个方面:

(一)耕地数量和粮食产量显著增加

流民的汇聚加速了山区的综合开发。流民入山后或结聚屯耕,或单独营生,或依附土著充当承佃户。他们辛勤劳作,开荒辟地,使山区垦植面积倍增,仅勋西一地迄成化十三年就已新辟耕地14300多顷。耕地面积的增加促使粮食作物的发展,据记载,郧县“近郊多平原水田,产稻颇佳”;郧西县“崇山峻岭,道路崎岖,而山岭之下多成平坝,居民开成水田,连阡踰陌,故其产谷较胜洵阳、山阳诸邑”。[10](P174)抵明末,这里已是“山坞之中,居庐相望,沿流稻畦,高下鳞次,不似山陕间矣”。[11](卷1·下P38)

(二)农作物种植结构的变化

对荆襄山区的深入开发,不仅改变了当地的种植结构,而且推动了山区多种经营的发展。外来流民们以荆襄山区丰富的森林及其他野生植物资源为依托,因地制宜,相继开辟茶园,种植生漆、油桐、蓝靛等经济作物,采集培育菌种、药材等。汉中山区“成化年间以来,各省逃移人民,聚集栽植茶株数多。户口日繁,茶园加增不知几处”。[3](卷115·P1077)

(三)手工业和商品经济的发展

由于荆襄山区金银等矿产资源丰富,再加上流民的大量涌入,荆襄山区聚集了大量从事矿产开采的矿工和矿徒,如镇压荆襄流民起义的项忠曾在其奏疏中记载:“湖广之郧、均、上津诸境,山多矿,故流民以窃矿聚,巡矿官吏莫敢谁何”。[3](卷26·P359)这从侧面反映了当时荆襄山区采矿业的发展。

流民进入山区除种植杂粮以维持生计外,还兼营多种手工业,在当时的荆襄山区有各种各样的工厂,如木厂、炭厂、铁厂、造纸厂、盐厂、香蕈、木耳及药厂、淘金厂等。另外,流民数量的增多,新的经济活动的出现,带动了山区商品经济的发展。从事生漆、茶叶、桐油、药材等农副产品的再加工和贩运的人逐渐增多,在山区、平原交接地带以及地方官员的治所,工商业市镇已零星开始出现,如万历年间的郧阳府城“三省官僚之往来,四方客商之辏集,视昔加数倍”,成为当时鄂豫陕交界处的一大都会。

三、明代中期流民对荆襄山区的社会影响

明代中期大量流民集聚于荆襄山区,对荆襄山区的社会秩序、地方建制、社会经济、生态环境等都产生了重要而深远的影响。

(一)对荆襄地区社会秩序的冲击

荆襄山区位于今湖北、河南、陕西和四川诸省交界地区,大致以郧阳(今湖北郧县)为中心,西起终南山东端,南到荆山,东北至伏牛山,东南到桐柏山、大别山。这里崇山峻岭绵延不绝,老林密菁郁郁苍苍,汉水及其支流蜿蜒流淌,贯穿于青山绿水之间。由于流民数量众多,成份繁杂,有躲避赋税者,有谋取利益者,其间更不乏“骄黠不逞”“脱罪亡命”之徒,因此流民的大量存在也就成为影响当地社会安定的重要因素之一。清初学者顾炎武称荆襄山区“四方流移杂处,醇梗相半,其地多崇岗山箐,民事慓悍而恒拘狎。虽岁时群处,往往以财才雄长,有侠风。四方游民其琐尾派离与铤而走险者多逸其中,久而滋煽,因易为乱,承平以来,剧盗数起”。[8](卷72·湖广)其他各地也是“盗寇”频发,此伏彼起,这与流民的迁徙集聚有很大关系。

(二)对荆襄山区地方建制的影响

成化十二年(1476年)五月,朝廷任命左副都御史原杰以抚治荆襄等处名义前往襄阳处理流民问题,抚治流民。于是在当年十二月朝廷决定将郧县从襄阳府之均州划出,升为府,定名“郧阳”。郧阳府正式开设。湖广割竹山县的尹店新置竹溪县,割郧县的武阳、上津县的津阳新置郧西县。郧阳府统领郧、房、竹山、竹溪、郧西、上津六县,以后又增辖保康县。成化十三年,建都察院,为都御使行使抚治之衙门。原杰由襄阳移驻于郧阳,并推荐邓州知州吴远为郧阳府首任知府。

郧阳府的设立,可以说是专为安置荆襄流民而为,郧阳府的设立对当时社会的稳定,经济的开发起到了一定的积极作用,流民在一定程度上得到招抚与安置。荆襄山区以后再未出现过大规模的流民起义。可见,郧阳府是是荆襄流民起义的产物,明代中期的荆襄流民对这一地区的地方建制产生了重要影响。

(三)促进了荆襄山区社会经济的全面发展

明代中期流民为荆襄山区的开发作出了重要贡献,促进了荆襄山区社会经济的全面发展。流民的汇聚加速了荆襄山区经济开发,前面第二节已经提过。正是由于流民们的辛勤劳作,才使得山区耕地面积不断增加。随着耕地面积的增加,粮食的产量也大为增长,明中叶后,湖广地区经济迅速崛起,成为“湖广熟,天下足”的全国重要粮仓,其重要原因即是外地流民大量流入荆襄山区从事农业生产的结果。

(四)对山区生态环境的消极影响

明代先后数百万流民涌入荆襄山区,生衍繁息,为了生存,流民们放火烧山,砍伐森林,开垦荒地,在促进荆襄山区社会经济发展的同时,也使得荆襄山区的生态环境和森林资源遭到严重破坏。首先是放火烧山,然后是粗放耕作。史载:“山中开荒之法,大树巅缚长维,下缒巨石,就地斧锯并施,树既放倒,本干听其霉坏,砍旁干作薪,叶植晒干,纵火焚之成灰,故其地肥美,不须加粪”。[12](卷11·策略)森林植被的破坏,对荆襄山区生态环境造成了严重的不利影响,“首先造成的后果是水土流失,其次是地区小气候的变化,汉水流域原先自然环境相当优越,自明代中期以后,旱涝灾害不断发生”。[13](P68)

四、结语

明代中期土地兼并日益严重,大量农民失去土地,小农经济受到了严重破坏。而地方政府的盘剥却没有一刻停息,再加上自然灾害的频繁发生,政府的救灾能力减弱,使得原来的自耕农大量沦为流民,明代中期政府起初对流民实行武力镇压政策,这不但没有解决流民问题,反而使得这一时期流民问题变得日益突出。

流民的迁徙并不是毫无目的的,而是有着一定的目的性和组织性。荆襄山区由于其地处多省交界,地势险要,山林茂密,人口稀少,流民在这里既可逃避赋税,又可轻易获得土地,再加上荆襄山区矿产资源丰富,流民还可以从事矿产开采,因而使得大量流民纷纷涌向这一地区。外来流民的到来促进了荆襄山区农业和矿产资源的开发,使得耕地面积和粮食产量迅速增加,种植结构发生改变,手工业和商品经济也得到了一定程度的发展,初步改变了当地原来的落后面貌,提升了湖广地区在全国经济格局中的地位,对当时和后来荆襄地区社会经济的发展具有重要意义。

明代中期大量流民在荆襄山区集聚,由于人数众多,成分复杂,里面不乏奸邪狡诈之徒,这些人成为影响当地社会的不安定因素,对荆襄山区的社会秩序形成巨大冲击,当地地方社会的治安问题也在很长的一段时间里难以得到根本解决。为从根本上解决流民问题,明代政府在荆襄山区设置了郧阳府,郧阳府可以说是专为安置荆襄流民而设,郧阳府的设立对维护当时的社会稳定,促进当地经济的开发起到了一定的积极作用。但是我们也应该看到,流民的开发在促进荆襄山区社会经济发展的同时,过度的开发,滥砍滥伐,放火烧山等行为也对荆襄山区的生态环境造成了严重危害,其中的经验和教训也值得我们吸取和借鉴。

[1]李国祥,杨昶主编.明实录类纂(经济史料卷)[M].武汉:武汉出版社,1993.

[2]毛佩琦主编.中国社会通史(明代卷)[M].太原:山西教育出版社,1999.

[3](明)陈子龙等.明经世文编[M].北京:中华书局,1962.

[4]傅衣凌主编.明史新编[M].北京:人民出版社,1993.

[5]邓云特.中国救荒史[M].台北:台湾商务印书馆,1987.

[6]蔡苏龙,牛秋实.流民对生态环境的破坏与明代农业生产的衰变[J].中国农史,2002,(1).

[7](清)谷应泰.明史纪事本末[M].北京:中华书局,1977.

[8](清)顾炎武.天下郡国利病书[M].上海:上海科学技术文献出版社,2002.

[9]同治《竹溪县志》卷12,转引自张建民.明清秦巴山区的封禁与流民集聚[J].中南民族学院学报,1998,(2).

[10](清)严如煜.三省山内风土杂识[A].转引自傅衣凌主编.明史新编[M].北京:人民出版社,1993.

[11](明)徐宏祖.徐霞客游记[M].北京:京华出版社,2000.

[12](清)严如熤.三省边防备览[M].北京:文渊阁四库全书本.

[13]邹逸麟.明清流民与川陕鄂豫交界地区的环境问题[J].复旦学报,1998,(4).

K248

A

1004-7077(2010)04-0117-05

2010-07-15

胡梦飞(1985-),男,山东临沂人,徐州师范大学历史文化与旅游学院2009级中国古代史专业硕士研究生,主要从事明清社会经济史研究。

[责任编辑:李成文]