19世纪英国浪漫主义在中国的文化移植

2010-10-09王玉峰吴静静

王玉峰,吴静静

(军械工程学院外语教研室,河北石家庄050003)

19世纪英国浪漫主义在中国的文化移植

王玉峰,吴静静

(军械工程学院外语教研室,河北石家庄050003)

从“意识形态”(ideology)和“诗学特征”(poetics)两个方面对19世纪英国浪漫主义文学在中国的译介进行了探讨。在意识形态方面,通过对中外学者编撰的文学史比对,发现中国学者对积极浪漫主义诗人偏爱有加,因为他们符合中国人民的抗敌精神需求。从诗学特征来考量,华兹华斯和济慈自然恬淡的风格更接近中国知识分子的审美情趣。

19世纪英国浪漫主义;意识形态;诗学特征

多元系统理论的倡导者埃文·佐哈尔(Even-Zohar)认为,目标语如何选择翻译对象会受其他并存系统的影响。勒佛维尔(Lefevere)在《翻译、重写和文学名声的操控》中进一步明确提出,在不同的历史条件下,翻译要受到两方面的限制:意识形态(ideology)和诗学形态(poetics)。意识形态主要从政治、经济和社会地位方面来限制和引导翻译活动,而诗学形态则是译者进行创作时所处文化体系的重要组成部分。[1](P41)。现就这两方面的影响对翻译对象的选择来探讨19世纪英国浪漫主义在中国的文化移植。

19世纪英国浪漫主义是英国文学史的重要组成部分。高尔基指出,英国浪漫主义有两种倾向,即“消极的”(the Passive)和“积极的”(the Active)。前者通过诡谲的想象发泄对社会现实的不满(如柯勒律治在《古舟子咏》中描绘的怪诞世界),后者则通过塑造各类反叛形象(如拜伦式英雄)来反抗社会的黑暗。中国学者编撰的英国文学史遵循这种划分,即华兹华斯、柯勒律治和骚塞是消极浪漫主义诗人,也称“湖畔派”诗人,拜伦、雪莱和济慈属积极浪漫主义诗人。陈嘉编《英国文学史》和刘炳善编《英国文学简史》都突出了积极与消极的界限。而在许多西方学者看来,虽然浪漫主义诗人性情旨趣各异(如拜伦在谈及华兹华斯的晚作Excursion时曾毫无顾忌地说,该诗是“a drowsy frowzy poem,writ in a manner which is my aversion”),但“浪漫主义”从根本上来说是个笼统的概念。例如,英国学者Barnard所著A Short History of English Literature(2nd Edition)中就并未作消极积极之分。

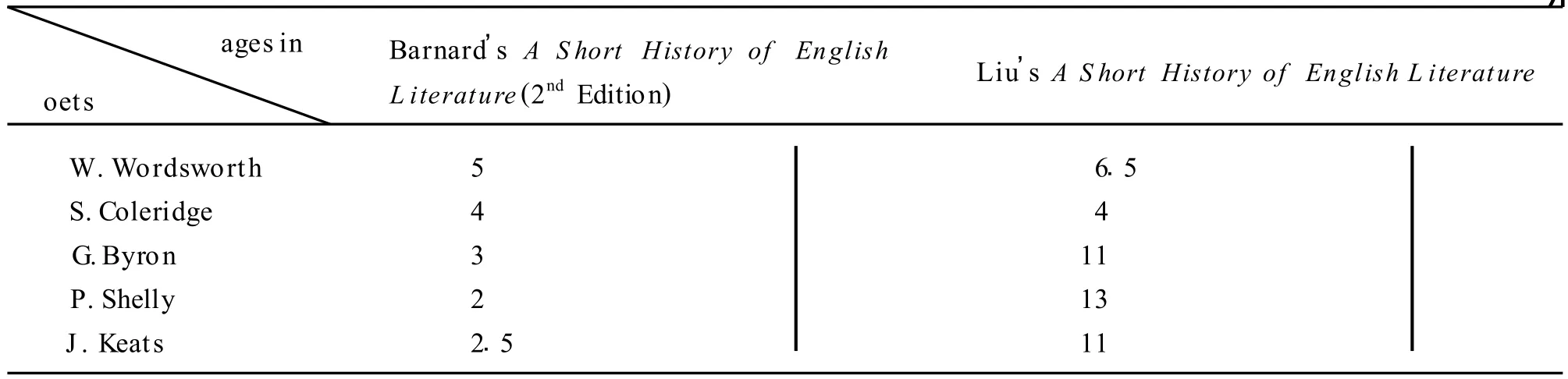

中西方学者编撰的英国文学史对浪漫主义诗人重要程度的看法也是截然不同的。现将在中国学者中广为流行的两本英国文学史对浪漫主义诗人介绍的篇幅做一对比,来说明他们对两类浪漫诗人的态度和重视程度。

表1 两部文学史对浪漫主义介绍篇幅的对比

篇幅的长短反映出诗人们在文学史上的地位与作用。从上表不难看出,Robert Barnard的简史按自然顺序(作家的年龄)介绍,篇幅呈递增趋势。“湖畔派”诗人与“积极浪漫主义”诗人相比较,优势明显。刘炳善所著《英国文学简史》给了“积极浪漫主义”诗人相当大的权重。不仅评价积极,而且为“积极浪漫主义”诗人的作品辟出小节,专题论述,不仅对他们的作品(如《唐璜》、《解放了的普罗米修斯》)有详尽的介绍,而且对他们的个人生活,社会活动都有全面的介绍。对“消极浪漫主义”诗人,编者显然给予较少关注。他们虽然在西方拥有较多的读者,但在中国学者编著的文学史中只是综合论述而已。

一、意识形态对浪漫主义译介的影响

中国学者对英国浪漫主义诗人论述颇多。梁启超认为拜伦是“英国近代第一诗家也”,他“不特文家也,实为一大豪侠者”。鲁迅在1908年撰写的《摩罗诗力说》中“热情地介绍了英国的拜伦和雪莱”。他认为“这些人是敢于勇猛反抗强暴的精神战士。中国为了反抗异族统治和封建压迫也需要这样的精神战士”[2](P64)。郭沫若不无自豪地宣称,“雪莱是我最敬爱的诗人之一。他是自然的宠子,泛神的信者,革命思想的健儿”。蒋光慈视拜伦为“黑暗的反抗者”,并高歌“拜伦啊,十九世纪的你,二十世纪的我”。可以说,从梁启超到鲁迅等文学巨擘几乎无不受到他们的感染。

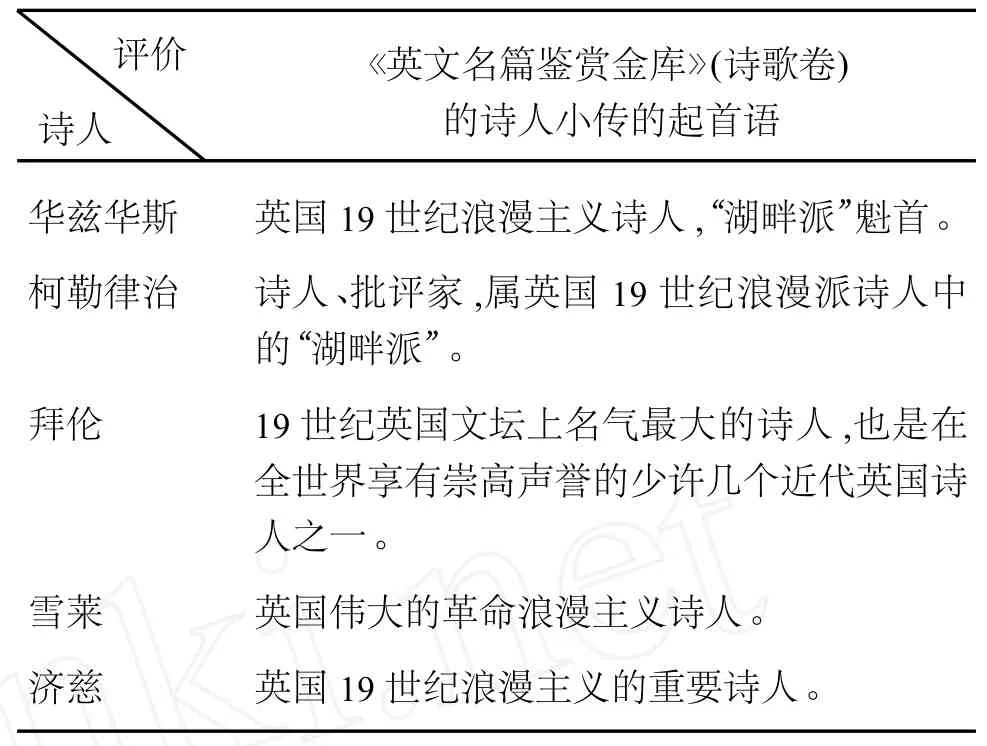

辜正坤编《英文名篇鉴赏金库》(诗歌卷)里对每个作家都有言简意赅的介绍。下表是根据介绍部分的起首语整理而成的对浪漫派诗人的评价与定位,整体上反映了中国学界对浪漫诗人的看法。

表2 中国学者对英国浪漫主义诗人的定位

从字面上看,积极浪漫主义诗人都被冠以“在全世界享有崇高声誉的”、“革命的”和“重要的”等字样。而对消极浪漫主义则是平白的判断。这也基本反映了中国知识分子对两种趋向的浪漫派诗人的态度,即对前者是积极的、热爱的;对后者是平淡的。为了进一步探求当代青年对他们的看法,笔者设计了问卷调查,结果印证了这种看法。

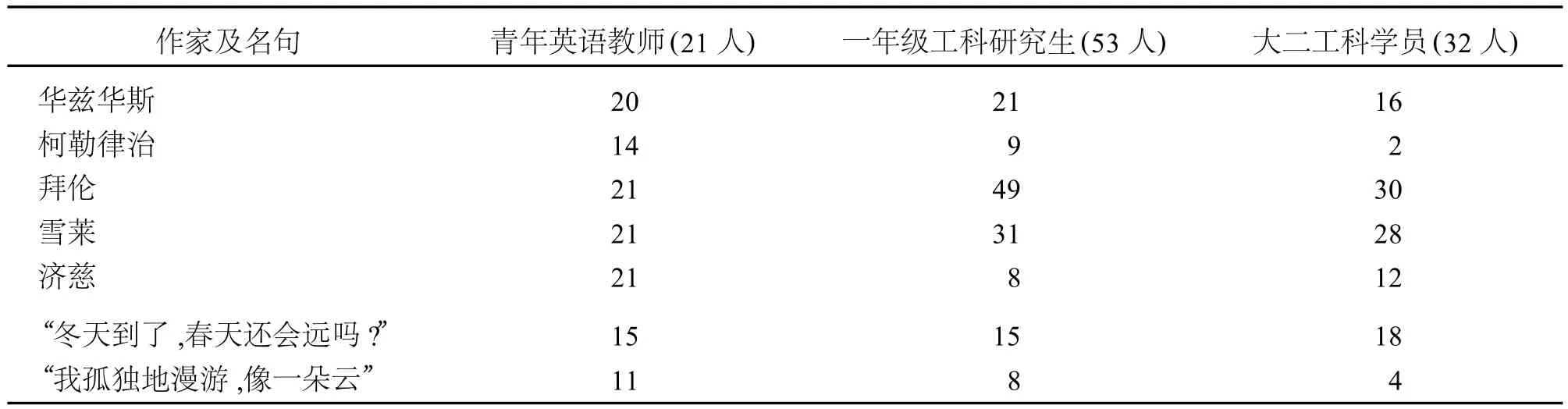

表3 19世纪英国浪漫主义知多少

从表3不难看出,无论是研究生,还是本科学员对积极浪漫主义的了解都远胜过对消极浪漫主义的了解。青年英语教师由于特殊的教育背景,对5位浪漫诗人似乎都有所了解。涉及到作品时,所有调查对象对积极浪漫主义的诗作的了解明显要好于对消极浪漫主义作品的了解。53名一年级工科研究生中有15人知道“冬天到了,春天还会远吗?”是雪莱的名句,只有8人知道“我孤独地漫游,像一朵云”出自华兹华斯的作品。对于32名大二工科学员来说,答对前者的有18人,答对后者的只有4人。无论是研究生还是本科学员对华兹华斯还是比较了解的。原因有二:一是有的调查对象称在《疯狂英语》中听过他的诗《水仙》;二是高考复习题有涉及他的内容。笔者通过查阅近年高考复习资料发现,高考的文学常识部分有华兹华斯的选项,另外,高中语文读物中有《孤独的割麦人》入选。这反映出中国文化政策的积极变化。

二、诗学形态的作用

一般来说,诗学形态包括两部分。一部分包括文学手段(literary devices)、体裁(genres)、主题(motifs)、原始化类型人物和环境(prototypical characters and situations)以及象征(symbols)等表现手法,另一部分主要涉及对文学功能(role of literature)的认识。[1](P26)五四运动前后,桐城派古文、同光体诗歌、鸳鸯蝴蝶派小说、色情小说以及黑幕小说等以文言为载体充斥中国文坛。可以说,文学式样陈旧乏味,令人窒息。从文学的作用来讲,这些旧式文学形式主要是用来宣传封建思想,客观上起到了麻痹人民、维护封建统治的功效。晚清时期,维新派思想家视“开民智”为改革社会的关键,在文学界掀起了以诗界革命、白话文运动为内容的文学改良运动。辛亥革命时期,陈独秀、李大钊、鲁迅和胡适等进步知识分子积极倡导新文学,反对旧文学。他们从反对文言文,提倡白话文入手,为确立民主的、科学的新的文学规范做出了积极的努力。[3](P1-12)

诗学形态的确立需要确定系列文学作品作为经典(canonization)。[1](P28)这些具有民主思想的文化斗士为了和封建文人斗争,一方面尝试着自己用白话文创作,鲁迅的《狂人日记》、《孔乙己》等就是这一时期文学革命的成就体现。他山之石,可以攻玉;另一方面,他们还必须大量借鉴西方优秀文学,以弥补当时进步文学作品的匮乏。英国19世纪浪漫主义作品受到他们的青睐,一方面是由于这些作品极具反封建气息,同时也是因为这些作品的文学手法大有可资借鉴之处。然而,在译介众多的浪漫作家时,中国译家的态度也是大相径庭的。中国现代文坛对拜伦最为关注的是“其诗歌在中国当时的社会环境中所能发挥的社会政治作用,很少有文章对拜伦诗歌的艺术成就进行阐发”[4](P296)。甚至有学者称,拜伦的诗不及雪莱和济慈。这反映出拜伦在中国的影响很大程度上是由他作为“反抗斗士”的政治号召力决定的。他和他的诗作激发了中国知识分子极大的革命热情,因此可以说意识形态决定了他在中国的地位。而华兹华斯和济慈的诗作似乎更符合中国知识分子的审美情趣。他们之所以在中国文学界拥有一席之地,是诗学特征起了重要作用。

华兹华斯的诗歌受到了中国文坛的喜爱。早在1914年他的诗作就有译出。有学者还把他的诗歌风格与陶渊明、王维、白居易诗歌风格做了比较,其诗歌“淡泊、平和”的特点与中国传统诗歌审美观比较接近,而华兹华斯关于“诗是强烈情感的自然流露”的美学主张,更是引起了创造社诗人们的强烈共鸣。[4](P242)

以诗歌意象的雅致和音韵的谐美而著称的济慈在20年代开始得到译介。茅盾、韦素园、徐志摩等多有评论,而朱湘可能是对济慈“美即真,真即美”的诗歌美学观点认同感最为强烈的一个。他认为济慈描写新鲜、感觉美妙的诗在中国古典诗歌中是没有的,“值得新诗的开辟”。他自己不但尝试实践,而且也热情翻译济慈的诗歌。然而,因抗战爆发,社会动荡,济慈的那些优雅、精致的唯美诗歌与时代主题格格不入,因此对济慈的译介就非常稀少了[4](P244)。从起初人们对济慈的青睐到抗战爆发后他受到的冷遇印证并诠释了西方学者的研究结论:当意识形态和诗学特征发生矛盾时,诗学特征要让位于意识形态[5](P130)。

总之,19世纪英国浪漫主义文学在中国的译介受到意识形态(ideology)和诗学形态(poetics)两方面的影响。这种影响是明显的,但也是相当复杂的。浪漫主义的译介恰逢中国风起云涌的救亡图存的五四时期,在意识形态方面,积极浪漫主义诗人因符合中国人民的抗敌精神需求而被推崇备至。但就积极派内部而言,拜伦、雪莱和济慈的情况也是各有不同的,特别是济慈的诗作,既有昂扬抗争的一面,又有因身体原因悲观的一面,所以尚需进一步分析。从诗学特征来考量,华兹华斯的恬淡文风更接近中国知识分子的审美情趣,即使是在烽烟不断的年代还是受到重视。他的作品被拿来和陶渊明、王维等人的田园诗进行比较,可以解释为混乱年代人们对和平生活的向往与祈愿吧。

[1] Lefevere A.Translation,Rewriting and the Manipulation of Literary Fame[M].Shanghai:Shanghai Foreign Language Education Press,2004.

[2] 鲁波,侯久萱.鲁迅[M].北京:中国少年儿童出版社,2003.

[3] 吴宏聪,范伯群.中国现代文学史[M].武汉:武汉大学出版社,1999.

[4] 谢天振查明建.中国现代翻译文学史[M].上海:上海外语教育出版社,2003.

[5] Munday J.Introducing Translation Studies:Theories

and Application[M].London:Routledge,2001.

Abstract:The paper studies the introduction to the 19thcentury British Romantics in China in terms of ideology and poetics.From the ideological perspective,the study finds that Chinese scholars took a fancy to the Active school by a starch contrast between Chinese and English literature compilers,while the reason behind is the revolutionary enthusiasm of fighting foreign invasion.Poetically,both Wordsworth and Keats are more close to Chinese readers on the strength of their natural and plain style.

Key words:the 19thBritish Romanticism;ideology;poetic feature

(责任编辑 白 晨)

Acculturation of the 19thCentury British Romanticism into China

WAN G Yu-feng,WU Jing-jing

(Teaching and Research Section of Foreign Languages,Ordnance Engineering College,Shijiazhuang,Hebei 050003,China)

I 045

A

1672-9951(2010)05-0021-03

2010-07-07

王玉峰(1969-),男,河北赤城人,军械工程学院外语教研室副教授,硕士。