紫外线与超短波联合治疗糖尿病足的临床研究

2010-09-22李湘云邓爱萍曹小军

李湘云,邓爱萍,曹小军

(南华大学附属南华医院,湖南 衡阳 421002)

紫外线与超短波联合治疗糖尿病足的临床研究

李湘云,邓爱萍,曹小军

(南华大学附属南华医院,湖南 衡阳 421002)

目的 探讨紫外线与超短波联合局部照射治疗糖尿病足的疗效。方法 将140例确诊为糖尿病足的患者随机分为2组,均按内科常规药物治疗,局部应用生理盐水、胰岛素、庆大霉素湿敷,定期换药,治疗组增加紫外线与超短波联合局部照射治疗。结果 治疗组有效率明显高于对照组(P<0.05),创面愈合时间短于对照组(P<0.05)。结论 紫外线与超短波联合局部照射治疗糖尿病足有较好的疗效,该方法简单、安全、效果好,值得推广。

糖尿病足;紫外线;超短波;治疗

糖尿病(DM)足部病变(又称DM足)是最令DM患者痛苦的常见慢性并发症之一,也是患者致残、致死的重要原因。DM足的基本病理变化是DM患者由于合并神经病变使足部感觉障碍,合并周围血管病变,使下肢缺血失去活力。在此基础上,足部外伤合并感染导致溃疡、坏疽甚至截肢[1],因此而被截肢者占非外伤性截肢患者的50%[2]。我国糖尿病足的发生率也在逐年上升,由其带来的社会问题和经济负担也在加重。做好糖尿病足的局部处理,及时控制感染、控制血糖,可有效地降低其致残率。本研究的目的在于了解紫外线与超短波联合局部照射疗法是否对糖尿病足溃疡愈合有促进作用,为糖尿病足溃疡寻找经济、方便、易行、有效的治疗手段。

1 资料与方法

1.1 临床资料

140例患者为2007年1月~2009年12月在我院住院的糖尿病患者,所有病例的诊断均符合1997年美国糖尿病协会(DAD)规定的标准[3],为Ⅱ型糖尿病。患者均有不同程度的足麻木、疼痛、跛行等症状,单足或双足、一处或多处溃疡。病变分级按、Wagner分级法[4],0级:有发生溃疡高度危险的足;Ⅰ级:足表面溃疡、无感染;Ⅱ级:较深的穿透性溃疡,常合并软组织感染;Ⅲ级:深部溃疡,常影响到骨组织,并有深部脓肿或骨髓炎;Ⅳ级:局部或足特殊部位的坏疽;Ⅴ级:坏疽影响到整个足。将140例患者按入院前后随机分为2组:治疗组72例,男45例,女27例,年龄(54±3.2)岁,病程(8.5±2.1)年,空腹血糖(9.8±3.6)mmol/L,其中Ⅰ级20例22处,Ⅱ级42例45处,Ⅲ级10例11处;对照组 68例,男 39例,女 29例,年龄(55±2.8)岁,病程(8.4±2.3)年,空腹血糖(9.6±3.5)mmol/L,其中Ⅰ级 21例 23处,Ⅱ级40例43处,Ⅲ级7例8处。2组患者性别、年龄、空腹血糖、分级均无显著性差异,具有可比性。

1.2 方法

1.2.1 全身治疗(1)控制血糖水平:中长效胰岛素联合应用使血糖降至较理想的水平。(2)控制感染:选用敏感抗生素进行有效的抗感染治疗。(3)活血化淤:应用扩血管药物治疗,改善组织供血。

1.2.2 局部处理 先常规消毒破溃周围皮肤,用无菌剪刀剪去坏死组织,再用双氧水清洗破溃处,然后用生理盐水清洁创面,最后创面用胰岛素、庆大霉素湿敷。白天尽量暴露,晚上为避免损伤可用无菌纱布覆盖包扎,换药1次/天,直到创面结痂。

1.2.3 物理治疗 2组患者均接受全身治疗,创面局部处理,支持对症治疗,限制活动,减轻体重,抬高患肢,避免患肢负重,以利于下肢血液回流,减轻水肿。治疗组加用物理治疗,分别采用波长7.37 m、频率40.68 MHz、功率50~80 W的超短波治疗,电极于患部对置,无热量,时间为8~10 min;紫外线Ⅲ级红斑量(7~10 MED)照射。如果创面坏死组织及脓性分泌物少、有肉芽组织生长时,可用红斑量(4~6 MED)照射。如果创面肉芽组织将长满创面需要上皮生长时需小剂量红斑量(4 MED)照射,1次/天,2周为1疗程,共2个疗程。

1.2.4 饮食治疗 饮食控制是糖尿病治疗的基本措施。糖尿病患者的饮食原则为给予低糖、高蛋白、丰富维生素、适量脂肪的饮食[5]。若仍感饥饿,可用绿色蔬菜补充。少食淀粉含量较多的食物,忌食海鲜、辛辣刺激食品。

1.2.5 疗效标准 按文献[6]依据创面愈合情况及自觉症状改善状况制订评定标准,参照2002年12月18日中国中西医结合学会周围血管疾病专业委员会制订的有关标准拟定[7],并采用记分的方法进行疗效量化判断。显效:创面愈合80%以上,自觉症状消失或已不明显;有效:创面愈合40%~80%,自觉症状明显减轻;无效:治疗前后病变无改善,创面扩大,组织坏死严重,或创面愈合<40%,自觉症状无改善或较之前加重。

1.2.6 统计学处理 计数资料采用χ2检验。

2 结果

2.1 治疗结果

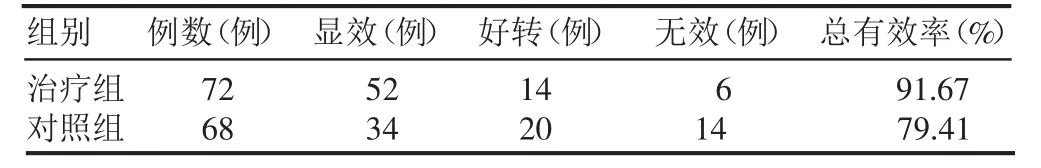

治疗组与对照组比较治疗结果及疗效,治疗组总有效率91.67%,对照组总有效率79.41%,χ2=7.91,P<0.05,有显著性差异,说明治疗组疗效优于对照组,见表1。

表1 2组患者临床疗效的比较

2.2 2组显效病例与疗程间关系的比较

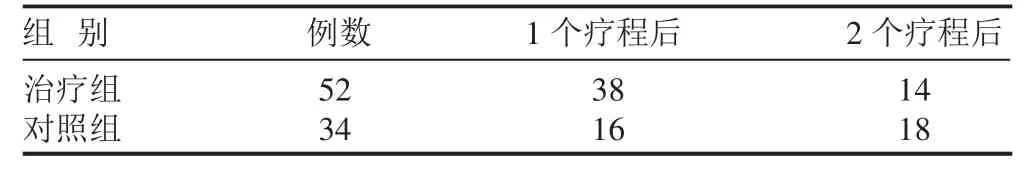

治疗组和对照组经过2个疗程的治疗,治疗组显效率高达72.22%,而对照组仅为50.00%。2组比较,χ2=5.95,P<0.05,有显著性差异。说明治疗组起效快,疗程短,见表2。

表2 2组显效病例数与疗程间关系的比较(例)

3 讨论

3.1 糖尿病足的病因

糖尿病足主要是由神经和血管病变、代谢紊乱、感染等因素导致的微循环和局部组织有氧代谢障碍。微血管及大中血管病变使动脉狭窄、供血不足,血液流变异常是糖尿病足的主要发病基础[8]。

3.2 治疗糖尿病足的重要性

糖尿病足的一个小伤口,愈合时间也相当长,必须极其细心地照料,伴有神经损害时,患者可能感觉不到伤害性刺激和伤口的疼痛,任何受伤的皮肤都非常容易发生感染,造成严重后果。如果没有得到及时治疗和护理,最终会导致截肢,甚至危及生命。

3.3 紫外线的作用

紫外线的生物学作用非常复杂,包括对酶系统、细胞代谢、机体免疫功能和遗传物质等都有着直接和间接的作用。局部照射后具有以下作用[9]:(1)加强组织的再生:强红斑量紫外线照射引起的细胞分解产物(如氨基酸、组胺等)可刺激血管细胞和结缔组织的生长,同时还可作为受损细胞的营养物质。红斑量紫外线能加强血液循环,提高血管壁的渗透性,有利于血中营养物质进入损伤的组织内。(2)抗炎作用:紫外线红斑量照射是强力的抗炎症因子,尤其对皮肤浅层组织的急性感染性炎症效果显著,可加强红斑部位的血液和淋巴循环,加强新陈代谢,刺激与加强机体的防御免疫功能,从而使炎症局限、消散,对深部组织脏器的炎症亦可通过反射机制发挥其抗炎作用。(3)有明显的镇痛作用:紫外线红斑量照射可解除各种浅表性疼痛,对较深层组织病变所致的疼痛也有一定的缓解作用,紫外线的止痛机制可能与以下因素有关:紫外线照射区血液循环增加,致痛物质清除加快;强红斑量紫外线在大脑皮层形成的强兴奋灶可干扰、抑制疼痛在大脑皮质的兴奋灶,有较好的镇痛作用;同时紫外线可使感觉神经末梢发生可逆的变性,抑制痛觉的传入,从而缓解疼痛。(4)加强药物的作用:红斑量紫外线照射局部后使照射部位血管的渗透性增强,血液循环改善,因此照射患处后,可使药物较多地集中在病灶部位。

3.4 超短波的作用

超短波具有热效应和非热效应双重作用,非热效应可使机体内的抗体和补体增加,增加白细胞的吞噬作用;可使局部pH值趋向碱性,使组织酸中毒减轻或消除,局部钙离子增加,钾离子减少,使组织兴奋性降低而减少渗出液,改变局部环境使其不利于细菌的生长和繁殖,从而使炎症好转。同时可以增强免疫力,消散急性炎症,同时可抑制感觉神经的传导,干扰、阻断痛觉冲动的扩散,故有较好的镇痛效果[10]。

3.5 糖尿病足的预防

对于糖尿病足,尽量预防其发生尤为重要。(1)积极控制血糖是避免、阻止或延缓血管神经病变的前提,餐后血糖控制在7.22 mmol/L以内是比较理想的。(2)预防危险因素:保持足部卫生,每天用40℃温水浸泡,鞋袜要大小合适、清洁,通气良好,避免外伤、烫伤及皮肤裂伤,如有上述症状应及时就医,不要自行处理。(3)开展多种形式的健康教育,世界卫生组织指出“许多人不是死于疾病,而是死于无知”。

3.6 紫外线与超短波联合治疗糖尿病足的确切疗效

本组研究结果表明,治疗组总有效率明显高于对照组,说明紫外线与超短波联合局部照射疗法对糖尿病足溃疡愈合有促进作用,且使足部溃疡愈合时间缩短,对糖尿病足溃疡的疤痕形成有一定的抑制作用,避免了截肢或截趾等不良后果,降低了糖尿病足患者的致残率。另外,与内科药物治疗和外科手术相比,理疗的费用低,能显著减少医疗费用,同时降低医疗风险,对于提高患者生活质量、减轻家庭和社会负担具有重要意义,且方便、易行,值得临床上推广应用。

[1]国际糖尿病足工作组.糖尿病足国际临床指南[M].北京:人民军医出版社,2003.

[2]陈琼芳.糖尿病足的预防与护理进展[J].中华护理杂志,2002,37(4):292~293.

[3]叶任高.内科学[M].第5版.北京:人民卫生出版社,2000.

[4]许樟荣.糖尿病足病变诊断与治疗[J].中国糖尿病杂志,2001,9(3):180.

[5]阎晋平.糖尿病足病人的护理[J].护理研究,2004,18(12):2185.

[6]江敏,丘根祥,祝素文.中西医结合治疗糖尿病足的护理[J].护理与康复,2006,5(1):46.

[7]中国中西医结合学会周围血管疾病专业委员会.糖尿病肢体动脉血管闭塞症诊断与疗效标准[J].中国中西医结合外科杂志,2003,9(2):150.

[8]李仕明.糖尿病足与相关并发症的诊治[M].第1版.北京:人民卫生出版社,2002.

[9]燕铁斌.物理治疗学[M].第1版.北京:人民卫生出版社,2008.

[10]乔志恒,范维铭.物理治疗学全书[M].第1版.北京:科学技术文献出版社,2001.

R195

B

1671-1246(2010)20-0144-02