家族性烟雾病 1例报告

2010-09-20于海艳邢英琦陈嘉峰孟红梅

于海艳, 刘 群, 邢英琦, 陈嘉峰, 孟红梅

烟雾病(Moyamoya disease,MMD)是以脑血管造影发现双侧颈内动脉虹吸部及大脑前动脉、大脑中动脉起始部严重狭窄或闭塞,伴脑底异常团块状血管为特征的一种慢性脑血管闭塞性疾病;该病血管造影呈烟雾状,故又称烟雾病。1955年由日本学者首次报道。本病多为散发,近年有研究表明:遗传因素在烟雾病的发病过程中起着极其重要的作用,存在多个烟雾病相关基因,约 6%~10%的烟雾病患者呈家族性发病,同卵双胞胎同时罹患 MMD的概率为 80%,而MMD患者同胞及其后代罹患该病的风险较一般人群分别高42和 34倍[1]。本文介绍 1例家族性 MMD患者。

1 病例资料

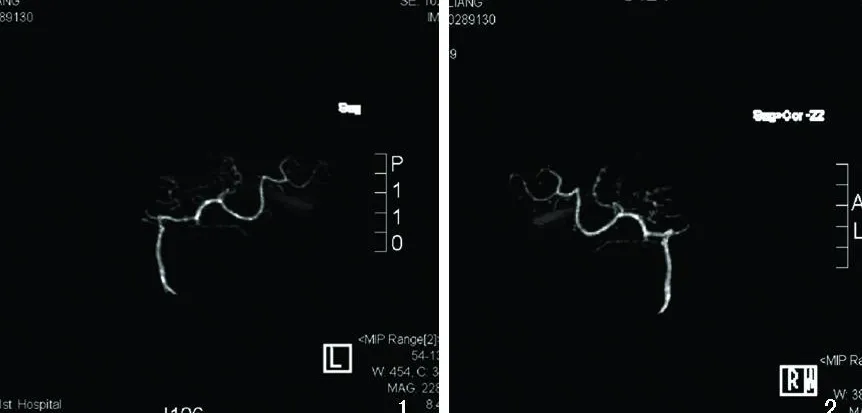

例 1:患者,男,30岁。因头晕伴视物旋转 5h于2010年5月18日入院。该患者于入院前 5h因情绪激动后出现头晕伴视物旋转,呈持续性;伴有恶心、呕吐 1次,呕吐为非喷射性,呕吐物为胃内容物;无头痛、无肢体活动不灵;无抽搐及尿便失禁;无意识障碍、无吞咽困难及饮水呛咳。既往患者10岁时因脑出血于上海华山医院行 DSA检查诊断为“烟雾病”,行手术治疗(具体手术方式不详)。2006年患者因右侧丘脑出血于我院神经外科住院治疗,遗留左上肢活动欠灵活。家族史:患者母亲(57岁),有高血压病史,(2010年5月22日在我院行经颅多普勒彩超、颈动脉彩超检查未见异常);患者女儿(10岁),6岁时曾因“哭闹时出现右侧肢体活动不灵”于我院行脑彩、颈彩考虑烟雾病,后于北京三零七医院行双侧贴敷术[2](间接血管重建术,具体术式不详),现已无症状。入院查体:血压 150/90mmHg,心率 90次/分,神清语明,双瞳孔等大同圆,直径约 3.0mm,对光反射消失,双眼球向左右运动自如,伴有水平粗大眼震;双眼球向上、下运动障碍,口角向右歪斜,四肢肌力 5级,肌张力正常,四肢腱反射对称引出,深浅感觉检查未见明显异常,左上肢指鼻欠稳准。检查结果:(1)头部 CT(发病后 4h):右侧丘脑出血破入侧脑室及第三、四脑室(见图1);(2)经颅多普勒彩超(TCD)(2010年5月19日):双侧大脑中、前动脉可探及多条血管,考虑为新生血管;双侧大脑中动脉血流速度代偿性增快;双侧颞浅动脉代偿性增快,右侧为著,符合烟雾病改变。颈动脉彩超:双侧颈内动脉管径细,右侧为著(结合病史和TCD检查,考虑烟雾病后继发性改变)TCD所见考虑右侧为搭桥术后改变。(3)磁共振脑血管成像(MRA)(2010年5月21日):双侧颈内动脉颅内段、大脑前、中动脉、右侧大脑后动脉重度狭窄;右侧椎动脉改变,考虑先天变异;左侧基底节、放射冠区异常血管影,考虑 Moyamoya病可能性大(见图2、图3)。综合患者头部MRA:双侧颈内动脉末端闭塞,右侧大脑中动脉及大脑前动脉完全闭塞未显影;左侧颈内动脉、大脑后动脉末端闭塞,末支血管严重增生形成烟雾状血管;结合经颅多普勒彩超检查考虑:患者 10岁时行手术,术式为右侧颞浅动脉与大脑中动脉搭桥术,术后血管已闭。后于5月26日复查头部CT:右侧丘脑出血,三、四脑室及侧脑室内血已吸收完全,于2010年5月31日好转出院。

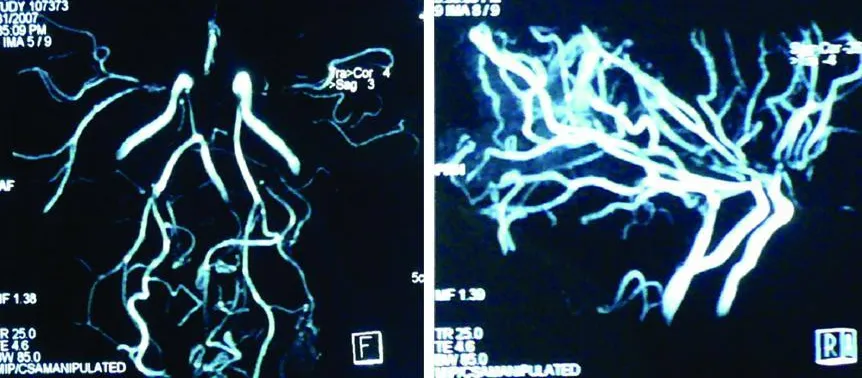

例 2:患者女儿(后代仅此一女),10岁。2007年因“哭闹时右侧肢体活动不灵”于我院行经颅多普勒彩超及颈动脉彩超(2007年1月29日)考虑烟雾病,后继续行磁共振脑血管成像(MRA)(2007年1月31日):双侧颈内动脉起始部与双侧大脑前、中动脉交界处血管狭窄、中断,双侧大脑后动脉间血管紊乱,考虑为新生血管(见图4)。已于 2009年于北京三零七医院行双侧贴敷术(具体术式不详)现已无症状

2 讨 论

查阅相关文献,烟雾病主要病变为 Willis环的主要分支(包括双侧颈内动脉末端)严重狭窄或闭塞。其病理改变为血管内膜明显增厚、内弹力层弯曲、间质萎缩变薄、血管壁上出现附壁血栓及脂质沉积现象。本病有两个发病年龄高峰:4~10岁、40岁左右。现将烟雾病分为 4型:短暂性脑缺血发作(TIA)型、脑梗死型、癫痫型和出血型。95%儿童以脑缺血为主要表现[3],成人以脑出血为主要表现。出血原因与畸形血管的玻璃样变性、血管壁纤维坏死、局部血管壁薄弱、粟粒性微小动脉瘤及血液动力学改变所导致的畸形血管内压力增高、负荷加大有关。因成人烟雾病多以双侧颈内动脉虹吸部及大脑前动脉、大脑中动脉起始部严重狭窄或闭塞,伴脑底异常团块状血管为特征,故出血多累及颈内及大脑前中动脉供血区多见。

MRA可显示烟雾病受累血管病变程度及侧支循环情况,具有不需造影剂、无创伤的优点,但由于MRA利用血液快速流动成像,在血管狭窄部位易出现信号丢失,故易将血管狭窄误认为闭塞,且对继发形成的微小动脉瘤显示效果较差;DSA检查可准确显示病变血管、异常血管网、侧枝循环情况及有关的动静脉细节,并以此将烟雾病分成 6期,为血管重建手术提供准确依据,至今 DSA仍作为诊断脑血管病变的金标准[4]。

图1 患者头部 CT(发病后 4h):右侧丘脑出血并破入侧脑室及第三、四脑室;图2 双侧颈内动脉末端闭塞,右侧大脑中动脉及大脑前动脉完全闭塞未显影;左侧颈内动脉、大脑后动脉末端闭塞,末支血管严重增生形成烟雾状血管

图3 椎基底动脉末端及左侧大脑后动脉严重狭窄,末支血管严重增生形成烟雾状血管影;右侧大脑后动脉完全闭塞未显影

图4 双侧颈内动脉起始部与双侧大脑前、中动脉交界处血管狭窄、中断,双侧大脑后动脉间血管紊乱,考虑为新生血管

本病日本多见,其发病可能与遗传和环境因素有关,约6%~10%的病例呈家族性发病,其遗传模式为多基因遗传。与散发 MMD相比,家族性MMD患者中女性更多见,其发病年龄更低。国外学者已通过全基因组扫描定位研究定位了部分基因:人类染色体第 3p、6q和 17q位点及 8q23和 12p12位点均存在该病的遗传连锁现象;其中 3p 24.2-26、8q23基因位点与家族性MMD显著相关;而 12p12基因位点可能与家族性MMD相关。

2006年韩国学者 Kang等[5]提出:血管损伤后人体修复程序激活,平滑肌细胞向受损血管迁移并对其增生修复是烟雾病发病的重要原因;而在修复过程中最重要的两个关键酶是金属蛋白酶(MMP)[6]和金属蛋白酶组织抑制剂(TIMP),二者作用失衡致平滑肌细胞过度增生、血管内膜增厚,烟雾病发生。进一步比照基因定位图谱后发现:LTIMP4及TIMP2所在的基因位点分别与家族性 MMD 3p24.2-26及 17q25基因位点存在部分重合,这更证明家族性烟雾病存在相关基因位点,且为多基因遗传;最终对其行单核苷酸多态性标记基因组扫描研究后 Kang等认为:TIMP2基因启动子 418位点的G/C杂合子可能即是家族性烟雾病的易感基因。

该患者两次脑出血均为右侧丘脑出血,结合患者症状、体征及辅助检查结果,考虑为右侧丘脑穿通动脉(为大脑后动脉属支)出血,其女儿头部MRA示双侧大脑后动脉间异常血管网(见图4);像该组累及后循环系统的烟雾病病例少见。综上,该例患者其女儿烟雾病已诊断明确并已行手术治疗,表明该组病例为家族性 MMD。

家族性烟雾病是一种多基因遗传病,其易感基因尚未明确定位,因此,全面深入研究并准确定位家族性烟雾病所有相关基因,明确家族性 MMD的病因、发病机制及遗传学特征,以指导临床预防及治疗工作,是今后我们的研究重点。

[1]张正善,段 炼.家族性烟雾病相关基因的研究进展[J].中国微侵袭神经外科杂志,2008,13(1):43-44.

[2]张 戈,马廉亭.烟雾病的外科治疗进展[J].实用医院临床杂志,2009,6(4):1-2.

[3]马秀伟,陈 军,张月华,等.儿童烟雾病临床及影像学特点[J].临床儿科杂志,2008,26(2):92-95.

[4]刘 君,于学英,陈亚亮.烟雾病的临床特征及头颅 MRA和 DSA分析[J].首都医科大学学报,2008,29(4):508-511.

[5]Kang HS,K im SK,Cho BK,etal.Single nucleotide polymorphisms of tissue inhibitor of metalloproteinase genes in familial moyamoya disease[J].Neurosurgery,2006,58(6):1074-1080.

[6]许宏伟,杨期东,刘晓英,等.MMP-2/9与脑出血后脑水肿的关系探讨[J].中风与神经疾病杂志,2004,21(4):295-297.