对农村医疗卫生服务网底的伦理现状研究——基于北京市 H区的实地观察分析*

2010-09-17王晓燕吕兆丰彭迎春

王晓燕,吕兆丰,彭迎春,彭 炜

(首都医科大学卫生管理与教育学院,首都卫生管理与政策研究基地,北京 100069)

首都医科大学课题组采用目的抽样原则,在北京市选取 H区作为调研现场,在综合考虑村落历史、经济、文化发展水平的基础上,从 H区抽取 C乡、B镇、Q镇三个乡镇,分别于 2009年 7月和 2009年 12月,先后两次进入 H区进行实地观察和访谈研究。其中,2009年 7月 20日至 8月 3日,在上述 3个乡镇内共选取7个村,采用非参与式观察与实地访谈相结合的方式,对 106位村民和 9位村医进行深入观察和访谈;2009年 12月课题组再次赴H区进行实地访谈,在上述3个乡镇内共选取 33个村卫生室,采用事先拟定的半结构式访谈提纲,在每个村卫生室内选取 1名村医进行实地访谈,共与 33人进行了访谈。本研究共历时21天,对北京市 H区的 3个乡镇 40个行政村的106位村民和 42位村医进行了实地观察和个人深入访谈,使我们对农村医疗卫生保健现状有了比较深入的了解,对其中伦理关系的特殊性有了比较全面的认识。

1 在血缘地缘中建构的伦理关系

社会性是人区别于动物的最显著的特征,而社会性的基本内涵就是人们在生产生活中形成的各种关系,这种关系不是脱离它所处的环境而独立存在的。H区地处华北大平原北部,燕山山脉南部,向内蒙古高原过渡的地区。目前,该区有汉族、满族、蒙古族、朝鲜族等 25个民族。当然,在观察中我们也发现,虽然这个地区民族构成较多,但占人口 95%左右的汉民族在与其他少数民族的融合过程中,汉民族的文化习俗、血缘观念和伦理道德深深影响着其他民族的文化并成为主流。在这样的地理环境和人文环境中,在崇山峻岭、长城内外、丘陵平原散落着 292个行政村,而为这里的村民进行公共卫生和基本医疗服务的村医同时也是生于斯长于斯的村民,他们与本村和周围村落中的村民有着因血缘地缘乡情亲情而产生的错综复杂的特殊人际关系和道德关系。台湾学者黄建中先生在《比较伦理学》中认为伦和伦理就是“伦谓人群相待相倚之生活关系”,“伦理者,群道也”。[1]因此,可以说一个村医的生活场景,实际上使他置身于家庭婚姻道德、公共场所道德和医务职场道德三种道德关系之中。

1.1 家庭婚姻道德关系中的村医

在本次观察和深入访谈中我们发现,中国传统的道德观念在村落中深入人心,一些村子组织宣讲传统道德礼仪;H区人口 32万,2009年区里仅《弟子规》就印刷发放了 16万册。尽管 H区的村落形成因为地处长城南北而有其特殊性,但农耕生活仍然是这里的生活写照,村民们安土重迁,一个村子一般由一两个或三四个姓氏(被称之为大姓)组成,人们交往的局限使得村中或附近村中不同姓氏间结成婚姻关系,从而也形成了一个相互间或亲或戚的亲缘网,形成了人们深厚的宗族血缘观念和家庭婚姻观念。由血缘地缘关系而派生的亲缘关系网,也决定着在村落生活中彼此的远近亲疏关系。

1.1.1 村医本人就是村落家庭婚姻纽带上的一员。

本研究观察和访谈的42位村医全部已婚,其中有 32人是所在村中的大姓,另外 10人虽然不是村中的大姓,但有 8位村医配偶的姓氏都是村中的大姓。可以说,村医和村民之间或亲或戚,是一种“血浓于水”的关系。

1.1.2 村医本人也在村落中享受着亲情乡情带来的温暖。

本研究观察和访谈中在被问及“谁是温暖人生的人”时,无论村医和村民绝大多数都选择家人和亲戚,由于村民与村医多为亲戚关系,所以,这种相互间密切而广泛的亲缘关系也使村医在村落中会感受到亲情给予的温暖。

1.3.3 村医能够成为村医也是基于血缘亲缘对他们的选择和认可。

本研究观察和访谈的村医基本上是上世纪六、七十年代由大队推荐的赤脚医生,而他们之所以被推荐为医,除了出身好、政治可靠、聪明好学外,也和村中同宗大姓的支持与选择分不开。

1.2 公共道德关系中的村医

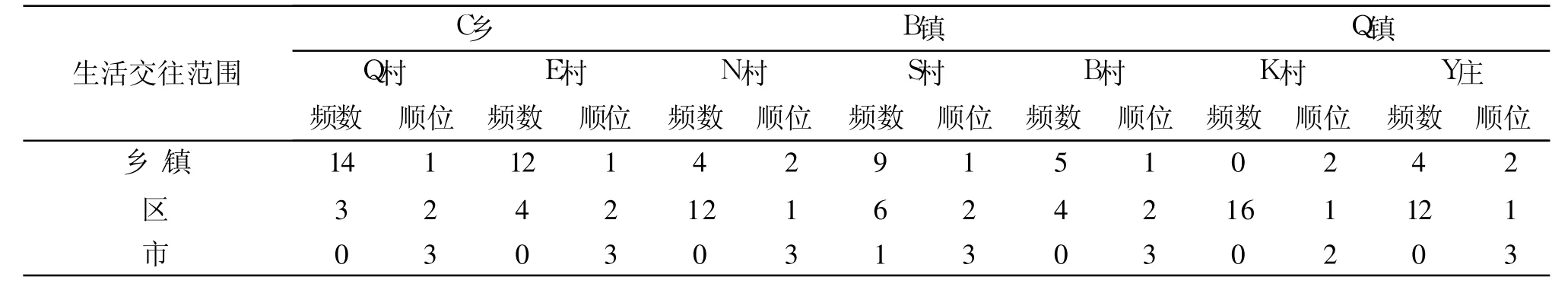

在实地观察中我们发现,村医和村民生活活动的范围基本上是在本村,其次是乡镇或者区,而距离最远的北京市区是他们最不常去的地方(见表1)。

表1 村民最经常去的地点

这种情况村医亦然。在访谈中有的村医甚至讲有一二十年没有去过北京城了,就是区里一般也不去。交往空间的相对狭小,使村医和村民在世世代代生活的村落中,彼此非常的熟悉熟知。也可以说在村落中生活,公共场所和家庭场所分的并不像城市那样泾渭分明,公共空间和私人空间边界并不明确,在 C乡 Q村观察时我们发现,这个村真的达到“夜不闭户”的程度,邻里之间生活上可以互通有无,“不见外”是相互关系密切的表现。在这样的生活环境中,村医的行为举止可以说基本都在村民的视线之下,不仅村医公共道德的言行村民一清二楚,就是村医的个人及家庭隐私也很难在这样的环境中不为人所知。

1.3 医务职场道德关系中的村医

我们知道,在村落中生活,人和人之间会发生多种交往形式,发生各种各样的关系,这些关系使村医置身在一个基于地缘而成基于血脉流延而就的血缘地缘藤蔓网中。使村医与村民相互间在家庭婚姻生活领域和公共场所之中都产生了密切的联系和关系。而在这种熟人村落中行医所发生的职场道德关系就必然有它自身的特殊性。

1.3.1 村医亦医亦农的身份。

村医在村落中生活实际上有两种身份,亦医亦农。因此,一个村医与村民所发生的联系是多渠道的。本研究的两次观察和访谈,分别是盛夏和严冬。我们发现村医与村民有着相同的作息和劳作时间,夏天,村医通常早上 5点左右起床,先去干农活及家务,7点左右用早餐。然后 7:30左右到卫生室上班;下午 16:30至 17:00下班;冬天通常 8点才起床吃饭,9点左右上班,中午 11:00至 14:00之间午休,下午 15:00至 16:00开诊,下午 16:00之后停诊,所以在与农民过着相同的饮食起居生活中,作为医生,他的职业生活是通过行医等活动与村民发生医患关系;作为农民,他又通过种菜、种庄稼、养殖等与村民产生各种交往。

1.3.2 村医无边界的行医场所。

在观察中我们看到,村卫生室设在村子中,有的卫生室有围墙,有的设在村委会或者路边且没有围墙。而且,村卫生室并不像城市的医院那样有严格的上下班制度;另外,村医因为就在村子中居住,所以其行医场所有时会在自己的家中。比如,夜里村民病了,离村医家近离卫生室远,病人会到村医家中诊治;或者村民在家有病卧床不起,村医就会到村民家中去治疗。

1.3.3 村医的多重身份使其对职业品行有着更高的要求。

我们知道,医德作为一种职业道德,它的具体道德要求是由其所承担的职业责任、服务对象、服务方式和服务方法以及服务达到的效果决定的。村医身处农村医疗卫生服务体系的网底,肩负着村落中公共卫生服务和基本医疗服务,[2]他所服务的对象是与他有着血缘亲缘地缘关系的村民,服务方式和服务方法因村民的需求而必须一专多能、方式灵活,等等,这些具体的职业道德要求让村医的职业形象与村民的就医选择紧密相联。

2 在亲情乡情中展示的伦理现状

村医的职场道德要求也由于他在村落中的多重角色身份而使道德关系处于一种多维关系之中,村落文化的滋溉使他在道德抉择上不可避免地受中国传统道德观念即由“亲亲之爱到泛爱众”的影响。而这种影响在有着基于血缘联系的世世代代彼此熟悉的环境中,就形成了村医与村民间的彼此信任,这也是一个村医能够几十年坚持为村民服务的道德根基。也可以说,村落的熟人社会以及熟人社会的各种组织都实际上构成了对村医不道德行为的一种下意识的约束。而且村医们也往往会对自己熟悉的人和安身立命的环境产生一种切身的责任感。

2.1 医德情感以血缘地缘为基础

在村落中生活的村医,他与每天遇到的村民之间有着血缘亲情关系,他与村民的道德情感不是学医从医以后才培养起来的,而是从出生到步入职场就在相对封闭的村落中慢慢产生并逐步加深的,同时又由于血缘亲情纽带的联系而稳固。

在访谈中我们了解到,无论是村医还是村民,每年都有一笔为村中的人际关系所出的必不可少的份子钱,大家会在村子里婚丧嫁娶的仪式中相聚共叙并且加强互相间的亲情。在这样的文化氛围里,村医的言行举止无需卫生行政部门或者学者们去规范。在观察中我们很少或几乎没有看到村医在村卫生室穿着白大褂工作以显示其身份,他们穿着家常的便装,使用村民熟悉的乡语村言、肢体动作,在默契融洽的环境中为村民看病,缩短了医患的情感距离。可以说,在村落中的医患之间是一种基于“血浓于水”的关系,他们彼此亲近、感情基础深厚。在观察和访谈中,在问到村民是否愿意与村医聊家常时,有45.3%的村民表示愿意和村医聊天;有53.8%的人表示因为村医比较忙,自己家距村医家比较远,没有机会聊天;只有一位村民表示不愿意与村医聊天(见表2)。

表2 村民是否愿意和村医聊家常

实际上,在观察中我们看到,医患之间的聊天,不仅仅是家长里短,有的村医针对村民的心理问题,在村卫生室的墙上张贴道德箴言,有针对性的进行规劝和心理疏导;在观察中我们还发现,有时村民会端着一碗菜或拎着一些水果来找村医聊天,围绕着“今儿中午吃什么”的话题,村医也会就饮食和健康与村民进行沟通。

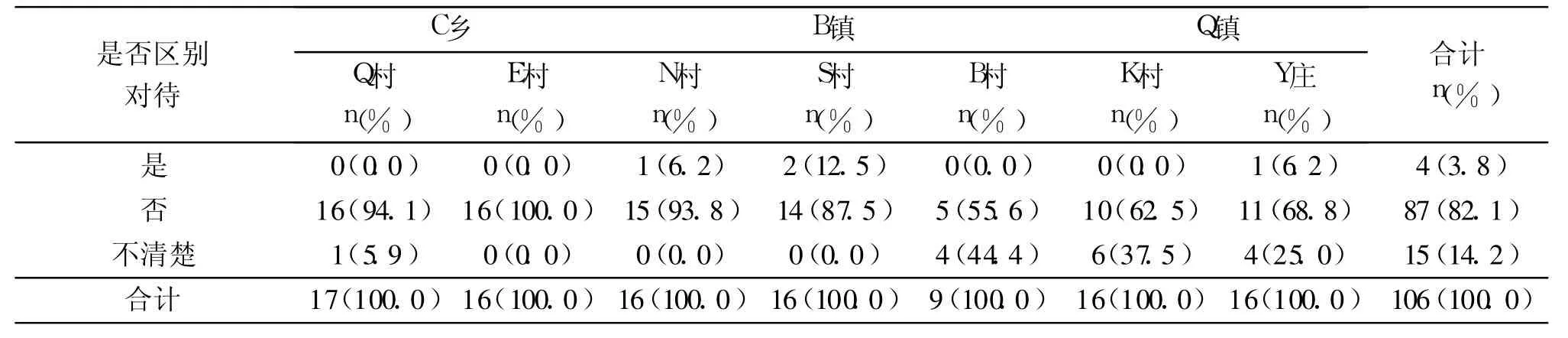

另外,村医与村民之间这种深厚的情感关系使医患关系成为一种人际平等关系,这种人际的平等体现在村落中盘根错节的血缘宗亲关系,深深影响着村医的行医行为,使他们在村落中相对松散的社会组织结构中不会因村民的社会地位而区别对待(见表3)。

表3 村医提供医疗服务时对村民和村干部是否区别对待

在这样血缘情感交融、人际关系平等的环境中,村医与村民因情而生义。当然,村民对村医,也是“一方有难,八方支援”,在实地观察中我们发现,对年老体衰的村医,为了让他能够拿到国家给村医每月800元的补助,以养家糊口,容许他年过六十继续为医,因为“那是我兄弟”;对家中缺少劳动力的村医,村民们会帮他耕作;盖房子时,村民们会出工出力,因为“都是当家子,分那么清干什么!”

2.2 医德义务与责任以血缘地缘为背景

我们知道,凡有人群的地方,就必然有义务存在。义务是一个人对社会、国家、家庭和他人应履行的职责。在现实生活中,一个人要履行三种最基本的义务:法律义务、职业义务和道德义务。三种义务相互联系又相互补充。前两种义务与权利密切相关,后一种义务则与基于人的道德情感、观念所做出的奉献相关。对服务于村落村民的村医来说,法律义务和职业义务在卫生行政部门的文件及法律法规中有明确规定,就是基本医疗和公共卫生服务。在第二次实地访谈中,我们对 33个村卫生室的基本医疗和公共卫生服务情况进行了调查,发现作为一名村医他所承载的法律义务和职业义务并不轻松,因为一个村落一般就一个村医,大的村落也就是两到三个村医。面对如此繁多的服务内容,仅靠村医履行法律义务和职业义务是不够的,还必须在其中履行更多的道德义务。虽然说一个熟人社会以及熟人社会的各种组织都实际上构成了对人们不道德行为的一种下意识的约束。但是对一个为村民的健康保驾护航、负有多种义务、医学知识又不对称的村医来说,履行道德义务更凸显其重要性。

在观察和访谈中我们看到,有的村医几十年服务乡里,风里来、雨里去,从青衿之岁到白首之年,做到了“凡为医者,遇有请召,远近必赴”;村医对有病求救者,可以做到随叫随到,不分寒暑昼夜。这方面仅仅是从履行村医的职业义务来说,每个月 800元的乡医补助和他要承担的职责来说,待遇低是不争的事实,如果从职业义务是要求义务和权利对等出发,那村医就不可能这样尽职尽责的为村民服务。在观察中我们看到有些村医住着高大的瓦房生活富裕,但基本上是他除了做村医还有做别的营生的收入;虽然大多村医在亦医亦农的生活中保持村里中等或者中等偏上的生活水准,但仍有村医的生活简单甚至贫穷。但是,村医们对自己熟悉的且有着血缘宗亲关系的村民和自己安身立命的村落环境有一种切身的义务责任感,这不能不说明道德义务中的使命感和责任感在村医履职中发挥作用,也正是这种道德义务感贯穿于大多数村医的执业行为之中,在城市中大医院因医患关系紧张而使医患纠纷频发并成为社会热点问题的时候,农村的医患关系和谐和互信不能不令人深思。

2.2.1 医德关系中的相互尊重。

在村落中,由于农耕文明的长期流延,使村民对“家”有深深的依恋,它是一个人努力奋斗、辛勤劳作的动力和源泉。也正因为此,村民比较喜欢拟家庭化的求医问诊方式,喜欢家人陪伴自己在熟悉的环境中就医。于是,村医作为能够满足村民这种就医倾向而结成的医德关系是放松但又彼此尊重的关系。放松是因为血缘地缘产生的亲情人情、世交世故使彼此准确无误的了解对方及对方的社会关系。在这种深知的基础上,尊重体现在一旦村民选择了村医,医患之间就会共同信守一个规范,这就是在整个诊疗过程中的共同参与。在访谈中,有 67.9%的村民认为村医通常是与村民共同商量确定治疗方案的(见表4)。从表中我们可以看到在诊疗过程中医患之间基本上是相互尊重、共同参与的。

表4 村医的诊疗模式

2.2.2 医德关系中的相互信任。

在村落中共同生活的村医与村民,由于他们同根同源,使他们用彼此熟悉的方言和口语进行无障碍沟通,用彼此接受的方法进行诊断治疗。同时,在村落中的医疗场所或是卫生室、或是村医家中,“生活空间”和“医疗空间”没有形成对峙,因此能让病人产生安全感,[3]所以,村落中的医患关系是彼此信任的关系。这种信任在村落文化的特殊环境中有着它特别的内容。

首先,村民看病可以赊账打折。[4]在村卫生室的观察和访谈中,我们发现村民看病赊账打折是时有发生的,赊账最多的卫生室已经达到 1万多元,当然,一般到每年秋收后村民在卖了粮食和果品等有了收入后会主动去还账,但也有特别困难的村民多年还不起账,有的人都去世了,钱也永远收不回来了。对此,村医说,“都是本乡本土的,哪能见死不救呢?”另外,遇到经济困难的村民,看病医疗打折就不可避免,针灸一次 10元,只收 5元;入户输液 15元,只收 10元等等,这种灵活的收费方式的确帮助了困难村民的就医,也在一定程度上提高了农村医疗的可及性。

其次,可以忽略执照和资质。本次观察的 106名村民中,有 83人知道村卫生室的村医有乡村医生执业证书(或者乡村医生行医资格证书),但仍然有 23人表示对此不清楚或者不关注,这反映了乡村自古以来的村医行医的传统。在观察中我们发现,有的老中医,没有取得乡村医生执业证书,按照规定就不能行医了,可这并不妨碍远近几十里的村民找他看病;还有的村医,没有中医资质,但是却被评为北京市的优秀乡村医生(中医),而且是 H区唯一的一个,奖牌放在她的诊桌上,也没有见哪个村民对此提出疑问。

最后,可以宽容医术不精。在观察中,我们看到有的村医医术浮浅,每天也就是量量血压,卖点药。在访谈中,有81.1%的被观察村民认为村医也就是能看头疼脑热等常见病。这表明虽然一些村医医术并不精湛,但是,由于彼此熟悉,就医方便,所以,村民从某种程度上对村医的医术采取了宽容的态度。[5]

[1] 黄建中.比较伦理学[M].济南:山东人民出版社,1998:21,25.

[2] 中共北京市委,北京市人民政府.中共北京市委北京市人民政府关于推进北京市农村基本医疗卫生制度建设工作的若干意见[Z].京发[2008]5号.

[3] 杨益群.再造“病人”:中西医冲突下的空间政治:1832~1985[M].北京:中国人民大学出版社,2006:392.

[4] 张旭平,吕兆丰,王晓燕,等.村落文化境遇中的乡村医生——北京市 H区村落实地观察个案研究[J].中国医学伦理学,2010,23(3):60-62.

[5] 王晓燕,吕兆丰,彭炜,等.北京市 H区村落医患关系的实地观察研究[J].中华医院管理杂志,2010,26(1):50.