第二语言学习策略的应用性探析

——以语言的输入、互动和输出为例

2010-09-11王露芳

王露芳

(广州工程技术职业学院,广东广州510075)

第二语言学习策略的应用性探析

——以语言的输入、互动和输出为例

王露芳

(广州工程技术职业学院,广东广州510075)

本文拟从理论的角度,围绕Chomskey,Krushan,Gass,和Swain等学者的观点,结合笔者的学习体会,对这三个方面逐一作了分析和讨论。

语言学习;输入;互动;输出

在语言学习和语言习得的过程中,语言输入(input)、学习互动(interaction)和语言输出(output)是三个十分重要的方面。本文拟从语言输入为起点,结合语言学习的互动以及语言输出的重要性,从纵向的角度对这三个因素在语言习得中的功能作一剖析,从而使读者不仅能对这三个因素中每一个因素有一定的了解,而且对它们之间的相互关联也有较为清晰的理解。只有当我们很好地理解了这一点,我们才能很好地搞好我们的语言学习。

一、语言输入

“输入”这一术语原指计算机信息处理过程中被植入的信息。在语言学习中,语言输入指学习者得到的各种语言内容。如:词、词组、短语、句子、以及段落等。在实际生活中,无论对机器还是对人,输入的可接受程度是有一定的限制的。一旦超过了其可接受的程度,输入的信息就会受到阻挡。为此,Corder(1967)对“得到的语言输入”和“接受的语言输入”作了区别,前者被称为“input”,后者被称为“intake”。Corder认为只有后者对语言学习才是有意义的。此后,不少学者在这一领域中相继提出自己的新看法(Chaudron,1985;Liceras,1985;Gass,1988;MacWhinney,1989;Day and Shapson,1991)。其中,Gass的论述相当深刻,对语言学习和语言教学来说有很大的启发性。Gass将语言输入的接受演变到语言输出的产生的整个过程分为五个阶段:

1)得到的语言输入(Apperceived Input);

2)理解的语言输入(Comprehended Input);

3)语言接受(Intake);

4)知识的结合(Integration);

5)语言输出(Output)

根据Gass的这一模式和Corder所提出的相关见解,我们可以知道学生得到语言输入不一定全部都能被他们所接受,因为这和学生的认知能力和他们已有的知识范围相关。如果学生得到的各种语言输入不能很好地被接受,那么,这五个阶段中的最后两个阶段就不能很好地发挥功能。语言学习就易失败。这也说明为何西方一些语言研究者反复提出可理解的语言输入,并强调它们在语言习得过程中,对学习者的重要意义(Krushan,1977,1981,1982;Krushan and Terrell,1983)。

不少研究者发现(Ferguson,1971;Hatch,1983)在语言交际中,不少教师和母语使用者在和学生交谈过程中对语言输入作不少改变,尽力保证其可理解性。这从下表中可以得到一定的启示。

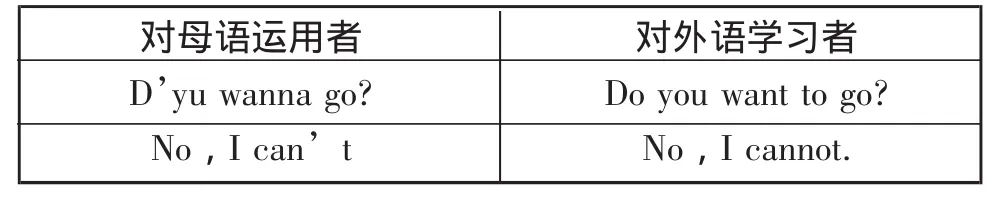

表(1) 母语运用者对母语运用者和对外语学习者之间的不同表达方式(举例)

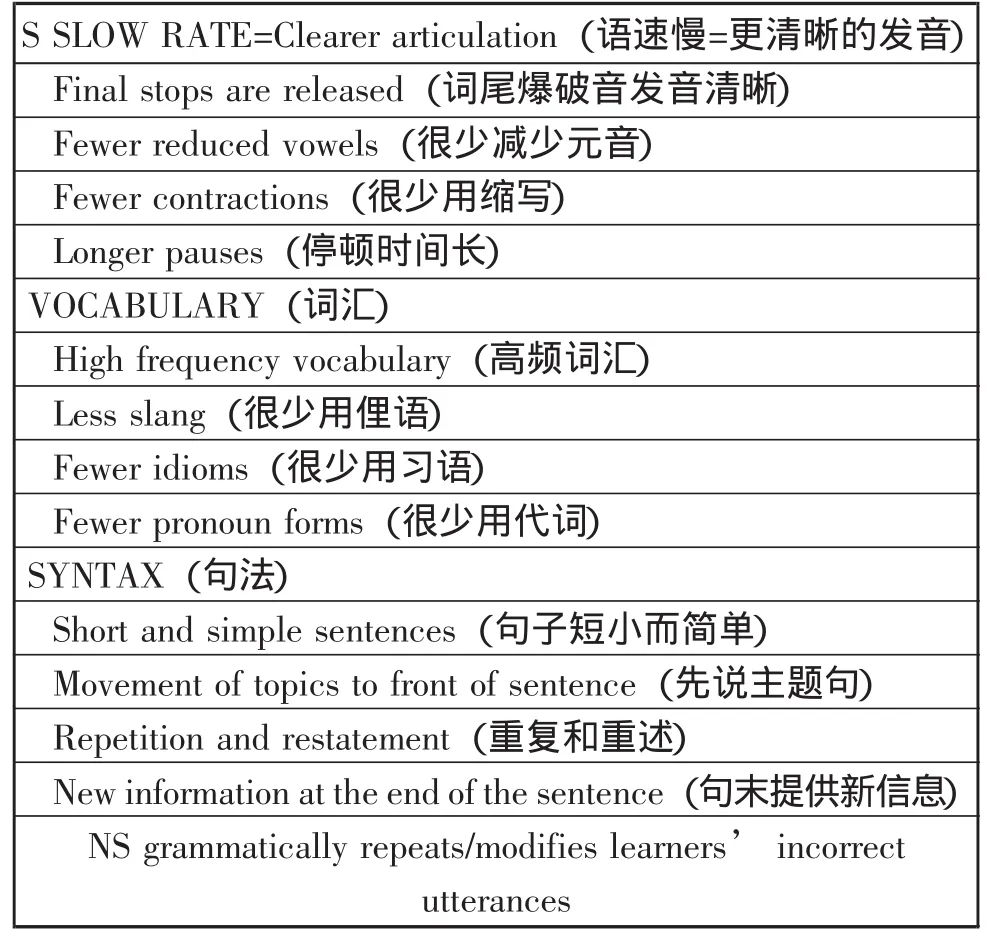

表(2) 母语运用者对外语学习者不同表达方式(小结)

(母语说话者在语法方面重复并纠正学习者不正确的话语)NS fills in the blank for learners’incomplete utterances(母语说话者对学习者不完整的话语进行补充)DISCOURSE(语篇)NS gives reply within a question(母语说话者对问题作出回答)NS uses tag questions(母语说话者使用反意疑问句)

NS offers correction(母语说话者给出正确的形式)

Source:Adapted from Hatch(1983)(来源:改编于Hatch,1983)

很清楚,母语使用者在对非母语使用者交谈时,爱用正规的句子,爱把语言表达得清楚,因为非母语者的语言能力不如母语使用者,所以,只有使语言简单、清晰、易懂才能使双方的谈话得以进行。然而要想单纯地依靠可理解的语言输入来达到语言习得,这一做法并不完全可靠。不少语言学家对此有所论述(Sharwood Smith,1986;White,1987;Ellis,1990,1991)。Gass(1988)指出语言学习者需要的不完全是可理解的语言输入,而是理解了的语言输入,因为前者重在讲话者一方(教师或母语使用者),后者才正真地作用于学习者自身。但不论是Gass的论述,还是Krashen的理论,他们都没有从语言习得的角度来探讨可理解的语言输入和语言运用两者之间的功能和紧密关系,也没有对之作清晰的阐述。所以,笔者在本文中也需从互动这一方面(即:教师和学生间的语言活动)来表明这一环节在语言习得中的重要性以及如何帮助学生提高这一能力。

二、双边互动

(一)理解。成功的交流关键在于理解——自己理解别人和别人理解自己。不能很好地理解是语言交流中的一个典型困难。那么,哪些因素可以决定可理解性呢?

首先,母语说话者对非母语说话者的发音要有很好的鉴别能力。同时,非母语说话者的语言调整能力也十分重要。学习者可以通过恰当的词汇和连接方式来进行理解,从而获得对方的语意。这可以从下面一封非母语说话者写给母语说话者的信中看出。由于受汉语思维干扰,尽管信中大部分句子的句法结构完整,但仍不易理解。

Dear:

I’m very glad to receive your good request about expending for language.I looked it hardly and found that late.

I want to obtain publications which will help me to finish my formations in English or technological knowledge.

Many times I wrote over without best answer was obtained.With that discriminate area,I have disjointed several forms.

So,I ask a place to follow research learning,or,your useful publications.I prefer to change my present job,so,all you’ll do must be welcome.I’m interested in world food program,or,in a field where research,campaigns are useful.

Thanks.

信的第一段文章语法正确,但语义不清。什么原因呢?主要是词汇选择有问题,如expending,language,hardly。这些词不能正确地传达写信者的语意。此外,信的第三段第一句中:Many times I wrote over without best answer was obtained,尽管第二个从句的语法是错的,但作者所表达的语意不难理解——“没有得到好的答复”。然而,第二句则不同了。它语法正确,但使用的单词不恰当(尤其是discriminate和disjointed),语意难以理解。所以,选择恰当的词汇对正确的语意表达是十分重要的。

关于理解的第二个方面就是非母语说话者的理解能力。人们在交际活动中依靠多种形式帮助理解,其中最为常见的一种就是“暗示”(信息提示)。在面对面的谈话中,肢体语言(如点头、眨眼)或语气词(uh,huh,yeah)等都能达到这一作用。

Gass&Varonis(1984)发现母语说话者对非母语说话者的言语听得越多,理解就越容易,因为(1)对特定的非母语说话者的熟悉程度,(2)对非母语的话语的熟悉程度,和(3)对话题的熟悉程度,都可以帮助听者很好地理解讲话者的语意。

虽然母语说话者和非母语说话者在交际活动中会碰到不少困难(理解困难),但一旦他们注意了困难产生的原因,他们就会有一定的办法予以解决,帮助语言学习的健康发展。

(二)互动。当流利的谈话被打断时,说话者通常通过提问来进行修补,如:“You’ve said a lot.What is it about?”或者是在交流中寻求帮助,如:“Could you spell one of those words for me?”。换句话说,人们会对没有理解的部分进行提问。这种提问可以使谈话得以继续,而且使交流处于一种平等关系的状态。它能把由一方或双方口误而中断的谈话引导到原先的状态。

正如人们所看到的一样,在与非母语的说话人进行的交流活动中,说母语的人不仅需要调整言语的形式,而且对谈话本身的结构也要做一定的调整。Long(1980)指出在有非母语说话人参与的谈话活动中,母语说话者的某些句子结构会有变化。例如:确信检查(Is this what you mean?),理解检查(Do you understand?Do you follow me?)和要求解释清楚(What,Huh)。这会帮助那些习得不到位的非母语说话者更好地理解谈话的内容。说话人对话语的调整(无论是无意的或是故意的)帮助了非母语者理解对话的内容,从而减轻了他们在交流活动中的负担。

但我们不能错误地认为理解和习得是一样的。一般来说理解是指一个单独的事件,而习得是指一个持续的状态。

三、语言输出

我们已经讨论了输入的概念,也讨论了习得不到位的非母语说话者参与的对话活动,最后还有一个概念需提及一下,那就是充分理解的语言输出。

单独的信息输入有时能帮助人们理解词汇的含义。当人们听到“dog,bit,girl”这几个词时,不管其顺序如何,人们基本知道是“狗咬了女孩”而不是“女孩咬了狗”。同样,如果听到一个句子“This is bad story”,人们也会很快地把缺少的冠词补进去。

但对语言输出而言,情况就不一样了。人们会强调词序。这就使学习者必须从语义处理而转向句法处理了(Swain,1985:249)。Swain最初的研究对象是浸入式二语学习的儿童,他们在浸入环境中明显地缺乏产出性语用能力。这样,Swain提出了信息输出在二语习得过程中的重要作用。

充分理解的输出是指学习者不仅需要传送信息,而且要准确地、恰当地、连贯地传送(Swain,1985:249)。在对此概念的最近一次解释中,Swain指出能理解的输出可能会要求学习者在学习过程中把语义的、无限的、非确定的、或理解中比较流行的策略处理转换为能精确地输出信息而需要的语法处理。因此,信息输出的方法在语言的句法和形态的发展中能拥有很大的潜在作用(Swain,1995:128)。

那么,哪种输出方式对学习能起到积极的作用呢?一般来说,以下四种输出方式对语言学习能起重要的作用:

(1)对目标语结构和意义的“测试假设”;

(2)证实这些假设的重要信息反馈;

(3)促进中介语产出的自我发展;

(4)强调以意义为基础到以句式为基础二语表达的转变。

Izumi,Bigelow,Fujiwara,and Fearnow(1999)专门研究了信息输出的显著功能,并对这一假设作了部分的支持。他们指出在认知和语言需求之间需保持平衡。特别是当被测试者得到的是书面语的输入,并要求对重述能起关键作用的词划线时,情况更是如此。

四、结束语

由于篇幅有限,这四种方式就不在此作具体细述了。但要把第二语言学好,科学的策略是很重要的。策略要有理论指导,只有从理论对其原委了解清楚,那么一切工作就好做了

[1]Chaudron,C.1985.A method for examining the input/intake distinction.In S.Gass and C.Madden(Eds.):Input in Second Language Acquisition.Rowley,MA:Newbury House Corder,S.P.1967.The significance of learners’errors.IRAL 5:161-170.

[2]Day,E.and S.Shapson.1991.Integrating formal and functional approaches to language teaching in French immersion:an experimental study.Language Learning 41:25-50.

On the Practicability of the Second Language Learning Strategy——Taking the Input,Interaction,and Output As Examples

Wang Lu-fang

(Guangzhou Institute of Technology Guangzhou,Guangdong 510075)

This paper focuses on the theoretical viewpoints of Chomskey,Krushan,Gass,Swain and some other scholars.Combined with the author’s own learning experience in recent years,each of these three aspects is analyzed and discussed with the hope of giving the teachers and researchers a revelation in the field of language teaching.

Language learning;Input;Interaction;Output

H318

A

1008—6772(2010)04—0167—03

2010-7-7

王露芳(1969-),女,江西上饶人,广州工程技术职业学院讲师,研究英语教育。