媒体与中国药品安全规制改革①

2010-09-07孙敏

孙 敏

(东北财经大学 产业组织与企业组织研究中心,辽宁 大连 116025)

媒体与中国药品安全规制改革①

孙 敏

(东北财经大学 产业组织与企业组织研究中心,辽宁 大连 116025)

中国的药品安全规制改革已经历时 10多年,但是效果并不令人非常满意。本文建立一个制度选择模型,分析了制度供需方对药品安全规制制度安排结果的影响,尤其分析了媒体如何影响制度的供给和需求因素,从而最终影响中国药品安全规制改革。

媒体;药品安全规制;制度选择

自 Stigler[1]以来,经济理论通常认为规制受到狭隘利益集团的控制。然而,如 Stigher本人和其他学者[2][3]意识到的那样,这个结论关键依赖于不知情的选民占据很大一部分比例。这个假设的基础是Downs[4]提出的所谓“理性无知”,他认为,选民不愿意靠自己投资获得这样的信息是理性行为。因为就影响公共政策结果而言,这样做的收益对单个选民极其微小,而对选民来说了解相关问题需要的成本则太高。

然而,媒体可以通过两种方式减少选民了解信息的成本:一是媒体搜集、核实并总结信息,消除了与搜集对社会有益信息相关的集体行动问题;二是媒体重新包装信息使得它具有娱乐价值,从而降低了个人处理搜集来的信息的私人成本。

媒体不仅仅通过给选民提供信息,告诉选民政治家主张的政策纲领,影响政策结果;它还通过监督和报告政府官员的不端行为影响政策结果。本文正是利用媒体在公共政策中所扮演的信息供给者和监督者这两个角色来分析它们对中国药品安全规制改革的影响。

一、文献回顾

近 10年来,媒体对公共政策的影响吸引了不少学者的关注,关于媒体影响政策结果、制度安排的文献不断涌现。Strömberg[5]利用选举模型分析了媒体如何影响目标资源的分配。他分析了媒体对政策问题的影响,包括对腐败和游说集团效果的影响。他的结论表明,媒体参与越少,了解情况的选民所占比例就越低,从而政府就有更高的可能性建立具有较高租金和腐败机会的政策。Besley和Burgess[6]采用政治代理模型,把了解情况的选民比例作为媒体活动的范围和任职者选择的努力水平的函数。一个较广泛的媒体活动范围会使得了解情况的选民的比例更高,这些选民将投票赞成任职者,从而鼓励任职者选择更努力地提高水平。换句话说,如果政府面对更多了解情况的选民,它们将会有激励做出更积极的回应。Besley和 Prat[7]采用同样的方法分析了媒体对政策结果的影响,但是,他们增加了媒体被政府俘获的概率。他们预测媒体更高程度的多元化会使得媒体被政府俘获的可能性减少。而且,他们推测期望租金随着媒体更有效地搜集任职者腐败的证据而减少,即越有效的媒体监督会使得腐败越少。Strömberg[8]研究了媒体向不同形式的读者传达信息的激励,表明由于媒体业规模收益递增,媒体会提供更多的信息给大集团。Strömberg[9]利用数据检验媒体对公共政策影响的理论假设,发现在美国拥有更多收音机听众的州会获得更多的新政救助基金。自 Strömberg[8-9]以来,媒体在政治竞争中的作用已经吸引了越来越多的经济学家的注意。Larcinese[10]指出信息供给较高的选区拥有更密集的选举活动。Olper和 Swinnen[11]通过对 60个国家的农业进行实证研究,结论表明农业政策受到媒体结构的强烈影响,从而验证了媒体在政治市场和公共政策制定过程的信息分配中扮演着关键角色的理论结论。

迄今为止,多数文献都注重媒体提供信息的功能,即媒体通过影响选民的信息成本而影响政策结果或者媒体通过影响政策、制度相关的不完全信息而影响政治结果。事实上,媒体除了提供信息影响政策结果外,还通过另一个职能影响政策结果,即监督职能。媒体的监督职能是不能忽视的,因为即使一个仁慈的社会计划者被假定为选择政策变量从而最大化社会福利,但是他必须委托官员进行一些必要的活动,而官员在进行这些活动时就可能从自身利益出发,不向计划者如实汇报,而媒体的监督可以使得官员迎合特殊利益集团的可能性减少。

二、制度选择模型

1.模型假设和说明

假设一个静态的经济包含三个具有不同利益的集团 k:k=i为消费者集团;k=f为制药企业集团;k=j为规制决策者集团或政治家集团。消费者授予政府权力制定和执行药品安全规制制度,制度决策如下:第一步规制决策者决定是否实施一项制度。如果决定实施,第二步他需要决定制度的类型和成本。本文简单地把药品安全规制类型分为宽松型和严格型。规制决策者选择他们最偏好的类型,因此,消费者从药品安全规制中获取的个人收益依赖于规制决策者的特性。不同类型的药品安全规制制度给社会每个成员和制药企业带来的成本不同,不言而喻,政府实施宽松型的药品安全规制施加给每个个体的成本要低,制药企业也同样承担较低的成本;而政府实施严格的药品安全规制意味着需要更多的行政人员监督,膨胀的官僚机构意味着政府的财政预算也在膨胀,也就意味着社会中的每一个个体必须承担更高的税赋。同样,制药企业为了遵循更高的药品质量标准,需要更长时间、更大规模、更好的专业人才进行临床试验,因此制药企业承担的成本必定增加。毋庸置疑,制药企业偏好宽松型的药品安全规制,而消费者却总是偏好较为严格的药品安全规制,因此,制药企业和消费者在药品安全规制中存在相互冲突的利益。为了获取他们各自偏好的制度类型,他们都试图影响规制决策者,并且他们用来影响规制决策者的工具各不相同。消费者可以作为选民通过选票来影响规制决策者,因此,如果规制决策者选择的药品安全规制制度对消费者不利,消费者可以通过选举一个挑战者来惩罚现任者。而制药企业可以通过从事游说活动,向规制决策者转移货币。当规制决策者和游说集团可以通过讨价还价来分享制度带来的利益时,最大化他们联合利益的制度将被选中。

设 aj代表规制决策者 j选择的制度类型,并且定义 akj为规制决策者 j选择的制度给个体 k带来的效用,并假设

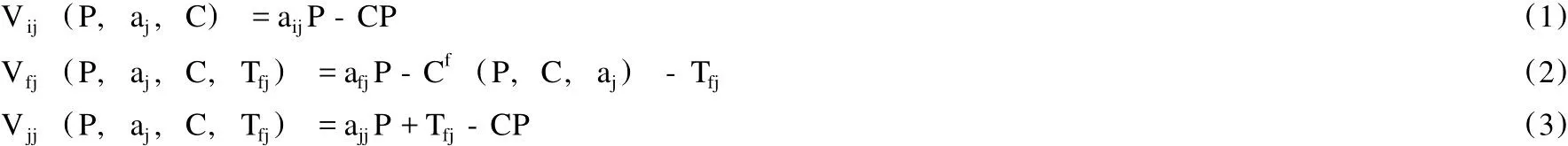

药品安全规制的成本由全社会成员承担,设药品安全规制给社会每个成员带来的成本为 C∈[CL,CH]。L、H分别代表社会中每个成员在宽松型和严格型药品安全规制环境下所承担的成本,并且 CH>CL。因此,制度选择可以用向量 (P,C,aj)来表示,这里 C∈ [CL,CH],P∈ [0,1],P =0意味着没有选中任何制度类型;P=1意味着 aj类型的制度被选中,此时,制药企业承担的成本函数为 Cf(P,C,a),P=1意味着制药企业必须按照政府规定的要求进行生产活动,或者产品必须达到政府规定的质量标准,制药企业为了遵循这些要求和标准,必须比在没有这些要求和标准的条件下付出额外的时间和资金成本,本文把制药企业为了满足药品安全规制的要求所耗费的额外时间和资金成本统称为遵循成本。P=0意味着政府没有选择任何制度,政府不会给制药企业施加任何质量标准或生产条件要求,因此,制药企业不需承担任何遵循成本,企业为此节省的这些成本就是它的收益。为获得这些收益,制药企业试图向规制决策者转移货币以交换它们偏好的制度。设 Tfj代表制药企业 f向规制决策者 j转移的货币,并且定义Vkj(·)为规制决策者 j掌权时 k的得益,因此,消费者 i、制药企业 f、规制决策者的得益可以分别表示为:

最后,本文假定制药企业在严格型药品安全规制下承担的额外遵循成本远远大于制药企业向规制决策者的转移支付。

2.选举激励VS货币激励

在药品安全规制中,制药企业和消费者有着互相冲突的利益,他们都试图影响规制决策者而获得他们自己偏好的制度。制药企业通常通过货币激励规制决策者,消费者则通过选票激励。因此,规制决策者面临着从当前制药企业获得货币财富与未来再次当选之间的权衡。也就是说,消费者偏爱的制度和制药企业偏爱的制度之间的主要区别是消费者偏爱的制度意味着当前更低经济收益但是可以确保现任规制决策者再次当选[12],而再次当选意味着规制决策者可以再次获得选择制度带来的收益,并且可以获得政府部门的薪酬。如果规制决策者选择制药企业偏爱的政策就会失去这些政治和经济收益,本文称之为选举损失 EL (ElectoralLoss)。因此,选举损失必须得到补偿。制药企业也必须面对一个结果,即现任职权的变更,他再也不能享受现任者选择的制度带来的收益。并且,即使它们偏爱的制度被选中,必须有额外的收益以弥补向规制决策者提供的货币转移。

因此,选举损失可以被解释为规制决策者选择制药企业偏好的制度的成本,而制药企业转移给规制决策者的货币财富可以被解释为规制决策者选择制药企业偏好的制度的收益。当收益高于成本时,制药企业获得它们偏好的制度。

显然,制度选择过程是消费者通过选举,而制药企业通过游说影响规制决策者的过程,游说过程主要是制药企业与规制决策者之间就分享制度收益的讨价还价的博弈过程。

规制决策者、制药企业、消费者三者之间的博弈时序如下:博弈持续两个阶段 t,t∈ [1,2]。t =1时,规制决策者 j和制度 (P,C,aj)都是外生给定的,在每一个阶段会选择一个新的制度 (P, C,aj),制度给每个参与人带来特定的得益。如果制药企业与规制决策者之间的货币转移是可能的,并且制药企业与规制决策者关于制度收益分享方案能达成一致协议,那么最大化制药企业和规制决策者联合利益的制度被选中;如果制药企业与规制决策者之间关于制度收益没有达成一致协议,规制决策者选择他自己偏好的制度。在 t=2时,消费者观察到前一时期在职者 j作出的制度选择 (P,C, aj),并且进行投票选举,获得多数选票的候选人赢得选举。选举后,又有一个游说过程;随后制度(P,C,aj)被选中,博弈结束。图 1即为制度选择博弈时序图。

图1 制度选择博弈时序图

显然,如果规制决策者与制药企业之间没有货币转移或者说货币转移是被禁止的,规制决策者将会选择最大化他自己得益的制度。但是,当制药企业和规制决策者可以就制度收益进行讨价还价时,那么最大化他们联合收益的制度将被选中。很明显,规制决策者与制药企业之间关于制度收益的分享方案对规制决策者作出制度选择很重要。

在没有货币转移时,规制决策者的得益仅仅依赖于选择的制度类型和制度成本。在任期开始时,规制决策者选择他最偏好的制度,并确定制度的成本。在任期结束时,消费者观察到规制决策者的选择,并决定是否再任命该规制决策者。考虑到作为选民的消费者的投票决策,规制决策者计算每一项制度的期望得益,并选择可以使他的期望得益最高的政策。

引入投票决策后,本文作这样的推测:如果规制决策者选择严格型的药品安全规制,他会重新当选;如果他没有选择严格型,而是宽松型的药品安全规制,他将在下一次选举中落选。

命题 1:如果规制决策者和制药企业之间的货币转移是被禁止的,那么规制决策者在两届任期内都会选择的制度为 (1,aj,CH)。

因此,当货币转移被禁止时,规制决策者选择消费者偏爱的制度。因为,在这种情况下,规制决策者只受到选举的激励。

反之,在规制决策者与制药企业可以就制度收益进行讨价还价时,也就是货币转移是可能的情况下,规制决策者可以选择严格型药品安全规制,也可以选择宽松型药品安全规制,这依赖于规制决策者与制药企业之间的分享方案。

引入分享方案后,本文作这样的推测:如果制药企业提供的货币转移大于选举损失,即 Tfj>EL,规制决策者则选择制药企业偏好的制度。并且制药企业提供的货币转移小于制度给它节省的额外遵循成本,即 Tfj 命题 2:如果制药企业向规制决策者提供的货币转移大于规制决策者的选举损失,并且小于制药企业偏爱的制度给制药企业节省的额外遵循成本时,规制决策者会选择制药企业偏好的制度 (1,aj, CL)。 显然,无论是货币转移被禁止还是不被禁止的情况下,规制决策者一定不会作出任何制度都不选择的决策,因为, (1)、 (2)、 (3)式表明,在他不实施任何制度,制药企业节省了遵循成本的同时,也没有激励提供任何货币转移。因此,惟一受益的只有制药企业,而消费者和他自己的得益都会是0。 因此,如果制药企业可以给规制决策者提供足够多的货币转移,那么规制决策者可以用货币转移弥补选举损失,货币激励比选举激励有效。在这种情况下,规制决策者选择制药企业偏爱的制度,而对消费者不负责任,如何增加选民施加给规制决策者的压力成为消费者获取其所偏好制度的关键。 3.制药企业集团VS消费者集团 在现代民主国家里,规制决策者集团的成员通常是通过选民选取任命。原则上,制度决策者应该只服务于选民的利益,但是,有组织的利益集团经常试图通过捐款或提供信息给规制决策者来交换他们偏好的政策[13],通常,有组织的利益集团和普通选民的利益互相冲突。在这种情况下,如果游说带来压力,规制决策者就不再服务于选民的利益,因此,政策结果依赖于选民与有组织利益集团的相对政治压力大小。 严格型的药品安全规制会给消费者带来更高质量的药品,消费者身体健康和生命安全有更多的保障,使得他们获得更高的满足感,从而激励他们施加政治压力。选举投票是消费者给规制决策者施压的主要途径,理所当然,参与投票是需要成本的,设单个消费者参与投票的成本为 mi,因此,消费者集团的政治压力生产函数为: ni代表参与投票的消费者人数。 然而,严格型的药品安全规制会给制药企业施加额外的成本,这些额外成本激励他们运用压力抵制严格的药品安全规制。如前文所言制药企业主要从事游说活动,向规制决策者转移货币财富,影响规制决策者。虽然游说活动耗费制药企业大量时间以及其他资源,但是本文假设制药企业政治压力的成本因素只包括向规制决策者转移的货币,即 mf=Tfj,则制药企业集团的政治压力生产函数为: nf代表提供货币转移的企业数量。 Becker[14]模型表明,一个利益集团安排和运用压力的有效性取决于该集团成员的潜在收益,同时也取决于该集团能否控制其成员搭便车。就消费者集团的政治压力函数而言,这两个条件都不具备。因为消费者集团成员数量庞大,即 ni→∞,因此,单个消费者获取的政策收益微乎其微。同时,由于消费者集团成员数量的庞大,使得每个消费者作为选民参与投票对投票结果没有影响,也就是说消费者集团无法解决成员搭便车的问题。并且消费者要使得投票有意义,就必须获取有意义的信息,尤其是获取关于候选人的个人特征信息,如候选人的政治纲领、意识形态、诚实与否等。由于候选人在选举时总是试图掩盖对自己不利的信息,使得选民获取候选人真实信息需要付出高昂成本,也就是说消费者参与选举投票的成本非常高,作为选民的单个消费者极其不可能承担了解所有问题的信息成本。如果选民把政治参与看成是最大化他们期望政治收益的一种方式,他们将会通过信息成本与他们更好地了解情况下的可能政策效果的比较而决定是否需要了解更多情况。由于单个选民对选举结果以及由此形成的政策的影响概率实际上为零,并且,选举和政策带给选民的期望收益事实上也为零,因此个人对信息的大量投资是极不可能通过增加政策的个人收益而获得回报[15]。结果,消费者集团没有积极性参与投票,给规制决策者施加的压力相对于制药企业集团只不过是沧海一粟,不值一提。 相反,对制药企业集团而言,却同时拥有运用政治压力所要求的两个条件。首先,制药企业集团成员数 nf较小,尽管中国的制药企业有近 6 000家,但是相对于消费者集团成员数量而言是非常小的。企业数量远远少于消费者的数量,不仅容易控制搭便车问题,而且企业的平均收益或损失要高于消费者的人均损失或收益。其次,企业拥有雄厚资金实力来支付政治影响成本,即制药企业可以向规制决策者提供足够的货币转移 Tfj,以弥补规制决策者的选举损失。因此,制药企业总是积极参与政治活动,影响规制决策者的行为,结果,制度安排必然是有利于制药企业。 显然,消费者集团在影响规制决策者行为方面总是处于弱势。一方面,因为消费者集团通常只有在选举时,并且规制决策者需要选民支持连任时才能影响规制决策者;另一方面,因为消费者集团自身的特点使得消费者不容易克服搭便车问题,单个消费者没有积极性参与政治活动,影响规制决策者。如果规制决策者不能无限期竞选公职,那么他在最后的任期中将不会面临选举的问题。即使规制决策者可以再次参选,如果制药企业集团提供的货币转移可以弥补选举损失,规制决策者就会背叛消费者而选择制药企业偏好的制度。因此,要让规制决策者对消费者负更多的责任,就有必要采取其他制度安排约束政治家行为和阻止规制决策者滥用权力。 可以从两方面来寻找约束政治家行为和阻止规制决策者滥用权力:一是从规制决策者的制度选择行为入手。规制决策者的制度选择面临一个成本与收益权衡问题,因此,规制决策者与制药企业合谋的成本增加或收益减少就会减少他们达成一致协议的概率。增加合谋成本不仅仅是选举损失,一旦发现规制决策者利用手中的特权为自己谋利,还需要对其进行其他额外的经济或刑事惩罚。并且如果从法律上界定规制决策者接受制药企业提供的货币转移属违法行为,也就是我们通常所说的受贿行为,那么规制决策者与制药企业的合谋收益就不再是一个确定性收益,而是具有一定风险性的收益,风险系数的引入必定会减少规制决策者与制药企业合谋的收益。二是从制药企业集团和消费者集团的政治压力生产函数入手,增加制药企业的游说成本或减少消费者集团参与选举的信息成本,以改变利益集团政治影响力的相对力量,从而让规制决策者对消费者负更多的责任。 无论是获取参选的信息,还是发现规制决策者与制药企业合谋的行为都需要付出高昂的成本,高昂的信息成本和监督成本往往使得消费者在政治参与和监督行为方面出现懈怠。 然而,媒体可以通过给选民提供信息,改变利益集团政治影响的相对成本优势,从而使作为选民的消费者能够积极参与政治活动,影响政治结果。并且媒体还可以监督规制决策者与制药企业的不端行为,减少消费者的监督成本,从而影响政策结果。 1.媒体信息与政治压力 在其他条件不变的情况下,能够使用低成本获取信息的利益集团将会追求更多与自己集团偏好的制度相关的信息。影响消费者集团政治压力的重要因素之一就是投票成本,即信息成本。消费者集团与媒体越来越亲近,因为广大消费者维持了媒体的发行量和生存。因此,在媒体言论自由和媒体市场竞争激烈的情况下,媒体有动力提供受广大消费者欢迎的信息,这就使得消费者能够利用比过去相对较低的成本从事他们的行动。值得注意的是本文论证的不是要求消费者直接地参与药品安全规制制度改革,重要的是消费者,事实上也就是广大公众更能够不断地争取新闻报道他们的诉求、意愿,并且媒体把关于政府实施药品安全规制制度改革的信息传递给他们。 影响消费者集体行动成本的一个重要因素是媒体的自由和竞争可以使得消费者以较低成本或是免费获取他们关心的信息。随着外界环境的改变,如媒体自由披露信息会使得运用压力的收益或成本发生变化,从而使得利益集团政治影响力的相对优势发生改变。在媒体受到国家控制的年代,作为消费者的代理人规制决策者能够很好地隐藏他们的私人信息,而作为单个消费者不可能,也不容易去搜寻关于他们的信息。因此,他们往往利用这些私有信息取悦于企业,从而在增加了企业集团福利的同时,谋取了自身利益最大化,而不是社会福祉最大化。 然而,在媒体不再受到国家或某些特殊利益集团控制,并且媒体市场竞争白热化的时代,规制决策者要想保持信息绝密状态难度就非常大。此外,作为消费者也有积极性去了解他们的相关信息,因为消费者消费来自专业信息机构提供的政治相关产品,从而使得获取选举信息成为他们参与这些活动的副产品。 更重要的是消费者传递信息,表达自己的诉求、意愿的成本在互联网如此发达的时代非常之低,几乎为零。博客的出现使得消费者可以通过网络很容易表达对规制决策者的要求、愿望,甚至对他们的行为作出评论。作为追求期望收益最大化的理性人,他们相信消费者集团的选票是任何其他集团的选票都无法与之竞争的,因此,他们会更多的考虑消费者的诉求,而不是特殊利益集团的利益。 媒体参与公共政策,虽然使得消费者参与、影响公共政策的成本降低,但是还需要考虑到他们的主要竞争者——制药企业,正如Becker注意到的那样,利益集团之间竞争的问题不是绝对的而是相对的压力获得成功。与本文分析相关的是制药企业获取信息面临的成本与他们那样做获得的收益相比较,成本包括不使用这些资源的机会成本。作这样的假定是合理的,即制药企业的机会成本相对于消费者的机会成本相当高,因为消费者的资源大部分是时间和别无他用的努力,而制药企业的资源是可以用来生产产品的资金和时间。在媒体可以自由披露真实信息,并且在激烈的竞争市场中媒体其实也不得不那样做的情况下,规制决策者保留私人信息的空间缩小了,利用私人信息迎合制药企业需求的机会也减少了,也就是说,制药企业影响政策结果的概率小了,致使制药企业参与、影响药品安全规制制度的收益也减少了。 显然,媒体通过信息和舆论平台改变了消费者集团与制药企业集团的相对信息成本优势,这种优势使得消费者集团与制药企业集团政治影响力的相对优势发生逆转,从而迫使规制决策者不得不重视消费者集团的诉求、意愿。 近几年,正是媒体对药品事故浓墨重彩、追根刨底的深挖式报道引起社会普遍关注,使相关利益集团、政府官员以及广大公众对药品安全规制现存的问题有更深刻的认识。接二连三的药品事故,公众的意见和愤怒经由媒体而不断被放大,迫使规制决策者将本来没有成为药品安全规制改革议程的部分变成当下改革议程的迫切要务,从而促使药品安全规制制度变迁的发生。 2.媒体监督与道德风险 消费者授予规制决策者制定药品安全规制制度的权力,规制决策者成为消费者的制度代理人,这样一来,委托—代理问题出现了。我们知道,道德风险一直是困扰委托—代理关系的一般性问题,它的激励源于基本的信息不对称。委托人之所以面临道德风险,是因为达成合约后,代理人可能利用其拥有的私人信息而改变其行为。 在药品安全规制中,就规制决策者而言,他同时接受消费者和制药企业的委托,因此,他的效用函数不仅仅由消费者的选举激励方案决定,同时还包括制药企业提供的各种激励,如货币转移、在行业内提供职位以及其他承诺。规制决策者总是在两个委托人提供的激励方案中权衡。由于消费者集团难以解决搭便车问题,消费者往往没有积极性参与投票。结果,规制决策者很可能背叛消费者,迎合制药企业的需求而中饱私囊。 毋庸置疑,符合理性经济人假设的规制决策者在缺乏监督或监督成本非常高时,他们往往会采取机会主义行为,最大化自己的利益,而不是消费者的利益。但是,激烈竞争的媒体市场激励各家媒体不断挖掘消费者关心的政府官员腐败的信息,在媒体有充分自由的情况下,以读者、观众、听众最大化的媒体也希望这样做来获得他们的欢迎,因此,媒体事实上起到了监督政府官员不端行为的作用。本质上,媒体的监督职能也是由于信息不完全所要求的。这是因为在官僚机构中的委托—代理模型中,信息不完全的情况下,消费者直接监督官员行为存在较高费用,或者获取官员的可观察信息的费用较大,而媒体的监督职能则可以使得消费者监督政府官员的费用大大减少。因为,消费者通过他们的购买行为,如购买报纸、杂志等,给揭露政府不端行为的媒体回报,一个利润最大化的媒体公司,理所当然的目标是选择读者、观众、听众最大化,而这就需要向他们提供更多有价值的信息。 事实证明,媒体监督力量不可忽视。近年的药品安全事故和药监部门高官腐败事件都是由媒体连篇累牍的报道,引发公众高度重视成为“焦点事件”,随后受到中央政府重视,最终进入司法介入。 显然,媒体参与药品安全规制制度安排,不仅改变了利益集团对制度结果的相对影响力,克服了抵制规制结构改变的政治和经济力量。同时,媒体的参与通过改善发布信息、改善监督、评估政策效果的方法,降低了新制度的制度交易成本,从而支持新制度的采用和实施。 高昂的信息成本使得消费者对投票采取懈怠行为,从而在影响药品安全规制方面,对规制决策者没有形成足够的压力,致使很长一段时间里,中国药品安全规制制度都倾向于保护制药企业的发展,而没有对消费者权益给与应有的关注。但如果成本能被转移到第三者,消费者就会倾向于获取更多选举信息,积极参与投票,从而给规制决策者施加更多压力,最终使得制度的安排有利于他们。媒体正是通过向广大公众提供信息的作用而降低了消费者的投票成本。此外,媒体还通过监督政府官员的不端行为,减少了消费者的监督成本。因此,媒体参与药品安全规制制度安排,使得消费者在影响药品安全规制制度安排方面具有相对成本优势,从而改变了消费者集团与制药企业在影响药品安全规制方面的相对优势,最终促使药品安全规制朝着有利于消费者的方向发展。 当然,媒体要在公共政策中发挥作用,必须拥有充分的自由,并且媒体市场的竞争也要相当激励①媒体自由和媒体市场的竞争程度如何影响媒体的行为不是本文分析的重点,本文假设媒体自由和媒体市场有利于媒体客观、公正的披露信息,并积极地监督政府的不端行为。,它才会提供有利于广大公众的信息,并积极地监督政府官员的行为。 [1] Stigler,G.Theory of Economic Regulation[J].Bell Journal of Economics,1971,(2):3-21. [2] Baron,D.Electoral Competition with Informed and Uniformed Voters[J].American Political Science Review,1994,88. (1):33-47. [3] Gross man,G.M.and E.Helpman.Electoral Competition and Special Interest Politics[J].Review of Economic Studies, 1996,63(2):265-286. [4] Downs,A.An Economic Theory ofDemocracy[J].New York:Harper&Brothers,1957. [5] Strömberg,D.MassMedia and Public Policy[J].European Economic Review,2001,45:652-63. [6] Besley,T.and R.Burgess.The Political Economy of Government Responsiveness:Theory and Evidence from India[J]. Quarterly Journal of Economics,2002,117(4):1415-1452. [7] Besley,T.and A.Prat.Handcuffs for the Grabbing Hand?Media Capture and Government Accountability[J].London School of Economics,mimeos,2001. [8] Strömberg,D.MassMedia Competition,Political Competition,and Public Policy[J].Review of Economic Studies,2004a, 71:265-284. [9] Strömberg,D.Radio's I mpact on Public Spending[J].Quarterly Journal of Economics,2004b,119:189-221. [10] Larcinese,V.The InstrumentalVoter Goes to the News-Agent:Demand for Information[J].Marginality and theMedia, Forthcoming Journal of Theoretical Politics,2007. [11] Olper,A.and J.F.M.Swinnen.Mass Media and Public Policy:Global Evidence from Agricultural Policies[J/OL]. Http://ssrn.com,2009. [12] Testa,C.Government Corruption and Legislative Procedures:Is One Chamber Better than Two?[C].DEDPS,2003,41 (11). [13] Dyck,A.,D.Moss and L.Zingales.Media versus Special Interest[J/OL].Http://ssrn.com,2008. [14] Becker,G.S.A Theory of Competition among Pressure Groups for Political Influence[J].Quarterly Journal of Economics,1983,98(8):371-400. [15] Noll,R.G.The Economics and Politics of the Slowdown in Regulatory Reform[J/OL].www.aei.org,1999. (责任编辑:杨 放) book=15,ebook=22 F062.9 :A :1008-4096(2010)05-0015-07 2010-08-12 孙 敏 (1981-),女,湖北恩施人,博士研究生,主要从事产业经济学研究。E-mail:smdufe@126.com

三、媒体与制度选择

四、结 论