抗精神病药临床应用分析

2010-09-07阎得胜成昱霖张明芬贾晓妮霍西军

白 延,阎得胜,成昱霖,邵 青,张明芬,贾晓妮,霍西军

(陕西省精神卫生中心药剂科,陕西西安 710061)

抗精神病药临床应用分析

白 延,阎得胜,成昱霖,邵 青,张明芬,贾晓妮,霍西军

(陕西省精神卫生中心药剂科,陕西西安 710061)

目的:了解抗精神病药临床应用情况及发展趋势,为合理用药提供依据。方法:以限定日剂量(DDD)为指标,对本院2007~2009年抗精神病药的用药金额、用药频度进行分析。结果:3年来抗精神病药品种数稳定,消耗金额增长。平均年增长率为33%,抗精神病药占药品总金额的比例有逐年增长趋势。日用药金额逐年增长,年增长率达到15.5%。结论:临床使用的抗精神病药已经由传统的经典抗精神病药转向以利培酮、喹硫平、奥氮平、阿立哌唑、齐拉西酮、氯氮平为主的非典型抗精神病药。

抗精神病药;用药频度;用药金额

随着人类生存环境的复杂多变,精神病的发病率有逐年增加的趋势;随着社会竞争日趋激烈等因素的影响,精神病的复发率加大。因而精神病问题已经成为困扰社会、家庭等方面的一大难题。减少精神病的发病率、复发率和安全有效地治疗精神病患者已经成为了社会各界关注的一个要点[1-2]。

1 资料与方法

1.1 一般资料

收集本院2007~2009年抗精神病药出库单作为依据。根据世界精神学会(WPA)的分类方法,将抗精神病药物分为典型抗精神病药物(如氯丙嗪、奋乃近、氯普噻吨、舒必利等)和非典型抗精神病药物(如利培酮、喹硫平、博思清、氯氮平、奥氮平等)。

1.2 方法

DDD值:大多数采用的是《新编药物学》第14版所设定的值,新药DDD值则根据新药说明书确定。DDDs:某药的年消耗量/该药DDD值即得,DDDs反映一定时间内使用该种(类)药品的人数,其值越大则使用频度越高。日用药金额(元)=某药的年消耗量总金额/该药的DDDs,反映药品的廉贵程度。

2 结果

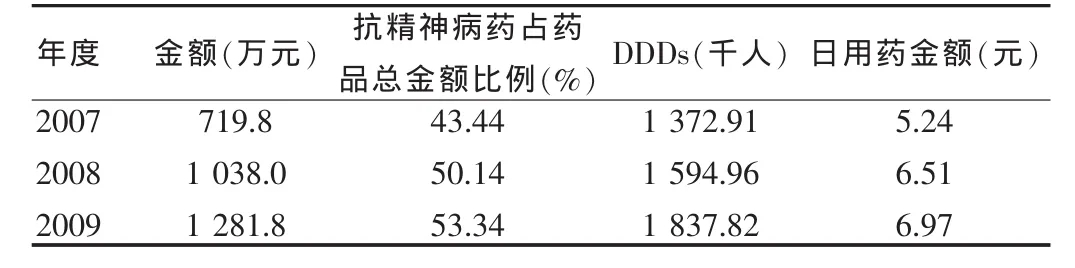

抗精神病药应用情况:3年来抗精神病药品种数稳定,消耗金额增长。平均年增长率为33%,抗精神病药占药品总金额的比例有逐年增长趋势。日用药金额逐年增长,年增长率达到15.5%,见表1。

表1 2007~2009抗精神病药应用情况

3 讨论

3.1 非典型抗精神病药物特点

非典型抗精神病药物具有明显的药理学优势,值得大力推广应用。而奥氮平、利培酮等非典型抗精神病药物日治疗费用相对较高,成为它们广泛应用的一大障碍。为精神病患者提供有帮助的治疗是社会应当担负的道德责任。政府、卫生保健行业和制药产业都应该为提供精神卫生保健贡献更多的力量,促使非典型抗精神病药物的使用更加有效合理、安全经济。

国家基本药物包括氯丙嗪、奋乃静、三氟拉嗪、氟哌啶醇、舒必利、利培酮、奥氮平、哌泊噻嗪棕榈酸酯、氟哌啶醇癸酸酯、五氟利多,这些药在药品中占重要地位,品种占55%,3年来此类药用药频度占抗精神病药总频度的44.5%,金额占23.56%~23.81%。

传统抗精神病药用药频度保持在43.74%~59.56%,而金额只占8%,说明传统抗精神病药疗效确切,剂型齐全,价格低廉,在临床仍有部分患者使用。

非典型抗精神病药即第2代抗精神病药[3],与传统抗精神病药相比,它们有较高的5-HT2受体阻断作用,称DA-5-HT受体拮抗剂,对中脑边缘系统的作用比对纹状体系统的作用更具选择性,临床作用谱广,对阳性和阴性症状均有效,引发EPS概率较小或不明显。非典型抗精神病药用药频度由40.44%上升至56.26%,金额占92.2%~93.8%。

3.2 抗精神病药金额及用药频度的构成和排序

3年来本院各类抗精神病药用药频度及金额排序较稳定,用药频度排在前3位的依次为喹硫平、氯氮平、氟哌啶醇癸酸酯。从金额分布看前5位依次是喹硫平、奥氮平、阿立哌唑、利培酮、齐拉西酮,其消耗金额占抗精神病药总金额的90.42%~92.74%,与用药频度有所不同[4]。

长效制剂,五氟利多、氟哌啶醇癸酸酯、哌泊噻嗪棕榈酸酯,由于使用方便,价廉物美,更适合慢性精神病患者的维持治疗,其使用频度达13.14%,而金额只占0.16%。长效制剂的应用,可减少用药次数,有利于巩固疗效。

20 世纪90年代以前临床使用的抗精神病药以传统抗精神病药为主,主要阻断中脑边缘系统及中脑皮层通路的多巴胺受体(DA2)、5-HT受体、M-型乙酰胆碱受体、a-肾上腺素受体。发挥抗精神病作用的同时,也出现椎体外系反应(EPS),体位性低血压等不良反应,氯氮平也有粒细胞减少等严重不良反应。非典型抗精神病药即第二代抗精神病药,与传统抗精神病药相比,有较高的5-HT2受体阻断作用,称DA-5-HT受体拮抗剂,对中脑边缘系统作用比对纹状体系统作用更具选择性,引发EPS概率更小或不明显,包括氯氮平、利培酮、奥氮平、喹硫平、齐拉西酮和阿立哌唑,已经逐渐取代典型抗精神病药物氯丙嗪、奋乃静、氟哌啶醇和舒必利,成为一线药物。

[1]沈渔村.精神病学[M].3版.北京:人民卫生出版社,1998:951-967.

[2]陈新谦,金有豫,汤光.新编药物学[M].15版.北京:人民卫生出版社,2005:236-252.

[3]师建国.实用临床精神病学[M].北京:科学出版社,2009:111-130.

[4]阎得胜,高粉霞,支萱,等.抗抑郁药临床应用分析[J].临床精神医学杂志,2002,12(2):111-112.

R971.4

B

1674-4721(2010)10(b)-145-01

2010-07-16)