体育公共服务:体育事业发展对公共财政保障的需求

2010-09-06李丽,张林

李 丽,张 林

体育公共服务:体育事业发展对公共财政保障的需求

李 丽,张 林

体育事业是人们体育公共需求的集合,是市场经济体制下公共财政保障的重要内容。围绕体育公共服务型政府的构建,深入分析体育事业公共财政保障的理论基础,并从体育事业发展的政策依据、历史经验、国际经验、时代要求及现实需求5方面深入剖析体育事业对公共财政保障的需求,探索新时期政府职能转变的方向及公共财政保障的目标。

体育;公共服务;体育事业发展;公共财政;保障

1 前言

体育在我国作为一种比较成熟的文化活动有悠久的历史,近代西方体育传入中国亦有100多年的历史。新中国成立以来,在党和国家领导人的高度重视和国家财政支持下,体育事业取得了举世瞩目的成就。体育事业的快速发展为我国的经济建设、政治建设、社会建设、文化建设和人的全面发展做出了重要贡献;在构建社会主义和谐社会的历史进程中,体育事业对促进社会公平正义、人与人之间的诚信友爱、人与自然、人与社会之间的和谐成绩显著。但综观我国体育事业的整体发展水平,国民的身体素质和体育运动水平、体育的软硬件实力与国外体育强国相比相差甚远。

为贯彻落实体育的科学发展观,体现体育事业以人为本的发展原则,进一步缩小我国与世界体育强国的差距,胡锦涛总书记在北京奥运会和残奥会表彰大会上提出了努力推动我国由体育大国向体育强国迈进的奋斗目标,体育强国的建设任重而道远。现阶段,我国在建设体育强国进程中的最突出矛盾是,体育公共服务的供给满足不了广大人民群众日益增长的体育公共服务需求。体育公共服务供给不足,既有政府的财力有限、体育公共服务供给缺位等问题,也有政府提供体育公共服务的方式原因。政府提供体育公共服务并不等于政府直接参与生产,政府的提供责任主要包括由谁提供、提供什么、提供多少、何时提供、向谁提供以及哪些优先提供,而不是政府独家垄断体育公共服务的生产。

随着社会主义市场经济体制改革的深入推进,为弥补体育事业发展经费的不足,满足人们不断增长的体育公共服务需求,政府在实践中对体育公共服务的供给进行了一些有益的尝试。体育公共服务通过政府参股、政府经济资助(如补贴、优惠贷款、减免税等)、合约出租、政府购买和特许经营(BOT、B00T和TOT等模式)等方式引入市场机制,政府、市场和自愿组织三方相结合的体育公共服务复合供给新模式已初见端倪。然而,无论政府采取何种供给模式,提供体育公共服务都离不开公共财政的保障,因为公共财政是适应市场经济体制要求的弥补市场失灵的一种财政模式,其首要任务是提供公共服务,因此,体育事业作为人们体育公共需求的集合,政府公共服务的重要组成部分,是市场经济体制下政府公共财政保障的重要内容。

体育公共服务供给不足的矛盾也引起了一些学者的关注,近年来,国内学者从不同的视角对其进行了多层面的研究。闵健、李万来等(2005)从界定和提供社会公共体育产品的视角出发,认为政府应强化提供公共体育设施并加大投入,转化竞技体育的管理职能,由生产并提供精神产品转为购买精神产品。郇昌店、肖林鹏(2008)从体育公共服务均等化的角度,认为体育公共服务的保障优先次序应与公共财政的预算机制相适应,当前,公共财政首先要保障的体育公共服务对象是公共体育场地设施。肖前(2005)从体育产品供给的层面,提出我国的公共体育产品可以适当引入非政府供给的方式满足大众的不同需求。公益性体育公共产品可采取以政府供给为主、非政府供给为辅的混合供给方式,而营利性体育公共产品采用非政府供给方式是最合理、有效的选择。冯国有(2007)以政府公共服务均等化和公共财政职能为背景,提出政府应提高体育财政支出占GDP和财政支出的比重,加大群众体育财政投入在体育财政支出结构中的比重,增加对农村和社会弱势群体体育公共服务的财政投入。总体而言,学者们对体育公共服务做了一些研究,但从体育事业发展对公共财政保障的需求方面进行全面研究还未见到。因此,研究体育事业发展对公共财政保障的需求,对提高我国的体育公共服务水平无疑具有较强的理论价值和实践意义。

2 体育事业公共财政保障的理论基础

2.1 体育事业具有公共产品属性

公共产品是相对于私人产品而言的。萨缪尔森在1954年发表的《公共支出的纯理论》中将公共产品定义为:“每个人对这种产品的消费,都不会导致其他人对该产品消费的减少”,此概念自提出后被现代经济学所广泛接受,并成为经济学关于纯粹公共产品的经典定义。根据萨缪尔森公共产品的定义,可引出公共产品的三大特征:一是,消费的非排他性,即任何人消费该产品,都不可能排除其他人对该产品的同等消费。这种排他的技术要么不可行,要么虽在技术上可行,但因为排他的成本太高,因而在现实中不可行,也不值得;二是,消费的非竞争性,即增加一个人消费或使用该产品,不会减少其他消费者对该产品的消费或使用,新增消费者使用该产品的边际成本为零;三是,效用的不可分割性,即公共产品一旦被提供或生产出来,即为全社会的成员所享用,共同受益,公共产品是作为一个整体被使用或消费,不能被分割使用或消费(独占),每个社会成员都能平等地消费该产品。

根据公共产品的特征,体育事业具有公共产品的属性。体育的有形产品如不收费的公共体育场地设施具有消费的非排他性,即公共体育场地设施一旦竣工使用,所有的公民都可到公共体育场地健身,使用公共体育场地设施,具有效用的共享性。公共体育场地设施在其容纳的人数范围内具有消费的非竞争性,一个人使用公共体育场地设施并不会减少其他任何人对公共体育场地设施的消费机会或消费数量,增加一名健身者的边际成本为零;但当公共体育场地设施的消费人数超过其容纳限度时,即会产生拥挤成本,增加一名健身者会影响到其他健身者使用该公共体育场地设施。体育的无形产品如精英体育所创造的精神产品,能以具大的内在感召力深深震憾着每一个炎黄子孙,催人奋发向上、开拓进取、勇于创新,人们对其消费即不存在拥挤问题,也不可能实现排他,其效用为全体社会成员所享用和消费,属于体育的纯公共产品。

2.2 体育事业具有很强的正外部性

外部性也称外部效应,是一个经济主体的行为对另一个经济主体的福利产生的外部影响,而施加这种影响的主体却没有为此付出代价或因此而获得补偿[17]。根据外部性产生的后果对承受者是有益还是有害,可以分为正外部性和负外部性。如果一个经济主体的经济活动使其他经济主体获得额外的经济收益,而受益者却没有因此承担任何成本,这样的外部性就是正外部性或称外部经济性。

体育事业具有很强的正外部性。体育可强筋健骨、内调心智,沟通人际、亲和社会,能为和谐社会培土;体育及相关产业的发展可拉动内需、调整产业结构、增加就业机会,能为经济发展增利;我国运动员在以奥运会为代表的重大国际比赛中的精彩表现,向世界成功展示了一个和平、友善、开放、进取的中国新形象,能为世界和平与友谊助力;“人生能有几回搏”,“团结起来,振兴中华”,“冲出亚洲,走向世界”,我国历代体育健儿在新中国体育发展历程中为我国社会所留下的保贵精神财富,能为中华民族精神添彩。

2.3 体育事业市场供给的失灵

由于体育事业具有公共产品和外部性的特征,而公共产品和外部性都具有非排他性和非竞争性,这就使理性个人在使用体育公共产品时,会面临着强大的“搭便车”诱惑,不会自动按市场价格付费。由于市场无法按正常的价格机制对体育公共产品消费进行运作,理性经济人在提供体育公共产品时,所得的边际收益必然小于边际成本,出于逐利的本性,理性经济人会减少或不提供体育公共产品,从而导致市场供给的失灵。体育公共产品市场供给的失灵为政府介入其供应提供了理由,为使体育公共产品市场需求达到帕累托最优状态,政府应承担起体育公共产品供给的责任,依据公共产品的非排他性和非竞争性程度的不同,给予财政拨款、财政补贴、优惠政策或制度支持,以使政府的体育公共服务职能得以充分发挥。

3 体育事业公共财政保障的现实依据

3.1 政策依据:我国相关的法律法规对体育事业财政投入的规定

稳定的财政保障是我国体育事业可持续协调发展的重要条件。改革开放以来,我国颁布了一系列有关体育事业发展的法律、法规,为体育事业的发展提供了政策支持。1995年,我国颁布的《中华人民共和国体育法》明确规定:“县级以上各级人民政府应当将体育事业经费、体育基本建设资金列入本级财政预算和基本建设投资计划,并随着国民经济的发展逐步增加对体育事业的投入”。这条规定明确了政府在体育事业发展中的责任,并为制定和完善体育公共财政政策提供了法律依据。

为加快我国公共体育场地设施的建设,缓解公共体育场地设施供给不足的矛盾,国务院于2003年颁布的《公共文化体育设施条例》明确规定:“国家有计划地建设公共文化体育设施。对少数民族地区、边远贫困地区和农村地区的公共文化体育设施的建设予以扶持;各级人民政府举办的公共文化体育设施的建设、维修、管理资金,应当列入本级人民政府基本建设投资计划和财政预算”。这条规定为我国特别是少数民族地区、贫困地区及农村的公共体育场地设施的建设、维修和管理提供了财政保障和政策支持。

强健的国民体质是健康中国之基,是活力中国之源。为推进全民健身事业持续发展,2009年,国务院颁布的《全民健身条例》第2条规定:“县级以上地方人民政府应当将全民健身事业纳入本级国民经济和社会发展规划,有计划地建设公共体育设施,加大对农村地区和城市社区等基层公共体育设施建设的投入,促进全民健身事业均衡协调发展。”该条例第26条规定:“县级以上人民政府应当将全民健身工作所需经费列入本级财政预算,并随着国民经济的发展逐步增加对全民健身的投入。按照国家有关彩票公益金的分配政策由体育主管部门分配使用的彩票公益金,应当根据国家有关规定用于全民健身事业。”《全民健身条例》以立法的形式明确了各级政府在全民健身事业中的责任,体现了我国政府履行体育公共服务职能、服务大众、改善民生的执政理念,保障了我国基于城市社区和农村乡镇的草根体育的发展。

除了法律法规对体育事业的财政保障给予政策支持外,党和政府还发布了一系列文件对我国体育事业的发展提供制度保障。2003年发布的《中共中央、国务院关于进一步加强和改进新时期体育工作的意见》就明确提出:“各级政府要增加对体育事业的投入。群众性体育事业属于公益性事业,县级以上人民政府要按照《中华人民共和国体育法》的规定,将体育事业经费、基本建设资金列入本级财政预算和基本建设投资计划,并随着国民经济的发展逐步增加对体育事业的投入,确保体育事业经费随着财政收入的增长逐步增加。”“以新世纪我国在奥运会等重大国际比赛中取得优异成绩为目标,进一步发挥社会主义制度的优越性,坚持和完善举国体制”。“各级党委、政府要把发展体育事业作为促进人民身体健康,提高全民族整体素质,维护社会稳定,推动经济、社会可持续发展的大事,纳入国民经济和社会发展规划”。2007年发布的《中共中央国务院关于加强青少年体育增强青少年体质的意见》中强调:“加大对体育事业尤其是中小学体育设施的投入,”“中央设立专项资金,实施‘全国亿万学生阳光体育运动’器材支持项目,帮助义务教育阶段中西部农村学校配备体育活动器材。把义务教育阶段学生健康体检的费用纳入义务教育经费保障机制,其他学生由省级政府制定统一的费用标准和解决办法。学校要切实保证体育卫生工作的正常开展,所需经费从公用经费中提取和安排”。

3.2 以史为鉴:我国体育事业财政投入的历史经验启示

3.2.1 国家对体育事业持续稳定的财政投入保障了体育事业的发展

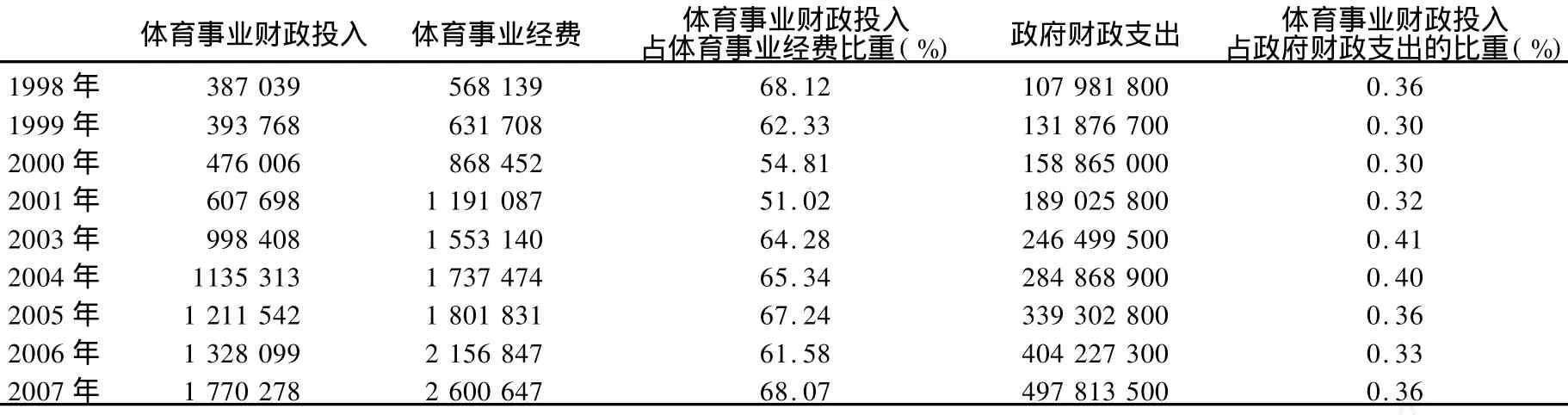

改革开放以来,随着国家经济形势的好转,财政收入的增加,政府对体育事业的财政投入也不断增多。1998年,体育事业的财政投入为38.704亿元,2007年,体育事业的财政投入增加到177.028亿元,2007年体育事业的财政投入是1998年体育事业财政投入的4.57倍,而新中国成立初期至1977年,国家财政对体育事业的投入累计只有22.8亿元[2]。2008年,体育事业的财政投入为243.5506亿元。1998年至2007年期间,体育事业财政投入占体育事业经费的比重为62.53%左右,体育事业财政投入占政府财政支出的比重约为0.35%(表1)。随着政府对体育事业财政投入的不断增加及对体育实施的优惠政策尤其是体育彩票的发行,体育事业经费以年均19.5%的速度保持增长。1978—2008年,体育事业经费共投入2 101.557亿元,其中,中央体育事业经费共投入307.29亿元,地方体育事业经费共投入1 794.267亿元。1978年体育事业经费约2.5亿元,2008年增加到383.9亿元,扩大了154倍(表2),体育事业财政投入的不断增加为体育事业的发展提供了稳定的经费保障。

3.2.2 体育事业经费的相对规模呈下降态势,影响了体育民生工程的建设

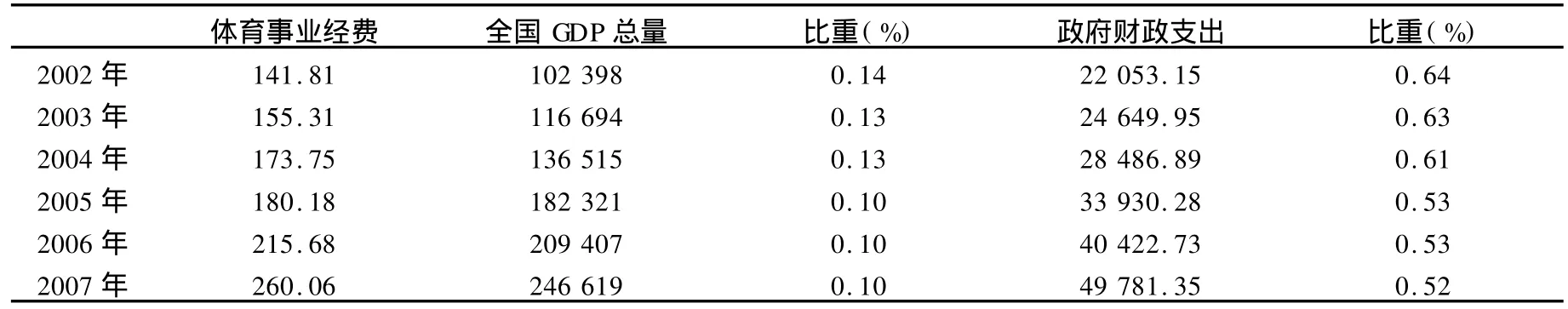

体育事业经费投入的绝对值虽在不断增加,但从体育事业经费投入的相对规模来看,体育事业经费投入占GDP及国家财政支出的比重却非常低,两项比重均呈下降趋势。2002年至2007年,体育事业经费投入占GDP的比重仅为0.12%左右(表3),与西方国家相差甚远。西欧大多数经济发达国家的体育经费及与体育有关的资金,与本国GDP的比值超过1%以上。据报道,瑞士体育娱乐方面的政府投资在政府预算中的比例已达到4.3%;俄联邦建立的国家体育运动基金的资金来源中,有2%来自于俄联邦预算[18]。体育事业发展经费的不足,影响了政府履行体育公共服务职能,不利于体育民生工程的建设。此外,国家直属体育事业投入在中央财政支出中的比重也呈下降趋势,2007年的比重仅为0.27%(表4)。国家直属体育事业经费投入的不足,直接影响到国家体育总局对体育事业发展的宏观调控能力,不利于体育事业的均衡发展及我国体育公共财政保障体系的建设。

表1 体育事业财政投入一览表 (万元)

表3 体育事业财政投入占G DP及国家财政支出的比重一览表 (亿元)

表4 国家直属体育事业投入占中央财政支出的比重一览表(亿元)

3.3 国际经验:国外经济发达国家日趋重视对体育的财政投入

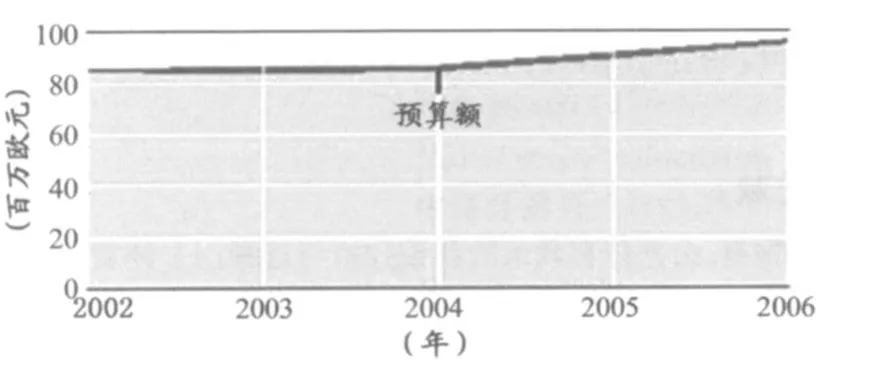

当代体育在国外经济发达国家已成长为集政治影响力、经济生产力、文化传播力和社会亲和力于一体的综合的社会价值实现平台。因此,国外发达国家都把体育作为重要的事业来发展,并给予相应的财政保障,其财政拨款主要用于高水平的竞技体育、大众健身、体育场地设施、反兴奋剂、体育科学研究等方面。近年来,许多国家的体育财政拨款都呈不断增加的趋势。澳大利亚政府2006—2007年度对体育系统的财政拨款约2.5亿澳元;为应对北京奥运会和伦敦奥运会的激烈挑战,澳大利亚政府在2006—2009年期间又增加了5 570万澳元的体育预算用以发展体育事业[7]。芬兰政府2002年对体育的投资总额为8 286.7万欧元[3],2002—2006年间,体育财政拨款呈增加趋势,2004起,体育财政拨款增长的速度明显加快(图1);新加坡2007年度的体育财政拨款为3 190万美元,比2006年的3 110万美元增长2.6%[8]。德国联邦政府为重新回到夏季奥运会奖牌榜的前列及在冬季项目上继续保持世界顶尖水平,2008年,体育预算草案达到1.258亿欧元,比2007年增长1 730万欧元[9];2010年德国在总体经济形势困难的情况下,联邦内政部体育预算仍达到约1.4亿欧元,比2009年增加了约500万欧元(表5)[10]。国外经济发达国家对体育事业财政投入的不断增加为我国加大体育事业的财政保障提供了很好的借鉴。

图1 2002—2006年芬兰政府体育财政拨款示意图资料来源:2006年第20期《中外群众体育信息》

表5 德国的体育财政预算情况一览表 (亿欧元)

3.4 时代要求:体育公共服务型政府的构建

进入新世纪以来,“服务行政”的公共行政改革浪潮席卷全球,顺应这一时代要求,服务型政府的构建成为我国政府改革的战略目标选择[16]。党的十六大以来,加强公共服务已成为我国政府职能转变的方向和重要内容。党的十六届六中全会通过的《中共中央关于构建社会主义和谐社会若干重大问题的决定》中强调,要建设服务型政府,强化社会管理和公共服务职能;以发展社会事业和解决民生问题为重点,优化公共资源配置,注重向农村、基层、欠发达地区倾斜,逐步形成惠及全民的基本公共服务体系。党的十七大报告进一步提出,要健全政府职责体系,完善公共服务体系;必须在经济发展的基础上,更加注重社会建设,着力保障和改善民生,推进社会体制改革,扩大公共服务,完善社会管理。体育公共服务型政府的构建是我国服务型政府构建的重要内容之一,其核心内涵是以公民为本位多元化提供体育公共服务,追求公共利益。体育公共服务的主要内容是提供体育公共产品,而体育公共产品的提供只有政府及其公共财政的介入才能弥补市场失效。公共财政本身就是政府经济职能的体现,政府各项职能的行使都必须借助于财政职能的履行才能完成,因此,政府体育公共服务职能的发挥也必须要有公共财政的保障才能得以实现。

3.5 现实需求:体育事业公共财政保障的结构不合理

公共财政的职能主要是满足社会的公共需要,对市场经济进行宏观调控,促进社会公平。但由于计划经济体制以来所形成的体育财政制度的强大惯性所产生的路径依赖,我国目前的体育事业公共财政保障的结构仍不合理,突出表现在以下三个方面:

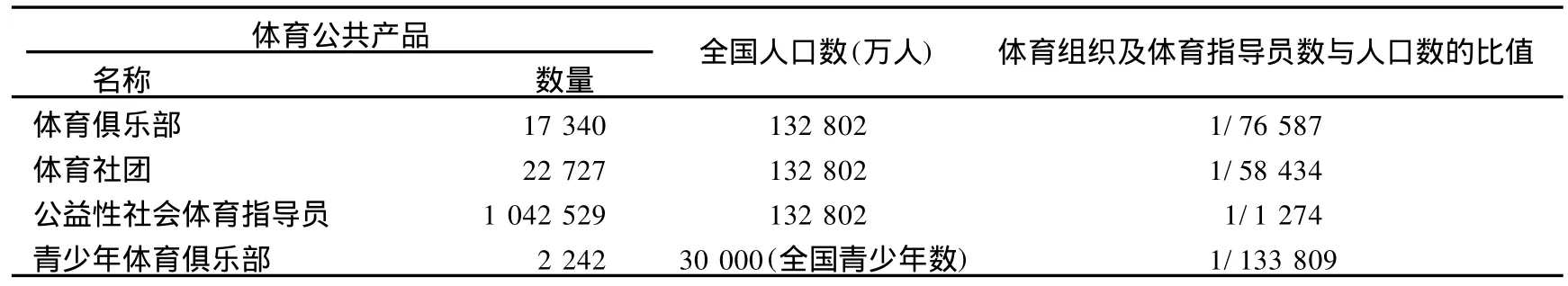

首先,竞技体育和群众体育的投入结构不合理。政府注重的是政绩体育,民生体育关注较少。在体育经费的使用上,表现为竞技体育投入比重大,群众体育投入比重少,导致与群众健身直接相关的公共体育场地设施极其匮乏,公益性社会体育指导员短缺,体育的组织化水平不高等。据第5次全国体育场地的普查数据显示,2003年底,我国平均每万人拥有体育场地6.58个,而2002年德国平均每万人拥有体育场地数15.39个[德国2002年拥有体育场(馆)共计126 962处[11],人口数为8 251万[22]],德国人均体育场地数是我国的2倍多。2008年,我国体育系统内的体育事业资金共支出3 327 020.6万元,其中,群众体育支出691 053万元[3],群众体育占体育事业经费支出的比例仅为20.77%;体育俱乐部共有17 340个,体育社团22 727个,2008年全国人口有132 802万,每76 587人才能参加一个俱乐部,每58 434人才拥有一个体育社团;青少年体育俱乐部2 242个,而全国青少年人数有3亿多,每133 809名青少年才能参加一个青少年俱乐部;公益性社会体育指导员1 042 529名,一名公益性社会体育指导员要指导1 274人,而日本2007年共有235 054名(包括体育辅导员)社会体育指导员,平均约553人就享有一名社会体育指导员[20](表6)。

表6 2008年体育组织及体育指导员数情况一览表

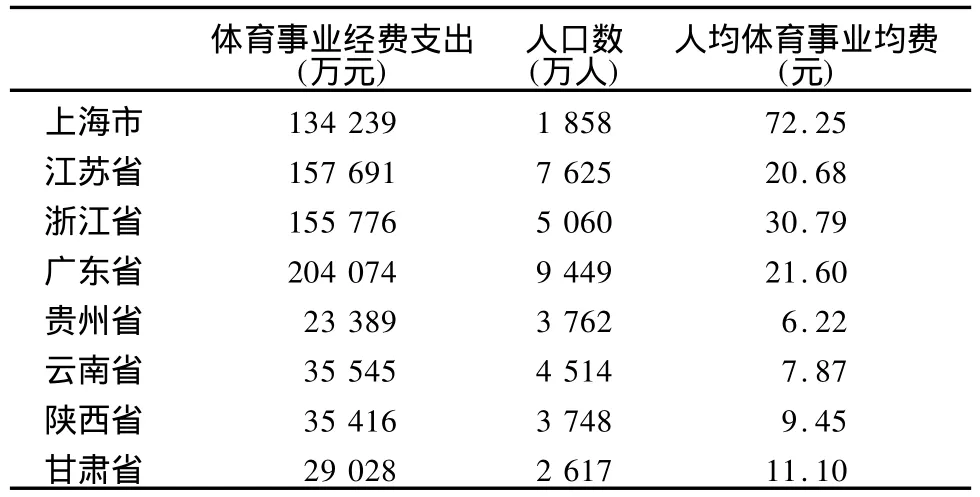

其次,区域体育发展不平衡,西部地区体育事业经费严重不足。2007年,上海、江苏、浙江和广东的体育事业经费共投入651 780万元,而贵州、云南、陕西和甘肃的体育事业经费总数为123 378万元,东部三省一市的体育事业经费是西部四省的5倍多;上海、江苏、浙江和广东的人均体育事业费为36.33元,而贵州、云南、陕西和甘肃的人均体育事业经费仅8.66元,东部三省一市的人均体育事业经费是西部四省的4倍多(表7)。

表7 2007年东部4省与西部4省的体育事业经费比较一览表

再次,城乡体育发展失衡。我国现行的财政体制是财权层层向上集中,而事权下移,到了最基层的乡镇一级财政,经费捉襟见肘。2000年,农村人口占总人口的63.78%,但政府用于农村的财政支出仅占当年财政支出的7.75%[14]。乡镇政府紧张的财政经费主要用于政府日常的正常运转,投入体育的经费极少,体育公共产品屈指可数。以农村体育场地设施为例,根据第5次全国体育场地普查的数据,乡(镇)村场地共有66 446个,仅占全国体育场地的8.18%。2008年全国新建体育场地1 106个,广大农村新建的体育场地共有658个,其中648个体育场地建在农村学校,村庄只有10个[3]。农村体育场地设施的匮乏严重影响了农民健身的积极性,不利于全民健康目标的实现。

此外,政府财政投入重点虽是竞技体育,但资金主要流向于奥运争光类项目,对非奥运项目、基础性和业余训练投入较少。政府在职业体育和体育产业发展中存在制度性缺位。我国现阶段政府体育公共产品财政保障定位不清晰与我国政府公共财政的价值取向相悖,不利于体育的可持续发展,影响了体育现代化进程及体育强国目标的实现。

4 结论

随着我国工业化和城镇化进程的加快,经济转型及社会结构的变化和人们生活方式的转变,体育的综合价值日益凸显,体育必将全方位地融入到国家的经济建设、政治建设、社会建设、文化建设和人的全面发展之中。在中华民族伟大复兴的征程中,体育事业同样也承担着富国强民的历史使命,肩负着发展群众体育、竞技体育、体育产业等重要的工作任务,而这些价值目标与工作任务的实现都离不开稳定的公共财政支持与保障。公共财政保障体育事业发展有着深厚的理论基础,而国内、外体育事业公共财政保障的实践经验又给了我们很好的启示。为更好地履行政府的体育公共服务职能,提高财政资金的使用效率,政府应合理界定体育公共产品的供给范围,科学确定体育公共产品的投资优先顺序及提供方式,加大与人民群众切身利益直接相关的体育民生工程的投入力度,以体育民生财政建设促进我国和谐社会的构建。

[1]冯国有.公共体育政策的利益分析与选择[J].体育学刊,2007, 14(7):15-19.

[2]国家体育总局.改革开放30年的中国体育[M].北京:人民体育出版社,2008:235.

[3]国家体育总局体育经济司.体育事业统计年鉴[M].2009(内部参考).

[4]国家体育总局政策法规司.他山之石——国外、境外体育考察报告选编[II][M].2005:63.

[5]高培勇.财政与民生:中国财政政策报告:2007/2008[M].北京:中国财政经济出版社,2008.

[6]郭小聪.政府经济学(第二版)[M].北京:中国人民大学出版社, 2008.

[7]郝海亭.澳大利亚大幅增加体育预算应对未来挑战[EB/OL]. http://www.sportinfo.net.cn/show/title.asp?TID=18420.

[8]郝海亭.新加坡将向全国体育协会拨款3 190万美元[EB/OL]. http://www.sportinfo.net.cn/show/title.asp?TID=18479.

[9]侯海波.德2008体育预算草案:政府增加拨款[EB/OL].http://www.sportinfo.net.cn/show/title.asp?TID=18435.

[10]侯海波.德国增加明年体育预算[EB/OL].http://www.sportinfo.net.cn/show/title.asp?TID=21448.

[11]侯海波.德国体育场馆最新数据[EB/OL].http://www.sportinfo.net.cn/show/title.asp?TID=21103.

[12]韩宏华.农村医疗卫生保障的公共财政支持研究[D].山东农业大学博士学位论文,2006.

[13]匡小平.财政学[M].北京:清华大学出版社,2008.

[14]李萍美.新农村体育服务模式建构[J].体育文化导刊,2008, (10):17-20.

[15]李燕.提高政府公共服务能力的财政思考[J].中央财经大学学报,2006,(12):1-6.

[16]刘文萃.基于新公共服务理论的我国服务型政府建设润题探析[D].山东大学硕士学位论文,2006.

[17]罗必良.新制度经济学[M].太原:山西经济出版社,2005:271.

[18]谭华.体育史[M].北京:高等教育出版社,2005:377-378.

[19]王雍君.公共财政学[M].北京:北京师范大学出版社,2008.

[20]吴昊.中日社会体育指导员制度的比较研究[D].华东师范大学硕士学位论文,2008.

[21]吴伟.公共物品有效提供的经济学分析[M].北京:经济科学出版社,2008.

[22]中华人民共和国国家统计局.统计数据[EB/OL].http:// www.stats.gov.cn/tjsj/qtsj/gjsj/2004/t20060728_402340761.htm.

Sports Public Service:The Demand of Sports Business Development on Public Finance

LI Li,ZHAN G Lin

Sports business is a collection of people’s sports public demand and an important part of public finance in market economy system.This paper,taking constructing sports service-oriented government,analyzes in-depth the theoretical basis of sports business protected by public finance,and dissects the demand of sports business development on public finance from policy basis,historical experience,international experience,the times and the reality needs of sports business development,explores the transformation of government functions and public financial finance goals of the new period.

sports public service;sports business development;public f inance;protection

G80-05 文献标识码:A

1000-677X(2010)06-0053-06

2010-05-04;

2010-05-28

国家体育总局体育哲学社会科学研究项目(1448SS09137)。

李丽(1972-),女,江西贵溪人,硕士,在读博士研究生,主要研究方向为体育产业,Tel:(021)51254750,E-mail: lly8863@126.com;张林(1954-),男,山东莘县人,教授,博士,博士研究生导师,主要研究方向为体育产业,Tel: (021)51253270,E-mail:zhanglin1954@sina.com。

上海体育学院经济管理学院,上海200438 Shanghai University of Sport,Shanghai 200438,China.