“赔偿型”刑事司法的反思

2010-08-30王瑞君

王瑞君

(山东大学威海分校,山东威海 264209)

“赔偿型”刑事司法的反思

王瑞君

(山东大学威海分校,山东威海 264209)

在我国当前的刑事司法中,加害人对被害人的物质赔偿是否到位、是否得到被害人的谅解,成为影响案件处理结论的重要因素,这种“赔偿型”刑事司法有其现实的背景和需求。然而,其可能引起的对国家刑事实体处分权的松动及刑罚轻缓化泛化等的趋向不能不令人担忧。因此,对积极推进中的“赔偿型”刑事司法进行冷思考,寻求对相关问题的理性解决办法是我们应有的态度。

赔偿;刑事司法;刑事实体处分权

一、问题的提出

近年,刑事附带民事诉讼中的赔偿问题备受人们关注,也日渐成为刑事审判中的热点和难点,正如最高人民法院张军副院长所言,“对于刑事案件依法公正处理来讲,这个问题已经变得从来没有过的重要,甚至已在很大程度上影响到了刑事案件本身的稳妥处理”[1]。概括近年刑事司法实践,一个明显的现象是:由于刑事案件被害人赔偿问题不能得以解决,被害人上访申诉的案件所占比例越来越多,为体现对被害人权益的充分保护以及案件处理的社会效果,司法机关将加害人对被害人的赔偿作为影响刑事案件处理结论的重要因素,通常情况下,只要犯罪人赔偿被害人,满足被害人一方的要求,得到被害人谅解,比较轻的案件就可以通过刑事和解,不作为刑事案件立案、不移送起诉,即使进入法院审判环节,判决适用缓刑的比较多,重的案件至少在量刑上能够获得较轻的处罚。这种将物质赔偿越来越升级,作为影响刑事案件处理结果重要因素的司法模式,我们不妨称之为“赔偿型”刑事司法。这种“赔偿型”司法在刑事司法实践中主要是通过“刑事和解”来实现的①尽管“赔偿型”刑事司法与“刑事和解”有一定的关联性,但作者始终认为,将“刑事和解”的主导价值定位于物质性赔偿,是对刑事和解的误读。所以采用“赔偿型”刑事司法概括我国当下刑事司法凸显的抬高“赔偿”作用的现象似乎更贴切,由此也说明本文中出现的“刑事和解”一词也是大量充斥中国元素的“和解”,即注重“赔偿”,这与笔者理解的原本意义上的刑事和解不完全相同。(详见王瑞君:《刑事和解:人本主义的对话型和解》,《齐鲁学刊》2008年第 3期。)此外,还有一个相近的概念即“赔钱减刑”,“赔钱减刑”可以说是“赔偿型”刑事司法的表现形式之一,或者是“赔偿型”刑事司法的子概念,因“赔钱减刑”凸显的是赔偿与量刑的关系,不能涵盖案件实体结论的全部。,其在当下呈现出以下特点:

第一,过度强化赔偿的作用。在我国近年的“刑事和解”实践中,不论是对整个刑事案件的“和解”还是对附带民事部分的“和解”,重点在于加害方对被害方物质赔偿是否到位,赔偿与否和赔偿多少成为影响案件结论的重要因素,从满足受害人的经济救助需要,获取对加害人的谅解的主观追求,到此项实践的客观效果,进一步强化了赔偿的作用。看看从一家基层法院得到的调研数据:某法院在2004—2006年该院审结的 553起刑事附带民事案件中,交通肇事案件 243件,故意伤害案件 290件,这两类案件占全部刑事附带民事案件总数的 96%。三年中有 542起案件的刑事附带民事部分通过调解结案,调解率达 98%,并且这些案件的民事赔偿部分 99%得到实现。基于案件本身的情节,加之赔偿与量刑关系、刑罚轻缓化之考虑,所审结的案件被告被判处非监禁刑的比例较高,三年中,有 621名被告人被判处了非监禁刑,占刑事附带民事案件被告人的 97.95%。据了解,在基层法院的刑事司法判决中,被害人赔偿是否到位,退赃是否积极是考虑可否适用缓刑的通行标准,审判人员如果要对一个没有赔偿被害人损失的被告人适用缓刑就会拥有许多顾虑,许多暂时没有经济赔偿能力的被告人几乎没有适用缓刑的机会。

第二,刑事和解推进速度快,赔偿的地位提升速度随之加快。从国外刑事和解模式的翻译介绍到大量有关学术论文的发表,在我国仅几年的时间。然而实践中有许多司法实务部门包括检察机关、法院积极尝试运用刑事和解解决刑事案件,似乎大有谁都不甘落后的势头,这与我们所了解的国外刑事和解的发展速度相比,似快了许多。作者在美国访学期间了解到,在美国尽管理论上对刑事和解关注较热烈,当然也有的州如新墨西哥州(New Mexico)、明尼苏达州(Minnesota)、加利福尼亚州(California)已经运用这种方式解决刑事案件,但这种模式的推进速度并非像笔者在国内时感受的那么快,并且有的州如 Texas曾经在 20世纪 90年代初对青少年犯罪适用刑事和解,后来则很少适用,并且就是在这些州也并不意味着它的每个郡或地方都实行刑事和解。美国学者也不得不承认,尽管刑事和解起源于北美,在 20世纪 70年代仅在加拿大和美国有这种模式,但近年刑事和解在欧洲的发展速度比北美要快。现在美国的法律学院多将和解(mediation,其中包括刑事和解的内容)作为一门独立的课程开设,目的是为今后的和解包括刑事和解的运用做准备或推动刑事和解的实践。更多的州仍没有采用刑事和解模式[2]。而我国开展的刑事和解实践,不仅速度快,并且对物质性赔偿的关注也达到了非常高的程度。

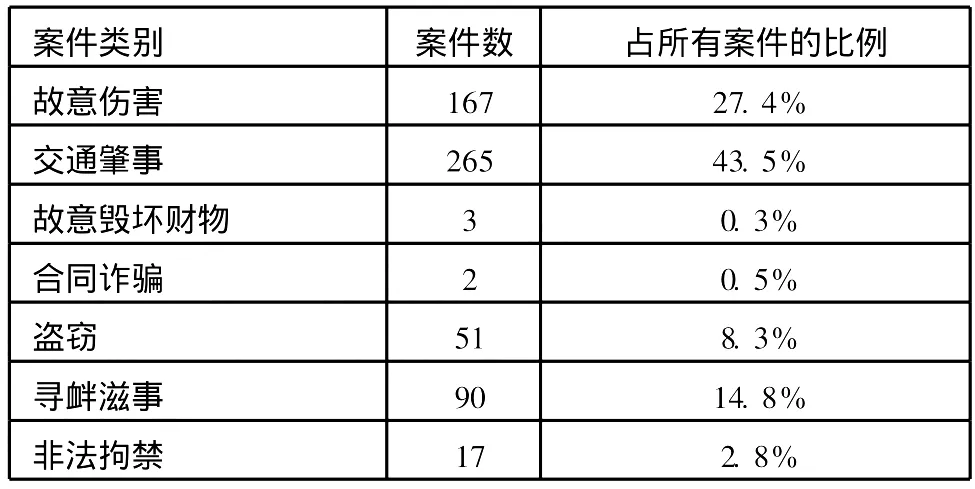

第三,适用刑事和解的案件种类呈明显的扩大趋势,进一步拓展了“赔偿”的作用空间。从各地最初进入刑事和解的案件多为情节与后果较轻的交通肇事案件、故意伤害案件、各类告诉才处理的案件,扩展为现在的过失致人重伤、盗窃、寻衅滋事等,案件种类继续呈扩大趋势。以某基层检察院提供的数据为例。该基层检察院自 2007年起积极尝试运用刑事和解机制办理轻微刑事案件,在受理的 1801件(2671人)各类刑事案件中适用刑事和解结案的有609件(782人),约占 33.8%。2007—2009年该检察院适用刑事和解办理案件情况如下:

案件类别 案件数 占所有案件的比例故意伤害 167 27.4%交通肇事 265 43.5%故意毁坏财物 3 0.3%合同诈骗 2 0.5%盗窃 51 8.3%寻衅滋事 90 14.8%非法拘禁 17 2.8%

上述案件经和解后,总赔偿金额为 560余万元,对案件作不起诉处理的有 2件 2人,起诉后作缓刑处理的有 601件 773人,免于刑事处罚的有 2件 2人,其余被判处有期徒刑、拘役或罚金。据了解,和解协议能否达成关键在于加害人是否赔偿及赔偿多少的问题①这与我们所了解的欧美的刑事和解有很大的不同。“在北美和欧洲继续发展的刑事和解领域,至少面临三个重大的危险。也许最大的危险,也是任何改革均面临的,是失去远见。任何一项计划的运作与实施都不可避免地表现为一天一天的常规程序。不知不觉地会容易忽略和丢掉恢复性正义的价值精髓与原则。……为受害者与犯罪人提供进行情感上沟通的机会,包括提供真诚悔罪和谅解并重归于好的机会,是刑事和解的最基本的原则。如果看不到这一点,刑事和解就极容易变为功利的、单纯强调赔偿以解决纠纷的一项措施,而不能为与犯罪有关人员提供分担案件事实与感觉的时间。”(参见Mark S.Umbreit.The Development and Impact of Victim-OffenderMediation in the United States [J].Mediation Quarterly,vol.12,no.3,Spring 1995.Jossey-Bass Publishers.272.)。并且,一些推行刑事和解实践的地区,对案件危害程度往往不作明确的限定,如我国扬州、义乌等地《关于刑事和解工作的若干意见(试行)》,将交通肇事案件列入刑事和解的范围,并且没有情节和法定刑的限制。类似的规定显然没有考虑到交通肇事罪危害公共安全的性质及刑法典中的位置。而实践中,有的将寻衅滋事等纳入和解的范畴,忽略了这类案件的侵犯公法益的属性,将国家的刑事实体处分权交由被害人和加害人。

二、“赔偿型”刑事司法的积极功能

发挥赔偿在刑事司法中的作用,有其现实需要,其积极功能也比较明显:

积极功能之一:有利于在刑事司法过程中实现人权保护的均衡。在我国,赔偿在刑事司法中地位的升级,缘由之一即是对被害人处于弱势的反思和矫正,提升被害人的地位显现出其合理性。1941年德国犯罪学家汉斯·冯·亨梯提出“被害人在犯罪和预防犯罪的过程中,不只是一个被动的客体,而是一个积极的主体。不能只强调罪犯的人权,而且要充分地肯定和坚决保护被害人的人权”[3]。其观点逐渐被越来越多的学者关注、接受。被害人在刑事司法中的地位在经历长期的被漠视的悲情时期之后,又重新受到了重视,刑事司法不再只是对犯罪人的公正,而要兼顾犯罪被害人的权益,让被害人在公正司法中也有发出正义呼声的机会,保护犯罪被害人,这已经成为当今国际趋势之主流。正如有些学者指出的那样,虽然国家并不怎么乐意,但刑事政策的运动是客观存在的,而且趋势是将保护受害人放在首位,而不是把惩罚犯罪人放在首位[4],也就是以犯罪人为中心的刑事政策正在向以兼顾犯罪人和被害人为中心的刑事政策转变。刑事政策的变化,彰显出均衡、全面保护人权成为近现代社会的价值选择:人权保障是均衡的,既包括犯罪人,也包括被害人,要兼顾保护,就应该允许对旧的规则观念有所突破,以实现人权的均衡保护。均衡保护人权也反映出对刑事法律关系多元主体和利益多元化的认可和保护的理念。

积极功能之二:对于解决赔偿执行难的问题,现实效果明显。按常规司法,维护受害人的权益,由法庭判定被告人赔偿即可以落实。但一个普遍存在的问题是,刑事附带民事诉讼当事人的判决得不到履行,“执行难,刑事附带民事执行更难”几乎成了近年执行人员的共识,被执行人确无履行能力构成执行难的原因之一。实践中,多数刑事犯罪的被告人处于经济十分困难的状况,没有财产可供执行。而根据法律规定,民事赔偿只能执行被告人自己的财产。对于贫困的被告人来说,如果赔偿与否都难免定罪和判刑,甚至难免一死,赔偿的主动性就无从谈起。而如果在被害人或家属同意的前提下,赔钱可能“减刑”,被告人赔偿的积极性会发挥到最大限度,其亲属会主动代为赔偿,甚至被告人和亲属会调动一切可以调动的资源,来争取赔偿。实践中一些地方法院推出的“赔钱减刑”的尝试就是在这一背景下出炉的,同时可以看出“赔偿”在刑事司法中大有市场的现实性。

积极功能之三:减少刑事上诉、上访案件的数量。在我国,除理念转型带来的司法运作模式的重大转变中被害人权益得到关注外,还有一个更直接更大的收获莫过于减少上诉、上访案件数量。案件上诉、上访是多年困扰各级司法机关、政府的难题,刑事附带民事部分的判决执行难,法院尤其是基层法院在审理刑事案件中,充分贯彻上述规定和既要精神,对于减少上诉上访,确实收到一定效果,大抵可称为实现了“法律效果与社会效果的有机统一”。

三、“赔偿型”刑事司法的负面影响

赔偿地位被无条件提高所带来的负面影响也十分明显:

就惩罚和预防犯罪而言,由于赔偿能够换来刑罚的减免,犯罪人无法切实感受惩罚之痛,不利于打击和预防犯罪,此为负面影响之一。以调解解决刑事案件或者采当下时髦称谓的刑事和解为例,在作者看来,其作用不是万能的。刑事案件应首先强调和体现惩罚性,注重被告人责任意识的强化。因为,法治社会的实现,社会主体的责任需要培养,同时是需要强制的。所以,司法理念和实践不应过多地依赖“妥协”来解决问题,行为人一旦实施犯罪,责任和刑罚是不可避免的,加之,我国日益扩大的贫富差距和社会阶层分野,使弱势群体及其同情者对既得利益群体保持着警惕。在有关实践中,以罚代刑、贿赂司法的现象也并不少见,人们完全有理由担心该制度被异化为以钱代刑的法治漏洞。因此,原本刑事附带民事诉讼是犯罪人理应承担的赔偿责任,不应成为削减刑罚的理由,将民事赔偿视为刑罚裁量考量的因素会带来一个明显的弊端:被告人往往以此提条件,轻判则赔,不轻判即量刑时如若不考虑此因素则不赔。如果说当被告人有足够的财产加以赔偿的情形下可以通过判决强制执行尚可弥补此做法的不足的话,实践中常常会遇到尴尬,如被告成年,无独立个人财产,父母或其他亲属提出代为承担赔偿,但附加条件是对被告人刑事裁量从轻考虑,面临此种情形,如何选择?在赔付之后,被告一方又怎么可能依然对法律正义怀有深深的敬畏和尊重?

报应性正义观根深蒂固,被害人仇恨心理无法释放,易导致“恶逆变”现象,加之,此种做法会引导双方寻求私了,被害人遭受进一步损害,此为负面影响之二。报应性正义观缘于人的复仇本能。复仇作为一种报复性行为,是生物学上的一种正常现象,是任何生物在自然界生存竞争中的基本需要和本能[5]。被害人是犯罪后果的直接承担者,其人身或财产权益受到重大侵害,在被害后往往面临着巨大的精神创伤,形成一种不良的痛苦情绪,并继而产生恢复心理平衡的需要,惩罚与获得赔偿是被害人的重要心理动机。“即使是今天,司法制度的基础动力就是人们的复仇本能:如果受害人或其亲人没有复仇意识,司法审判就很难启动,整个司法程序——即使由于国家干预而启动——也完全不同;受害人或其亲人总是比一般人更愿意不计报酬地协助警方调查罪犯,比一般证人更自愿出庭作证,甚至要求法院施以重刑,由此才有了目前各国在这一层面上看大同小异的司法制度”[6]。在中国,民众的报应观念更为突出。从奴隶社会到封建社会的漫长时期,民众一直处于被剥削、被压迫的地位,因此,他们对于侵犯自己利益的人(如犯罪人)有着本能的痛恨,迫切地希望国家能给犯罪人以应有的惩罚,报应正义的实现是对被害人最好的、最具安慰作用的交代。人们对犯罪人的认识也始终将其置于社会的对立面,认为只有将犯罪人关进监狱,与社会隔离才是最安全的。实践中,被害人从犯罪人那里得到赔偿,只是被害者或其家属从中找到的一种心理平衡,更多的时候是经济原因所迫的一种无奈和无助的选择。被害人及其亲属更大程度地是要从对罪犯的惩罚中得到相应的心理平衡和心理补偿。即是说,获得“赔偿”并非一定意味被害人“谅解”了犯罪人,仍要防止“恶逆变”现象的出现。

此外,尽管被害人有强烈的复仇心理,当然获得赔偿的心理同样强烈,于是可能使被害人以私了的手段来实现补偿。被害人为求得赔偿,往往愿意通过与犯罪人“私了”的方式解决纠纷,由犯罪人作出某种承诺,如给被害方丰厚的物质利益、“封官许愿”、准许调动工作甚或答应娶被害人为妻,换取被害人的不告发。但人类历史已经反复验证,“私了”是靠不住的,被害人有可能遭受更进一步的损害。

将对加害人是否追究、可否从轻追究的决定权交由被害人,引发国家刑事实体处分权的松动,此为负面影响之三。出于被害人的“法律白条”无法兑现的现实和上诉上访给司法机关带来的巨大的压力,司法机关着力推行“刑事和解”,试图通过被害人与被告人提前达成的赔偿协议,来缓和两者之间的紧张关系,但如果不给被告人一点甜头,被告人就没有积极履行赔偿义务的动力,对被害人而言,有赔偿总比没有任何赔偿好,于是作出牺牲的也只好是国家让予部分刑事实体处分权给被害人,只要被害人满意,点头不继续追究此事,案件就可以不移送、不起诉或者判处较轻的刑罚。这无疑是将国家拥有的对加害人是否追究、可否从轻追究的决定权交由被害人,导致刑事实体处分权的旁落。结果是,在提升被害人地位之时,将犯罪视为加害人与被害人之间的关系,实现了被害人的个体正义,忽略了社会正义。

从长远来看,有降低刑法道德信誉的风险,此为负面影响之四。“刑法的最显著因素是它作为一种道德教育和社会化的体系。人们遵守刑法不是因为刑法包含的法律威胁,而是因为公众认为它是合理而至的服从。”[7]刑事司法体系“与社会正义直觉越吻合,其道德信誉越高;它越偏离经验主义惩罚,并对偏离就越不在乎,其道德权威就越低”[8]。当下,针对“赔钱减刑”引发的争论,民众有共同的质疑:富人可以花钱免刑,只要有钱,即使不是真心悔罪也能被赦免;而一个穷人即使真心悔罪,也会因拿不出补偿而被判重罪。其后果是公开的司法不公。尽管专家学者对“赔钱减刑”有另一番评价,然而,就经验而言,社会共同的正义直觉不容忽视,因为只有构建更大的社会道德信誉,刑事司法体系才能充分发挥其控制犯罪的作用,只有具有道德权威的刑法才可以影响公众的行为。刑法的道德信誉的树立,首先要求刑法向公众清楚表明它最主要的目的是实现正义,并且,这种正义与民众的正义直觉一致时,这种道德信誉就会得到强化。相反,如果刑事责任分配与公众的公正刑罚的认知相背离,刑法的道德信誉和犯罪控制效用就会被削弱。因此,刑法和刑事司法的道德信誉和权威的建立不能不考虑民众的正义直觉,否则,势必导致刑法、刑事司法道德信誉的降低,带来消极的影响。

四、“赔偿”在刑事司法中的理性定位

关注被害人赔偿或者本文称作“赔偿型”刑事司法,是一种相当有生命力的自生自发的实践,也得到学者的关注和热议,当然也逐渐暴露出一系列问题。尽管对于新生事物应更多地对其进行经验的观察,而不应草率地进行价值判断,但对积极推进中的“赔偿型”刑事司法进行冷思考,显然不失是一种谨慎负责的态度。

其一,“赔偿”的定位首先在于被害人地位的理性定位。“赔偿”地位的提升缘由之一是对被害人权益的关注。过去我们强调刑事法律关系是犯罪人与国家之间的法律关系,刑事法律关系的主体是犯罪人与国家,将被害人置于被遗忘的角落,基于对传统观念的反思,关注被害人,保护被害人的权利,将倾斜的天平调整过来。但“天平”的调整需要讲究度,提升被害人的地位,不等于以被害人为中心,取代司法机关的职能。就犯罪而论,不论所谓侵害公共利益的犯罪还是侵害私人利益的犯罪,事实上都不仅涉及加害人与被害人之间的关系,还包括加害人与社会不特定人之间的关系,一起发生在一个居民区的伤害、盗窃案件留下的阴影会波及整个居民区,一起肇事案件给人的心理震动和不安全感也绝不仅仅限于该事件中的具体被害人。就犯罪发生后需要思考解决的问题而论,既包括如何消除已经造成的不良后果,也包括如何惩治罪犯和预防犯罪。如果过于依赖被害人的意志来决定案件的走向,未免有片面之嫌,因为我们不仅要关注被害人的赔偿要求是否得到满足,还要关注加害人与被害人之间的关系恢复,还要关注加害人的悔罪、改过情况,这其中包含更深一层的关注,即加害人与社会不特定人之间的关系。因此,司法机关的职能不能削弱。我们关注被害人,可以在增强对被害人实体和程序权益保障的具体措施上下工夫,但不等于过于抬高被害人的地位,甚至动摇“国家——犯罪人”的刑事法律关系的二元主导模式,否则会催生许多新的矛盾。

其二,刑事实体处分权的归属和决定因素不能动摇。人类几千年的文明史,刑事实体处分权经历了由绝对归属于被害人,到国家予以垄断,再到以归属国家为主、被害人为辅的演变过程。过程的背后是人类通过漫长的历史岁月,通过不断试错、日积月累并付出惨重代价和血的教训。人类艰难获致的文明成果及承载的社会伦理,体现了人类文化的共通性,应该被尊重,不可轻易动摇。在目前我国的“赔偿型”刑事司法中,存在着过度抬高被害人的地位、过度夸大被害人作用的趋势,支付一笔可观的赔偿金给被害人则成为促成和解行之有效的催化剂。于是,“被害人”和“赔偿”成为一些案件处理中的关键词汇。被害人的态度、是否对被害人进行了赔偿成为左右案件处理的决定性因素,大有以被害人取向动摇国家取向的势头,值得慎思。

应该承认,现实中存在无具体被害人的犯罪,但任何犯罪的发生所影响的不仅仅限于特定的个人,因此,是否对一个人施以刑罚以及施以多重的刑罚,其决定因素有两个:行为本身的客观危害性和人身危险性。后者涉及对人格因素的判断。当然,对于人格因素的判断,不仅要考虑危害行为实施过程中所反映出来的人格倾向,同时也应适度考虑行为前和行为后的表现。行为人于危害行为实施后,能够积极地赔偿被害人、真诚地进行悔过,那么在其人格的可谴责性方面,予以充分的考虑,进而在刑事法律责任的追究方面作出相应的调整,应当说是符合刑法的基本观念的。但必须明确,犯罪嫌疑人或者被告人的积极赔偿和真诚悔过,只是引起相关的司法机关作出决定的一个重要的事实根据而已。司法机关作出决定的实质根据,在于犯罪嫌疑人或者被告人的人格因素,“赔偿”与“人格”毕竟是两个不同的概念,因此,必须反对将犯罪嫌疑人或被告人的赔偿作为予以从宽处理的唯一根据,否则就成为“以钱买刑”。若犯罪嫌疑人或被告人虽然给予赔偿,但是不能说明其具有真诚悔过的态度,不能证明其人身危险性的降低,那么即便被害人予以谅解,相应司法机关也不应从宽处理。一句话,国家公权力主导司法的底线不能动摇。

其三,“赔偿”影响刑事司法,要防止刑罚宽缓被泛化。如前所述,刑罚宽缓化是近年学界讨论的热点话题之一。学者借鉴西方“轻轻重重”的刑事政策,呼吁我国刑罚宽缓,司法实践呈现一边倒的趋向,赔偿做不立案处理、不起诉、适用缓刑比例高。这不能不让人有一种担忧:这种宽缓一旦被泛化,会大大削弱刑罚的威慑力。刑法向来与“严厉”联系在一起的。刑法的“严”与“厉”是两个不同的概念,“厉”不是刑事法治的必然选择,但“严”却是法治国家刑法的共同特点,刑法的威慑力量是不能被忽略的,法尤其是刑法更不能因为一时一地政策的调整或观念的纠偏而被松动或弱化。要避免矫枉过正,执法、司法机关履行职权不得打折扣。

其四,措施配套与具体措施的跟进。“赔偿型”刑事司法要在实践中得到健康发展,需要相关的配套措施跟上。第一,应在法律和政策上明确哪些犯罪可以实行积极赔偿后不移送起诉、不起诉或减轻处罚,哪些犯罪则要严格限制。对于告诉才处理的案件和自诉案件可以进行刑事和解,以至于撤销案件或不判处刑罚;对于这些案件以及未成年人犯罪、过失犯罪等,可以适当实行赔偿与量刑挂钩,而对于主观恶性大、情节恶劣的暴力犯罪,则原则上不实行。第二,要把被告人赔偿与国家补偿等制度的建设有机地结合起来,寻求多方面的解决途径。保护被害人权利需要制度的协同和体系化,现在,各地在尝试建立对犯罪被害人的补偿制度,对于不积极履行赔偿责任,或者不真心悔改,而是以此作为从轻减轻处罚交换条件的被告人,对于被害人可以通过国家补偿来实现,在国家公权力的主导下,实现伸张正义、惩罚犯罪、保护被害人多赢的效果。第三,重视刑罚执行阶段赔偿的支付。在我国,服刑人员中刑事附带民事诉讼的人员,在法院判决前一般都能积极进行赔偿。服刑期间,罪犯一般不会愿意继续支付赔偿,原因在于现行监狱内的减刑、假释是与罪犯的罪名、刑期、余刑、狱内是否受过处分、考核得分等等相联系的,其赔偿支付与减刑、假释等未建立起联系。因此,建议鼓励服刑人员服刑期间继续履行赔偿义务,相关规定应将服刑人员支付赔偿的努力和表现与减刑、假释挂钩。

[1]张军.刑事司法的和谐为民之路[A].人民法院改革开放三十年文集[C].北京:人民法院出版社,2008.27.

[2]王瑞君.刑事和解:人本主义的对话型和解[J].齐鲁学刊,2008,(3).

[3][德]汉斯·约阿希德·施奈德.国际范围内的被害人[M].许章润等译.北京:中国人民公安大学出版社,1992.419.

[4][法]米海依尔·戴尔马斯—马蒂.刑事政策的主要体系[M].卢建平译.北京:法律出版社, 2000.242.

[5][美]理查德·A.波斯纳.法律与文学[M].李国庆译.北京:中国政法大学出版社,2002.66.

[6]转引自苏力.法律与文化[M].北京:生活·读书·新知三联书店,2006.44.

[7][美]保罗·H.罗宾逊.刑法的分配原则——谁应受罚,如何量刑?[M].沙丽金译.北京:中国人民公安大学出版社,2009.196,184-185.

责任编辑:王 瑞

Thinking Rationally on Crim inal Justice of Compensation Type

Wang Ruijun

(Shandong University atW eihai,W eihai,Shandong264209)

Now in our Practice of criminal justice,the condition of injurer compensating victim and acquiring forgiveness becomes nor m of case result.The“criminal justice of compensation type”has its real condition and demand. We can not help worrying that itmaymake disposition powerof criminal justiceweak and penalty reprieve possible. We need to search matched meatures and think deeply on“cr iminal justice of compensation type”,which is propelled quickly nowdays.

compensation;cr iminal justice;disposition power of criminal justice

D925.2

A

1008-6951(2010)03-0106-06

2009-03-04

本文为 2007年度教育部人文社会科学研究规划基金项目“刑事被害人国家补偿研究”阶段性研究成果 (项目批准号: 07JA820039)。

王瑞君(1966— ),女,内蒙古赤峰人,山东大学威海分校法学院教授,法学博士,研究方向为刑法学。