门诊换药间隔时间的探讨

2010-07-27刘文惠

刘文惠

(深圳市龙岗区坪地医院,广东深圳 518117)

现代医学伤口换药的涵义远远超出了这个局部外用药的范围,而主要是通过伤口换药了解伤口、清除分泌物、去除坏死组织、培养肉芽组织、促进上皮生长,最终达到创口愈合的目的[1]。换药的目的在于创造良好的环境,促进这种生物作用更好的发挥。伤口换药又称伤口更换敷料,是一项技术性较强的外科的基本操作技术,临床较为重视,适用于缝合伤口、凹陷性伤口、创面溃疡、窦道、痿管[2]。笔者通过对840例门诊外科患者换药间隔时间进行研究,收到满意的效果,现报道如下:

1 资料与方法

1.1 一般资料

我院2006年10月~2008年10月门诊收治的840例外伤或手术患者中,外科术后伤口愈合不良者15例,脓肿切开引流者230例,手足外伤者515例,小面积烧、烫伤80例,年龄5~78岁。随机分为对照组420例和观察组420例,两组患者年龄、性别经检验无显著性差异(P>0.05),具有可比性。

1.2 换药目的

①了解伤口愈合情况,以便酌情地给予相应的治疗和处理。②去除伤口异物、渗液或脓液,减少细菌的繁殖和分泌物对局部组织的刺激。③伤口局部用药,促使炎症局限,以利于肉芽的健康生长及上皮组织的扩展,促进伤口尽早愈合。④包扎固定伤口,使局部得到充分休息,减少患者痛苦。⑤保温,促进循环;防止磨擦等机械外力;防止病原微生物进一步侵袭,改善局部环境,为伤口愈合创造有利的条件。

1.3 方法

两组患者均用抗生素预防感染,均用0.3%~0.5%的碘伏棉球清洗消毒伤口及周围组织,再用0.5%黄连纱条覆盖创面,无菌敷料覆盖包扎。换药过程中严格执行无菌操作原则。观察组每隔3 d换药1次,常规组每隔1 d换药1次,换药后患者保持伤口处敷料干燥。

1.4 统计学方法

组间计数指标采用χ2检验,计量指标采用t检验,以P<0.05为有显著性差异。

2 结果

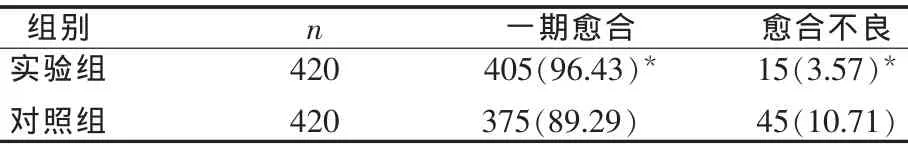

两组患者均在伤后14 d拆线,愈合情况见表1。创面愈合标准参照张福奎 《实用小外科学》[3](有红肿炎症反应属愈合不良)。观察组与对照组比较,有显著性差异(P<0.01)。

表1 两组经不同换药后伤口愈合情况比较[n(%)]

3 讨论

长期以来,人们对伤口换药的间隔时间有一个认识误区,认为换药次数愈多愈好、间隔时间越短越好,使创面最大程度地保持清洁,这样伤口才能愈合得更快。换药可改善伤口愈合的条件,有利于伤口愈合,但是每一次伤口的换药,对肉芽组织上的毛细血管均有不同程度的损伤,从而影响肉芽组织的生长,即便是轻微的擦拭,这种损伤也是不可避免的[4]。企图通过勤换药“彻底”冲洗伤口而达到伤口“无菌”的目的是不可能的,相反会对伤口的愈合产生不良的刺激。

为促使伤口早日愈合,有的人总觉得换药越勤越好,其实不然。对于主要起杀菌消毒作用的药物,如果伤口比较清洁,说明病菌已日渐减少,而且已经在长新肉了,这时如果换药过勤,反而会刺激伤口,影响新肉的成长,所以换药的间隔时间要根据伤口的具体情况而定[5]。如果伤口的分泌物(如脓液)较多,说明伤口距愈合时间尚早,仍需消毒,可每天换药1~2次。如果只见伤口流血水,而没有脓液,说明伤口已比较清洁,快愈合了,可每隔3~5 d或7 d换药1次。本组患者经适时间隔换药,效果显著,笔者认为应根据具体情况适时换药,其原则如下:根据伤口创面和致病菌等特点,进行分类处理:①较清洁的浅表伤口,一般处理后3 d换药1次,7 d可全部愈合。②污染的伤口要认真清创、缝合,并用0.9%以上生理盐水反复冲洗,再用络合碘消毒,然后注射破伤风抗毒素注射液(TAT)及抗生素等,观察伤口有无继发感染决定换药间隔时间。③已化脓伤口要以充分引流脓液、冲洗脓腔、清除脓汁及脓苔为原则。堵塞引流不宜太深,使脓液引流通畅并视脓液多少,每日或隔日换药。经久不愈的伤口,要认真寻找原因,多以缝合线结脱落其内或缝线一端固定,另一端游离所致,一般脓腔一经切开引流,多不需要使用抗生素,防止滥用抗生素。④慢性顽固性溃疡病应清洁创面促进愈合。消毒周围皮肤、可用盐水棉球轻擦创面,敷1∶1000呋喃西林液,换药要轻,以免撕脱组织,造成出血,加大创面,对患癌肿性溃疡要配以抗菌药纱布换药,溃疡面可缩小。⑤特异性伤口,如结核脓肿及窦道,明确诊断后,未溃疡者不应选择轻率切开,窦道明确诊断后,未破溃者不应轻率切开,可于健康组织处进针抽吸。窦道形成者,局部配抗菌药和其他药,纱条填塞7 d后治愈,应纠正塞性脓疡不可治愈的观点。

[1]华文斌,柏连松.影响伤口愈合的因素及促愈方法[J].中国中西医结合外科杂志,2001,7(1):67.

[2]付小兵,王德文.现代创伤修复学[M].北京:人民军医出版社,1999:217-244.

[3]罗翠芳.换药间隔对创面愈合的影响[J].实用护理杂志,2002,18(6):29.

[4]林菊英,金乔.中华护理全书[M].南昌:江西科学技术出版社,1993:535.