一种新的新药开发模式:“组合式中成药”的设想及可行性分析

2010-05-26张建武肖诗鹰刘铜华

张建武, 邸 峰, 肖诗鹰, 倪 健, 袁 林, 刘铜华

(1.北京中医药大学,北京 100029;2.北京市药品监督管理局,北京 100053;3.科技部中国生物技术发展中心,北京 100036)

现有中成药的研制思路是一方一药,与西药相似,即用一种成药治疗一种疾病,因而难以体现中医辩证论治、随证加减的临床用药特色,并不能解决影响和制约中成药生存和发展的关键问题。本文在研究中成药研制和应用现状以及存在问题的基础上,提出一种新的新药研发模式——“组合式中成药”,探讨这种模式的设想与思路,并分析发展组合式中成药的可行性。

1 中成药应用现状及存在问题[1,2]

1.1 中成药的研制和应用现状 传统汤剂由于组方灵活,针对性强,最能充分体现中医整体观和辩证施治,且具有疗效显著的特点,因而千百年来,一直是中医临床上运用最广泛、最基础的剂型。但是传统汤剂难以适应现代快节奏生活方式,已明显影响并限制其使用。

中成药具有现成可用、适应急需、存贮方便、能随身携带、省去了汤剂煎煮过程、消除了中药汤剂服用时特有的异味和不良刺激等优点。各种中成药制剂以各自的优势在现代医疗活动中发挥了较好的治疗作用,受到人们普遍认可和欢迎。2008年,我国中药企业已有近1500家,中成药品种9000余个,产业经济规模已突破了1000亿元,剂型也从传统的“丸、散、膏、丹”发展到现在的40多种。

1.2 制约中成药生存与发展的关键问题 笔者认为影响和制约中成药生存与发展的尚未解决的关键问题有两个:一是,中成药处方固定不变,不符合中医临床随证加减用药的要求。大多数中成药的功效与其适应证固定不变,而无法按照辨证论治的原则灵活加减运用,因而影响中医临床治疗的效果,不适应临床诸多变化和疾病谱增多的辨治需求。二是,中成药处方药味繁多,不利于工业化生产和质量控制。中成药大多为复方制剂,药味繁多,给制备工艺以及质量控制带来一定困难。

中成药处方有数十万手,加之人类疾病谱的不断变化,按照目前“一方一药”的中成药开发模式,将如此众多的成方全部生产成方便、实用的中成药是不现实的。因此,对目前的中药新药开发模式,尤其是中成药二次开发的模式进行变革,以使其符合中医临床用药的特色,确保中医药产业的可持续发展变得尤为迫切,具有重要的现实意义。

2 组合式中成药的基本思路

2.1 组合式中成药的内涵 组合式中成药包括两部分:基本中成药和中药单味制剂。基本中成药针对疾病的主要矛盾而设,治疗主病、主症,起主要治疗作用;中药单味制剂辅助主药治疗主病、主症或兼症,起增强疗效作用,或者对主药起制约作用。基本中成药和中药单味制剂加减使用,临床医生可以根据患者的主要病症决定使用何种基本中成药,并根据患者、环境、心理、体质等因素以及病因、病性、病时、病势等病理变化因素决定加减一种或多种中药单味制剂。

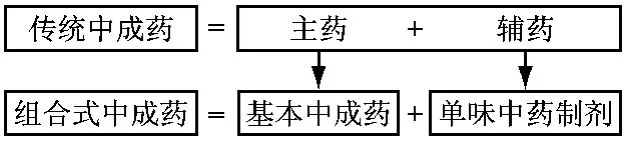

传统中成药和组合式中成药的研发和使用模式如下图所示:

例如,小柴胡汤是临床上使用频率非常高的一张处方,运用范围极其广泛。在《伤寒论》和《金匮要略》两书中就有20条的记载。据不完全统计,现代医家用小柴胡汤治疗的病种就有70余种,涉及内、外、妇、儿、五官各科。中医通过化裁灵活运用小柴胡汤,化裁的方式有两种,一种是在原方的基础上进行加减,另一种是与其它处方合方使用。组合式中成药的研发思路是,将小柴胡颗粒剂作为基本中成药,即可单独使用,也可与一味或多味单味中药颗粒剂配伍使用,以增强疗效或者治疗其它兼症。

2.2 组合式中成药的特点

2.2.1 体现中医临床用药特色,尊重临床医生处方权 中医理论的精髓是整体观和辨证论治,中医临床用药的特色是随证加减。随证加减是指中医在临床实践中根据临床上错综复杂的实际情况,增减原方的药量,或加减某种药物。随证加减反映了状态的千变万化,提示处方固定的中药制剂,在今天和今后的临床实践中,不会成为中医临床用药的主流。广大中医医生更习惯于选择中药饮片,随证加减,同病异治,异病同冶,适应病症复杂的疾病治疗。组合式中成药体现汤剂随证加减运用的灵活性,并能最大限度地遵循中医整体观念和辩证论治的理论原则,全面考虑人与环境、心理、体质等因素及病因、病性、病时、病势等病理变化的因果关系,把握药物配伍、用药剂量等原则,切合病证实际确立治疗法则而遣药配方,有的放矢地治疗疾病,具有其它中药剂型难以比拟的优势,对提高中药临床疗效有积极意义。

2.2.2 体现中药汤剂合煎特色,节约中药新药研发投资

组合式中成药并不等同于现有的中药配方颗粒,中药配方颗粒是将处方中每味中药分别制备成单味药颗粒,然后再配伍使用,并不符合传统汤剂合煎的理论,因此在一定程度上临床疗效受到影响。组合式中成药是将中医处方中的“核心部分”筛选出来,按照传统合煎工艺制备,保留了传统汤剂合煎的优势;将辅助性中药单独制备成适合与基本中成药配伍使用的剂型,又保留了汤剂随证加减的优势。此外,由于组合式中成药只将处方中的“核心部分”制备成基本中成药,基本中成药可以通过加减单味中药制剂治疗不同病症,能够以数量较少的中成药治疗较多的病症,扩大中成药的应用范围,这种模式有利于控制我国中成药的研制数量,因此可以大大节约中成药开发方面的投资。

2.2.3 提高中成药工业化程度,便于中成药质控与监管我国目前生产的中成药大多为复方制剂,由于含有的药味较多,给制备工艺和质量控制带来一定困难,使得我国中成药的工业化程度不高,质量控制水平较低。组合式中成药将主药和辅助药分开,分别制备成基本中成药和中药单味制剂。将处方中的辅助药分离出去后,基本中成药含有的药味减少,便于生产厂家制成现代制剂,提升中成药的质量控制以及质量监管水平。

3 组合式中成药的可行性分析

3.1 基本中成药目录的确定 首先要清查“家底”,运用现代信息技术将中医文献中数以万计的经方、时方、验方、秘方以病名归类,一种疾病为一个系列,每个系列确定若干基本处方,然后再论证处方中的药味是否需要加减,筛选出药味精当的基本处方。基本处方应含有较少的药味,临床疗效较好,临床使用频率较高;药味较多,但对某些疾病有特殊疗效的中成药也可入选基本处方。以基本处方为基础,开展基本中成药研制工作,最终确定国家基本中成药目录。基本中成药目录可以进行补充和完善,但应严格限制基本中成药的数量,拟入选基本中成药目录的中成药需提供与已有中成药具有显著性差别的实验数据。

3.2 基本中成药剂型的确定 单味中药制剂应便于制备、贮藏、运输以及质量控制,基本中成药应选择适宜与单味中药制剂组合使用的剂型,如煎剂、合剂、糖浆剂、膏滋剂、浸膏剂、颗粒剂、散剂,甚至胶囊剂、片剂及丸剂等皆可选择兑服或同服的方式组合使用。对中药外用制剂中的黑膏药、软膏剂、搽剂、中药浸膏或半浸膏或生药粉调成的贴剂及各种保健药枕、药袋、药垫等亦可作为糁药加入混匀进行加减。笔者认为,组合式中成药的最佳组合方式为:基本颗粒剂+单味颗粒剂。这种组合方式便于工业化生产和质量控制,同时便于临床医师调剂和患者服用。

3.3 组合式中成药的质量控制 基本中成药和单味中药制剂分别进行质量控制,两部分制剂的质量对于组合式中成药的质量均至关重要。相对于传统处方,基本中成药由于去除了其中的辅助性药物,药味相对较少,便于质量控制。可以选择反应基本中成药主治病症的化学成分进行定量鉴别,以及采用指纹图谱等技术进行定性鉴别,为基本中成药质量优劣提供客观的评价标准。单味中药制剂失去了中药材的外观性状特征,因此传统的性状鉴别、显微鉴别等方法已不适用,而要应用薄层色谱、红外光谱等现代技术,采用专属性强的鉴别方法来鉴别药材的真伪。采用高效液相色谱、薄层扫描、气相色谱、紫外光谱等技术,选择反映每味中药功能主治特点的化学成分,建立含量测定标准,为中药质量优劣提供客观的评价标准。

3.4 组合式中成药的不良反应监测 组合式中成药将主药和辅助性药物分开,有利于临床上实施辩证论治,以及临床用药的随证加减。尊重临床医生处方权的同时,也增加了临床用药的不确定性,尤其是可能增加由于不同药物配伍而发生不良反应的机率。因此,一方面,临床医生需要不断提高自己的诊治水平,并时刻保持高度的药物不良反应警惕性;另一方面,国家应完善相应的不良反应监测机制,提高监控组合式中成药发生不良反应发生的能力。

4 组合式中成药的开发前景

近年来,我国中医药领域不断引进、吸收现代科学技术精华,中药新药的开发取得了长足的进步。然而,中成药由于药味固定、不能随证加减,药味繁多、质量难于控制等本质性缺陷问题始终没有解决,一定程度上制约了中成药的生存与发展。

组合式中成药既保持了中药汤剂组方灵活,针对性强的特点,又保持了汤剂合煎的优势,且药味精当,便于生产及质量控制,同时具有传统中成药服用和使用方便等优点。组合式中成药的研发模式将为我国新药开发及临床应用,尤其是中成药二次开发,带来革命性进展,并有可能为解决中成药临床疗效差及质量控制难等问题提供一个新的思路。

[1]刘明乐,李克荣.中药制剂在临床上的辩证加减运用[J].医药导报,2004,23(11):873.

[2]杨风英.试析系列中成药研制开发的思路与方法[J].湖南中,1999,15(3):1-2.