扬州清曲音乐的审美特征及文化内涵

2010-05-10谈欣

谈 欣

摘要:扬州清曲为首批国家非物质文化遗产,是明清时调在曲艺音乐中流变之典范。流行于扬州市区及周边城镇,已有六百余年历史,含有数百支唱腔及曲目。本文采用实地调查、定量分析等方法研究清曲唱腔特征并总结规律,以此推断出清曲独有的审美情趣及艺术价值,进而从文化生态角度,诠释成因。

关键词:扬州清曲;音乐艺术;唱腔特征;审美特征:文化内涵

中图分类号:J601

文献标识码:A

文章编号:1003-9104(2009)07-0161-06

扬州清曲是明清时调在扬州地区流传之遗音,2006年被列为首批国家非物质文化遗产,突显出她在传统民间音乐中的地位和价值。其唱腔曾对众多戏曲、曲艺的形成和发展产生过影响。如四川清音、湖北小曲、江西清音、广西文场及扬剧、淮剧等。自上世纪50年代起,就有专家学者对它进行研究整理,成果显著,如章鸣的《扬州清曲调查报告》(1960油印本),韦明铧《扬州曲艺史话》(1985中国曲艺出版社)、韦人《扬州清曲三卷》(2006广陵书社)等。其中对清曲唱腔研究关注不够,本文拟从这里人手,用定量分析法研究唱腔的共性特征,从中推断出清曲的审美情趣,进而放人文化背景中诠释成因。

一、百曲如一——曲牌系统研究

清曲传统曲牌共73支,来源复杂雅俗兼得。其中有来自南北曲的[劈破玉]、[黄莺儿];有来自当地民歌的[杨柳青]、[玉美针];也有来自当地花鼓的[磨豆腐];其中源于明清时调者为最多,如[剪靛花]、[银纽丝]、[梳妆台]、[叠断桥]、[鲜花调]等等。从名称看曲牌构成显得纷乱繁杂,从听觉上却能感受到同类化现象。《中国曲艺音乐集成·江苏卷》注释[倒花篮]曲牌时写到“[倒花篮]旧名[倒豌豆],与[湘江浪]、[老叠断桥]、[叠断桥]属同一曲牌系列……该曲调与[湘江浪]相近。”《中国戏曲音乐集成·江苏卷》扬剧概述中也有这样的叙述“在清曲曲牌中[剪剪花]与一些风格相近的曲牌构成独特的曲调群,它们相互勾结,转折自然,不落痕迹,如[鲜花调]、[夸夸调]、[哭小郎]等”,这些文献记载进一步证实了清曲曲牌的同类化现象。据笔者统计清曲中有同曲异名现象的曲牌占整体曲牌的近百分之八十,出现此现象并非偶然,原因存于调名混用及曲牌自身的流变。曲牌名称混用现象在明清时调中较普遍,曲调名常常被词格、曲文、歌名等代替,如[鲜花调]其词为前两句相叠,用词格命名为[双叠翠],从曲调看其实为一物也,但后人时常作相异曲牌收录、曲牌[罗江怨]常取曲文末句泛声[哈哈调]为另一名,歌名[四季相思]、[叹五更]也常代调名[银纽丝]等。曲牌自身流变是指在原曲牌基础上滋生出新的曲牌,这多半由职业、半职业艺人在演唱曲牌过程中“依调填词”,或“依词变调”形成。单乐种系统内曲牌衍变现象在曲艺、戏曲这类程式性音乐中较常见。这常给研究者带来迷障,尤其是音乐工作者。

对于清曲唱腔研究,笔者将跨越曲牌名纷乱的障碍,着重研究曲牌唱腔本身。根据唱腔的异同差异,将清曲曲牌调同,名、词不同的归类。分为[梳妆台]类、[天津调]类、[莲花调]类、[虞美人]类、[急急风]类、[满江红]类、[道情]七小类。各类中不同曲牌间曲调并非完全一致,有大同小不同、小同大不同的情况。但总体上同类曲牌风格统一、音乐素材接近,情绪表达相似,各类间又有特征差异。如[天津调]类和[满江红]类前者曲牌用材单一,对比性弱,结构短小,情绪单纯,形象鲜明。旋律错落有序、抑扬起伏,基本围绕羽、徵音做级进环绕式进行,连续两个小三度回旋连接la-do-la、sol-mi-sol,增添了曲调的律动感,给人清新活泼,流利舒畅之感。后者,则不然,曲牌用材复杂,对比性强,结构庞大,常重复联套使用,旋律平稳柔婉,字少腔多,整体风格恬淡典雅,雍容端庄。

二、清雅不失爽朗——音乐审美特征研究

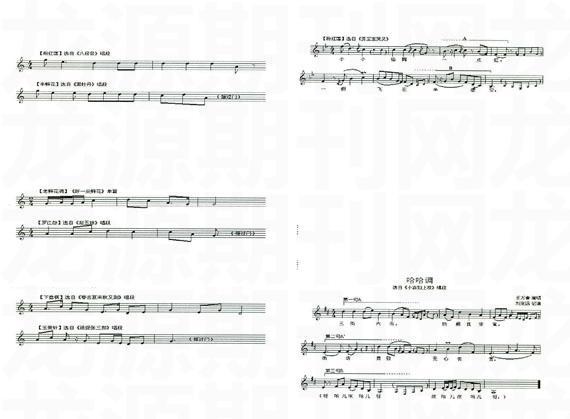

清曲七类唱腔有何共同规律,又体现出怎样的审美特征,以下将详细分析之。异曲同腔现象已使曲牌数量简化,根据实地调查中曲牌使用情况及曲调简洁原则,选出各类代表性曲牌(笔者称母曲),即上述命名类别曲牌。着重分析这七支代表性曲牌,便大致可知清曲唱腔的旋律特征。首先使用昆曲、道乐研究中的主腔分析法,找出七支母曲的核心腔句,命名为“母腔”。它是母曲唱腔构成的基础,也是该类曲牌的特性腔句,统系众多不同曲牌。“母”实际上含有曲牌体系的意义,即各曲牌之间共有,起到联系曲牌之间关系作用的基础结构。现将七支代表曲牌的具象“母腔”以表列出,并加以编号,用C调记谱,如下。

这七支母腔体现了七类不同曲牌间的异质,同时包含了腔格、腔型(即旋线旋法、节奏)等基本音乐要素。对其进行定量分析,并参照结构特点,总结唱腔的共性特征。

1、腔格。

“腔格”一词最早出现在杨荫浏先生的《中国音乐史纲》中,阐释为“本字音调之进行”,在其《中国古代音乐史稿》一书中又作了“即一般形式”的注释。于会泳先生在《腔词关系研究》一书中也用到“腔格”一词,于先生将其定义为“唱腔受一定字调调值的制约而相应形成的音型”。两位先生对腔格一词的定义基本一致,均指腔与字之间的运动关系侧重字调对唱腔的制约作用。从这层意思看,腔格是地方色彩体现的先行者。今人王耀华先生在《南音音乐研究》中发展了该词含义,认为腔格是“两个或两个以上乐音所构成的音乐结构的基本单位”它是“某民族、某音乐旋律中存在的不可或缺的几个音级”。总之,腔格是受唱词影响形成的包含几个音级,忽略节奏轻重音关系,同时代表着某地音乐特性风格的基本单位。以下将七支核心腔句中所含腔格列出,见表二:

上表看出,一号、六号腔格比较突出,为纯五度内不同音的四音列,其余均是它们分裂、交融的产物。与一号腔完全一致的有四号腔;二、五号腔为一号腔的后三音列;七号腔与六号一致;三号是一号腔与六号腔的交融产物。七支腔根据腔格的不同又可归整为两大类,见图示

图例显示,两腔格是以徵音为中心音的上四度、下五度的四音列。经计算一号腔格在曲牌中占有率近70%,常独立展衍成曲,由它构成的腔节、腔句在唱腔中所占比例大、较稳定,对曲调风格起着决定作用,笔者称之为“风格性腔格”,即对整个乐种风格起直接作用的核心性腔格,其特征为re-sol纯五度间小三、大二度排列的三音或四音列。六号腔所占比重小,起辅助作用,所属曲调群含曲牌数量相对较少,不常独立展衍成曲,且变形较大,可称之为“特征性腔格”,其特征为sol-do纯五度间的四音列。两者共同之处在于各音级衔接音程度都为小三或大二的级进进行。试举谱例1,进一步加以证明。

[梳妆台]唱腔由一号腔与六号腔相互缠绕,共同发展而成。以六号腔为主干音构成的腔节常出现在句首或旬尾,无一处雷同,倒影、换序、游离于高低八度间的大变形手法,不易辨别。常位于句首等重要位置成为此曲牌的“特征性腔格”;

一号腔展衍成的腔节,形态稳定,重复多次,分别对应“周瑜”、“用计”、“休害”、“山人”等唱词。曲尾以低八度变形拖腔结束,加强印象,肯定风格,故成为此曲牌或此类曲牌的“风格性腔格”。“终止结构有时为了使乐曲风格统一,也常运用主腔的材料构成,但他和主腔有着明显区别,……但基本旋律总必须保持”,此例便是这一观点的最好例证。另外,据统计,以一号腔re do la sol终止的曲牌有37支占所有曲牌的54%,以六号腔sol mi re do为终止音的有29支占曲牌的39%,两腔结尾的曲牌总比例为93%。该数据与上图统计数据基本一致,再次证明“风格性腔格”及“特征性腔格”结论的正确性。

2、腔型

腔型即腔节型态,指旋律线条高低走向呈现的形状,关系到曲调的特征、色彩、风格等要素。在戏曲、曲艺音乐中常称腔型。扬州清曲唱腔旋律的主要腔型有以下几种:

(1),缓坡型,即旋律高起同音反复后级进下行。此型以一号腔格re do la sol构成的腔节、腔句为多,常在句尾出现,有时也用于句中,与前后腔节浑然一体,体现恬静柔美的情感。如:

(2)微波型,即低起高升再缓下的山峰型,这中旋律常首尾同音,但也可以向上或向下展衍波进,多于句中出现。反向一号腔格再叠加原型sol la do re do la(sol)最为常见,sol dore mi re dola sol急上缓下山峰型也较多,这类腔型体现出清曲悠扬爽朗的情愫,如:

(3)回环型,即以某音为中心音环绕并呈平起级进下行的旋线,有时也可绕两音交替或逐级下移中心音进行。表现清曲妩媚婉转的性格,如:

3、结构

音乐结构属于音乐创作的形式范畴,即音乐的基础框架。音乐结构不像腔格、腔型等显现审美特征,但其中隐射出的各地审美思维同样是音乐分析判断的重要参数。中国传统音乐的主要结构类型有“单体结构、变体结构、对比联体结构、循环结构以及混合结构”。扬州清曲曲体较复杂,基本有单曲体、单体重复及对比联体三种结构。因本文重点研究对象是清曲单曲牌唱腔,故后两种形式暂不做详细分析。清曲的单曲体结构体式有单句、二句、三句、四旬、五句等;结构性质有单句平叙性、上下对比性、起承转合性、递增展衍性等。江明悖《汉族名歌概论》中说道“结构样式是具体的,结构性质是从前者中抽象出来的。前者是特殊个性,后者是一般的共性”,笔者取结构体式分类以示特殊性。

(1)单句及两句体。清曲曲牌中,单句体仅[王二娘磨豆腐]一支,二句体共有16支曲牌,如[麒麟调]、[小尼僧]等,其中又可分为“单句重复”、“上下旬对比”、“变化形态”三种情况。其中“变化形态”较复杂,有两句变形为三旬、四句、多句体等,其中复沓上下旬构成多句的情况较多,如[粉红莲]选段:

以上截取该曲牌的第一、二句,整曲由AB复沓两次构成ABABAB型六句体。两句体结构简单,材料朴实,变化手法以重复居多。

(2)三句体。清曲中三句体结构的曲牌共19支,有单句重复AAA型三句体[平调];有对比性两句变体AAB或ABB的[哈哈调],有不同材料一气呵成ABC型的[莲花落];也有三句多次叠加构成的多段[罗江怨]、[耍孩儿]等。现举单三句[哈哈调]为例说明,此曲牌为规整性三句体结构,每句由两个腔节共四小节构成,各腔节间有器乐伴奏衔接。第一句A与第二句A1材料相当,A1可视为A的变体;第三句B与前两句有显著不同,落音、旋线、旋法都不一致,与前两句形成对比。见谱例2

(3)四句体。清曲中四句体结构曲牌共25支,其中情况不一,以传统起承转合ABCB结构较多如[春调]、[太平年]等,同时含有ABCA或ABCD等对比、展衍性质的四句体,另外,一些由单四句重复或变化再现构成的多乐节曲牌,如[南调]、[劈破玉]、[软平]等也较常见。以[春调]为例分析,见谱例3:

[春调]又名[孟姜女],为规整性四句体结构,从各腔句的主干音看这四句中的三句是相似的,材料单一无对比,从结尾音分析却是典型的ABCB起承转合性质四句体。

(4)五句体。五句体共12支曲牌,其中没有单句变化、单句展衍的五句体,多数是通过三句或四句体变化而来。其中以四句变体为多,且大多重复尾句,如[剪靛花]中的尾段:

此例截选[剪靛花]第三句末腔及第四、第五句,笔者用虚线标志出相同的音级,显然第五句材料与前一句半几乎完全一致,由A+B构成第五句c。总的看来,扬州清曲曲牌结构种类繁多,从一句体到复乐段都有。现从宏观角度总结其结构特点:(1)从结构体式看四句体所占比重较大,占整体曲牌的35%,其次突出的为三句体占25%,二句、五句各占16%左右,其中上下对比性质比例为31%,起平落性质比例为30%,展衍性比例为24%,起承转合四句性质比例为14%。结合两个数据分析,结构体式、性质均突出的是三句子,这种起、平、落的曲式结构回避了两句体的呆板也避免了四句体的复杂,暗显出即不直白也不娇柔的地方性思维,同时体现清曲音乐柔而不腻,刚而不直的性格特征。(2)不规整结构较多,方整性结构较少。这一特点体现在各句数中,每句小节数少则几小节,长则数十小节,且常在规整性结构中插入长短不等的衬词,呈不规整结构状。在随意中体现构曲原则是清曲曲式结构的又一特点,表现出清曲音乐顺畅写意的情感。(3)特色结构鲜明,“合首、复尾”形式突出。“合首”即重复首句或首腔节,此种形式在清曲中很多见,有我们熟知的[鲜花调]、以此结构形式命名的[双蝴蝶]又名[双叠翠]及[哈哈调]等,另外[道情]、[莲花调]、[罗江怨]、[倒花篮]、[倒板桨]、[十杯酒]、[梨膏糖调]等十多支曲牌均采用此结构。由此推测,这种形式来源于[鲜花调]。“复尾”指尾句多重复前一、两句材料,如以上分析的[剪靛花]曲牌,同类结构曲牌有[知心客],[卖杂货]、[剪靛花]、[天津调]、[凤阳调]、[虞美人]等。这证明清曲音乐喜重复音乐材料,用材经济,整体结构和谐、统一。

4、板式

中国传统音乐,特别是曲艺、戏曲音乐中每句唱词的句幅长短不等,短则一个腔节,长则一个乐段,词曲间根据内在韵律同步运动形成各板式。其中,腔词间的“自行规律”即“唱腔或唱词自身在适应共同内容的要求下,按一定美学法则,在音调、节奏、结构等方面的组织和安排的逻辑规律”是较复杂的问题,当另辟章节详细讨论,这里不做重点分析。板式特点南北方各异,北方音乐豪放不羁,常出现漏板两腔式,即眼起,两腔节一乐句,多字多腔少;南方音乐婉柔妩媚,常出现顶板单腔、多腔式,即板起一乐句一气呵成,或板起多腔节组成一乐句,多字少腔多。清曲音乐融南北板式为一体,两者兼得,以现常用曲牌[银纽丝]为例:

此例看出,四句词中,前三句为顶板多腔式属南方腔式,尾句为眼起分尾两腔式属北方腔式,且多字少腔多。由此可见,清曲兼有南北腔式以南方腔式为多。

笔者将唱腔要素分析的所有数据进行统计,并与南、北方音乐特征作比较,汇于下表:表(三)注:南北方音乐参数,参考刘正维《中国民族音乐形态学》汉族板块内的两条分界线中结论。

综上所述,清曲唱腔共性音乐特征为:多级进的腔格间常夹杂有四度小跳进、曲折环绕的腔型线伴随平直缓上缓下型、悠扬的行腔从容不迫、平稳的节奏不急不躁、润腔的使用不甜不腻、无强烈对比性结构及发展手法,整体平和雅致,清越动人。这些音乐特质给清曲音乐带来婉柔不细腻,刚韧不桀骜,柔中有韧,刚柔并济的审美情感,给人清幽典雅,旖旎缠绵又不失爽朗稳健的感受。

三、海纳百川、辐射四方——文化生态研究

扬州清曲独特的音乐审美特征不是凭空而就,一触即成的。音乐作为文化的一部分总是受环境、社会、经济三方面影响的,因此我们需要将她置于大的文化背景下,探讨围绕音乐事项的诸多它因素,从文化脉络深层次角度寻求清曲如何形成南北兼容清雅爽朗之审美特征,以便与音乐本体研究互为表里,互相印证:

1、人文背景

扬州在中国文化史上具有十分显赫的地位,对于整个华夏文明的形成做出了非常重要的贡献。历代众多文人墨客的巨大成就与扬州的人文环境密切相关,如汉代儒家董仲舒、隋唐学者曹宪、诗人张若虚、宋代欧阳修、元代睢景臣、明清施耐庵、汤显祖、王士禛、曹雪芹、魏源、龚自珍等等。扬州八怪、扬州学派、扬州戏剧、扬州园林、扬州雕版、扬州工义无不令人赞叹。这与扬州地理位置是分不开的,扬州地处江苏中部,长江北岸,江淮平原南端,万里长江与京杭运河在这里交汇。市内湖泊交纵,地势平坦,气候湿润、物产富饶、交通便利。优厚的地理位置、怡人的气候加之繁荣的经济使得这座城市自古以来便是人文荟萃的文化古城。纵观扬州历史文化,有“海纳百川、辐射四方”之特质。海纳百川其意在于扬州文化吸纳四方的优秀文化精髓。从城市伊始,邗城建造的策划者就是江南的吴王夫差。西汉时江都、广陵的兴盛吸纳了大批四方流民。唐代扬州的繁荣人尽皆知,南腔北调的商客、文化交流的使者广集于此。李斗《扬州画舫录》便有各方来客“斗曲”的记载“旬容有梆子腔来者,安庆有以二黄调来者,弋阳有以高腔来者,湖广优异罗罗腔来者”。在这样的文化背景下,小曲(即现扬州清曲)必然会吸众家之长,这可能是形成清曲清雅不失爽朗风格的重要原因。辐射四方其意在于,扬州文化的独特魅力通过各种方式遥传四方。就扬州清曲而言,曾对江苏省内外近十几个曲种产生过影响,如,江苏省境内:南京白局、盐城牌子曲、清淮小曲、海州牌子曲、徐州丝弦;长江中游安徽清音、江西清音、赣州南北词、湖北小曲、襄阳小曲、湖南丝弦;长江上游四川清音、四川扬琴的越调及广西文场、云南扬琴、贵州扬琴等。只有具有南北兼容的品质,才可能有传播四方的潜力。

2、江淮方言

“语言是非音乐的,语言的音调本身也并非音乐,但是这个非音乐的因素,对民族声乐艺术却起着非常重要的作用”。方言对音乐旋律的影响是显著的,将字声母、韵母拉长吟咏,即便成音调的雏形。《诗·大序》云“情动于中而行于言,言之不足故嗟叹之,嗟叹之不足故永歌之,永歌之不足,不知手之舞之足之蹈之”说明音乐旋律从语言声调而来的过程。中国幅员辽阔,各地方言在声数、字调走向上都不一致,故所形成的音调旋律风格也不一致。如北方方言的刚劲粗犷使得该区音乐质朴爽朗,南方细腻柔美的音乐来源于“吴侬软语”的曲折娇滴。扬州清曲则用江淮方言,俗称“下江官话”演唱。《江苏省方言志》、《汉语方言词汇》均言:扬州话是江淮方言的代表,很多学者称扬州话为“亦南亦北,不南不北”。扬州话声调为阴平、阳平、上、去、入五个,字音不分尖、团。现以扬州话与本省内徐州话(北方话)及苏州话(吴语)比较:表(四)扬州方言与徐州话比较接近,声调多了一个人声,调值有些差异。但与苏州话比则明显不同。比较中发现扬州方言声调走势、调值均介于北方方言与吴语之间,体现出爽朗而不刚劲、柔和不甜腻的语言音调特质。这正是清曲唱腔形成柔婉流畅又不失爽朗稳健的根源所在。

3、内在动因

扬州清曲唱腔多继于明清时期的时调。扬州在明清之际是曲艺、戏曲艺术的聚散地,如《扬州画舫录》中载“斗曲”(见上节)一幕便知大概,一些戏曲如昆曲在此地也盛为流行。大多传唱小曲的师傅同时兼唱“大曲”(即昆曲),如著名清曲艺人王万青(清曲第四代艺人),其父王粥成为扬州江关职员,经营一家小茶馆业余时间唱昆曲,在扬州昆曲界颇有名气。王万青十二岁从父学昆曲,十五岁时以昆曲听者少而改学清曲,王先生二十岁入局,正式学唱,主要是偷听自学为主,经过多年刻苦磨练,逐渐崭露头角,最终形成“王派”唱腔,成为一代名家。他的唱腔吐字清晰,行腔丰满,板眼精确,精致细腻,这多少会让人联想到他儿时习昆曲所带来的影响。笔者推测这可能是清曲唱腔清心雅致的原因所在。

四、结语

本文通过对扬州清曲唱腔的深入分析,揭示出她独有的音乐特征及艺术魅力,为研究明清时调在曲艺音乐中流变状况提供新的材料,同时给创新清曲唱腔新的启示。明清时调曾出现过“人人习之,亦人人喜听之,以致刊布成帙,举世传诵,沁人心腑”的盛世情形(沈德符《万历野获编·时尚小令》),它对后世众多曲艺、戏曲音乐产生了深刻的影响,以致今天在部分曲种、戏曲中仍能听到少量遗韵。我们应以抢救的态度对它们进行收集、整体、研究,这多少可以起到溯流近源,格物以观的作用。