重解“儿童相见不相识”

2010-03-15宋婷

宋婷

(西华师范大学文学院,四川南充637002)

重解“儿童相见不相识”

宋婷

(西华师范大学文学院,四川南充637002)

“儿童”一词古今含义并不相同。由于“童”、“僮”相混,在唐诗中“儿童”有两个含义,一是单音词连用,表示“孩子与奴仆”;一是凝固的复合词,表示“未成年人”。结合《回乡偶书》整首诗,论述“儿童”在“儿童相见不相识”中是一个近义连用的词组,表示“家族中的孩子与奴仆”。

古代词汇;词语释义;《回乡偶书》;童;僮;儿童

少小离家老大回,乡音未改鬓毛衰。

儿童相见不相识,笑问客从何处来。

——《回乡偶书·之一》[1]323

这首《回乡偶书》是唐代诗人贺知章在八十岁重返故乡时写的两首七绝中的前一首。全诗读来几近白话,通俗明快,情真意切。历来对此诗的注解未有任何歧义,对“儿童相见不相识”中的“儿童”,注者多解释为“乡里小儿”。

今人用“儿童”的含义去把握整句及整首诗的含义,然而,“儿童”古今含义是不相同的。《汉语大词典》:“儿童:古代凡年龄大于婴儿而尚未成年的人都叫儿童,现代只指年纪小于少年的幼孩。”[2]372“儿童”古义指“未成年人”,今义指“幼儿”。笔者认为,将《回乡偶书》中的“儿童”解释为现代所指的“幼儿”是不正确的。不仅如此,用《汉语大词典》中“儿童”的古义“未成年人”来解释同样不妥当。

一、从“童”、“僮”相混看“儿童”

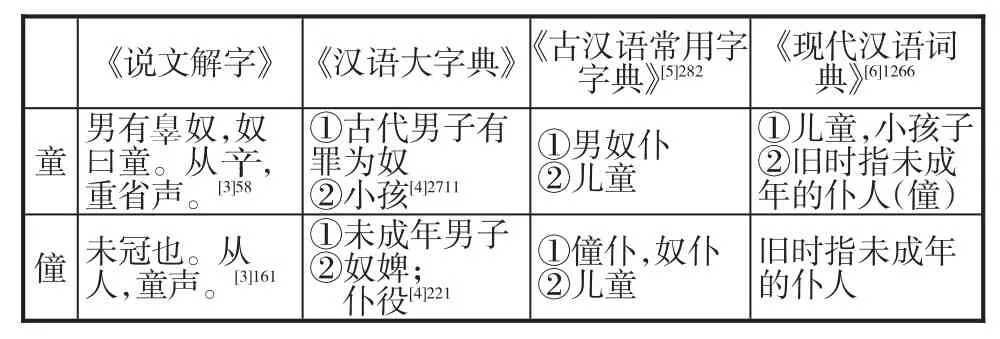

童僮《说文解字》男有奴,奴曰童。从,重省声。[3]58未冠也。从人,童声。[3]161自辛辛《汉语大字典》①古代男子有罪为奴②小孩[4]2711①未成年男子②奴婢;仆役[4]221《古汉语常用字字典》[5]282①男奴仆②儿童①僮仆,奴仆②儿童《现代汉语词典》[6]1266①儿童,小孩子②旧时指未成年的仆人(僮)旧时指未成年的仆人

以上是几本权威字典中关于“童”、“僮”二字的解释。“童”字从“立”,“立”是用“宰凿在奴仆头脸上做记号”,“童”本义是“奴仆”;“僮”字本义是“大于幼儿的未成年的孩子”,朱骏声说“十九岁以下八岁以上也”[4]221划分出了“僮”的实际年龄。一个是“奴仆”,一个是“未成年人”,意思在后代却搅混了。以致在字典中的解释也混淆起来。《说文解字》中这两字意义明确,在《汉语大字典》里产生了意义交互使用,《古汉语常用字字典》“僮”的“未成年人”义项已经完全弱化,到《现代汉语词典》,“僮”已经完全变成了“奴仆”意义。“童”用了“僮”的意思,“僮”借了“童”的意思。即“童”指“大于幼年的未成年孩子”,“僮”指“奴”。

关于这一点,清人段玉裁在《说文解字注》中有所提及,“按说文僮童之训与后人所用正相反……今经传僮子皆作童子,非古也。”[7]365意思是说,《说文解字》中“僮”与“童”字意思与后人所用相反了,经传中将“僮子”写成“童子”,均不是古人的书写。又说,“今人童仆字作僮。以此为僮子字。盖经典皆汉以后所改。”[7]102即“僮仆”原作“童仆”,写成“僮”是汉以后人改的。

由于“童”、“僮”相混,经典在汉以后删改,“童”由开始表“奴仆”→表“未成年人”,慢慢取代了“僮”字的本义;随着“童”的“奴仆”义消失,“僮”反而替代“童”表“奴仆”。

笔者认为,“儿童”从古至今的演变,经过了“童”、“僮”相混的复杂过程,即“童”有表“奴仆”的意思,也有表“未成年人”的意思;也经过了由单音词连用到凝固成复合词表固定含义的过程,即“儿童”由表“孩子与奴仆”到表“未成年人”的过程。

二、从唐诗看“儿童”

通过翻阅唐代李白、杜甫等人诗歌,发现词语“儿童”在唐诗中处于意义混淆交替使用中。

1.“儿童”中的“童”遵照原义,表“奴仆”,“儿童”是一个近义的单音词连用,表“孩子与奴仆”。这个义项在《汉语大词典》中没有收入。

浸淫沙市儿童乱,汩没汀州雁鹜哀。

(元稹《遭风二十韵》)

儿童畏雷电,鱼鳖惊夜光。

(韩愈《此日足可惜赠张籍》)

鸡犬偷仙草,儿童授道书。

(钱起《过王舍人宅》)

鸟鼠无巢穴,儿童话别离。

(戎昱《入剑门》)

儿童共戏谑,猿鸟相惊顾。

(张说《游龙山静胜寺》)

“儿童”在这里表示“孩子和奴仆”,原因是对仗。以上几首诗,都是严对,结构对称,“儿童”对“雁骛”、“鱼鳖”、“鸡犬”、“鸟鼠”、“猿鸟”等。对的是一个词组,里面是两个近义并列的单音词,因而“儿童”是一个词组。

兵革未止息,儿童尽东征。

(杜甫《羌村三首》之三)

牛犊乘春放,儿童候暖耕。

(窦冀《怀素上人草书歌》)

儿童惊走报人来,孀妇开门一声哭。

(刘商《吊从甥》)

“儿童”在这里表示“孩子和奴仆”,原因是根据文意,“儿童”在诗中表示要出征,要放牛,要报信,结合唐朝的封建背景,这里“报信”、“放牛”、“出征”的“儿童”是应包括“奴仆”在内的。

白酒新熟山中归,黄鸡啄黍秋正肥。呼童烹鸡酌白酒,儿女嬉笑牵人衣。高歌取醉欲自慰,起舞落日争光辉。游说万乘苦不早,著鞭跨马涉远道。会稽愚妇轻买臣,余亦辞家西入秦。仰天大笑出门去,我辈岂是蓬蒿人。

(李白《南岭别儿童入京》)

“儿童”在这里表示“孩子和奴仆”,原因是“儿童”在诗中是对举,对照诗中“呼童烹鸡酌白酒,儿女嬉笑牵人衣”,题目中的“儿童”里的“儿”对应“儿女”(孩子),“童”对应“烹鸡酌酒之童”(奴仆)。笔者认为,这一点是本文论点的重要佐证。

2.“儿童”中的“童”用了“僮”的本义,表“未成年人”,“儿”与“童”凝固成联合式结构的复音词。“儿童”表示“未成年人”,如前面所提,《汉语大词典》中收入了这一义项,“古代凡年龄大于婴儿而尚未成年的人都叫儿童”。

绕池闲步看鱼游,正值儿童弄钓舟。

(白居易《观游鱼》)

婆娑放鸡犬,嬉戏任儿童。

(白居易《闲坐》)

笑看儿童骑竹马,醉携宾客上仙舟。

(白居易《赠楚州郭使君》)

顾托戏儿童,勿折吾柔柯(张籍《新桃行》)

已被儿童苦攀折,更遭风雨损馨香。

(李群玉《人日梅花病中作》)

儿童能探火,妇女解缝旗。

(李昌符《登临洮望萧关》)

这里的“儿童”都有一个特点,即在进行“钓鱼”、“嬉戏”、“骑竹马”、“折柯”、“攀折”、“探火”等活动。唐诗里的“儿童”绝不可能是现在理解的“幼儿”,因为幼儿不能进行这些活动,“儿童”在这里的含义很明确,表示“未成年人”。

历代习惯将《回乡偶书》中的“儿童”解释为“乡间小儿”,笔者认为,“儿童”在《回乡偶书》中可以解释为“家族中的孩子和奴仆”,诗人年轻时离开家,而今鬓发苍苍归来,敲门进家之际,孩子与奴仆出门相迎,作揖,笑着问:“客从哪里来?有事登门吗?”

同是离朝,一个是喜气而归,一个是忧郁而还。贺知章官任五十多年,辉煌至极。相比,陶潜一生宦海沉浮,郁郁不得志。士人归家,面临着一样的场景。比照陶潜的“童仆欢迎,稚子侯门”,与“童”、“儿”相见欢的温暖场景,贺知章的“儿童相见不相识”更显出对家人的亏欠和人事沧桑的感慨。诗中“笑问客从何处来”的“笑”,并不一定是“笑问极富情趣,故而冲淡了诗人迟暮的悲哀”[8]18,“笑”在这里可以理解为对作者内心“悲”的反衬,作者当时那种深深的感慨和对家人多年的亏欠,似乎可以一映眼帘,让人触目。

[1]蘅塘退士.唐诗三百首[M].陈婉俊,补注.宋慧,点校.北京:中华书局,2003.

[2]罗竹风.汉语大词典[M].上海:上海辞书出版社,2008.

[3]许慎.说文解字[M].影印陈昌治刻本.北京:中华书局,2007.

[4]邹华清.汉语大字典[M].成都:四川辞书出版社.1990.

[5]《古汉语常用字字典》编写组.古汉语常用字字典[M].北京:商务印书馆,1993.

[6]中国社会科学院语言研究所词典编辑室.现代汉语词典[M].北京:商务印书馆,1996。

[7]段玉裁.说文解字注[M].上海:上海古籍出版社,1981.

[8]黎兰,注析.唐诗三百首[M].福州:海峡文艺出版社,2002.

[责任编辑:金颖男]

宋婷(1985-),女,河南洛阳人,西华师范大学文学院汉语言文字学专业硕士研究生,主要从事词汇学研究。

H131

:A

:1006-2165(2010)01-0102-02

:2009-03-26