基于期权理论的企业并购估值调整协议

2010-01-07刘冰杨明国

刘 冰 杨明国

摘要:估值调整在西方资本市场应用得很广泛,几乎每一宗投资活动都不可避免的使用这一技术,它是投资活动的重要环节。文章以摩根斯坦利在永乐(中国)电器销售有限公司的投行业务操作为研究对象,通过对摩根斯坦利在这个投行项目上的运作模式和工具进行深入分析和研究,并结合企业的自身特征进行分析阐述,总结摩根斯坦利在这些项目上的赢利模式和运作特点。为国内企业提供可以借鉴的经验和应对的策略。

关键词:期权理论 估值调整 永乐案例

一、 引言

最近几年时间里,国外许多的著名投行机构纷纷来大陆进行投资,部分投资者通过QFII投资于中国股票市场,部分投行也同时直接投资于国内一些已经具备一定规模的实体公司。而部分著名投行公司通过投资国内实体公司,依托其强大的财团优势,通过与被投资公司签定估值调整协议,以及一些市场化的手段,比如强大的研究导向、自身投资取向对国际投资者的影响力等,间接调控企业的股价表现,进而影响企业的运行轨迹来达到其高投资回报的目的。

“估值调整协议”产生的根源在于企业未来盈利能力的不确定性,目的是为了尽可能地实现投资交易的合理和公平,它既是投资方利益的保护伞,又对融资方有着一定的激励作用。所以,“估值调整”本质上是一种财务工具,是带有附加条件的估值评估方式。估值调整协议在本质上也是一种期权形式,由投资方和拥有控股权的企业管理层(融资方)在达成协议时,对企业未来业绩不确定性的共同约定。

二、 期权理论视角下的估值调整协议

估值调整协议是一种高风险高收益的投融资手段,它一方面能使投资方获得高额的投资回报,另一方面也会给需要融资的企业带来发展的契机,达到资源互补的效果。估值调整协议尽管是一项相对新颖的金融创新,但它与相对传统的期权交易仍然有一定的相通之处。

1. 估值调整协议的期权特征。估值调整协议在一定程度是也是一种期权。在执行协议时,一旦企业完成协议所规定的经营业绩,投资方就可以从其持有股份的增值中获得巨额利润,与此同时他还必须向企业经营层支付一定数量的股份,这就与当期权购买者在有利价格时,执行期权可以获得比执行市场价格更高的收益,但是其仍然需要支付额外的期权费有很大相似之处。在这里,投资方向企业经营层支付的股份与期权费有异曲同工之处。而当企业没能完成协议约定的经营业绩的时候,企业要向投资方支付一定数量的股份,这也与期权等传统金融工具的套期保值功能相类似。估值调整协议的期权特征主要表现在以下几方面:

(1)估值调整协议的制定本身就隐含着对企业未来价值的评估。投资方从融资方企业的财务指标,历史的盈利和发展状况,来预测估计融资方企业在未来几年的潜在发展能力,如果融资方在同行业内,有很大的发展潜能,投资方才会注资。在这一过程中,投资方持有的是看涨期权,期权的标的产品就是融资方企业在未来的经营业绩。

(2)估值调整协议中的权利和义务的不对等性。一般情况下,如果融资方的经营业绩达成协议中规定的指标,扣除了协议中需要转让给融资方的股份后,投资方仍然可以获得巨额的股份增值,而公司管理层在获得公司发展的同时又获得投资方的股份赠予,双方达到了双赢。相反,如果融资方的盈利没能达到协议所规定的定额,就得向投资方支付一定数额的股份,而投资方就可能借此获得融资方的控制权,这是一种零和博弈。所以,协议的执行中投资方的权利和义务是不对等的,权利义务的履行的依据就是融资方企业未来的业绩。

(3)估值调整协议的时间效应。随着协议中规定的期限的来临,不确定性越来越小,协议的价值也会随着降低。不同于一般期权的是,估值调整协议一般情况下会在到期日才执行,而且不管融资方企业的业绩的好坏,协议都是必须执行的,而且投资方作为期权持有者,它是一定会获利的,致使会随着融资方业绩的大小而有所变化。

2. 估值调整协议的期权价值。公司的价值是由现存的资产价值和增长期权的价值两部分组成的。先进的技术力量、重要的市场份额、有效的市场营销及分销渠道或其它战略性的优势,有助于公司在未来获得增长,因而是驱动公司增长期权价值的重要因素。期权这一术语突出表明公司在未来的投资决策上拥有灵活的选择决策权。管理层可以选择在未来某一时刻进行投资(类似于支付金融期权的行权价),以获得这一项目带来的现金流的现值(类似于一股票期权的标的股票的现行价格)。估值调整对于投资方企业来说,只是整体投资过程的一个环节,估值调整协议同样具有很高的期权价值。

(1)估值调整协议中的成长期权价值。成长期权是指:项目的投资者获得初始的投资成功后,在未来时间内。能够获得一些新的投资机会。公司的增长期权能够提供将来的一些投资机会,对公司来讲,具有十分巨大的战略重要性。许多早期的投资(例如:对研发或实验件项目的投资,对未开发土地或有潜在石油储备土地 的租赁的投资)可以看作是一系列相关投资项目的前提。早期投资项目的价值与其说来自于预期可以产生现金流的价值,不如说来自于它所能够提供的将来增长机会价值。

企业的投资发展是个动态的连续过程。当未来的环境有利时,投资方企业急需注入资本,获得某一项目带来的后续现金流;当投资的时机不利时,可以选择不进行投资。企业在投资之前先要寻找合适的投资对象,然后对企业的发展潜质及未来的价值进行全面的评估,然后通过“估值调整协议”还有其他的相关配套措施,激励融资方企业提升绩效,完成一系列的资本市场运作,最终获得资本收益。在这一过程中,投资方将融资方企业的价值看作动态的成长的过程,他们签订的估值调整协议中,包含有对融资方企业的成长期权价值的认可。另外,并购可以促进目标公司和并购公司的增长期权的广泛互动。例如,当两个公司都拥有在一特定行业共同的发展机会,而并购公司可以认定与目标公司合作所产生协同作用是有价值的,特别是这一并购可以通过节省成本或更快获得增长机会的方法来增强公司的竞争地位。也就说,在并购活动中,双方的公司将并购可能产生的协同效应看成了企业期权价值成长的依据。

(2)估值调整协议规模期权价值。规模期权价值是指,企业的经营规模可根据之长的变化进行调整,在市场状况变得比预期好时,可扩大生产规模。而在市场变得比预期差时,可缩小规模,这种随市场调整策略的灵活性就叫做规模期权。在并购活动中,一般情况下,投资方与融资方在资源方面是互补的,投资方的资本优势配合融资方在其行业内已有的竞争优势,可以使得融资方企业在生产规模方面扩大,产生一定规模效应,最终会达到提高企业业绩的目标。融资方在并购活动发生后,可以随着市场时机的变化,相对的调整其发展规模,来规避可能的风险;而投资方也可以根据市场环境的好坏,来决定到底应该进行多大规模的投资。在估值调整协议中,双方在规模期权价值的拥有上都是较为主动地。

(3)估值调整协议中的放弃期权价值。放弃期权是指如果项目的收益不足以弥补投入的成本或市场条件变坏,则投资者有权放弃对项目的继续投资。例如:我们可以将投资者从研发某一产品到产品报向市场分成若干投资阶段,如果市场条件变坏,则投资者有权放弃对项目的继续投资,以控制继续投资的可能损失。这种类型的期权大多存在于研发密集型产业(特别是制药业),这些项目具有高度的不确定性、开发期长等特点。

在投资方与融资方的估值过程中,投资的部分至少是可逆的,当并购环境恶化时,投资方可以选择放弃期权,规避风险。在估值调整协议签订后,投资方拥有放弃期权的主动权。当融资方企业的业绩没有达到协议所制定的指标,或者市场时机不利,投资的整体环境比较恶劣时,投资方可以选择不进行第二轮投资,放弃未来融资方企业价值增值可能带来的资本收益,执行放弃期权。相对来说,融资方企业在放弃期权机制方面就处在比较被动的地位,因为,投资方作出放弃期权价值决定的重要依据就是融资方的业绩。而融资方基于成本和收益的计算,一般不可能在投资方注资后,就选择主动放弃企业的经营;只会更加努力的发展企业,这也是基于对企业未来期权价值的好的预期。所以,相对来说,融资方企业在协议执行过程中不会行使放弃期权。

三、 摩根斯坦利对永乐并购中的估值调整

1. 永乐案例。永乐在没有被国美并购之前在家电行业是以“小而精”的思路发展的,一度发展的如火如荼,但是他同样面临着资金的困境,和蒙牛一样同样是引入外资,但最终却没有像蒙牛一样赌赢,是什么原因导致永乐的发展与预期背道而驰,我们在这里将分析永乐公司失败的原因。

在2005年之前,永乐在家电连锁业一直走着“小而精致”的路线。但是由于资金有限,永乐发展规模和业绩一直与国美和苏宁有很大的差距。在资金成了永乐发展的瓶颈时,永乐决定引进外资。2005年1月,摩根斯坦利投资永乐之时双方签订估值调整协议。协议核心内容是:永乐在2007年(如遇不可抗力,可延至2008年或2009年)扣除非核心业务(如房地产)利润后盈利如果高于7.5亿元(人民币,下同),投资人向管理层割让4 697 万股;利润介于6.75亿元和7.5亿元之间不需进行估值调整;利润介于6亿元和6.75亿元之间,管理层向投资人割让4 697万股;利润低于6亿元,则管理层割让的股份达到9 395万股,占到永乐上市后总股本(不计行使超额配股权)的约4.1%。

协议中还规定了另外一种变通的方式,即若投资者(摩根斯坦利和鼎晖)达到回报目标,则永乐未达到净利润目标也可免于割让股份。这个回报目标是,摩根斯坦利和鼎晖初次投资的300%(二者2005年1月初次投资总额为5 000万美元,其中摩根斯坦利投资约 4 300万美元 ),再加上行使购股权代价的1.5倍(摩根斯坦利上市前行使了约1.18亿港元的购股权),合计约11.7亿港元。依此计算,协议中的这一条款实际上是摩根斯坦利为自己的投资设定了一个最低回报率底线,即约260%。

2005年10月,永乐在香港上市。永乐IPO共售出5.18亿股股票,股票的发行价为2.25港元,合计融资人民币约12亿元。上市公告显示,永乐拥有总股本21.68亿股,其中51.66%为永乐管理层持,约为11.2亿股;摩根斯坦利则持有总股本的20.7%,摩根持有股票市值约10亿港元,折合美元1.3亿。

为了实现估值调整协议的要求,永乐开展了一系列的并购活动。他先后收购了广州东泽、河南通利、四川成百家电、厦门思文、台湾灿坤等多个同行。但是,规模的扩大并没有带来盈利的迅猛增长。永乐发表的年报显示,2005年销售收入增加约40亿元左右,相应的净利润为2.89亿元,但是2006年上半年的净利润仅仅为0.155亿元。但是摩根斯坦利却维持“增持”的评级,而永乐股票的价格也随之大幅上涨,到2006年4月21日,创出4.30元的年内最高价。

2006年4月21日永乐并购大中成功。此举意在扩大规模,给外界一种企业发展势头良好的信号,与此同时摩根斯坦利第一批股份的禁售期也即将到期。但2006年4月24 日,摩根斯坦利发布了对永乐的“与大市同步”的评级,当天就减持永乐的股份。

随后永乐的股票一直处于下跌状态。2006年7月17日国美器用52.68亿港元收购了上市仅仅9个月的永乐电器。7月底到8月,摩根斯坦利陆续卖掉所持永乐股份。

2. 摩根斯坦利与永乐的估值调整协议分析。分析摩根斯坦利和永乐签订的这份“估值调整协议”,其实就是,以永乐未来年份(2007年)的净利润P为衡量指标,从高到低设置了3个临界点(A≥B≥C),若P≥A,则摩根斯坦利赌输“对赌协议”,要割让给永乐管理层一定数量股份;若B≤P≤A,则无所谓输赢,对赌协议没有实质性意义;若P≤B,则摩根斯坦利赌赢“对赌协议”,永乐管理层要割让一定数量股份给摩根斯坦利,其中又细分,若P≤C,则永乐要割让更多数量股份给摩根斯坦利。从永乐的发展情况来看,公司2002年~2005年的净利润分别为2 820万元、1.475亿、2.123亿和3.21亿元。如果永乐要在2007年达到净利润7.5亿元,未来两年的年净利润增长率至少要达到60%。只有这样,永乐才可以实现对赌协议要求的内容,达到投资者和融资者的双赢。

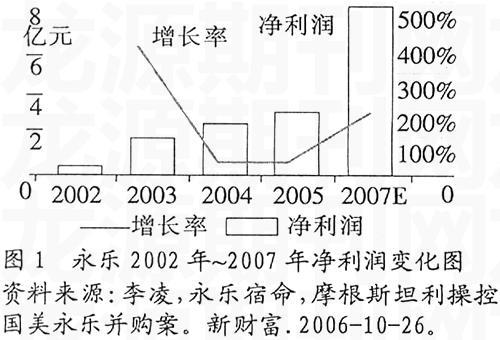

在现实中,我们可以通过分析永乐的净利润变化图,然后间接分析摩根斯坦利的盈利。图1是永乐2002年~2007年净利润变化图。

01

从图1中的净利润绝对数,我们可以看出永乐的净利润从2002年~2005年一直处于上升的态势。2002年的净利润为2 800万元,到2005年,其净利润已经上升到了2.89亿元,年复合增长率超过100%。

但值得注意的是,除去2003年永乐高达423%的大幅增长,2003年~2005年永乐的年复合增长率仅为40%。如果保持这一增长速度,2007年永乐的净利润只能达到5.66亿元,低于对赌协议中的下限,也仅为7.5亿元的75%,6.75亿元的84%。即是说,以永乐2004年末(对赌协议签署于2005年1月)的净利润水平估算,永乐管理层如果想从摩根斯坦利手里拿回4 697万股股份,保持控股权,从2005年~2007年的3年里,永乐的年净利润增长率至少要达到52%,而净利润要达到不割出股份的6.75亿元,则增长率要达到47%。

摩根斯坦利发布的中国永乐财务预测显示,中国永乐2006年的净利润将达到2.92亿元,比2005年仅微升1%,2007年料将大幅增长29%至3.77亿元,2008年再升21%至4.57亿元。除非奇迹出现,否则永乐管理层向财务投资者送股不可避免。按照永乐2002年~2005年的发展状况来看,永乐要想在对赌中不输。他在2005年~2007年的净利润增长水平最少应该提高17.5%。

但事实上,永乐发展的市场空间并不大。永乐自从引资成功后,就加快了并购的速度。先后并购了广东东泽、四川成百家电、台湾灿坤、厦门思文、河南通利等很多的同行,永乐并购的速度几乎是每个月并购一家同行。但是并购的效果并不如想象的那么明显,规模的扩大并没有带来相应的规模效应。年报显示2005年永乐在销售收入增长近40亿元的基础上,净利润为2.89亿元,而到2006年上半年永乐赚取的净利润仅有0.155亿元,只相当于上年同期数据的十分之一。

由于永乐的经营业绩不佳,摩根斯坦利就通过减持永乐的股票来套现,摩根斯坦利通过出售永乐的股票共套现7.236 9亿港元,当然这个计算仅仅以他配后后仍然持有的2.244亿股永乐股份计算的。在国美收购永乐后,摩根斯坦利按照国美收购永乐所支付的方式计算,他将获得约7286万股的国美股份,同时将得到大约3 895万港元的现金。根据国美从复牌到9月份的股票平均收市价约6.3港元来计算,摩根斯坦利投资总收益达到约12.22亿港元,投资回报率达262%,基本上达到了与永乐签订对赌协议时的预期收益。

国内的财富分流到国外的投资机构手中,而且是轻而易举。该如何才可避免或减少类似的事情发生,经对以上案例研究可以对我国的上市公司提出一些政策性建议。

四、 对我国的启示

1. 提高企业估值调整协议的风险意识。一方面,在“估值调整协议”的高压下,企业容易被引向过度追求规模的非理性扩张之路。国内的很多企业在引资前发展的道路主要是内涵式扩张,内涵式发展也是企业长期持续发展应该选择的道路,但内涵式发展在短期内是很难见成效的;而在“对赌协议”的压力下,很多企业只能通过外延式的规模扩张。但是,这样的转变很可能将企业引到死胡同。永乐就是在这种转变中失败的典型;另一方面,除了企业自身发展的风险外,国外机构投资者和企业签订协议后,外资会不断的根据融资方的发展业绩不断的调整对策,比如通过增持或减持股票的方式来激励或惩罚融资方;最坏的情况就是,外资会在不违反协议的情况下巧妙的撤资,这对融资方企业是很大的威胁。另外,融资方上市后会面临着很多的金融风险。所以企业在引资时,一定要树立好风险意识,并非只要引资了就能救活企业。

2. 加强对企业估值调整方法的掌握。我国企业需要融资,而国外的机构投资者需要将自己的闲散资金做投资,所以吸引国外的投资在一定程度上是促进了资本要素在全球范围内的合理流动。但是我国企业在吸引外资时,总是急于将外资引进,没有真正研究国外机构投资者在投资时对企业价值的评估,这些评估结果是签订对赌协议的参考基础,而国内企业在这方面总是处在被动地位。当然,如果对企业的估值调整如果比较确切,很可能会达到双赢的结果;但是如果对企业的未来发展作出了过高的估计,那么国内的很多融资企业很可能会背负着很大的压力,就像永乐一样,最终会导致引资失败。所以,国内企业应该注重研究估值调整方面的国际规则,掌握估值调整的方法,使自己在谈判时处于较主动的地位。

3. 设定较为合理的估值调整评判标准。如果融资方决定引进外资,并签订协议后,科学、合理的设定对赌标准是很重要的。国内民营企业的发展遇到了瓶颈,而国内的大型投资者很少,所以急需要引入国外投资银行的技术和资金支持,导致签订协议时往往缺乏理性的分析判断,盲目乐观,最后造成很大的损失。所以,对于国内许多需要融资的企业来说,要对自身的能力有全面综合的认识。全面分析企业综合实力,设定有把握的对赌标准,是维护自己利益的关键渠道。企业管理层除了准确判断企业自身的发展状况外,还必须对整个行业的发展态势,如行业情况、竞争者情况、核心竞争力等有良好的把握,才能在与机构投资者的谈判中掌握主动。另外在签订协议时要注意推敲对方的风险规避条款。外资往往以大笔资金作诱饵,然后在协议中通过优先权、补偿权、较高的利润指标、较大的赔偿金额等转移自己的投资风险 。外资使用类似于这样的方法时,国内企业一定要注意把握好估值调整的标准,只有这样才能既能应用外资,又降低失败的风险。

4. 慎重订立估值调整赌协议。在企业做引入机构投资者的决策时,一定要清楚的认识到像摩根斯坦利、凯雷等投资者,决不是要在战略、经营和管理上与融资企业同舟共济的“战略投资者”,他们仅仅是财务投资者。追求短期高投资回报率,一般不会参与融资方的公司治理。甚至“估值调整协议”还可能在一定程度上破坏融资企业的内部治理。由于估值调整协议是一种外部的激励手段,这可能会造成企业只重视业绩,忽视了内部治理结构和激励制度的完善,这样对企业的长期发展是没有好处的。另外融资方企业管理层与外资之间的协议,容易使公司股东和员工利益发生冲突,影响到企业整体的凝聚力。所以在决定是否引入外资,并采用协议方式融资时,融资方应谨慎思考,权衡利弊,再做决定。

5. 增强企业抵御风险的能力。企业引入外资后,一方面,在对赌协议的高压下,企业只能拼命发展,一定程度上会忽略了企业的内部治理;另一方面,外资的注入,并没有带来新的技术和管理经验。机构投资者任务只要就是提供资金,推动融资方企业上市,然后投资者套现获利退出。所以,企业的发展的道路还是需要自己走的,不能依赖以来机构投资者。企业必须加强企业内部机制和制度的建设,对自身的发展现状有清醒的认识,适时做出正确合理的判断,这样企业才能经受住在对赌中可能会面临的风险。

参考文献:

1. 程继爽,程锋.“对赌协议”在我国企业中的应用. 中国管理信息化,2007,(5):49-50.

2. 姜达洋.并购中慎用对赌协议.连锁与特许,2006,(11).

3. 吴琴伟,杨朝军.战略并购中的期权价值分析. 科学学与科学技术管理,2004,(3):62.

4.杨春鹏.实物期权及其应用.上海:复旦大学出版社,2003:6-7.

5. 陈颖峥,苏宁.从实物期权角度谈企业并购的价值评估.财会月刊(理论),2006,(6):20.

6. 李凌.永乐宿命: 摩根斯坦利操控国美永乐并购案.新财富,2006-10-26.

7. 陈明键.让“对赌协议”成为双赢游戏.证券时报,2006-07-26.

8.王旗.永乐终结摩根斯坦利造富神话[EB/OL].财经时报.http://www.stockstar.com/info/darticle.aspx?id=SS,20060729,30424621&columnid;=2479&pageno;=1.

9. 汤谷良,刘辉.机构投资者“对赌协议”的治理效应和财务效应.财务与会计(理财版),2006,(10).

10. 悉尼豪威尔等.实物期权.北京:经济管理出版社,2005.

11. 黄健柏,钟美瑞.实物期权理论及其应用.经济管理,2002,(12).

12. 魏世振.实物期权在项目评估中的研究与应用.统计与决策,2003,(1).

13. 蔡雅莉.国外实物期权理论和实证研究综述.商业经济,2004,(7).

14. 郁洪良著.金融期权与实物期权——比较和应用.上海:上海财经大学出版社,2003.

15. 马莎.阿姆拉姆,纳林.库拉蒂拉卡著,张维等译.实物期权——不确定条件下的战略投资管理.北京:机械工业出版社,2001.

重点项目:山东省社科规划项目(06CJZ005)最终成果。

作者简介:刘冰,山东大学管理学院副教授、硕士生导师,法学博士,理论经济学博士后;杨明国,就职于北京大学文化发展公司。

收稿日期:2009-08-11。