Goldberg的构式语法研究

2009-10-28冯军伟

摘 要:构式语法理论(Construction Grammar)是当前国际语言学领域研究的热点之一。它作为一种新兴的语法理论,也引起了我国学术界的广泛关注。Goldberg认为构式是语言研究的基本单位,是语言研究的中心,在她的专著Constructions:A construction grammar approach to argument structure中全面阐述了构式语法的理论基础、研究单位、研究方法和研究目标。

关键词:构式语法 理论基础 基本单位 研究取向

构式语法是20世纪80年代末在Charles J.Fillmore的“框架语义学”的基础上兴起的,以认知语言学为理论背景,其主要研究可分为两部分:一是论元结构构式(Argument Structure Construction)的研究,以Adele Goldberg为代表,重点研究论元结构构式的意义、动词与构式之间的关系以及构式之间的关系等理论问题;二是词汇语义(lexical semantics)和有标记构式(marked constructions)的研究,以Charles J.Fillmore和Paul Kay为代表,主要针对一个个具体构式的研究。Goldberg是构式语法的领军人物,她认为英语中的基本句子都是构式,构式是语言研究的基本单位,是语言研究的中心;构式本身具有意义,该意义并不是其构成成分意义的简单相加,而是独立于句子的构成成分而存在。

一、Goldberg的构式语法理论

在Constructions: A construction grammar approach to argument structure一书中,Goldberg全面阐述了构式语法的理论基础、基本研究单位、研究方法和研究目标。

构式语法以框架语义学为基础,以认知语言学为理论背景,坚持功能主义的语言观。其功能主义的语言观集中体现在Goldberg(1995)的两个著名的假设上。假设之一,简单句构式与反映人类经验的基本情景的语义结构直接相联。具体说,含有基本论元结构的构式被证明与动态的情景相联:即基于体验的完形。每一个小句层面的构式都可以看作是一个与人类经验有关的情景,例如某人致使某物改变处所(致使—移动构式)、发动者致使某物改变状态(动结构式)、发动者在困难的情况下移动(way构式);假设之二,情景编码假设:与基本句子类型对应的构式把与人类经验有关的基本事件类型编码为这些构式的中心意义。因此构式的作用是把世界划分为各不相同的并被系统分类的事件类型。Langacker称这些事件类型为“概念原型”,Lakoff称之为“理想化认知模型”。理想化认知模型对人类日常生活、行为方式进行高度概括,为人类认知世界提供了一个简约的、理想化的认知框架。

Langacker认为,构式语法在理论框架上和认知语法最为接近,甚至列出了十二个共同点。谢应光(2007)认为,认知语法和构式语法都是认知语言学研究范式内的语言理论。

构式语法认为构式是语言研究的基本单位。C是一个构式,当且仅当C是一个形式——意义的配对

Goldberg(1995)尤其重视论元结构构式的相关研究,主张论元结构构式是语言中句法表达的基本手段,她反对主要动词决定句子的全部形式和意义的传统观点,认为论元结构构式应该被认识到具有其自身的生命力。Fillmore和Kay也认为构式语法研究的基本单位是传统的构式——形式与意义的对应体——是语言中的基本单位。Fillmore和Kay主要针对于语言中的核心结构,即一个个具体构式的研究进行研究。例如词组let alone的构式研究,WXDY(Whats X doing Y?)构式的研究等等;Goldberg则力图描述语言中所有类型的结构,而不仅仅局限于上述“核心语法”中所定义的结构。

构式语法主要采用框架语义学的研究方法和基于体验的语言研究方法。Fillmore认为意义是相对于情景而言的。在构式语法中,意义通常被定义为与某个特定的背景框架(frame)和情景(scene)相联,而且该框架或情景自身有着高度的组织。Fillmore将这种“背景框架”和“情景”定义为“一个理想化的、一致的、个体化的感知、记忆、经验、行动或客体”。这种背景框架可以追溯到Barlett的图式(schema),Lakoff将其定义为“理性化的认知模式”。语言中的基本构式就反映了这些与人类经验有关的基本事件类型。

构式语法反对转换生成语法学家把一个个语法格式看作是由生成规则或普遍原则的操作所产生的副现象(epiphenomena)。Goldberg(1995)认为构式语法是非转换的,在该语法中不存在底层句法形式或语义形式。构式语法是单层次的语法理论,具有生成性,因此构式语法力图解释为什么语法允许无穷的合乎语法的表达式存在,同时也力图解释为什么还有无数的其他表达式不合语法。

构式语法所采用的语义研究方法强调对情境“识解”。由于语言是用来描述经验的手段,所以构式语法倾向于把基本语言结构体看作是一个个原型,而这些原型又由于不同的原因而以不同的方式进行扩展,即构式语法在解读新的或不熟悉的事物时倾向于参照先前已有的事物;其次是来自表达的压力,即怎样使一个规约单位的有限集能适应需要语言表达的无尽的、时刻变化的环境(Langacker,1991)。因此构式具有多义性,即构式并非只有一个固定不变的、抽象的意义,而是通常包括许多密切联系的意义,这些意义共同构成一个家族,即:构式以原型构式为基础,通过隐喻和转喻机制,形成具有“家族相似性”的意义网络。这个“意义家族”包括两部分:一是以与人类经验有关的基本事件类型为构式的原型意义或典型意义;二是在原型意义的基础上通过隐喻和转喻等手段形成的扩展意义。

构式语法旨在发现语言中的原型构式和建立在原型构式基础的拓展构式,发掘构式所反映的与人类经验有关的基本事件类型,对进入构式的动词的事件类型进行选择和限制的条件,最终形成构式与构式之间通过承继联结而形成的语言构式体系。以Goldberg(1995)所分析的句法构式为例:主—谓构式、非及物构式、及物构式、双及物构式、致使—移动构式、及物移动构式等基本句法构式,还包括动结构式和way构式等。这些构式通过承继联结在句法层面形成了一个严密的论元结构构式库。Goldberg认为,构式是语言中的基本单位,因此构式不仅仅存在于句法层面,在词素层面、词层面、短语层面、短语词层面都存在着构式。因此,语言的构式体系应该涵盖所有的词素构式、所有的词构式、所有的短语构式、所有的短语词构式以及所有的句法构式等等,构式语法的目标就是要建立科学系统的人类语言的基本构式体系。

二、构式语法研究的特点

Goldberg所阐述的构式语法理论具有以下几个特点:

(一)重视语义、结构和语用的结合

构式语法认为语法研究的基本单位是传统的构式,强调构式是形式和意义的配对,坚持语法形式无同义的原则,即句法形式的不同总是意味着意义的不同,而一个表达式的意义则源于词项意义和构式意义的整合,词项不同,构式不同,表达式的意义也不尽相同。此外,构式语法学家还力图解释在什么条件下,一个特定的构式能够被适宜地使用,因为语言的使用也是讲话者语言能力或语言知识的一个组成部分,由此我们相信在理解语法构式受到限制时,细致的语义和语用因素起着至关重要的作用。构式语法认为意义是相对于情景而言的,强调以讲话者为中心,对情境进行“识解”,这种研究方法将语义和语用视为一体,认为语义和语用之间不存在严格的分界线。焦点成分、话题性以及语域和语义信息一起都要在构式中得到表达。

(二)注重挖掘结构式的意义

构式语法明确指出,英语中的基本句子都是构式,构式才是语言研究的基本单位,构式本身具有意义,该意义并不是其构成成分意义的简单相加,而是独立于句子的构成成分而存在。构式意义包括构式的原型意义以及在原型意义的基础上通过隐喻和转喻等手段形成的扩展意义,其中构式的原型意义是语言研究的中心。以Goldberg句子基本论元结构的构式意义为例,双及物构式的原型意义为:一个自愿的施事和一个自愿的接受者之间的成功转移;致使—移动构式的原型意义为:一个致使者或施事直接致使一个主题移向一个新的处所;动结构式则是致使—移动构式的一个隐喻扩展;Way构式是创造构式和非及物移动构式两个构式约定俗成的混合体。

(三)采取自上而下和自下而上相结合的研究取向

语法研究有两个研究取向,一是自上而下的语法研究取向,二是自下而上的语法研究取向。这两种研究取向各有各的优势,只有将自上而下的研究取向和自下而上的研究取向结合起来,才能对句子的合格性做出充分的解释(沈家煊,2000)。

构式语法着重研究动词和构式的互动,强调要解决三个问题:第一,动词意义的性质是什么?第二,构式意义的性质是什么?第三,某个特定动词何时能够出现在某个特定构式之中?因此构式语法认为,构式虽然自身具有独立于动词的意义,但语法的运作绝对不是完全自上而下的,即构式简单地将其意义强加于意义固定的动词之上。实际上,构式语法分析既是自上而下的,也是自下而上的。构式意义和动词意义以几种重要的方式互相影响,因此,动词和论元构式的互相参照十分必要。

以Goldberg(1995)的论元结构构式为例,每一个论元结构构式本身具有意义,该意义并不是其构成成分意义的简单相加,而是独立于句子的构成成分而存在,即构式本身也是形式和意义的配对。每一个论元结构都是动词的语义和构式的语义整合后而产生的特定的表达式的意义,构式对出现在构式中的动词有严格的语义选择和限制。动词要融合进构式必须满足以下要求:第一,动词的语义结构和构式的语义结构必须是同一事件类型,而且该事件类型自身必须可以被理解为一个单一事件;第二,最典型的融合就是动词所表示的事件类型是构式表示的更普遍的事件类型的一个具体实例;或者动词所表示的事件类型是构式所表示的事件类型的方式、手段、前提条件或者有意造成的结果;第三,动词所表示的事件类型和构式所表示的事件类型必须至少共有一个角色参与者。只有在满足上述三个条件的基础上,动词所表示的事件类型才可以融入构式所表示的事件类型,动词才可以出现在构式当中。因此构式语法将自上而下的构式对动词的选择性和自下而上的动词对构式的选择性结合起来。

三、余论

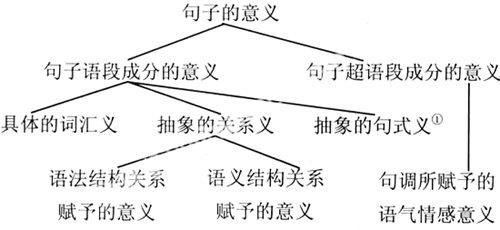

语言研究以语义为中心,着重发掘形式和意义的关系。陆俭明(2004b)先生曾将一个句子的意义分解为:

在上述句子的意义中,尤以句子语段成分的意义最为复杂,也是语言研究的重点。其中,具体的词汇义是词汇学的研究内容,抽象的关系义和抽象的句式义则是语法研究的重心。构式语法的研究对象——抽象句式义,是句子语段成分意义的重要组成部分,为我们研究句子的意义提供了一个全新的视角。

董燕萍、梁君英(2004)通过两个系统的实验证实:被测试者的分类随着语言水平的不同而呈现不同的倾向,即初学者更容易受动词的影响,而中级和高级水平的学习者则倾向于依赖论元构式。即初学者更多依靠动词来理解句子意义,而中级水平和高级水平的学习者逐渐过渡到把构式作为理解句子意义的重要依据。因此,语言研究需要同时兼顾词汇和构式,不仅要研究词汇构成句法结构的语法语义特点,还要研究构式对词汇的语义选择限制。句式的意义大于其构成成分的意义之和,句式本身具有独立的形式和意义,这符合认知语言学整体大于局部之和的“完形”的理论主张。因此,对一个句子的意义的理解,除了依靠组成句子的词语的意义、词语之间的结构关系赋予的意义之外,还应该考虑到句式本身的意义。只有将词汇的研究与构式的研究结合起来,才能使我们更加接近客观的语言事实。

构式语法在国内汉语界引起了广泛的关注。张伯江(1999;2000)、沈家煊(2000)、陆俭明(2004a;2004b)、石毓智(2004)、刘丹青(2005)、严辰松(2008)、陈满华(2008)等将构式语法应用于汉语语法研究,取得了丰硕的研究成果。

注 释:

①Goldberg(1995)认为构式有一个相当确定的中心意义,与抽象主义认为句式具有抽象意义的观点有根本的不同。

参考文献:

[1]张伯江.现代汉语的双及物结构式[J].中国语文,1999,(3).

[2]张伯江.论“把”字句的句式语义[J].语言研究,2000,(1).

[3]沈家煊.句式和配价[J].中国语文,2000,(4).

[4]陆俭明.词语句法、语义的词语句法、语义的多功能性:对“构式语法”理论的解释[J].外国语,2004a,(2).

[5]陆俭明.“句式语法”理论与汉语研究[J].中国语文,2004b,(5).

[6]石毓智.汉英双宾结构差别的概念化原因[J].外语教学与研究,2004,(2).

[7]董燕萍,梁君英.构式在中国学生英语句子意义理解中的作用[J].外语教学与研究,2004,(1).

[8]刘丹青.作为典型构式句的非典型“连”字句[J].语言教学与研究,2005,(4).

[9]谢应光.认知语法和构式语法:相似与差异[J].重庆师范大学学报(哲学社会科学版),2007,(2).

[10]严辰松.从“年方八十”说起再谈构式[J].解放军外国语学院学报,2008,(6).

[11]陈满华.关于构式的范围和类型[J].解放军外国语学院学报,2008,(6).

[12]Adele E. Goldberg.Constructions: A construction grammar approach to argument structure[M].Chicago,IL: University of Chicago Press,1995.

(冯军伟 天津 南开大学文学院 300071;天津中医药大学文理部 300073)