胰岛素泵治疗56例糖尿病酮症酸中毒的疗效观察

2009-10-20黄正有姜丽萍胡惠华

黄正有 姜丽萍 胡惠华

[摘要] 目的:探讨胰岛素泵在糖尿病酮症酸中毒(DKA)治疗中的作用和疗效。方法:56例DKA患者随机分为胰岛素泵皮下输注胰岛素(CSⅡ)治疗组(29例)和对照组(27例),分别观察两组血糖达标时间、尿酮体转阴时间、pH值、胰岛素用量、低血糖的发生率。结果:CSⅡ组血糖达标时间、尿酮体转阴时间较对照组明显缩短(P<0.01),胰岛素用量少于对照组(P<0.05),CSⅡ低血糖发生率明显降低(P<0.01)。结论:CSⅡ治疗DKA较小剂量胰岛素持续静脉治疗更安全有效。

[关键词] 糖尿病;酮症酸中毒;胰岛素泵

[中图分类号] R587.2

[文献标识码] A

[文章编号] 1674-4721(2009)08(a)-016-02

糖尿病发病率在日益增高,己成为继心血管病和肿瘤之后的第三大非传染性疾病,是严重威胁人类健康的世界性公共卫生问题[1]。糖尿病酮症酸中毒(DKA)是其常见急性并发症,也是胰岛素治疗的绝对适应证,以往的治疗主要是持续小剂量静脉输注速效胰岛素[2]。近年来,胰岛素泵持续皮下输注胰岛素的强化治疗(CSⅡ)受到国内外广泛的认可,我科自2004年3月~2008年12月应用2种方法抢救DKA患者56例,现将治疗体会总结如下:

1 资料与方法

1.1 对象和分组

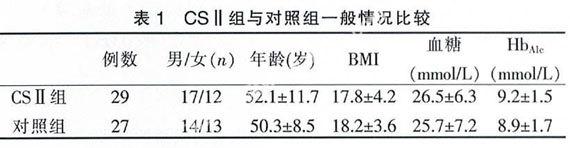

糖尿病酮症酸中毒的诊断采用《实用内分泌学》中DKA的诊断标准[3]。将患者按不同给药方法随机分为两组,胰岛素泵持续皮下输注胰岛素(CSⅡ)组共29例,其中1型糖尿病8例,2型糖尿病21例,男17例,女12例,平均年龄(52.1±11.7)岁,入院时血糖(26.5±6.3)mmol/L,血酮(1.2±0.2)mmol/L,尿酮(++~++++)。小剂量胰岛素持续静脉输注组(对照组)27例,其中1型糖尿病5例,2型糖尿病22例,男14例,女13例,平均年龄(50.3±8.5)岁。入院时血糖(25.7±7.2)mmol/L,血酮(1.1±0.3)mmol/L,尿酮(+~++++)。两组患者在年龄、性别、糖尿病分型、血糖水平比较,差异无统计学意义。详见表1。

1.2 治疗方法

两组患者入院后均予监测生命体征、建立静脉通道、迅速补液、纠正电解质紊乱、积极抗感染等治疗,在此基础上,CSⅡ组采用美国Minimed508型胰岛素泵皮下持续泵入胰岛素[诺和锐,丹麦诺和诺德(中国)公司生产]。胰岛素用量为0.1 U/(kg·h),每小时监测血糖1次(血糖仪为强生公司生产的稳步倍加型),当患者尿酮体转阴可以进餐后,改为基础量进餐前大剂量注入(胰岛素总量的50%以基础方式输入,另50%以餐前大剂量方式输入)。对照组采用输液泵静脉输入小剂量胰岛素0.1 U/(kg·h)。酸中毒纠正,尿酮体转阴后改为3餐前短效胰岛素[诺和锐,丹麦诺和诺德(中国)公司生产]及晚间中效胰岛素(诺和灵-N)[丹麦诺和诺德(中国)公司生产]皮下注射,根据血糖及进食情况调节胰岛素用量。

1.3 观察指标及检验方法

①恢复靶血糖值时间,以随机血糖值在7.8~11.0 mmol/L之间为靶血糖值(需持续3 h以上),每小时监测血糖1次。②尿酮体、尿糖的测定:根据患者尿酮及尿糖的变化,每2小时留尿1次,监测尿糖及尿酮体的变化。尿酮体转阴后2 d每天留尿1次,监测尿糖和尿酮体,以后每3天监测1次。③低血糖发生概率,当末稍血糖≤3.0 mmol/L,无论有无症状均定义为低血糖。④血糖达标、酸中毒纠正、尿酮体转阴时的胰岛素总用量。

1.4 统计学分析与数据处理

使用SPSS12.0 软件对两组血糖达标时间和胰岛素用量的差异用t检验,低血糖发生率的差异用?字2检验。

2 结果

CSⅡ组、对照组治疗恢复情况比较,见表2。

CSⅡ治疗组血糖达标时间和尿酮转阴时间均短于对照组(P<0.01),说明CSⅡ治疗组控制血糖及纠正酸中毒更迅速有效,CSⅡ治疗组胰岛素用量少于对照组(P<0.05)。低血糖发生率,CSⅡ治疗组有1例发生低血糖,发生率为3.4%,对照组有3例发生低血糖,发生率为11.1%,差异有统计学意义,提示CSⅡ治疗组较传统静脉输注胰岛素可减少低血糖发生率。

3讨论

DKA是糖尿病急性并发症,DKA发病的基本环节是由于胰岛素缺乏和胰岛素反调节激素(胰升糖素,皮质醇,生长激素,儿茶酚胺等)增加,导致糖代谢紊乱,结果血糖升高,脂肪分解增加,血酮体增高,产生有机酸和酮体过度堆积,形成酸中毒[4]。其病死率虽因胰岛素的应用而明显下降,但仍是严重威胁糖尿病患者生命的急症之一。目前应用胰岛素治疗糖尿病酮症酸中毒,推荐剂量为0.1 U/(kg·h),可以抑制脂肪分解、糖原分解及糖异生,能有效抑制酮体形成,并促成糖分解代谢转向合成代谢[5]。DCCT(糖尿病控制)和UKPDS(英国糖尿病前瞻性研究)均证实,严格控制血糖使之达到接近理想水平是预防和减少糖尿病多种并发症的重要措施。

胰岛素泵强化治疗是近年来受到国内外广泛推崇的强化治疗方法,它模拟正常人体胰岛素的生理分泌模式,提供持续的少量基础输注量,故可在短期内获得理想的血糖控制,逆转高血糖的毒性作用[6]。通过胰岛素泵给药,胰岛素的吸收量进一步显示了可预知性,在皮下组织的吸收率变动小于2.8%[7]。传统疗法主要是静脉输入小剂量胰岛素0.1 U/(kg·h),然后根据血糖进行调整,此方法血糖波动大,易反弹,较易出现低血糖。

本研究显示,在DKA的治疗中,CSⅡ组与对照组相比,血糖的控制、低血糖发生率、治疗达标的时间、胰岛素用量方面有显著差异,这可能与泵的给药方式有关。首先它可以灵活地调整胰岛素基础率,减少低血糖多发期间(如夜间)的胰岛素基础输注;其次,可以以最少的量(0.1 U)来加量,而且胰岛素泵只能使用短效或速效胰岛素,这与中效或长效胰岛素相比,吸收方面有更大的预见性;此外,由于泵24 h不停地输注微量胰岛素,皮下组织的胰岛素吸收率变动较小,使每一天的胰岛素供给情况保持良好的可重复性,避免血浆胰岛素水平波动过大,这些特点均有助于减少低血糖的发生[8]。胰岛素泵治疗可以显著缩短高血糖的治疗时间,一般1~2周内即可将血糖控制到接近正常的范围内。

本研究显示CSⅡ组达到达标血糖所需的平均时间较传统组显著缩短,减轻了高血糖引起的葡萄糖毒性对胰岛素B细胞多种功能及胰岛素敏感性的不利作用,对B细胞功能恢复起了一定的作用 [9]。胰岛素泵皮下持续泵入胰岛素治疗DKA,血糖调节快速而安全,血糖下降平稳,可迅速纠正酸中毒及代谢紊乱,有胰岛素用量少、酮体转阴快且不易发生低血糖等优点。这可能与胰岛素泵模拟正常胰腺生理性分泌模式,能有效纠正游离脂肪酸代谢紊乱,抑制酮体生成,使各种胰岛素拮抗激素(皮质醇、胰升糖素、生长激素、儿茶酚胺)恢复正常合成[10]。

采用胰岛素泵皮下泵入胰岛素治疗DKA,血糖调节快速而安全,血糖浓度下降平稳,可迅速纠正代谢紊乱,有胰岛素用量少,低血糖发生率低等优点。所以,应用胰岛素泵皮下泵入治疗DKA是一种安全、可靠、方便、灵活有效的新方法,值得推广使用[11-12]。

[参考文献]

[1]陆再英,钟南山.内科学[M].7版.北京:人民卫生出版社,2008:770.

[2]Fisher JN,Shahshani MN,Kitabchi AE.Diabetic Ketoacidosis low dose insulin therapy by various routes[J].N EngL J Med,1977,297:238.

[3]廖二元,超楚生.内分泌学(下册)[M].北京:人民卫生出版社,2001:1542.

[4]邓尚平.临床糖尿病学[M].成都:四川科学出版社,2000:170.

[5]朱禧星.有关糖尿病危重症的几个问题[J].内科急危重症杂志,1996,2(2):49-50.

[6]Lenhard MJ,Reeves GD.Continous Subcutaneous insulin infusion a comprehensive review of insulin pump therapy[J].Arch Intern Med,2001,161(9):2293-2300.

[7]李雪峰,孙明谨,朱大菊,等.胰岛素泵治疗糖尿病临床探讨[J].中国医师杂志,2001,3(9):574.

[8]王战建,王隽.胰岛素泵在糖尿病治疗中的应用[J].中国全科医学,2006,9(4):271-272.

[9]朱宇,纪立农,王秋萍.胰岛素连续皮下输注纠正2型糖尿病高血糖状态的疗效总结[J].中国糖尿病杂志,2006,14(1):26-28.

[10]Paolisso G,Scheen AJ.Pulsatile insulin delivery has greater metabolic effects than continous homone administration in man importance of pulse frequency[J].Clin Endocrino,1991,72(3):607-615.

[11]马树明.小剂量胰岛素治疗糖尿病酮症酸中毒58例[J].中国医药导报,2006,3(2):39.

[12]宋义琴.糖尿病合并酮症酸中毒8例分析[J].中国医药导报,2007,4(34):114.