从中国传统礼制解读明清时期章补纹样

2009-08-31王峰

王 峰

中国是礼仪之邦,衣冠古国,传统的儒、道思想及观念自古以来影响和制约着人们。据《易·系辞》记载,“黄帝、舜垂衣裳而天下治”。也就是说,在五千年前,人们就按照特定的样式穿着宽而下垂的衣裳参加拜祖先、祭天地、敬鬼神的活动,使得部落社会由乱走向治。这一由周人记述的传说,充分反映了中国人因服饰“治天下”的思想。儒家继承和发扬了这一思想,并把衣冠进一步政治化、礼制化,以达“治天下之道”。而兴盛于明清时期的官服上的补子,作为一种独特的衣冠服饰,不仅传承着中华民族儒道礼制的内涵,更以其独有的特色在艺术的长河中熠熠生辉!

儒家的伦理道德观包含在“礼”的概念中。在中国古代的服饰制度中,最能反映封建礼制的要数文武百官的官服了。补服即是一种饰有品级徽识的官服,也称“补袍”或“补褂”。补子就是补缀在补服前后胸背位置以区分身份和地位的一块饰有纹样的或方或圆的纹饰。各级官员按照品级的不同,补子的图案纹样也不同。

一.补服制度产生的历史渊源

补服制度的产生无论是从思想上还是形制上,都有其特定的历史渊源。中国思想上受儒学礼制的影响,等级观念分明。补服的根源也受了这种思想的影响;形制上,补服受前朝的影响,使其纹样更加制度化、规范化,以特定的图案代表特定的意义。

1.补服的产生思想上受儒教礼制的影响

中国的服饰制度,始终与中国礼教紧密相连。儒家所提倡的礼教思想在中国确实有着根深蒂固的生存环境。它特别强调封建的伦理常纲,以“家国同构”为特点,国君即家长,治国不靠法治而靠人治,要维护人治就必然重视道德教化,才能构成“父慈,子孝;兄良,弟悌;夫义,妇听;长惠,幼顺;君仁,臣忠”的理想境界。因此,以“三纲”(君为臣纲、父为子纲、夫为妻纲)、“五常”(仁、义、礼、智、信)为主的儒家道德纲领,被一代代的继承。而“存天理、灭人欲”的口号的提出,把本来还有不少人情味的孔孟之说,变成了冷酷无情的封建礼教。中国的服饰制度是以周礼为基础形成的,是与道德教化融为一体的。中国历代王朝都对服饰加以礼法的约束,使社会风尚中渗透了严格的等级尊卑观念,在上层社会的服饰制度中表现得尤为明显。为了“存天理,灭人欲”,巩固其统治,明洪武十六年(1383年),朱元璋专门颁布衮冕制度。洪武二十四年(1391年),规定官服常服采用补子区别官阶高低。至此,在儒学“三纲”、“五常”、“礼制”的影响下,穿衣戴帽已不是生活小节,而是道德大节,任何人都不得逾越和侵犯。

2.补子形制产生的渊源

其实,在服饰上以一个可辨的纹样或图形来代表不同的等级,是中华服饰文化常用的一种手段。有的认为以飞禽走兽作为百官象征的制度,最早出现于唐朝武则天时期。当时以不同锦纹赐予百官,称为“袄子锦”,不同品级的官员赐予不同动物纹样。另有说法认为补服之源头,可上溯至元代。在内蒙古正蓝旗羊群庙出土的元代石雕上,所画人像皆有花卉图案。同时,在一些元代墓葬中也曾发现有不少方补形式的元代织物,似可视为补服之滥觞。但至今尚未发现此类图案作为补服用于官员服饰的实物证据。且此类方补多为以花卉为图案,与后来作为官阶标志的动物图案大不相同。至明代洪武二十四年,朱元璋规定常服(百官在一般场合穿的礼服)采用补子区别品味,即将不同图案纹样绣于袍上:文官采用飞禽,武官采用猛兽,以显不同官阶等级。清于1644年入关定都北京后,官服制度基本承袭明代遗制,仅略作修改。清朝官员等级分为“九品十八级”,每等有正从之别,一至九品补服补子按等级以图案区分,仍采用文官为飞禽类,武官为走兽类为徽记。

二.明清两代章补纹样及其艺术特征

1.明代补子的艺术特色

明代补子直接绣于前胸之上,图案为各色禽兽。在明代,除了皇帝、太子、郡王以外,公侯、驸马、伯等人员地位最高。因此,这类人员的补服所用补子图案为麒麟、白泽(传说中的一种神兽)等异兽。在此以下,文武官员按品级分列,采用不同图案:文官须具斯之雅致之品质,故选用美禽作图纹;武官须显示彪悍勇猛之锐气,故选用猛兽作图纹。

以下是洪武二十四年规定的文武官员补子纹饰:

2.清代补子的艺术特色

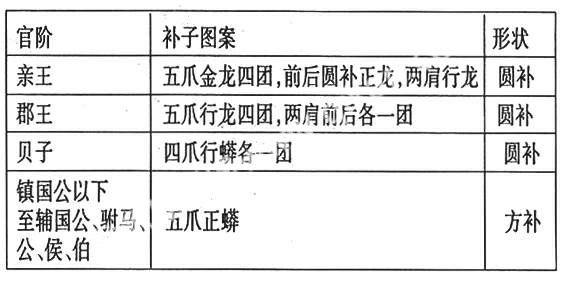

清代补服是官服系列中直接承袭明代官服形式的服饰之一,又称“补褂”。满族习惯穿褂,即在袍子外面再穿一件稍短的褂子,样式为圆领、长袖、对襟、平袖口,当胸和后背为补子图案。清朝以马上得天下,其服饰也体现了这种观点:袖子是马蹄袖,跪下,双手伏地,如同一匹马状;朝珠就是马缰绳;补子就是马鞍。这种说法形象生动的说明了清朝官服的特点。补子图案与明代差不多,即文官用飞禽,武官用猛兽。但形状分为方圆两种,贝子亲王为圆补,一般品官为方补。

以下是清代各级文武官员补子纹饰:

宗室:

一般品官:(动物图案均为单只)

3.明清命妇的补子纹样

在明、清两代,受过诰封的命妇(一般为官吏的母亲及妻子)也备有补服,通常穿着于庆典朝会上。她们所用的补子纹样以其丈夫或儿子的官品为准,尺寸比男补要小(长宽约二十四公分)。凡武职官的妻、母不用兽纹补,而和文官家属一样,用禽纹补,意思是女子以娴雅为美,不必尚武。

4.明清补子纹样的差异

第一,形制差异。

明代补子较大,为方形,约四十公分见方。由于明服为盘领窄袖大袍,故前胸补子是完整一块,且只在前胸织绣。清代补子略小,约三十公分见方。宗室以上为圆补,一般品官为方补。而且清代官服为补褂,是对襟开,补子缝制于前胸和后背,前胸位置的补子被一分为二,分成左右两块分在对襟褂上。

第二,边饰差异。

明代补子较为朴素,四周没有过多装饰,多为光边;清代补子相对制作华丽,四周用花边装饰,且加工精细。

第三,色彩差异。

明代补子以素色为多,底子大多为红色,上面用金线盘成各种图案,五彩绣补较为少见。清代补子颜色很深,有青、黑、绀色、深红等。上面五彩织绣,制作华美,色彩艳丽,装饰性很强。

第四,织法差异。

明补有单独织好到补服上的,也有事先直接织绣在衣料上再织制成衣的。而清代则是补子单独织绣后再缝缀到补褂上。

第五,内容差异。

依据上表我们可以看到清代一至九品各级文武官的代表动物略有不同。除此之外,明代文官四品以下补子图案大多为双禽成双成对,相应成趣。而至清代,则全部为独禽独兽,形态全部昂首向日。且纵观两代补纹,灵鸟大都单脚立于水纹或云纹之上,灵兽则立于枯木、岩石、绿坡上,显示出飞禽的轻盈和猛兽的伟岸。

除了有飞禽走兽外,两代均绣有海水和岩石的图案,意寓“海水江崖,江山永固”,“一统山河,万世升平”,是古人的美好期望。另外,清补背景中还绣有八吉祥、八宝、暗八仙、细水流云、蝙蝠等纹样,都显示出对平安吉祥的祈求。

三.章补纹样的人文意义

补服自产生就受到了儒教礼制的影响,是文化已经“意识形态化”的具体表现,受到了意识的主宰。而补服上的章补纹样也被相应地赋予了特定的含义,与儒教礼制相符相应,成为儒家思想与道德标准的载体,巧妙地展现着其特有的象征意义。

1.章补纹样被视为“治天下之道”,是等级尊卑的外在表现。

儒学讲阶级差别,讲统治秩序,对人民讲服从,对君主讲仁政。“有君臣,然后有上下;有上下,然后礼仪有所错。”庶民服饰无等级之分,而除帝王唯我独尊外,王公列侯百官的低位等级十分明显。从某种角度看,章补纹样正显示了这种尊卑等级的差别,形成以帝王为首的官场秩序。由此看来,章补纹样正是儒家把物质生活政治化的思维方式的一种体现,所以被视为“治天下之道”。

2.章补纹样的色彩符合传统的五行观。

五行学说是一种朴素的唯物论。他并不源于儒家,而是一种古老的宇宙观。它认为五种物质(金、木、水、火、土)是构成万物的基本元素,它们之间相生相克的关系形成了宇宙的变化。源于五行的青、红、黑、白、黄这五种颜色被古人视为吉利祥瑞的正色,五色遵照五行,金—白,木—青,水—玄(黑),火—赤(红),土—黄。补子的底色大都为青、黑、绀色、深红等,与古代五方正色信仰相符合,与我国传统服饰底色观相符合,正是积淀着深厚历史文化精髓的五行色彩的综合使用。

3.章补纹样符合天人合一的精神观。

中国文化在思想观念上有一个突出的特征就是强调人与自然的和谐统一,即“天人合一”的哲学思想。孔子“仁者爱人”的思想与老庄的“道法自然”都力主人们在自然、恬淡、无为之中回归自然的思想,都是外在自然事物与主体情感的结合。这种相互渗透、融合、物我完美结合统一的思想,是“天人合一”的理论基础,是艺术设计的最高境界。清代补子图案都采取相同的构图,即在图案的上方都有日纹,一只飞禽或猛兽站在水天中间,昂首向日,眼神永远追随着太阳,正是自然事物与主体情感相互交流、物我结合的典范,表现了古人由此想达到“天人合一”的理想境界的期望。

4.章补反映了儒家注重伦理道德的价值取向,是“妇德”的体现。

“妇人无贵贱;母以子贵,妻以夫贵,古之定礼也。”这句话比较准确地说明了儒家人伦关系中妇女的从属地位。这种思想一直影响着人们,在礼服上的章补纹样中也不例外。命妇的礼服补子纹样以其丈夫或儿子的官品为准,一切以男子为核心。西汉董仲舒也认为“丈夫虽贱,皆为阳;妇女虽贵,皆为阴”,符合阴阳相济的传统观念中的男为阳为主,女为阴为附的观念,使“男尊女卑”永恒化,并时时刻刻提醒着女性。他还从“三礼”中抽取“三从”(未嫁从父,既嫁从夫,夫死从子)、“四德”(妇德、妇言、妇容、妇功)为妇女言行的最高准则。妇女的行为举止、衣着打扮都要服从于男子,跟随于男子,取悦于男子,礼服上的章补纹样也不例外,这就是“妇德”的体现。

中华服饰几千年,传统观念、儒道思想无不在点点滴滴、形形色色的渗透于其中。章补纹样不仅仅是中国几千年礼教制度和数千年来固循的儒家思想的一种载体,更是传统文化的一种表现。它正以其鲜明的特点提醒着人们去挖掘中华民族所特有的文化。

参考文献:

[1]沈从文,《中国古代服饰研究》,上海书店出版社,1997年.

[2]赵农,《中国艺术设计史》,陕西人民美术出版社,2005年.

[3]朱和平,《中国服饰史稿》,中州古籍出版社,2001年.

[4]赵超,《衣冠五千年—中国服饰文化》,济南出版社,2004年.

[5]江平,石春鸿等,《服装简史》,中国纺织出版社,2002年.

[6]诸葛铠,“浅议中国古代服饰文化的儒学内涵”,《新世纪的彩霞—首届中国少数民族服饰文化学术研讨会论文集》,红旗出版社,2003年.

王峰,河南科技学院艺术学院助教。